En el verano de 1991, el libro más prestado de mi biblioteca habanera fue Microfísica del poder, de Michel Foucault, un volumen en rústica, de tapas amarillas, editado en Madrid por La Piqueta. Una de las normas no escritas de préstamo rezaba que nadie podía llevarse dos libros de Foucault de una sola vez: la tentación de desaparecer con ellos hubiera sido demasiado grande. Así que Foucault era dosificado en unidades mínimas; “convoyado”, por así decirlo, con algún Derrida, un Baudrillard tal vez, si ese día el bibliotecario estaba de buen humor, aunque lo más común era que terminara escoltando a cualquier filósofo menos glamoroso, como Spinoza o Hegel.

Por esa época, el arte de citar a los posestructuralistas franceses había conseguido entre nosotros el refinamiento de un ritual oriental y la obligatoriedad de una tratativa cortesana con autoridades indiscutibles. Pero el filósofo ejemplar, el maître à penser de mi generación fue aquel profesor de una universidad francesa de provincias, muerto en 1984 sin imaginar que unos lectores cubanos lo elevarían, antes que sus colegas franceses, al puesto canónico de sus maestros: Nietzsche, Freud y Marx.

Esa fascinación se alimentaba con lecturas semisecretas: la Biblioteca Nacional, por ejemplo, tenía una sola edición de Las palabras y las cosas y otra de La arqueología del saber (no en préstamo; había que consultarlas in situ). Traducciones de la Historia de la locura en la época clásica y El nacimiento de la clínica asomaban ocasionalmente en casa de emigrados chilenos o psicoanalistas argentinos. Pero el Foucault más buscado era el genealogista de La Piqueta, el descubridor de una nueva concepción del poder donde diversas técnicas y tácticas de dominación sustituían los criterios de Estado y soberanía.

No es difícil deducir las razones de aquella popularidad: Foucault había escrito sobre nuestra principal preocupación de intelectuales emergentes: el tema del poder y de sus relaciones con el Estado, por un lado, y con el saber, por otro. Sus tesis eran la coartada perfecta para un malestar político que desbordaba los límites epistemológicos de la filosofía del compromiso, ese omnipresente engagement que durante décadas había sido el “enfoque oficial” de las relaciones entre los intelectuales y el Estado. Quedaba, por supuesto, el caso de Pensamiento crítico, donde Gramsci había sido una referencia importante. Pero tampoco esa revista rebasaba una perspectiva marxista de las relaciones entre el poder y los intelectuales. En Pensamiento crítico, como en El caimán barbudo de Jesús Díaz, se detectaba sin mucho esfuerzo el complejo de culpa por aquel pecado original que el Che Guevara endilgara a los intelectuales en su panfleto fascista El socialismo y el hombre en Cuba: no ser auténticamente revolucionarios.1 En cambio, la sociología del posestructuralismo propiciaba la ilusión de un nuevo Estado (red de comunidades abiertas, fragmentadas en micropolíticas), que acogería, pródigo, a los futuros intelectuales. Al menos desde esa perspectiva, Cuba parecía capaz de comunicarse en igualdad de condiciones con la vanguardia del pensamiento occidental.

Me limito a esbozar el comienzo de un curioso fenómeno fechado entre 1988 y 1992: una promoción de filósofos formados en una universidad marxista descubrió buena parte de la filosofía occidental a partir de revisiones posestructuralistas. Nuestro Spinoza era el de Deleuze, nuestro Schelling el de Heidegger, nuestro Nietzsche el de Foucault, y hasta las acciones en baja de Marx subieron notablemente después de que descubrimos el marxismo estructuralista de Godelier. Aquel deseo de “actualizarnos” aireó el ambiente enrarecido de la academia y suscitó la ilusión de un conocimiento inseparable de cierta rebeldía à la page. Pero en lo concerniente a las relaciones entre el poder y los intelectuales, el discurso posmoderno vino a ocupar el lugar de un pensamiento disidente que razonara el cambio de gobierno.

La curiosa paradoja según la cual la posmodernidad conseguiría igualar la realidad política cubana con los ámbitos teóricos de las exhaustas democracias occidentales tenía mucho de pirueta generacional; era, para decirlo con la jerga de aquella época, una estrategia de legitimación. Hacíamos tabula rasa del modelo de intelectual comprometido porque nadie quería repetir las aventuras de los años sesenta y setenta. El camino del intelectual comprometido exigía el precio de la disciplina partidista o la irrenunciable condición “orgánica” de un estamento servil dentro de las “prioridades” de la revolución. Sin embargo, tras aquel arrasado bosque de olmos, los nuevos intelectuales sentían la necesidad de anunciarse como perales; de ocupar, al mismo tiempo, el lugar del discurso crítico y el de los valores socialmente reconocidos.

Una disyuntiva semejante había atormentado, en los sesenta, al grupo vinculado al suplemento Lunes de Revolución, que consagró buena parte de sus ilusiones perdidas a otro intelectual francés. En 1960, Jean-Paul Sartre llegó a La Habana con demasiadas ganas de “pensar contra sí mismo”. Como recuerda Rafael Rojas, el trópico le entregó lo que buscaba: una comunidad orgánica, regida por una misteriosa voluntad colectiva, que la hacía avanzar hacia metas concretas (alfabetización, reforma agraria, “lucha contra bandidos”) siguiendo la voz de un líder joven y hermoso. En Huracán sobre el azúcar —dice Rojas— Fidel Castro aparece como un ángel panteísta: “Lo es todo a la vez, la isla, los hombres, el ganado, las plantas y la tierra…, él es la isla entera”. Boquiabierto en la Plaza, Sartre se extasía ante la perfecta comunión política entre el caudillo y el pueblo: “Sola, la voz, por su cansancio y su amargura, por su fuerza, nos revelaba la soledad del hombre que decidía por su pueblo en medio de quinientos mil silencios”.2

Veinte años después, nadie de mi generación creía ya en las virtudes intelectuales del éxtasis sartreano. Para entonces habíamos tropezado en alguna librería de viejo con el número de la revista Casa de las Américas dedicado al affaire Padilla. Allí se reproducía también el Discurso de Clausura del Primer Congreso Nacional de Educación y Cultura, donde un elocuente Fidel Castro dejaba clara su vocación de Gran Inquisidor: “¿Concursitos aquí para venir a hacer el papel de jueces? ¡No! ¡Para hacer el papel de jueces hay que ser aquí revolucionarios de verdad, intelectuales de verdad, combatientes de verdad! Y para volver a recibir un premio, en concurso nacional o internacional, tiene que ser revolucionario de verdad, escritor de verdad, poeta de verdad, revolucionario de verdad. Eso está claro. Y más claro que el agua”.

Compárese esta ramplona exaltación de la censura con las sutilezas de una declaración foucaultiana: “El rol de los intelectuales —le decía Foucault a Deleuze en 1972— ya no es ubicarse de alguna manera, por encima y a un lado para expresar la sofocada verdad de la colectividad; más bien, consiste en combatir contra las formas de poder que lo transforman en su objeto e instrumento en las esferas del conocimiento, la verdad, la conciencia y el discurso. En este sentido la teoría no expresa, traduce, o sirve para aplicarse a la práctica: es práctica.”

La conclusión de Foucault anulaba, de golpe, la monserga guevarista sobre el “pecado original” del intelectual en la Revolución. Pero también propiciaba la ilusión de que al cambiar ciertas “estrategias del saber” hacíamos algo realmente político. Desde ese punto de vista, era casi lo mismo criticar a un profesor o armar una biblioteca independiente que proponer una nueva constitución; publicar un artículo polémico sobre la estética contemporánea que exigir elecciones libres. Los cambios políticos ya no deberían pasar por el pluripartidismo puesto que la acción de algunos micropoderes conseguiría burlar, al mismo tiempo, la realidad totalitaria y los gastados trucos de la democracia representativa. La idea de que el poder no se posee sino que se ejerce, sin dejar de tener un gran atractivo intelectual, podía hacernos olvidar que en Cuba el poder político llevaba más de treinta años en las mismas manos.

En una sociedad eminentemente holística como la cubana, el discurso posmoderno fue recibido con reticencias. En realidad, sólo ponía en peligro un vetusto aparato pedagógico que apenas comenzaba a discutir a Althusser y seguía viendo con recelo a Nietzsche o a Heidegger. Aquella mutación (provisional y limitada) de ciertas estructuras de distribución del saber propició cierto espíritu conspirativo y alertó a la Seguridad del Estado, doblemente molesta por unos locuaces “elementos conflictivos”, cuyo “seguimiento” les exigía tomar cursillos de actualización ideológica. La solución, como siempre, sería maquiavélica: integrar a los autoproclamados “intelectuales posmodernos” en las instituciones disponibles o mandarlos al exilio, como había hecho Lenin con los filósofos más molestos del bolchevismo en 1922.

El problema, sin embargo, no se limitaba a la Facultad de Filosofía Marxista. A finales de los ochenta, la mayoría de los intelectuales, escritores y artistas emergentes habían acumulado suficiente descreimiento como para emular la crisis de la razón que asolaba el discurso filosófico de Occidente. Lo real, es decir, la omnipresente Revolución, era lo irracional; la crisis del llamado “socialismo real” amenazaba toda la estructura ideológica que dominaba el país. En ese contexto, la política cultural asumió un insólito protagonismo, siempre bajo la mirada suspicaz del Partido Comunista. Frente al Departamento de Orientación Revolucionaria, los funcionarios intermedios argumentaban que resultaría imposible censurar sine die todas las intervenciones y propuestas de los jóvenes sin comprometer el discurso aperturista del Ministerio de Cultura. El DOR y el Ministerio dieron el visto bueno para un experimento que duró apenas dos años (1990-91): en ese breve periodo las instituciones culturales intentaron tolerar a algunos teóricos y artistas de la llamada “Generación de los Ochenta”, muchos de los cuales llegaron a estar en la nómina del Ministerio de Cultura.

Una vez más, Foucault parecía tener razón: el sistema de poder no residía sólo en las instancias superiores de la censura, sino en el intrincado tejido de saberes y poderes que constituía toda la malla social. Los nuevos intelectuales podían dialogar sin remordimientos con ministros, funcionarios y policías puesto que, desde una perspectiva foucaultiana, todos formaban parte del mismo sistema de poder. Sólo que esa perspectiva estaba concebida para una sociedad que habría agotado su potencial de reforma, no para un socialismo exangüe, cuyo último amago de legitimidad se vinculaba a las palabras “cambio”, “perfeccionamiento” o “reconstrucción”. “Para nosotros el intelectual teórico ha dejado de ser un sujeto —decía Deleuze—, una conciencia representante o representativa. Los que actúan y los que luchan han dejado de ser representados por un partido, o aun por un sindicato que se arrogaría a su vez el derecho de ser su conciencia. ¿Quién habla y quién actúa? Es siempre una multiplicidad.” Comparado con el modelo del intelectual “comprometido”, esta “fecha de caducidad” del sujeto intelectual tenía un aire subversivo. Como argumento para defender la necesidad de una oposición legítima al castrismo, era absolutamente nulo.

Las dificultades para adaptar los razonamientos de la sociología posmoderna a la realidad cubana eran (y siguen siendo) casi infranqueables. Empecemos por reconocer que durante aquellos años los “jóvenes intelectuales” fuimos fervientes aspirantes a sujeto, y que nuestra capacidad de acción estuvo confinada en tribunas inocuas. La doble evidencia del exilio de los noventa y el burdo nacionalismo de la actual política cultural cubana obliga a preguntarnos hasta qué punto aquel “pensamiento débil” no comprometió la posibilidad de un verdadero fermento disidente. Foucault hablaba, por supuesto, desde la resaca de mayo del 68. Pero en la historia de la ideología cubana, 1968 había representado todo lo contrario de una revuelta antiestatista: fue el “Año del Guerrillero Heroico” y del Centenario del Grito de “Independencia o Muerte”, de las tristemente célebres Unidades de Ayuda a la Producción, y la oportunidad para que Fidel se alineara con la Unión Soviética cuando los tanques rusos entraron en Praga.

Dos décadas después, el principal problema del intelectual cubano seguía siendo la represión y sus consecuencias físicas, el problema del súbdito más que el problema del sujeto. Décadas de roñosa propaganda sobre la condición parásita del intelectual habían acabado por deslegitimar a los profesionales del pensamiento y erosionaban la posibilidad de un verdadero lenguaje crítico. No hay un solo pensador cubano de los sesenta y setenta que no incurra en el dudoso arte del cliché, en la retórica del estereotipo vinculado a las bajas pasiones del nacionalismo. Y la “Generación de los Ochenta”, cuyo interés en el análisis del discurso parecía capaz de revelar que, en definitiva, nuestro barbudo emperador estaba desnudo, dilapidó la posibilidad de una contestación real con la estrategia “blanda” del discurso posmoderno.

El cadáver del intelectual “comprometido”, o mejor dicho, el ritual de su enterramiento posmoderno, sólo sirvió para paliar generacionalmente el naufragio intelectual de la Revolución. Recordemos, a modo de metáfora ejemplar, el pasaje de Moby Dick en que el arponero Queequeg se sirve de un ataúd para sobrevivir al hundimiento del Pequod. Ese hombre salvaje y piadoso de los Mares del Sur lleva tatuada en su piel la doctrina secreta de su tribu, un tratado místico sobre el cielo y la tierra. Por eso, cuando presiente que va a morir, pide al carpintero del barco que le construya un ataúd, y copia sobre la madera los signos que lleva tatuados en su cuerpo. Algo parecido sucede con el intelectual cubano de los ochenta, que tras sus devaneos posmodernos debió rescribir su identidad en la nueva realidad del exilio.

Nuestra educación sentimental terminaba, como la del protagonista del Retrato del artista adolescente de Joyce, con la decisión de no ponernos al servicio de aquello en lo que habíamos dejado de creer. “Quiero intentar expresarme a mí mismo —dice Stephen Dedalus— por medio de un modo de vida o arte tan libremente como me sea dado y tan plenamente como esté a mi alcance, usando para mi defensa las únicas armas que yo mismo me permita: silencio, exilio y astucia.” “Silencio, exilio y astucia” siguen siendo, veinte años después, las opciones para quien pretenda ser intelectual en Cuba. Sucede que, en ciertos momentos y frente a algunos temas, la astucia o el silencio no bastan, y entonces la triple vía de Stephen queda reducida a un solo camino: la emigración disfrazada de apertura, una táctica que en diez años ha conseguido el doble milagro de acallar el disenso y poner a entonar corales a quienes tienen por misión cuestionar el statu quo.

El exilio también obligó a todos aquellos que nos autode-clarábamos posmodernos a reacomodar la creencia en valores universales como la verdad y la libertad, a retomar las “grandes narrativas” de emancipación e ilustración sin dejar de ejercer la desconfianza del que “viene de otra parte”. Una de las razones para no desechar esos “metarrelatos” fue la evidencia de que un fenómeno tan moderno como la nacionalidad seguía comprometiendo nuestra práctica de intelectuales exiliados. Desde México, Estados Unidos o España, la misión de rearticular el pasado cubano no implicaba, por fuerza, repudiarlo ni reconocerlo “como había sido”, sino, según la inmejorable definición de Walter Benjamin, “aferrar una memoria (o presencia) tal como fulgura en un momento de peligro”. Al posnacionalismo habanero de los ochenta siguió, en los noventa, el revisionismo simbólico de la tradición, como si la intempestiva llegada al exilio nos obligara a repensar el ritual de la denominación de origen.

Según Edward Said, el exiliado existe siempre en un estado intermedio: ni completamente integrado en un nuevo ambiente, ni plenamente desembarazado del antiguo, acosado en la misma medida por implicaciones y desprendimientos. Por ello, su estado paradigmático se acerca mucho a una suerte de orfandad que le recuerda constantemente su misión de mantenerse al margen, en una incómoda intemperie. Citando una famosa frase de Nietzsche en La gaya ciencia (“Parte de mi buena suerte es no ser propietario de una casa”), cuyo eco resuena en aquellos párrafos de Minima moralia donde Adorno declara que “la casa pertenece al pasado”, Said concluye que un acápite de la moral del intelectual moderno es “no sentirse a gusto en el propio hogar”.3

Sin duda, la experiencia más importante de mi generación es la errancia intelectual que comenzó con los años noventa. No sólo por sus implicaciones teóricas, también por las sentimentales. Esa “felicidad en la infelicidad”, ese malhumor desestabilizador y esa desconfianza ante la retórica de las buenas intenciones son bienes difíciles de adquirir en otro lugar que no sea el no-lugar del exilio. Mi empatía con algunas páginas de Brodsky, Canetti, Nabokov y tantos otros escritores exiliados no es sólo el resultado de una admiración intelectual: también expresa la identificación moral con quienes nunca se han sentido plenamente a gusto en su nueva morada. Aquella antigua devoción ante las experiencias posmodernas de Foucault y Deleuze ha sido sustituida por nuevos modelos: la rabia de Swift confinado en Irlanda, la insobornable adustez de Adorno condenado a lidiar con el pragmatismo norteamericano, la franqueza devastadora de V. S. Naipaul o el desasosiego moral de W. G. Sebald. Concebido como castigo arquetípico, el exilio, sin duda, nos ha echado a perder. (No por gusto Said recuerda que el subtítulo de Minima moralia es precisamente Reflexionen aus dem beschädigten Leben: “Reflexiones desde la vida dañada”). Pero también nos regala la posibilidad de mirarnos sin falsa conmiseración, en la exterioridad ineludible de una ciudadanía anfibia.

A finales del siglo XIX, en un extenso pamphlet titulado El alma del hombre bajo el socialismo, Oscar Wilde se preguntaba qué tipo de gobierno resultaba el más conveniente para un artista. Y su respuesta tenía, sin duda, un aire concluyente: “La forma de gobierno más conveniente para un artista es que no haya gobierno.” Si los artistas habían logrado producir obras hermosas bajo los despotismos era siempre a contracorriente, “no como súbditos sobre quienes ejercer su tiranía, sino como ambulantes hacedores de maravillas, como fascinantes personalidades vagabundas, que era preciso recibir, cuidar y dejar en paz”. Para Wilde, el déspota ilustrado sólo ofrecía una ventaja: “que siendo un individuo, puede poseer cultura, mientras que la multitud, siendo un monstruo, no tiene ninguna. […] Pero no hay necesidad de separar al monarca de la multitud; toda autoridad es igualmente mala”. Un siglo después, Brodsky retomará esta idea, actualizándola: el déspota socialista, ese Leviatán formado por mil rostros idénticos, carece de sensibilidad y su única herramienta retórica es un malsano y exagerado altruismo.

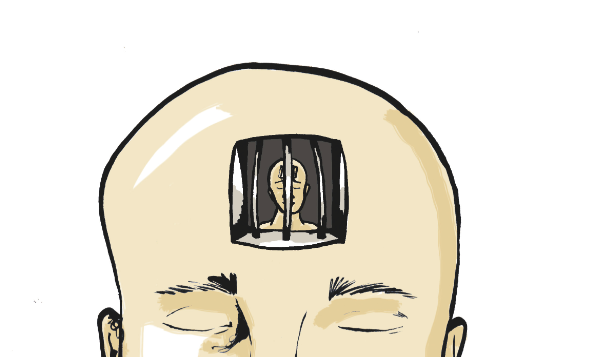

Desde su irónica atalaya, foucaultiana avant la lettre, Wilde distingue tres clases de déspota. “Está el déspota que tiraniza el cuerpo. Está el déspota que tiraniza el alma. Está el déspota que tiraniza igualmente el cuerpo y el alma. Al primero se le llama el Príncipe. Al segundo se le llama el Papa. Al tercero se le llama el Pueblo.” Si trasladamos esas tres Furias a los dominios de la política cubana, quedará claro que el exilio se ha convertido en la única posibilidad de mantener la condición del intelectual vinculada a cierta integridad, equidistante del fervor, por un lado, y de la marginalidad, por otro. Esta curiosa “economía de los sentimientos” nos condena a una suerte de melancolía de la que resulta, también, un estilo de pensamiento. La melancolía, ya lo sabemos desde Aristóteles, es una desmesura al revés, una vigilancia del ser consciente que nos mantiene a salvo de las tentaciones de la utopía.

Durante años, la acusación más común que el poder ha hecho a los intelectuales es que nadie les ha dado permiso para erigirse en críticos. ¿Con qué derecho, en nombre de quién? Fueron también esas preguntas, reformuladas por Foucault, las que nos quitaron el sueño en los ochenta. En sus recientes Cartas a un joven disidente, Christopher Hitchens —quien, por cierto, estaba en Cuba, listo para irse a Praga cuando los tanques soviéticos lo hicieron cambiar de idea—, deja clara su respuesta al reclamo. “Autoerigido me va perfecto”, contesta Hitchens. “Nadie me lo pidió y no sería lo mismo si me lo hubieran pedido. Nadie me puede despedir ni promover. Si digo estupideces o dejo flancos débiles, soy el primero en sufrir las consecuencias. A la pregunta quién me creo que soy, contesto con otra pregunta: quién quiere saberlo.”

No le vendría mal a los intelectuales cubanos del futuro un poco de este orgullo irreverente para compensar, al menos de manera simbólica, ese pasado de estricta aquiescencia. –

(La Habana, 1968) es poeta, ensayista y traductor. Sus libros más recientes son Jardín de grava (Cuadrivio, 2017; Godall Edicions, 2018) y Hoguera y abanico. Versiones de Bashô (Pre-textos, 2018).