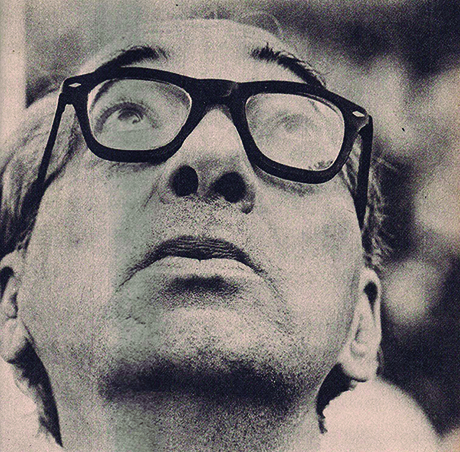

"Cada día me parezco más a Onetti”, me dijo una vez Mario Levrero. Se miraba en una foto en la que aparecía, serio, distante, en el espejo del baño. El pelo casi blanco, escaso arriba, despeinado sobre las orejas, la barba sin afeitar, los ojos saltones detrás de los lentes de montura gruesa, y algo en la caída de las mejillas. Sí, se parecían, y la metamorfosis no terminaría ahí. Este 2014 marcó no solo veinte años de la muerte del más brillante, complejo y enigmático escritor uruguayo, Onetti, sino también diez años de la muerte de este otro escritor oculto, Levrero, que eligió un tipo distinto –aunque cercano– de encierro. El primero es mi escritor más admirado, el segundo, además, fue mi amigo. Los dos tenían con la literatura, para usar la famosa frase de Onetti, una relación de amantes. Escribían por impulso, evitando a toda costa la burocratización de la escritura, el rutinario profesionalismo, desentendidos de la fama y de los honores; escribían irremediablemente, a pesar de sí mismos, con goce (no con placer); escribían como “un acto de amor”.

Hablo de Levrero y no me equivoqué de homenaje, porque fue él quien me recomendó La vida breve como un libro “indispensable para tu formación”. A mis veinte años, solo había leído El pozo, primer libro de Onetti publicado en 1939. El pozo, novela breve, intimista, con un estilo duro y seco, es la más accesible, digamos la más juvenil de una obra que nació madura, profundamente adulta. Un hombre cumple cuarenta años, está solo en su pieza de pensión, camina, mira el cuarto como si lo viera por primera vez y escribe sus memorias. Escribe mientras la noche cae, se instala e inexorablemente se le escapa: “Me hubiera gustado clavar la noche en el papel como a una gran mariposa nocturna.” En esa pieza narra sus “ensueños” y dos intentos frustrados de compartir o confesar estas aventuras mentales con un poeta amigo y con una prostituta. Primer relato de la imposibilidad de toda comunicación –fracaso que será recurrente en la obra de Onetti–, El pozo marca la muerte de una esperanza, tibia como las brasas hacia el final de la noche. Después vendrían sus novelas y cuentos más notables, esos relatos “subrayables”, que a cada párrafo deslumbran y al mismo tiempo humillan; una obra amplia, densa y despiadada.

La vida breve la compré finalmente en una librería de viejo. Le faltaba la contratapa y en su lugar habían pegado un cartón liso. Tardé un par de años más en acometer la lectura completa, pero incontables veces leí el comienzo, al punto que exclamar “¡Mundo loco!” se convirtió en mi muletilla de esos años. El primer capítulo de La vida breve sigue siendo, para mí, una lección magistral sobre cómo narrar una escena que ocurre al otro lado de una pared. Brausen escucha la conversación de la pareja, mientras de su lado se cuece el horror: el seno mutilado de Gertrudis, la espera, la cicatriz anticipada por Brausen, maneras ensayadas de la compasión y el rechazo.

La vida breve es la novela donde se funda Santa María, ciudad imaginada y ahora mítica, mezcla de las primeras dos ciudades de Onetti, Montevideo y Buenos Aires, y que integra la trilogía sanmariana junto a El astillero y Juntacadáveres. Pero la cosa es más compleja aún, y ahí radica la vigencia de la obra de Onetti: Santa María no es solo una invención del autor, es también una invención de Brausen, personaje-escritor del que a su vez nacen otros personajes, que reconocen en Brausen a su Creador (“Padre Brausen que estás en la Nada…”). Santa María encarna mejor que ninguna otra ciudad, real o imaginaria, el “ser rioplatense”, y si en Levrero hay una “angustia difusa”, tan montevideana, en Onetti hay una angustia concreta, sólida como una roca que se interpone en el camino, de modo que leerlo es transitar una geografía llena de obstáculos, dolorosa (“la experiencia cubierta de cicatrices”), pero que recompensa el esfuerzo en cada página.

¿Qué hacer, cuando se aspira a ser escritor, con un padre así? Según Juan José Saer, todos los aspirantes a escritores de su generación conocían de memoria el comienzo de Los adioses: “Quisiera no haber visto del hombre, la primera vez que entró en el almacén, nada más que las manos; lentas, intimidadas y torpes, moviéndose sin fe, largas y todavía sin tostar, disculpándose por su actuación desinteresada.” Difícil levantar el guante de Onetti, padre sin hijos o padre inmortal. Su voz es pregnante y su adjetivación ha llevado a más de un aspirante al fracaso. Imitar la prosa de Onetti es como hablar con la voz del Pato Donald y querer salir indemne. El escritor uruguayo Ramiro Sanchiz me dijo una vez que hay obras que abren caminos y otras que (por su carácter de definitivas, agrego yo) los cierran. A ese segundo grupo pertenecería Onetti, y es cierto que las nuevas generaciones han buscado otros referentes, en la narrativa norteamericana sobre todo (Cheever, McCarthy), o a veces en la tradición de Felisberto Hernández y su pequeña observación luminosa. Si se mira bien, los grandes escritores uruguayos posteriores a Onetti, como el propio Levrero o Marosa di Giorgio, tomaron un camino tan radicalmente lejano que ni siquiera pueden medirse con la misma vara. ¿Será esa, acaso, la única salida?

Cuando se habla de Onetti se piensa con frecuencia en dos cosas, en sus atmósferas –esos espacios opacos y lentos del desencanto– y en su manejo atiborrado del lenguaje. Se suele olvidar, sin embargo, que Onetti fue un escritor experimental, un maestro de la novela breve que trabajó como pocos el punto de vista, no solo en la inolvidable Los adioses, donde el enigma depende única y engañosamente de lo que ven –y sobre todo de lo que no ven– el narrador y sus informantes, sino también en los relatos narrados por distintos personajes (como buen heredero de Faulkner). En “Jacob y el otro”, por ejemplo, la historia se va armando como un mosaico, organizada en capítulos que se anuncian: “Cuenta el médico”, “Cuenta el narrador”, “Cuenta el príncipe”. El conocimiento de una historia siempre es parcial y confuso, siempre es relativo, tal vez falso. La existencia de una verdad es constantemente cuestionada. Podríamos decir que Onetti “pasa” de la verdad, así como se desinteresa del realismo por lo que respecta al habla de sus personajes, pues la ficción lo es todo para él. Onetti es un narrador nato. En una entrevista, habló de su primer impulso narrativo: “Recuerdo que en mi infancia empecé a mentir. Volvía a mi casa y contaba aventuras que nunca habían ocurrido. […] Para mí el escritor empezó ahí, mintiendo.” Onetti cuenta. Cuenta, a veces, historias que le fueron contadas (“Jacob y el otro” o “El infierno tan temido”, referida por su amigo y presidente de Uruguay, Luis Batlle Berres) y a su vez sus personajes cuentan, al lector, a otros personajes. En definitiva, como escribe Josefina Ludmer, en Onetti “lo que cuenta es el contar”.

Es ese impulso narrativo “puro” lo que parece escasear hoy. A veinte años de su muerte, la obra de Onetti sigue vigente e inexplorada; su literatura no se ofrece, sino que espera que la vayamos a buscar. Habrá que hacerlo. Habrá que leer más a Onetti y, sobre todo, habrá que leerlo mejor, leerlo hasta “adivinar de dónde provenía su secreto, su sensación de cosa extraordinaria”. ~

(Montevideo, 1976) es escritora. Ha residido en Japón, Austria, Buenos Aires y Nueva York. "Sos una vagabunda", le dijo su maestro y editor Mario Levrero. Es autora de La azotea (2001).