El que un sello editorial latinoamericano tenga hoy “presencia” en varios países del continente, bien podría hacer pensar en un tráfico continuo de escritores en activo. Pero resulta que las editoriales multinacionales son tan locales como el argot. Sólo ocurre esto: cada sucursal se asegura una porción de literatura actual acorde a su circuito, y punto. Por eso no sorprende que Música marciana, la segunda novela del chileno Álvaro Bisama (Valparaíso, 1975), publicada por Emecé, no se conozca en México. Otro tanto ocurre con Trama y urdimbre, de Matías Celedón (Santiago, 1981), novela publicada nada menos que por Mondadori en 2006. ¿Acaso para leer la narrativa uruguaya debemos esperar a que Anagrama se haga cargo? (¿Qué se escribirá hoy en Bolivia?) Tampoco es para alarmarse: en Chile el fce no distribuyó nada de Torri o Ibargüengoitia, con lo cual el mexicano más publicado por allá seguramente debe andar entre Paz o Fuentes. Una de las cosas que se dijeron en el encuentro “Regeneración” organizado por la revista Contrafuerte, no hace muchos días en la ciudad de México, es que Santiago es una provincia. No está mal, pero en términos editoriales al menos pareciera que Latinoamérica completa se compone de un conjunto de provincias desconectadas entre sí.

Por suerte los escritores siguen viajando, y durante una semana la provincia del df fue visitada por narradores de la provincia santiaguina que llegaron, leyeron, dijeron unas cuantas cosas, pasearon, tomaron charro negro y emprendieron el regreso hacia una tierra aún temblorosa por el acomodo de capas y por las perspectivas de un futuro esplendor: la imagen a todo color donde empresarios multimillonarios con cargos públicos y pasado pinochetista recorren con mirada calculadora las ruinas dejadas ahí por la Concertación y por ellos mismos.

Este preámbulo para más o menos dar una idea parcial de la situación. Por lo demás no deja de ser curioso: en Música marciana el narrador espera la inminente llegada de un tsunami. Un famoso pintor chileno deja regados por el mundo a catorce hijos locos; uno de ellos es quien narra desde la playa de Reñaca las estrafalarias vidas de sus hermanas y hermanos, por lo común dedicados a algún rubro del arte, la ufología o el crimen. Para llevar a cabo esta difícil y enredada tarea, se apoya en los datos entregados por su hermano Virgilio, creador de una especie de policía secreta dedicada a investigar con pulcritud los destinos diseminados de cada miembro de la familia. Si en Caja negra (la primera novela de Bisama, por supuesto también desconocida en México y publicada en 2006 por Bruguera) la narración se servía de distintos formatos –el diccionario apócrifo, la entrevista, el relato convencional– y de las mismas palabras como esos cables capaces de hacer explotar la trama y “arruinarlo todo”, esta vez el lector se enfrenta a historias delirantes dentro de historias perdidas, imágenes de un mundo lleno de bichos y despliegue de sectas y documentales de la demolición avistados por algún pasmado demente: un país lejano, completamente desaparecido, pero, a pesar de todo, posible.

Trama y urdimbre puede considerarse un relato –como su título lo indica– que explora en sí mismo. Las cinco partes de la novela se disponen al modo de instrucciones de lectura y escritura (por ejemplo: 4. Hilvane y arme la prenda según las explicaciones del modelo) de tal manera que unir los tejidos de una tela deje traslucir violencia y quemaduras, tijeretazos rápidos y vendajes tirantes enrollados sobre extremidades mutiladas, las de un niño, las de una familia y las de un relato. Matías Celedón, durante el encuentro, leyó “La Filial”, un texto inquietante, leído bajo el áspero registro del bando militar adoptado por una institución al producirse un corte de luz, con imperativos del tipo “el personal deberá permanecer en sus estaciones de trabajo”, pero por entre los que también se escucha una voz otra, frases como los destellos de una piel a punto de ser aplastada (y marcada) por un timbrazo burocrático.

Estos textos de Celedón apelan a la posible o imposible recomposición de los trozos de un cuerpo (o de un país) que da sus últimos estertores a través del acatamiento ominoso de la orden: mantenga la calma, deshilvane y déjese destruir hasta nuevo aviso.

A pesar de términos como “posdictadura”, “excentricidad” o “metaliteratura”, que los unen o los desunen, no hay razón para creer que estamos ante una “generación” de narradores chilenos. Desde luego que sí, claro, pero ¿y? De un tiempo a esta parte a varios les ha vuelto la tan chilena manía de hablar desde la “generación”: mi generación es así y asá, está influida por estos y (mucho cuidadito) no por estos otros. Bien. Luego de coquetear con el textualismo desatado y los saldos de crítica cultural, una dosis de nostalgia y camaradería historicista no está de más en la literatura chilena. Pero las generaciones inevitablemente se pierden y cada cual a fin de cuentas escribe y publica lo suyo como puede, y si te he visto no me acuerdo. Aparte de Mondadori y Emecé, en Chile existen editoriales como Lanzallamas, La Calabaza del Diablo o Cuarto Propio, que publican a escritores con un proyecto a cuestas sin importar mucho (quizás un poco) si pertenecen o se sitúan al costado de cualquier “generación”.

Por cierto, fue una de las virtudes del encuentro: la presencia de narradores como Marcelo Mellado, quien con sus libros (El objetor y Ciudadanos de baja intensidad, entre otros) pareciera agrietar el enclave político-cultural chileno desde la ferocidad del abandono (o desde la provincia de la provincia, “y la conchatumadre”) habiendo pasado los cincuenta años, al lado de narradoras y narradores bien distantes entre sí como Patricio Jara (1974) –cuya sexta novela, Quemar un pueblo, editada por una desconocida editorial de nombre “Alfaguara”, tampoco se conoce en México–; Alejandro Zambra (1975), ya conocido por las novelas Bonsái y La vida privada de los árboles, publicadas en Anagrama; o Claudia Apablaza (1978), autora de Diario de las especies, publicada en México por Jus en 2008.

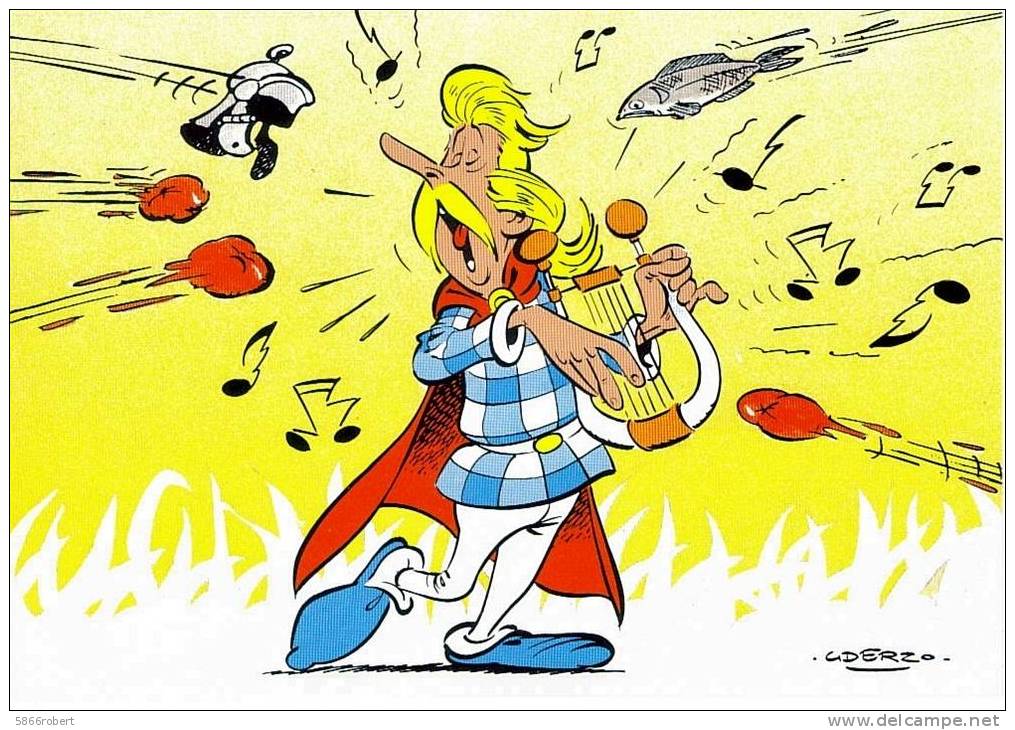

Pero, aun cuando viajen en pandillas ocasionales, aun cuando se reúnan cada cierto tiempo en torno a mesas de lectura, no hay caso: los narradores caminan solos, el perfil bajo, siempre un poco aparte. Es una aseveración repetida y supone una generalización dudosa, pero de seguro hacen menos ruido a la hora de ponerlos al lado de los poetas, más habituados al cenáculo reyertero. Digamos que los narradores se respetan demasiado y son chicos más o menos diplomáticos, más o menos tranquilos, capaces incluso de no enemistarse entre ellos al beber. Prefieren, quizás, el pugilato impreso. Pero en ese caso, si de armar broncas en papel se trata, hoy existen un montón de editoriales y revistas de poesía salidas quién sabe de dónde, en cuyos tirajes de cien ejemplares se pueden leer poemas escritos en Guatemala o Ambato. Por eso, aunque esto la verdad no venga a cuento, sería divertido ahora un encuentro de poesía, un encuentro con poetas, otro más, de lado a lado del continente. La oferta es muy variada, las becas igual. Aprovechad. Aunque tal encuentro nada más consista en armar grescas y traficar, de provincia a provincia, con un artículo tan terco como incapaz de morir. ~