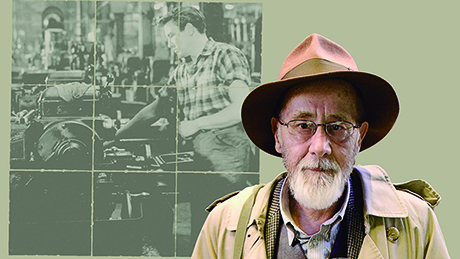

Mi abuelo se despidió del mundo tirándose un pedo. Su mujer, sus hijos y sus nietos presenciamos, rodeando la cama, su manera de decir adiós. En ese momento observé que la última secreción, la última excreción, revela la forma en que se ha vivido. Una muerte tranquila, en la cama, eructando o con una flatulencia, es lo deseable. No el vómito del suicida ni la sangre del asesinado. Ante la imposibilidad de controlar el cuerpo, la distensión muscular trae una humillación efímera. Michael Jackson adelantó esa humillación física y la prolonga en vida. Con más operaciones que un libro de ejercicios de cálculo, con un blanqueado que uno no le desearía ni a los calcetines más percudidos, con una voz suave, aguda, Jackson, quien fue señalado por Dios, ahora es aplastado por Su dedo. A los 33 años ya era una caricatura recurrente en los tabloides de espectáculos; a partir de entonces, su nombre suele acompañarse de adjetivos que lo demeritan. Ahora se le imputa, por segunda ocasión, el abuso sexual de un menor de edad. La muerte lejos del reflector es la única salida digna: imposible para Jackson.

II.

El escenario oscuro. Miles aclaman, en coro, a su ídolo. Llevan media hora esperando: el entusiasmo no cesa, se incrementa. Las primeras notas de “Bad”, que emergen de la oscuridad, son festejadas por el público con gritos ensordecedores. La excitación es colectiva. Michael Jackson anuncia su presencia con los aullidos breves que lo distinguen, una manera de entrar en ritmo. El escenario se ilumina: “Your butt is mine. Gonna tell you right.” Michael Joseph Jackson tiene entonces veintinueve años. Es la estrella pop más grande, la más conocida. Cuarenta bailarines le siguen los pasos: “Just show your face. In broad daylight.” La fogosidad de los fanáticos roza el delirio. Ellos vieron crecer a Jackson desde los cinco años, cuando llegó al número uno en las listas de popularidad junto a sus hermanos. Reconocieron el talento que tenía para bailar y cantar. Olvidaron a sus hermanos. Siguieron de cerca su postulación al Oscar, los tours, los discos de platino. Lo vieron a los diecinueve en la película The Wiz, una versión de El mago de Oz, en donde Jackson, el Espantapájaros, conoce a Quincy Jones, el productor del tema que está cantando. “Because I’m bad, I’m bad, come on.” En su momento, compraron diez millones de ejemplares de su disco como solista, Off the wall (1979), su primer trabajo con Jones. Cuatro sencillos de ese álbum llegaron al número uno de las listas. “You know I’m bad, I’m bad, you know it.” El siguiente, Thriller (1982), también producido por Jones, refinó lo anunciado en el primero. Estuvo en las listas durante dos años, vendió 45 millones de ejemplares, ganó ocho premios Grammy. En ese tiempo, Jackson firmó un contrato con Pepsi, concibió los videos musicales con una estructura narrativa, presentó el “moon walk“, consolidó su firma vocal que remataba las palabras con hipo estilizado, y compró su guante brilloso. A los veinticuatro, Jackson poseía un estilo propio, tan reconocible como envidiable. La canción continúa. “You know I’m bad, I’m bad, come on, you know.” Bad (1987) era la cima. No se podía llegar más lejos. La gente lo coronó en los ochenta. Él se autonombró “Rey del pop”, y nadie discute con un rey. Después de Bad, es imposible que otra celebridad supere su fama. Ni siquiera él mismo puede. Mucho menos él.

III.

Es la primera semana del juicio reciente, desatado esencialmente por dos asuntos: Gavin Arvizo, menor que lo acusa de abuso sexual, y el documental Living with Michael Jackson, del inglés Martin Bashir, hecho para el canal británico ITV1, en el cual se hace evidente la locura del protagonista. El abogado del menor, Tom Sneddon, presenta en la corte el documental de Bashir. Se escucha una de las canciones que te ha hecho bailar. Michael Jackson mueve la cabeza al ritmo. Al compás, con la punta del zapato, golpea el piso. Nada de lo que ocurra importa en ese momento. Ni siquiera la posibilidad de ir más de veinte años a prisión. Jackson no puede dejar de moverse al escucharla. Es poco relevante decir que durante las siguientes semanas desfilarán, en ese mismo sitio, la familia del acusador, los trabajadores del rancho “Neverland”, las revistas pornográficas encontradas allí, psicólogos y afectados, policías y comediantes, azafatas de los vuelos privados de Jackson, y Deborah Rowe, su ex esposa y madre de dos de sus tres hijos. Michael Jackson parafrasea el final de “Bad”, que termina con una pregunta que, de no ser respondida con solidez, extenderá hasta seis meses el juicio de Jackson: “Who’s bad?” El juicio tiene un final incierto. No obstante, la reputación actual de Jackson es su sentencia.

IV.

Una tarde cualquiera. Llaman a mi celular. Es mi abuelo. Los dos, sin saberlo, estamos al teléfono por última vez: “Me acabo de enterar —dice— que se puede demandar por abandono. Y el abandono a un abuelo se penaliza con mucha severidad ¿Estás al tanto de eso? ¿Me acompañarías a mi hemodiálisis?” Acepto. Me pide que le lleve unos chilaquiles. A mi abuelo se le permite comer cualquier cosa mientras el hemodializador purifica su sangre. Yo le cumplo cualquier capricho al hombre que a la menor provocación habla del largo recorrido que llevan la vida y él. Mientras se bate contra los chilaquiles, le pregunto si esa comida lo arrima a la muerte. Me responde que esos chilaquiles le darán otros 78 años de vida. Era en verdad lo que deseaba, lo que le parecía justo. Responde, eructa. Apenado conmigo y con la enfermera, dice: “Cada quien tiene su manera de despedirse del mundo.”

Esos últimos chilaquiles fueron la mayor extravagancia de mi abuelo. En breve, murió.

Los supuestos caprichos del “Rey del pop” son condenados por el público, obligándolo a despedirse.

A Michael Jackson le ocurre en vida lo que a mi abuelo después de muerto: es necesario recurrir al pasado para exaltarlos. –