Les daba miedo dejar la estufa prendida durante toda la noche, así que la casa siempre estaba helada cuando se despertaban. Lo primero que Juan Carlos hacía, tiritando y todavía medio desnudo, era volver a encenderla. Después se cambiaba en silencio, sentado en el borde del colchón. Entornaba la puerta y salía del dormitorio en puntas de pie para no molestar a Nilda, que dormía.

En la cocina había una mesa de formica gris, seis sillas de caño y una ventana cubierta por cortinas a cuadros blancos y amarillos. La ventana daba a un pasillo lateral tan estrecho que solo permitía el paso de un hombre y una bicicleta. Si se descorrían las cortinas, lo único que podía verse era el salpicré blanqueado del tapial alto que cercaba la casa y delimitaba el pasillo.

Juan Carlos puso la pava en el fuego y prendió la radio. Entreabrió la puerta del patio. Afuera estaba frío y oscuro. Las macetas cubiertas con lonas y papeles de diario apenas se distinguían junto a las paredes. Sobre las baldosas de cemento se oyeron las pisadas de la perra, que corría hacia la cocina.

Debés estar congelada, dijo Juan Carlos y la dejó pasar. La perra movió la cola y dio dos vueltas alrededor de sus zapatos. Tenía manchas blancas y negras y el pelo brillante. Nilda la había encontrado una mañana, medio muerta de hambre, frente al almacén. Se llamaba Pitufina.

Vení, entrá, sentate a lado de la estufa, le dijo Juan Carlos. Después subió el volumen de la radio. Un locutor informaba sobre el estado del tráfico en Buenos Aires. Había un par de puentes cortados; uno de ellos, por un accidente. Juan Carlos se agachó junto a la estufa y controló la llama azul que latía adentro.

En cinco minutos se va a poner calentito, dijo y la perra se frotó contra sus piernas.

Cuando terminó el informe del tránsito, dos locutores dieron las primeras noticias del día. Eran las seis y diez de la mañana. Juan Carlos calentó leche en el hervidor y se preparó el desayuno con café instantáneo. De la alacena sacó un paquete de galletitas y comió algunas. Mientras tanto, los dos locutores comentaron una noticia extraña: en un pueblo cerca de Santa Fe, una perra había parido un cachorrito de color azul. El resto de la camada tenía pelajes normales, pero el último en ser expulsado era notablemente azul. El locutor informó que se encontraban en comunicación directa con la dueña de la perra y comenzó a hacerle preguntas.

Es una perrita común y corriente, decía la voz de mujer, que sonaba metálica por la transmisión. La trajo mi hijo un día, hará tres o cuatro años. Nosotros pensábamos que no podía quedar preñada, porque antes ya varias veces había tenido embarazos psicológicos. Se ponía gorda y llevaba trapitos o ropa vieja debajo de la pila de la leña, para armarse la cucha. Después de unos días volvía sola. Esta vez yo pensé que sería lo mismo pero ayer de mañana nos encontramos con que parió nomás. Tres cachorritos y uno, el último, que es el que salió azulcito.

¿Fue un parto normal?, preguntó el locutor.

Normal, normal. Me la encontré porque fui a buscar troncos para prender el calefón, si no, ni nos enterábamos.

¿Y cómo es esto del cachorrito azul? ¿Cómo se comporta? ¿Qué dicen los veterinarios?, volvió a preguntar el locutor.

Igual que el resto, respondió la mujer. La madre no hace ninguna diferencia entre él y los otros tres. Duermen todo el día y toman la teta, son chiquititos, todavía no abrieron los ojos.

¿Los veterinarios qué opinan?

Mire, aquí, cuando lo descubrimos, mi hijo fue a contárselo al de la radio y se enteró todo el pueblo. Vino el doctor y, según él, nunca había visto algo así. Le sacó un montón de fotos. Él calcula que con los días se va a ir aclarando, hasta volverse blanco. Los de la universidad todavía no llegaron. Esta tarde van a andar por acá.

¿Cómo es un cachorro azul? ¿Azul como qué es?, preguntó el otro locutor, que hasta el momento había permanecido en silencio y que cumplía funciones más de comentarista que de entrevistador.

Es azul fuerte, contestó la mujer. Como si lo hubieran bañado en anilina.

Los dos locutores hicieron más preguntas sobre el perro, pero Juan Carlos apagó la radio. Ya había terminado su café. Lavó la taza y la apoyó boca abajo en el escurridor. Guardó el paquete de galletitas en la alacena. Buscó su campera y se la puso. Se envolvió el cuello con una bufanda gruesa. Fue al dormitorio y le tocó el hombro a Nilda.

Me voy, dijo. Te dejo la estufa prendida.

Nilda estiró la mano y prendió el velador. Tenía la cara hinchada y el pelo revuelto.

¿Heló afuera?, preguntó.

Parece que sí, dijo Juan Carlos.

Nilda se sentó en el borde de la cama y se calzó las pantuflas. Enseguida se metió en el baño. Juan Carlos salió y fue hasta el galponcito, donde guardaba la bicicleta. La perra corrió tras él y se metió al gallinero, en el fondo del patio.

¿Qué vas a hacer para allá? Dejá de hacer lío. Volvé adentro, la llamó Juan Carlos, pero la perra no hizo caso.

Juan Carlos miró su reloj. Se le hacía tarde. Sacó la bicicleta del galponcito, la llevó a la rastra y la empujó por el manubrio a lo largo de todo el pasillo. Los codos de la campera rasparon el salpicré blanqueado de la pared y se mancharon. Al pasar frente a la ventana de la cocina vio, detrás del cuadriculado amarillo y blanco de las cortinas, a Nilda, en bata, preparando el mate. Después montó en la bici y se alejó pedaleando lento. El chirriar de la cadena era lo único que se oía en la calle oscura. Lejos, del otro lado del descampado, se veían las luces de la estación de servicio. De tanto en tanto, traídos por el viento, a ramalazos, llegaban los sonidos de autos, de camiones que pasaban a toda velocidad.

Nilda se cebó el primer mate con el agua caliente que había dejado su marido. Corrió un poco la cortina de la puerta del patio y miró las macetas tapadas. Debajo de la canilla, en la batea de cemento que recogía las pérdidas de agua se había formado una capa de escarcha. En el reborde del pico brillaba una gota congelada. Nilda cruzó sobre su pecho las solapas de la bata de paño, tiritó y abrió la puerta.

Pitu, Pitufina, gritó hacia afuera.

Pitu, llamó nuevamente. ¿Dónde te metiste?

Hacía demasiado frío y Nilda volvió a la cocina. Tomó otro mate y se frotó las manos. En el dormitorio, sin sacarse la bata, se puso un par de cancanes gruesos y, encima, unas medias de toalla. De la silla junto a la mesa de luz tomó un pantalón de jean y un pulóver rojo muy grueso. Debajo de la cama estaban sus zapatos de invierno.

Pitu, Pitu, volvió a llamar mientras salía.

La perra no estaba ni en el lavadero ni en el primer patio, cementado y rodeado de macetas. Nilda hurgó entre las lonas con que tapaba las plantas. Solo vio unos geranios que, pese a la protección, la helada no había respetado. En el segundo patio, frente al galponcito, el limonero envuelto en arpillera parecía un espantapájaros deforme. Más atrás, los canteros de acelga se alzaban verdes y frescos; sobre ellos la escarcha se confundía con rocío. El único árbol con hojas era un inmenso laurel, al fondo, entre los almácigos de zanahorias y las hileras de coliflores que empezaban a cogollar. Dentro del galponcito había olor a herramientas, a tierra y a aceite reseco. Frente a la ventana, sobre el banco de trabajo que Juan Carlos nunca utilizaba, se oxidaban pinzas y gubias. Nilda miró debajo del banco y detrás de un aparador viejo. La perra no estaba allí.

Solo quedaba el gallinero. Era el último lugar posible. Si la perra no se había escondido entre las latas que las gallinas usaban como nidos, era porque otra vez había escapado a la calle.

¿Pitu? ¿Estás acá?, llamó Nilda desde el otro lado del alambre tejido.

Las gallinas creyeron que Nilda les llevaba las sobras, o que ya había llegado la hora del maíz molido y se alborotaron y corrieron hacia la puerta. Nilda caminó entre ellas sin hacerles caso, espantó con la mano a las más insistentes. En un nido encontró un huevo recién puesto que todavía humeaba en el aire frío y en otro, una gallina vieja que se acurrucaba sobre la paja y se negaba a salir. El resto estaba vacío.

Un gemido largo surgió desde la esquina final del gallinero, detrás de una chapa oxidada que se apoyaba sobre la medianera. Nilda se acercó y levantó la chapa. La perra había armado allí una especie de cucha de trapos y pasto seco. Recostada sobre uno de sus lados, hacía fuerza y gemía con la cola escondida entre las patas. Nilda se la levantó: un chorrito de sangre se escapó de la vulva dilatada.

Serás puta, dijo. Ya te han preñado de nuevo. Si se entera Juan Carlos te mata.

La perra recibió el reto con ojos angustiados.

¿Cómo hiciste para que no nos diéramos cuenta? Yo no te noté gorda.

La perra bajó la cabeza y la escondió entre las patas. Con el último gemido, por entre los labios oscuros apareció una cabeza brillante, cubierta de baba, que resbaló lentamente y cayó al suelo. Nilda tomó el bulto entre las manos. Estaba caliente. Con sus uñas perforó el moco de la membrana. Un hociquito rosado apareció y respiró por primera vez. Sin darle tiempo a nada, Nilda lo sumergió en el tambor donde juntaba agua de lluvia para regar las plantas. El cachorro alborotó el hielo delgado de la superficie y pareció nadar un instante, pero enseguida se quedó quieto.

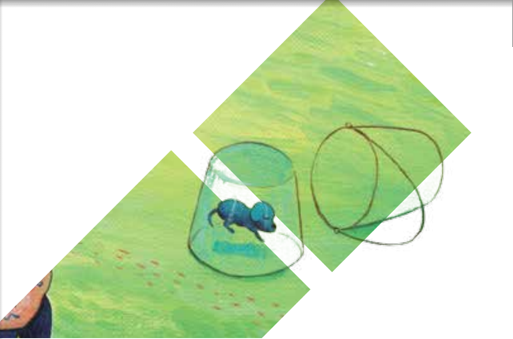

Después Nilda fue hasta la casa y buscó un banquito plegable, un par de guantes de lana y una manta tejida, con la que se cubrió la cabeza y los hombros. Se sentó en el fondo del gallinero, junto a la perra, a esperar. Media hora más tarde, nació el segundo cachorro. Nilda también lo sumergió en el agua helada. Se quedó junto a la perra toda la mañana, sentada en el banquito, cubierta con la manta. A medida que nacían, zambullía a los perritos en el tambor. En total, Pitufina tuvo cuatro cachorros. El último nació con el pelaje completamente azul. A Nilda le pareció raro, pero lo ahogó igual. Después se sacó los guantes, buscó alcohol y limpió a la perra con un algodón empapado. La cargó en brazos y la llevó a la cocina. La perra temblaba. Nilda la acomodó sobre un almohadón, cerca de la estufa.

Tranquila, le dijo. Ya pasó. Ahora quedate quieta que acá está calentito.

La perra se hizo un ovillo sobre sí misma, levantó la pata trasera y se lamió la entrepierna.

Nilda se agachó e hizo girar un poco la llave de la estufa. A través del visor vio cómo la llama crecía hasta llegar al máximo. Se frotó las manos y las acercó al fuego.

Quietita que enseguida vas a entrar en calor, dijo y se sentó al lado de la perra, a esperar. ~

Nació en General Cabrera, Argentina, en 1977. Ha publicado los libros de los cuentos 00 (Alción, 2004), La Bora de los monos (Emecé, 2010) entre otros.