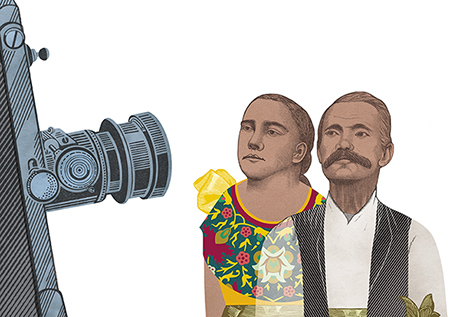

Al cine mexicano de la Época de Oro se le dificultó siempre ver de frente a sus personajes. Para usar una frase atribuida a la obra del cineasta estadounidense Howard Hawks: el cine nacional fue incapaz de colocar la cámara a la altura de los ojos del hombre. Esta deficiencia se explica por el dominio abrumador del arquetipo.

En las fórmulas y los géneros más populares del cine nacional, el arquetipo fue siempre el punto de partida para la creación de los personajes más emblemáticos de la época. Se veía a los personajes desde abajo, sin disimular la admiración incondicional por el charro cantor Jorge Negrete; o se les veía desde arriba, condenándolos desde las alturas de una asfixiada y asfixiante moralidad, cuando se juzgaba a alguna mujer caída en desgracia, como a Santa (Antonio Moreno, 1932).

Por supuesto, hubo excepciones: la mirada justa, sin idealización de ninguna especie, de los revolucionarios y el caudillo en Vámonos con Pancho Villa (Fernando de Fuentes, 1935); la mirada directa a los incansables afanes de Sara García en el papel de una madre de familia pragmática y emprendedora en La gallina clueca (De Fuentes, 1941); la mirada vivaz de los ires y venires populacheros del chofer citadino interpretado por David Silva en ¡Esquina bajan! (Alejandro Galindo, 1948), por dar solo tres ejemplos.

En estos títulos los cineastas mexicanos fueron capaces de ver a los ojos, de tú a tú, a todas sus criaturas fílmicas. Una mirada sin admiración ni condescendencia, sin temor ni superioridad moral. A todos, menos a uno…

Al cine mexicano de ficción se le ha atragantado, desde siempre, el indígena. La admiración al “indio de raza pura” encarnado por Pedro Armendáriz se cruza con el temor cuando se encuentra en forma de multitud y termina en franco desprecio cuando el indio, por alguna razón, ha dejado de serlo. En ningún momento se le acepta como igual.

Desde Janitzio (1934), la primera cinta proindigenista valiosa del cine mexicano, la mirada al mundo indígena terminaba siendo francamente racista, acaso de manera inadvertida. Filmada en la isla de Janitzio, la película dirigida por Carlos Navarro condena, en efecto, la explotación que lleva a cabo el hombre de la ciudad sobre los pescadores indígenas pero, al mismo tiempo, muestra sin asomo crítico alguno que el apego a las tradiciones de esos indígenas es el causante de las mayores tragedias.

Como la indígena Eréndira (María Teresa Orozco) se ha entregado a un hombre blanco para poder sacar de la cárcel a su prometido Zirahuén (el futuro cineasta Emilio “el Indio” Fernández), el pueblo entero termina apedreando a la muchacha, de acuerdo con lo que, supuestamente, marca la tradición. Esto será una constante en este cine (dizque) indigenista: quienes terminan causando el mayor daño o, de plano, asesinando a nuestros héroes indígenas son, precisamente, otros indios.

Esto sucede también en María Candelaria (Fernández, 1943), en la que la indígena del título interpretada por Dolores del Río terminará, para variar, apedreada por una multitud indígena. Y, de nuevo, las piedras serán el arma para que los mismos indios de Janitzio castiguen a la improbable indígena María Félix de Maclovia (Fernández, 1948).

Más aún: en este tipo de películas, el indígena de “raza pura” es visto con admiración cuando se trata del protagonista, pero también con inocultable condescendencia. Su religiosidad es primitiva; su comportamiento, pueril. Para bien o para mal, héroes o villanos, los indios no son más que grandotes infantilizados.

En este universo dramático, el hombre blanco y “de razón” nunca es el auténtico peligro: en Janitzio, es el antiguo patrón quien convence a Zirahuén de que perdone a Eréndira; en María Candelaria, el sacerdote, el médico y el pintor son figuras benefactoras; en Maclovia, el profesor y el cura son autoridades irrefutables. El más grave problema de los héroes indígenas de estos filmes es estar rodeados de otros indios.

Entre la admiración contradictoria por la “pureza” de su raza y el temor por la violencia avasalladora de la que podía ser capaz en forma de multitud, había una tercera posibilidad, la peor de todas: el indígena que deja de serlo. Eso es don Damián (Miguel Inclán, inolvidable), el auténtico antagonista en María Candelaria: un indio malvado que tiene dinero, poder y hasta viste de charro.

Hay otro ejemplo aún más esclarecedor de este prejuicio racista en La mujer que yo perdí (1949), un melodrama rural dirigido por Roberto Rodríguez. En esta cinta, Pedro Infante huye de la autoridad y se va a la sierra a ocultarse, cuidado devotamente por la noble indígena María (Blanca Estela Pavón).

Olvidémonos franciscanamente de la ridícula “indita” interpretada por Blanca Estela Pavón y mejor recordemos a otro personaje, también indígena, mucho más interesante: se trata de Fidel (Guillermo Bravo Sosa), el achichincle del maléfico padrino don Joaquín (Manuel R. Ojeda).

Fidel es la perfecta caricatura racista del “indio ladino”: traicionero, taimado, de dos caras, por más que su patrón le pide que se calce los zapatos para poder escuchar por dónde anda, Fidel no lo obedece. Llegado el momento, el indio, muy cortésmente, asesinará a don Joaquín a cuchillazos (“con su licencia, pero usté se va a morir”) y, como último acto de rebeldía, se quitará los zapatos que el viejo le obligara a calzar para aventárselos a su cadáver. En una escena posterior, veremos a Fidel saliendo de una cantina encarnando la peor pesadilla racista del cine mexicano: un indio borracho, con dinero y vestido de charro.

El primer intento consciente por ver al indio de otra manera –sin el racismo de la idealización, la paranoia o el desprecio– llegaría con Tarahumara (Cada vez más lejos) (1965), de Luis Alcoriza. Filmada en locaciones de la sierra chihuahuense y mezclando auténticos tarahumaras con actores profesionales, la película acierta en su retrato nada condescendiente de esa remota comunidad desconocida, hasta ese momento, para el cine nacional.

La película, centrada en los esfuerzos de Raúl (Ignacio López Tarso), un antropólogo citadino que llega a vivir en una comunidad tarahumara para entablar una genuina amistad con Corachi (Jaime Fernández), uno de los indígenas, tiene varias virtudes: descarta la fotogenia estática de la escuela Fernández/Figueroa de los cuarenta, se niega a idealizar al indígena o a verlo con solemnidad acartonada y muestra la posibilidad de un acercamiento, en calidad de iguales, entre una persona “de razón” y un indígena.

Muchos años después, Cochochi (2007), otra cinta ambientada en la misma sierra tarahumara con actores no profesionales y dirigida a cuatro manos por Israel Cárdenas y Laura Amelia Guzmán, repite muchas de las virtudes de Tarahumara.

Cochochi es una película de aventuras y de crecimiento infantil: dos hermanos rarámuris son enviados por el abuelo a llevar una medicina a una tía que se encuentra en otro pueblito de la misma sierra. Los niños toman sin permiso el mejor caballo del abuelo y, en el trayecto, pierden de vista al animal.

Nada de exotismos ni de folclorismos baratos. Los niños de Cochochi son indígenas, por supuesto, hablan rarámuri y sus decisiones tienen que ver con su propia identidad como tarahumaras, pero no son arquetipos: el par de hermanitos nunca dejan de ser niños ni nosotros dejamos de verlos como tales.

En otra cinta protagonizada por niños, La jaula de oro (2013), un par de jóvenes parten de Guatemala con rumbo al “gabacho” pero, en cuanto cruzan el Suchiate, se les pega un muchacho tzotzil, Chauk (Rodolfo Domínguez), que no habla una sola palabra de español. La relación que se irá desarrollando entre los jóvenes guatemaltecos y el arrimado indígena es interesante, pues, aunque el color de piel es prácticamente el mismo y su miseria es similar, la condición de tzotzil hace que Chauk sea visto y tratado de manera muy diferente, claramente despectiva, algo que no escapa a la capciosa mirada crítica del cineasta español Diego Quemada-Diez.

Por desgracia, estas cintas son las excepciones que siguen confirmando la regla. Incluso proyectos progresistas como Corazón del tiempo (Alberto Cortés, 2008) terminan saboteando sus mejores intenciones.

La película filmada en la selva lacandona con actores indígenas no profesionales, está centrada en las tribulaciones de la joven indígena Sonia (Rocío Barrios) que, a punto de casarse con un muchacho del lugar, se enamora de un soldado zapatista.

Sonia es un personaje fascinante: no está de acuerdo con las tradiciones de su pueblo, desafía a sus mayores al romper el compromiso matrimonial y tampoco está dispuesta a correr la misma suerte del miliciano zapatista al que ama, pues se resiste a seguirlo a la lucha armada.

Esta posición auténticamente revolucionaria –una mujer indígena que busca tener control sobre su propia vida– no llega demasiado lejos. Al final de cuentas, Sonia cambiará unas tradiciones por otras: sus ancestrales costumbres indígenas por sus responsabilidades como zapatista. La rebeldía, pues, tiene límites y Corazón del tiempo termina, por desgracia, convertido en un anacrónico panfleto revolucionario, con una neozapatista María Félix siguiendo a su Pedro Armendáriz del nuevo siglo, como si se quisiera reeditar el desenlace de Enamorada (Fernández, 1946).

Evidentemente, no son estas las únicas miradas del cine mexicano al mundo indígena. No he escrito, con toda intención, del cine místico-documental de Nicolás Echevarría que, desde su cortometraje sobre la Semana Santa cora, Judea (1973), hasta la reciente Eco de la montaña (2014), sobre el artista huichol Santos de la Torre, ha construido una imprescindible obra etnográfica que merecería un texto aparte.

También he dejado de lado ejercicios documentales meritorios como el reciente Café (2014), de Hatuey Viveros, que registra con sobriedad el ethos de una pequeña familia indígena de la sierra norte de Puebla.

Triste paradoja: las miradas más honestas hacia el indígena en el cine mexicano provienen del documental que, por lo menos en las últimas dos décadas, suele ser el mejor cine hecho en México pero, también, el menos visto.

En cuanto al cine de ficción más reciente, la condescendencia racista, el miedo o la paranoia hacia los indígenas siguen apareciendo de manera constante.

Un par de ejemplos: en Cásese quien pueda (Marco Polo Constandse, 2014), los miembros de una colorida comunidad maya solo sirven como folclóricos testigos de los berrinches de Martha Higareda y, peor aún, en Marea (2014), mediometraje dirigido por Amaury Vergara, tenemos de vuelta la mirada paranoica en contra del indígena de La mujer que yo perdí.

Marea deja ver la vida cotidiana de un muchacho de tez morena que vive en alguna playa escondida del país. Ahí sobrevive cazando, pescando, recogiendo cocos, dejando pasar el tiempo. En la playa, el muchacho, arpón en mano, ve nadando a una joven de tez blanca. Poco después, el jovencito, como uno de los indios malvados de la Época de Oro, se cuela –¡y sin zapatos!– a la ostentosa casa de la mujer y, previsiblemente, la asesina. ¿Por qué hace eso? ¿Acaso porque ese muchacho moreno, de rasgos indígenas, salvaje y ladino, es el símbolo de la violencia, del México profundo, del resentimiento social? Lo hace porque representa un racismo paranoico no asumido.

Este es el tema, precisamente, de Llovizna (1977), no solo la mejor película dirigida por Sergio Olhovich en toda su carrera sino la más provocadora cinta nacional acerca del racismo antindígena que sigue bien anclado en la sociedad mexicana de hoy.

En este filme, un vendedor comisionista (Aarón Hernán) que se dirige en una combi hacia la ciudad de México se ve obligado a recoger a cuatro indios que le ayudan a desatascar su vehículo del fango. El tipo lleva una buena cantidad de dinero en un maletín y, como se hace de noche, la carretera está solitaria y se desata la llovizna del título, el vendedor se imagina siendo asaltado y asesinado por esos impávidos indios que cargan unos temibles machetes y, peor aún, hablan entre sí en náhuatl. Por supuesto, antes de que se decidan a robarle, el hombre usa su pistola y acaba con ellos. Y si luego resulta que los cuatro indígenas eran unos pobres albañiles sin ninguna intención de robarle a nadie, qué importa: “Después de todo, no eran más que unos indios.”

En Llovizna, Olhovich llevó al extremo e hizo explícita la paranoia racista del cine mexicano, el de la Época de Oro y el que se sigue haciendo actualmente. Una película que, por desgracia, no ha envejecido.

Pero, ¿no hay posibilidad de otras miradas? ¿No hay alguien, en el cine mexicano, más allá del documental, que sea capaz de ver al indígena a la altura de los ojos, de manera crítica, sin idealizaciones, condescendencias o miedos?

En Y tu mamá también (2001) se abre esa posibilidad en un personaje secundario. En esta vibrante –y algo obvia– alegoría del México de inicios de siglo dirigida por Alfonso Cuarón, no falta el cliché del indígena bondadoso y servicial –un anciano le regala un sombrero a Gael García nomás porque sí, una viejecita le obsequia un peluche a Maribel Verdú porque ella se llama igual que una nieta fallecida– pero, hacia la última parte de la cinta, aparece un personaje que termina siendo, aunque sea por unos instantes, genuinamente entrañable, “Chuy” Carranza, interpretado por Silverio Palacios.

Chuy es un pescador de rasgos indígenas que accede a ayudar a los protagonistas a cambio de algunos cientos de pesos. Los pasea en lancha, los guía hasta una bellísima playa, les renta un cuarto con agua. No es el “indito” humilde que baja la mirada ante el hombre de la ciudad ni es el temible indio “ladino” que puede apuñalarte por la espalda si te descuidas: es un alegre pescador, esposo y padre de familia, que está dispuesto a vender su trabajo a unos turistas por una justa cantidad de dinero. La voz en off de Daniel Giménez Cacho nos informa del futuro del personaje. Expulsado de la costa por la próxima construcción de un hotel y desaparecida la cooperativa pesquera en la que participaba, Chuy terminará trabajando como afanador y no volverá a pescar nunca más en su vida.

En esas líneas, recitadas sin énfasis por Giménez Cacho, estaba contenida una gran historia: la de un mexicano común y corriente que da la casualidad de que es indígena. Falta alguien que quiera contarla. Faltan las películas mexicanas que vean a los indígenas a la altura de los ojos. Pero para que suceda eso tendría que pasar, acaso, algo más complicado: que la propia sociedad mexicana vea a los indígenas a la altura de los ojos. ~

(Culiacán, Sinaloa, 1966) es crítico de cine desde hace más de 30 años. Es parte de la Escuela de Humanidades y Educación del Tec de Monterrey.