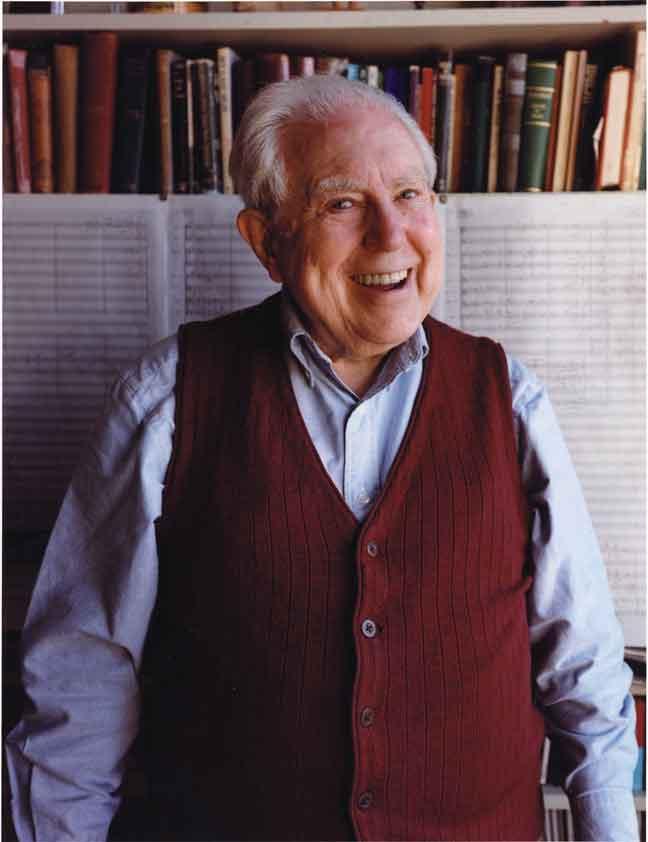

Quienes se acercan hoy al compositor estadounidense Elliott Carter se maravillan de que a su edad siga escribiendo febrilmente. En efecto, aún produce a una velocidad constante, y no miniaturas de ocasión, sino algunas de las páginas más ambiciosas de su carrera: para no ir más lejos, celebró su cumpleaños número cien, el pasado 11 de diciembre, con el estreno en Nueva York de la pieza para piano y orquesta Interventions.

Carter comenzó su carrera afiliado al neoclasicismo de su maestra Nadia Boulanger y a la inspiración nacionalista y populista típica del New Deal de Roosevelt. Conforme avanzaban los años cuarenta, sin embargo, fue mutando el rumbo en forma cada vez más drástica: su música desarrolló estructuras cada vez más irregulares y creció en originalidad y vitalidad conforme se fue volviendo más compleja. La nueva forma de escribir comenzó con las sonatas para piano (1945-1946) y para chelo (1948), y tomó plena forma en el primer cuarteto de cuerdas (1951): aunque la pieza incluye citas de compositores de su país (Ives y Nancarrow), el grueso de sus fuentes es más cercano a la tradición europea. Resulta significativo que la obra no se escribiera por encargo de ningún organismo o mecenas (la posición acomodada de la familia Carter lo permitía) y fuera además compuesta durante un retiro en el desierto: al cambio de estética se aliaba una característica voluntad de independencia.

Desde los cincuenta, sus composiciones han estado signadas por la flexibilidad métrica y sobre todo por el tratamiento de las líneas instrumentales como entidades aisladas y no sólo como parte del todo. La mera descripción de algunas piezas lo delata: un triple dúo, un doble concierto y la apabullante Sinfonía de tres orquestas (1976), en la que los tres grupos tocan de manera simultánea, pero bastante independiente. Dicha forma se había observado ya en el tercer cuarteto de cuerdas (Premio Pulitzer en 1973), donde el conjunto se divide en dos duetos que tocan cada uno por su cuenta, de manera que uno puede comenzar el tercer movimiento cuando el otro no ha acabado aún el segundo. Esa forma de llevar el contrapunto a sus últimas consecuencias y colocar las texturas sonoras en distintos estratos sobrepuestos produce una sensación de aislamiento ciertamente angustiante, como si Carter buscara, en un medio tan social como la música, resaltar sólo la incomunicación de la vida en comunidad; así, el Concierto para orquesta (1969), brillante exploración de las capacidades del conjunto sinfónico moderno, es también un retrato del ruido multitudinario urbano, en el que la multitud intensifica la soledad del individuo. No extraña que el autor haya dado siempre tanta importancia a la forma tradicional del concierto, donde se exhibe el papel del solista frente a la orquesta; sólo que, mientras que en el clasicismo y el romanticismo esto se presenta mediante una rica dialéctica, en Carter llega a manifestarse como abierta hostilidad.

Tras unas décadas en las que sus principales críticos veían una voluntad absurda de complicar la composición porque sí, la claridad que los mismos críticos hallan en sus obras más recientes no es más que otra cara de la concepción dramática y conflictiva de la música que tiene el neoyorquino. Una clave al respecto está en la brevísima ópera (o antiópera) What Next? (1997), que a simple vista es sólo un juego: la acción ocurre inmediatamente después de un accidente automovilístico en la carretera, cuando los seis ocupantes del auto estrellado, víctimas del estrés postraumático, hilan a duras penas sus recuerdos en busca de reconstruir los acontecimientos que los llevaron adonde están. No obstante su carácter aparentemente experimental, What Next? resume finamente la obsesión de Carter por los conjuntos fragmentarios; la única diferencia es que el resultado ya no es una tragedia desolada sino una farsa. De la misma manera, obras recientes como los conciertos para clarinete, violín u oboe resultan sin duda más líricos, y por momentos más resignados o hasta juguetones, como si el solista se cansara de pelear con la orquesta para dejarse corretear por ella o aceptar que no va a formar parte del conjunto y limitarse a reposar a su lado. El drama es el mismo, sólo que menos agresivo, doloroso y estridente.

En un siglo XX en que la expresión individual rompió en la música con casi todo intento de estética colectiva (y con buena parte de los nexos vitales con el público), la excepción se convirtió en la regla y la rareza se volvió común. Por ello es emblemático de la centuria que terminó Elliott Carter, excéntrico por decenas de motivos que entiende como pocos que el solitario entre la multitud es el mejor ejemplar del hombre moderno y expresa dicha soledad, en forma por igual inteligente y conmovedora, en algunas de las obras más brillantes de la centuria; un excéntrico que, para colmo de males, sigue vivo para recordarnos que, a su edad, es mucho más productivo que la mayoría de nosotros, admirable y odioso como todos los genios. ~