Uno de los aspectos más decepcionantes de la transición en México ha sido la actitud de los intelectuales. No me extraña. Leszek Kołakowski había alertado de la incomodidad que sienten con la democracia. No se trata del mejor ecosistema para esta extraña especie. Las sociedades débiles necesitan interlocutores que los representen frente a los poderosos. Y ese era justamente el papel que jugaban los intelectuales en México, tanto en la era de los caudillos como en la era de la revolución institucionalizada. Las sociedades en que los ciudadanos saben exigir, votar y promover sus intereses tienen menos necesidad de guías culturales que les señalen el buen camino. Además, en las sociedades iletradas, como era México, incluidos muchos de sus líderes, el escritor adquiere un aura mágica que le otorga una relevancia social enorme. Grave error. No solo porque el siglo XX nos ha enseñado a desconfiar del tino político de los escritores (Céline, Ezra Pound, Neruda, Alberti…), sino porque en la esencia misma del genio creativo se enmascaran unas turbulencias que dificultan casi ontológicamente la limpieza de su mirada. Una sociedad culta desconfía instintivamente de las posturas políticas de sus creadores. En México, por el contrario, se les aplaude acríticamente.

Una dificultad adicional es que en México la creación cultural –no solo la literaria– está hecha para las élites, para el grupito de supuestos entendidos. La cultura es una conspiración entre conjurados. No se busca al público, ignorante y vulgar. Se desconfía del mercado, del éxito, de la inteligibilidad, del pacto entre autor y lector. De ahí el arrebato por la becas, por tal o cual foro de la UNAM, por el premio X o por ser invitado de la fil. Migajas. Alpiste. Vacuos consuelos. Sin público y sin protagonismo social, el escritor en la era democrática suspira. Y entre suspiro y suspiro, sueña con el caudillo que resuelva todos nuestros males, que refunde la patria, que haga nacer un nuevo México. Si adicionalmente regresa los reflectores perdidos, pues qué más se puede pedir.

Para acabar de complicar el cuadro, en México se confunde al creador con el intelectual. Y no son lo mismo. Un intelectual es un personaje difícil de clasificar. No es un artista ni un pensador, forzosamente; es alguien que opina sobre los asuntos públicos y tiene en la inasible y etérea percepción de la gente una suerte de preeminencia moral, no tanto por el valor objetivo de sus opiniones como por el prestigio de la persona que las emite. Es decir, no todos los grandes artistas son intelectuales ni viceversa. La obra, o la apariencia de una obra, es la patente de corso para hablar en público con autoridad de los asuntos de la polis. Aunque solo se digan majaderías y banalidades.

En los regímenes totalitarios, los intelectuales están condenados inevitablemente a ser acólitos o disidentes, palafreneros o marginales: Gorki o Bulgákov; Fernández Retamar o Cabrera Infante. En los regímenes democráticos, la variedad de posiciones del intelectual y su relación con el poder es amplia. Pero podemos, como un ejercicio artificial de síntesis, agruparlas en tres modelos, tomados de Francia, cuna de la intelectualidad moderna desde que Émile Zola publicara en el periódico L’Aurore el artículo “J’Accuse…!” en defensa del oficial Dreyfus, injustamente condenado por el ejército como chivo expiatorio de la derrota ante Prusia y merced a un nada velado antisemitismo. (Por cierto, en ese debate, nadie, o casi nadie, dudaba de la inocencia de Dreyfus, sino de la preeminencia de la razón de Estado contra la suerte de uno de sus miembros, debate que cruzará trágicamente todo el siglo XX.)

Estos tres modelos son el de André Malraux, el de Albert Camus y el de Jean-Paul Sartre. El autor de La esperanza y La condición humana, después de una activa militancia comunista y anticolonial, y de una heroica actividad como voluntario en defensa de la República española y como resistente ante la ocupación nazi de su país, decidió que su papel era integrarse al gobierno del general Charles de Gaulle y desde el Ministerio de Cultura diseñar las políticas de Francia sobre los temas culturales, diseño que en muchos sentidos sigue hasta nuestros días. Malraux o el intelectual orgánico, por utilizar las categorías de Gramsci. Jean-Paul Sartre, quizá como han especulado no pocos de sus biógrafos, por lavar su mala conciencia relativamente pasiva ante la ocupación alemana, se volvió tras la Segunda Guerra Mundial el dedo flamígero de la iv República, desde el postulado de una ideología totalitaria. La actitud de Sartre ante los campos de concentración de la Unión Soviética pareciera confirmar las tesis de Julien Benda sobre la “traición de los clérigos”. Sartre dijo que no podía condenar los crímenes de Stalin para no decepcionar a los obreros franceses, que por otra parte cada año vivían mejor y votaban más a la derecha. Albert Camus, por el contrario, siempre fue celoso de su autonomía crítica; nunca comulgó con ruedas de molino y defendió el espacio del intelectual como independiente del poder y de los poderosos. Hijo de una pobrísima familia pied noir, huérfano de padre desde niño, educado por una severísima abuela materna que suplía las deficiencias

de una madre analfabeta y explotada como sirvienta de sol a sol, Camus representa el triunfo de la educación pública francesa, que lo becó sistemáticamente, y de la libertad individual frente a las “aristocracias” intelectuales de la Francia de entreguerras y posteriores. Malraux, el integrado; Sartre, el apocalípti-

co, y Camus, el independiente, representan los tres modelos del intelectual en democracia.

¿Dónde situar a México? Solemos agrupar bajo la palabra “Revolución” una suma de movimientos sociales contrapuestos. Una cosa fue el encabezado por Francisco I. Madero contra la dictadura de Porfirio Díaz, que triunfa de una manera rápida y relativamente incruenta, y otra muy distinta los sucesivos alzamientos contra Victoriano Huerta y su intento, a través de un golpe de Estado y el asesinato de Madero, de reconstruir el régimen porfirista. La rebelión contra Huerta de Venustiano Carranza, uno de los pocos cargos electos que no se plegó al gobierno usurpador, más que congregar en torno suyo un movimiento unificado, facilitó, a lo largo y ancho del territorio nacional, distintas insurgencias armadas. Tras el triunfo de esta segunda ola revolucionaria y el fracaso de la Convención de Aguascalientes, caótico intento de unir las facciones revolucionarias en un objetivo común, México vivió una guerra civil intermitente durante más de veinte años. Entre 1914 y 1934 se sucedieron gobiernos de signos diversos, según qué facción triunfaba. Alzamientos y pronunciamientos militares, magnicidios, asesinatos a traición de los principales líderes, juicios sumarísimos amañados, crímenes de Estado y el Estado en manos de criminales. A esa secuencia, la historia oficial la ha llamado “Revolución” y, en el colmo de los despropósitos, reúne las osamentas de víctimas y victimarios bajo la cúpula vacía del Monumento de la Revolución. El tipo de gobierno que se constituye en estos primeros años revolucionarios es autoritario, militarista y sin espacio para el disenso intelectual. Los críticos vivían en el exilio o en las mazmorras.

No tan curiosamente, casi todos aquellos que vivieron de primera mano la experiencia revolucionaria (que no sus publicistas y mitógrafos de generaciones posteriores) acabaron siendo críticos feroces del derroche de vidas y recursos que significó. ¿Existe una definición más emblemática de la barbarie revolucionaria que el pasaje “La fiesta de las balas” de Martín Luis Guzmán? ¿Algún historiador ha explicado mejor la pulsión dictatorial que se amagaba tras la mente ágil y el genio estratégico de Álvaro Obregón que Martín Luis Guzmán retrata en La sombra del caudillo? ¿Qué decir de la corrupción y el saqueo carrancista que permea toda La tormenta, de Vasconcelos? ¿O la furia incontrolada de la bola a la que se suma Demetrio Macías, protagonista de Los de abajo?

A lo largo del siglo XX, el régimen mexicano pasó de una suerte de totalitarismo en la era más aguda del caudillaje revolucionario a un autoritarismo cada vez más laxo en la era del PRI. En ese sentido, puede decirse que tuvimos intelectuales acólitos del régimen e intelectuales críticos, pero pocos disidentes, salvo el abierto desafío de José Vasconcelos en 1929. Esta evolución se puede seguir nítidamente con la generación de los Contemporáneos: sufrieron la furia de la Revolución en su infancia (a Novo incluso los villistas le asesinan al padre), apoyaron a Vasconcelos en su campaña electoral, y su estética cosmopolita e inclinaciones intelectuales los situaban en las antípodas de las toleradas y patrocinadas desde Palacio Nacional. Y sin embargo, todos acabaron de una forma o de otra integrados al régimen: Salvador Novo fue director

de Bellas Artes; Jaime Torres Bodet, secretario de Educación Pública y representante de México ante la unesco, y José Gorostiza, subsecretario de Relaciones Exteriores. Incluso el lúcido Jorge Cuesta, cuya inteligencia sirvió para frenar el engendro de Narciso Bassols de la educación socialista, fue un funcionario público como profesor de la Escuela Nacional Preparatoria. Los verdaderos disidentes al régimen revolucionario fueron campesinos pobres del Bajío y el Noroeste que encabezaron el movimiento de la Cristiada y cuyo destino ha sido borrado de la historia oficial, pese a ser el movimiento armado más numeroso del siglo XX mexicano.

Con Calles en lo político y con Cárdenas en lo social, el régimen se transformó, construyó instituciones y lentamente derivó en un sistema autoritario de partido hegemónico y presidencia todopoderosa, pero limitada a un sexenio. Así, cada seis años la renovación del rito de la sucesión presidencial permitía el acceso al poder a un grupo distinto del arco amplísimo de la “familia revolucionaria”. Es a partir de los años cuarenta que empieza una senda virtuosa en términos de desarrollo humano, de progreso económico y de estabilidad. Todo esto, claro, siempre y cuando no se cuestionara el mando vertical del poder, con el presidente en la cúpula, y la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional, en realidad un apéndice del gobierno, una suerte de secretaría de Estado encargada del simulacro electoral y del reparto de prebendas de manera disciplinada.

Los intelectuales, en ese universo, deciden colaborar con el sistema, y este, con una perspicacia extraordinaria que explica en buena medida su longevidad, los incorpora sin exigirles una obediencia ciega. Así, sirven de floreros a la imagen del partido en el poder y con sus críticas, acotadas, puntuales, mesuradas, lo legitiman en sus falsas credenciales democráticas. Solo los muy radicales o los muy honestos deciden enfrentar al sistema, y pagan con la cárcel o la marginalidad la osadía. México se llenó de pequeños Malraux. La nómina de los intelectuales que participaron del servicio exterior mexicano es deslumbrante: de Alfonso Reyes a Carlos Pellicer, de Octavio Paz a Carlos Fuentes, de Fernando Benítez a Homero Aridjis, todos contribuyeron con su labor a sustentar la lógica del sistema.

Este modelo no fue terso ni estable. Enfrentó resistencias y oposiciones. Su primera crisis seria se da con la expulsión de Arnaldo Orfila de la dirección del Fondo de Cultura Económica. Este brillante editor argentino, radicado en México desde los años treinta, fue represaliado por el gobierno de Díaz Ordaz por publicar un estudio sociológico de Oscar Lewis, Los hijos de Sánchez, sobre la pobreza urbana en México, desmentido inobjetable del discurso triunfalista oficial. Orfila, en lugar de amedrentarse y pese a la amenaza de expulsión que se cernía sobre su persona, decidió responder a este arrebato autoritario con la fundación de una editorial independiente, hecha además con la compra pública de acciones. Así nace Siglo XXI. El siguiente desafío que enfrenta el régimen es ya definitivo. Me refiero, claro, al 68.

Para aquellos intelectuales que habían vivido la Revolución, el 68, incluido su trágico desenlace el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, no fue más que un justo escarmiento a los jóvenes díscolos. Así pensaba, en un lado del espectro ideológico, Salvador Novo, o en el otro extremo, Martín Luis Guzmán. Y los intelectuales que pertenecían directamente a las estructuras del régimen, empezando por el secretario de Educación Pública, Agustín Yáñez, se mantuvieron incólumes. Por ello fue tan significativa y valiente la renuncia de Octavio Paz a la Embajada de México en la India, porque era congruente con su visión del movimiento estudiantil en su faceta festiva y libertaria que activó sus músculos y reflejos de poeta surrealista. Y, sobre todo, por su absoluta excepcionalidad. Esto explica por qué su libro Postdata, un análisis del 68 y sus consecuencias en el que estudia hechos históricos concretísimos dentro de una lógica metahistórica de la política nacional, continuando las reflexiones sobre el ser del mexicano que había capturado poéticamente en El laberinto de la soledad, tuvo un éxito inédito en la historia editorial de México. Publicado además en la editorial de Orfila, la primera edición es del temprano febrero de 1969. Paz, que no regresa a México hasta la salida de Díaz Ordaz del poder, se volverá un referente básico para las nuevas generaciones de jóvenes universitarios e intelectuales contra el monopolio del poder. Un comité de ellos, incluso, se ofrece a recogerlo en el aeropuerto en su regreso a México. Su idea era invitarlo a encabezar un partido político de izquierda y de radical oposición al régimen, pero Paz los rechaza porque intuye ya que su lugar estaba en ejercer la crítica al sistema desde la libertad creativa. Es en ese momento que nace nuestro Camus.

Este es, además, el origen de la revista Plural. No es aquí el espacio para contar su historia, pero no puede desdeñarse su importancia en el desarrollo de nuestra democracia. Plural nace de la invitación que Julio Scherer, director de Excélsior, uno de los pocos medios periodísticos que ejercían la crítica al sistema, le formulara en el año 1971. La idea original de Scherer era que fuera una revista semanal de carácter político y cultural, pero Paz prefirió una revista literaria e intelectual de periodicidad mensual. Desde las páginas de Plural se ejerció la crítica más lúcida del sistema político, con textos y autores que empezaron en esa publicación y que hoy forman parte del canon de la literatura mexicana, como Gabriel Zaid o Alejandro Rossi. Plural representaba un paradigma distinto desde su título: en el país del partido único y del “sí, señor presidente”, un espacio donde se daban cita voces distintas, divergentes, plurales.

Si bien la reacción de Paz fue la de un integrado que se vuelve independiente, el 68 generó otras dos reacciones. Por un lado, la de los jóvenes críticos con el sistema, que desde las páginas de México en la Cultura, de Fernando Benítez, intentaban llevar la explosión cultural sin precedentes de esa década en México a la crítica política, de la que formaban parte José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis y Elena Poniatowska. Y en el 68 mantuvieron la misma actitud, pero sin formar parte activa del movimiento. La otra postura es la de los escritores que participaron junto a los jóvenes directamente en las manifestaciones y mítines callejeros que cimbrarían México en ese verano-otoño de la inconformidad. El más emblemático, pero no el único, José Revueltas. Nuestro Jean-Paul Sartre, con la ventaja de una honestidad a prueba de fuego que pagaría con años de prisión en Lecumberri. Parafraseando las razones por las que De Gaulle nunca ordenó detener a Sartre, podemos decir que en México sí se encarcela a Voltaire.

Paradójicamente, muchos de los más férreos críticos de la respuesta brutal del régimen en el 68 decidieron no solo otorgarle el beneficio de la duda al sucesor de Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, sino que escogieron participar de nuevo en el sistema. Haciendo uso de una calculada demagogia, Echeverría decidió que el régimen debía integrar a sus críticos. Y ellos apostaron a modificarlo desde dentro. En realidad lo que se consiguió fue perpetuar artificialmente varios sexenios más el modelo autoritario. Por no hablar de la destrucción de la economía nacional bajo la lógica de un Estado dispensador de todas las gracias y concesiones. Ahí empieza a gestarse el descrédito, mayúsculo, de una parte de la intelectualidad mexicana, que no solo participó activamente del echeverriato, sino que nunca ha tenido la valentía de ejercer la autocrítica.

A estos dos polos, el de la revista Plural, suma de subjetividades críticas contra el sistema, y el de los nuevos intelectuales integrados bajo el influjo del demagógico discurso oficial, hay que añadir por último un tercer e importante grupo: Los que optan por la ruptura violenta y se “van al monte”. Es el sexenio de las guerrillas, conformadas no por obreros y campesinos pobres, sino por universitarios que han decidido responder a la brutalidad del régimen en sus mismos términos, y el resultado es una nueva espiral de violencia. La mayoría de los medios, por censura y autocensura, no atendió estos dramáticos sucesos, con la excepción de Excélsior, y en general se calificaron las acciones subversivas como actos de la delincuencia común, legitimando tácitamente la ilegal respuesta del régimen. Así, Echeverría podía acoger a los exiliados sudamericanos, muchos de ellos guerrilleros, darles facilidad de residencia y papeles para trabajar, actitud que lo honra, mientras masacraba en cárceles clandestinas y con acciones de grupos paramilitares a sus propios guerrilleros, actitud que lo condena por siempre.

Este sexenio del despropósito y la mentira institucionalizada terminó, como no podía ser de otra forma, de una manera lamentable. Primero, y más grave, con la designación del secretario de Hacienda, responsable del desastre financiero, como el candidato a la presidencia. Para ese entonces, la institución del tapado y el dedazo era ya tan burda que José López Portillo fue candidato único a la presidencia. El PAN decidió no competir, harto de la pantomima electoral y del recurrente fraude, y la izquierda de oposición era ilegal. No así los grupúsculos del Congreso que usufructuaban en su nombre el legado de la izquierda mexicana y que eran en realidad peones de brega del sistema –me refiero, claro, al Partido Popular Socialista de Lombardo Toledano y al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Así, el candidato del Partido Comunista, Valentín Campa Salazar, no pudo ser inscrito en las papeletas y, sin embargo, obtuvo casi un millón de votos. Ilegales pero legítimos.

El otro fin de fiesta dramático del echeverriato fue su caprichosa decisión de expulsar a Julio Scherer García de la dirección de Excélsior. La estrategia del gobierno desnuda su verdadera naturaleza. Un grupo de campesinos fue movilizado para invadir los terrenos que la cooperativa había comprado y en la que había invertido buena parte de las ganancias de sus trabajadores. La consigna era clara: los terrenos solo serían devueltos a sus legítimos propietarios, unos obreros, si estos votaban por la expulsión de Scherer. Además, en la asamblea de la ignominia se infiltraron personas ajenas a la cooperativa, no pocas de ellas armadas. La idea era acabar con el único medio nacional que criticaba las políticas públicas, sobre todo en las páginas editoriales. Pocas cosas molestaban más a Echeverría que la columna de Daniel Cosío Villegas y su preciso juicio semanal a la “manera personal” de gobernar de Echeverría. (Si volviéramos por un momento al símil francés, Cosío Villegas sería una suerte de Raymond Aron, el francotirador liberal a quien la historia ha legitimado en casi todas sus opiniones.)

Lo que no calcularon el régimen y sus esbirros fue que la sociedad mexicana estaba madura para responder a este golpe con nuevos medios independientes. Así, Julio Scherer y su equipo más próximo –Vicente Leñero, Miguel Ángel Granados Chapa…– decidieron fundar un semanario político, Proceso, que fue desde su primer número, en noviembre de 1976, y con el orgullo (y el peligro) de hacerlo todavía con el presidente Echeverría despachando en Los Pinos, el máximo flagelo de los presidentes en turno. Por otra parte, un grupo de periodistas encabezados por Manuel Becerra Acosta funda Unomásuno, cuyo formato, diseño y estructura es el banderazo de salida de la prensa moderna en México. De una escisión de este diario nacerá La Jornada. Paz y su grupo, que renunciaron a Plural en solidaridad con Julio Scherer, fundaron la revista Vuelta, cuyas páginas son indispensables para entender el lento consenso que concitó la idea central de su crítica al régimen: lo que México necesitaba era una democracia “sin adjetivos”, que, en palabras de su subdirector por veinte años, Enrique Krauze, se sintetizaba así: separación de poderes, prensa libre, verdadero sistema de partidos políticos, acotamiento del poder presidencial y alternancia en el poder.

En cualquier caso, tanto los que combatían al régimen desde las posturas democráticas y liberales como los que se oponían a él desde posturas revolucionarias, participaban del obvio consenso de estar contra el PRI. Incluso muchos de los miembros intelectuales integrados de una forma o de otra a la estructura del poder, como funcionarios, embajadores, asesores, se permitían el lujo de criticarlo. Esta aparente flexibilidad, que no solo no combatía a sus críticos sino que los alentaba, es lo que llevó a Vargas Llosa a calificar al régimen como la “dictadura perfecta”, porque se revestía de los atributos de una supuesta democracia para en el fondo ejercer el poder de una manera autoritaria.

Las cosas verdaderamente se complican con la democracia. No solo porque esta no vino por un partido de la izquierda, apoyado por la mayoría de los intelectuales del país, sino porque la realizó un burdo “aldeano”, un panista pragmático cuya única misión en la vida, sacar al PRI de Los Pinos, la cumplió cancelando al mismo tiempo su propio gobierno. Durante su mandato, y esto hay que decirlo sin vergüenza, con la imperdonable excepción de la campaña contra Monitor de José Gutiérrez Vivó, la libertad de expresión vivió en México un desarrollo exponencial que no había gozado el país desde el gobierno de Francisco I. Madero. En la prensa, en la radio y en la televisión, las voces pluralísimas que conforman la realidad mexicana se dieron cita. A veces en una Babel ensordecedora, otras haciendo la demostración de un bajísimo nivel, pero en todas aprendiendo a ejercer paso a paso la libertad y la crítica, dos herramientas indispensables de la democracia.

En una sociedad democrática las voces se fragmentan, los expertos se multiplican y los intelectuales con respuestas para lo humano y lo divino pierden peso. En México, en los últimos diez años, el proceso ha sido tan vertiginoso que hemos pasado de unos cuantos númenes tutelares a un coro enloquecido de voces dispersas. Sinceramente lo prefiero, incluidos los francotiradores con la mirilla desenfocada y los marginales por vocación. Hoy, de hecho, hay dos fuerzas en disputa en la opinión pública. Por un lado, los periodistas todólogos que el lunes arreglan el problema del agua, el martes ponen en su sitio al snte, el miércoles reconstruyen el papel de México en el mundo, el jueves saben cómo derrotar al narco, el viernes pontifican sobre las virtudes de algún amigo y el sábado recopilan disimuladamente una semana de intensa labor para el séptimo día, viendo que su semana estaba bien hecha, descansar. Y por el otro extremo, los expertos que pueden dedicar su vida entera a un único asunto, y siempre desde el inane punto de vista académico. En medio de ellos hay todavía la oportunidad de brindar a la sociedad buenas ideas para discutir. Ese es el rol del intelectual en un país democrático. Útil pero no insustituible; lejos del glamour de antaño, cuando el Escritor era el convidado de piedra obligado en el discurso del progreso.

El gobierno de Fox no hizo mucho más allá de esto, además de mantener la disciplina macroeconómica y promulgar la ley de la transparencia. Sin un plan estratégico para desmontar el sistema corporativista que había heredado, lleno de frivolidad, manipulado por las ambiciones de su entorno más reducido –dentro del que destaca notoriamente su vocera y después esposa, Marta Sahagún–, el gobierno de Fox acabó con un importantísimo descrédito entre los líderes de opinión. Curiosamente, este desprestigio no era generalizable al resto de la población, y así su mandato enfrentó la paradoja de un aceptable respaldo popular y un infinito desprecio en los grupos periodísticos, mediáticos e intelectuales. Esta atmósfera de superficialidad, de vulneración gestual del Estado laico y de improvisación, propició el imparable crecimiento en las encuestas del jefe de gobierno de la ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador. Decidido, infatigable y carismático, logró congregar en torno a su gobierno a buena parte de los intelectuales del país, que lo apoyaron en sus anhelos de alcanzar la presidencia. Y esto, que es perfectamente legítimo y hasta deseable en democracia, es decir que la gente tome partido público y exprese sus razones, se volvió dramático tras los hechos de la elección y la actitud del candidato derrotado.

Ciertamente, su personalísima manera de gobernar, el acatamiento a conveniencia de las leyes de la república y el aire a viejo priismo corporativista que impregnaban sus acciones de gobierno hacían vaticinar un sexenio desastroso de haber ganado; pero nadie, o casi nadie, supo anticipar la locura que lo poseería tras la derrota. El daño que le ha hecho a la democracia, a la alternativa de izquierda y a las instituciones de la república está aún por cuantificarse. Deslegitimó al ife, con el fraude del fraude, pese a ser el único garante con que cuentan las diversas oposiciones para llegar al poder, y destruyó ya la posibilidad de una candidatura de consenso en la izquierda que sea capaz de hacer las reformas que el país necesita y que perfectamente podría encabezar Marcelo Ebrard. Su presidencia legítima será una bufonada, pero le ha dado una plataforma para el 2012, año en que sus acciones nos volverán a llenar de perplejidad y de espanto.

En el plano intelectual, el daño es quizás irreparable. Bajo la lógica de Carl Schmitt del amigo-enemigo, la intolerancia se apoderó, desde 2006, de nuestros debates, separó a los amigos, enemistó a los medios. La esencia de esa intolerancia está en no creer que se puede estar en contra sin servir a otros intereses que a los propios principios. La esencia de esa intolerancia está en creer en la superioridad moral de la izquierda, no en la validez de los argumentos concretos. Se piensa en generalidades y consignas, no en hechos comprobables, resultado de la experiencia fáctica. Se anhela, no se razona. Se descalifica, no se dialoga.

■

Coda: Tras ordenar que recorten la buganvilia de la entrada porque roza su camioneta al pasar y descalzarse en la terraza de su estudio, nuestro intelectual ordena un tequila a la sirviente de inmaculado uniforme, a la que tutea y trata muy requetebién. A sus espaldas, el peso del mundo en volúmenes empastados. De frente, la bucólica alegría de su jardín. Un hondo suspiro surge de su pecho: qué injusto es México, solo AMLO puede salvarnos. ~

_________________________________________________

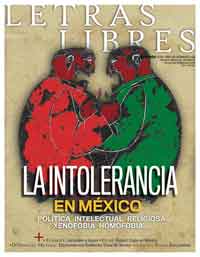

(Ilustración: LETRAS LIBRES / Fabricio Vanden Broeck)

(ciudad de México, 1969) ensayista.