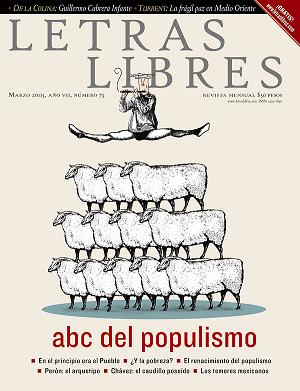

Como “neoliberal”, “populista” es hoy un término que nadie utiliza para sí. Más que descripción de una ideología se ha convertido en un término despectivo, en un insulto. Pero las cosas no fueron siempre así. En distintos momentos de la historia ha habido grupos que se consideraban a sí mismos “populistas” y lo pregonaban abiertamente. Para ellos ser populista era defender las causas del pueblo.

Ya en los tiempos de la república romana, durante los siglos II y I antes de la era cristiana, el partido de los populares, los “demagogos”, que representaban o afirmaban representar al pueblo, se oponía en el Senado a los Optimates, que defendían los intereses de la aristocracia o decían promover el bienestar de la sociedad en su conjunto.

En 1892, un grupo político que se denominaba a sí mismo “populista” fundó el Partido del Pueblo en los Estados Unidos. Después de una breve pero exitosa carrera electoral, la organización se fusionó con el Partido Democrático. No todas las posiciones que defendían esos populistas estadounidenses, sin embargo, serían reconocidas como propias por los populistas de nuestros días. Los miembros de ese grupo exigían el aumento del dinero en circulación a través de la acuñación libre de plata, la estatización de los ferrocarriles y la elección directa de los senadores.

Quizá la característica definitoria del populismo a lo largo de la historia y a lo ancho de la geografía es que quienes defienden doctrinas que pueden ser calificadas de populistas afirman siempre representar al pueblo. No les importa que en esta supuesta defensa de los intereses populares se violen las reglas del equilibrio fiscal, los derechos individuales o la sensatez política. Para los populistas, obedecer la voluntad del pueblo —o lo que se percibe como tal— es lo más importante.

El populismo puede ser de izquierda o de derecha. Benito Mussolini y Adolf Hitler, cada quien a su manera, fueron populistas. También Juan Domingo Perón, Luis Echeverría y José López Portillo, Alan García y Hugo Chávez. Lo son Jörg Haider, el líder de la ultraderecha austriaca, y el francés Jean-Marie Le Pen, con sus populistas políticas de rechazo a los inmigrantes. En el mismo caso se encuentra George W. Bush, cuyas acciones militares y reducciones de impuestos sin importar las consecuencias en el presupuesto de su país o en el derecho internacional son, en buena medida, populistas.

El surgimiento de Andrés Manuel López Obrador como un aspirante serio a la Presidencia de la República en México ha generado una nueva discusión en nuestro país respecto del populismo. La gente se pregunta no sólo cuáles son las posibilidades reales de que el jefe del Gobierno del Distrito Federal llegue a la Presidencia, sino qué tan populista es.

En realidad no hay forma de saber qué tan populista sería López Obrador, porque la experiencia nos dice que la retórica de un candidato no se traduce necesariamente en acciones concretas cuando llega al poder. Ni Echeverría ni López Portillo mostraron indicios claros sobre cuáles serían sus estrategias desde la Presidencia ni cuando eran miembros del gabinete, ni en sus campañas como candidatos. Luiz Inácio Lula da Silva ha sido bastante menos populista como presidente de lo que sugería su retórica de campaña en tres intentos por llegar al poder.

Los populismos han sido negativos en el largo plazo para los pueblos a los que supuestamente deberían favorecer. No es que sea incorrecto tomar medidas para favorecer a las mayorías; el problema es que estas políticas rara vez toman en cuenta la forma en que funciona la economía. Si las reglas del mercado se resisten a las órdenes de un gobernante populista, éste piensa que puede abolirlas, con lo que crea mayores males. Y si el derecho positivo o las garantías individuales impiden la aplicación de las políticas que supuestamente deberían beneficiar al pueblo, el gobernante populista simplemente los descarta.

Los populismos, de hecho, tienen una inconfesada deuda filosófica con el utilitarismo de Jeremy Bentham y John Stuart Mill. Esta teoría plantea que el bien social equivale a lograr el máximo bienestar para el máximo posible de personas. En la formulación extrema del utilitarismo, los derechos individuales no deben ser un obstáculo para el logro de este máximo bien común.

El utilitarismo ha sido cuestionado severamente por los proponentes de la deontología, la teoría que sostiene que hay ciertos principios éticos fundamentales que no pueden ser violados aun cuando esto beneficie a las mayorías. Para el utilitarismo, si el encarcelamiento o ejecución de los miembros de una raza o grupo social, por ejemplo los judíos en la Alemania de las décadas de 1930 y 1940, lleva al mayor beneficio de la colectividad, entonces esas acciones están éticamente justificadas. Para los defensores de la deontología, el encarcelamiento y la ejecución de inocentes son injustos simplemente porque violan los derechos de alguien, independientemente de si la medida promueve un mayor bienestar de la mayoría. El comunismo, que se sustenta sobre una ética utilitaria, acepta la confiscación de los bienes de los ricos si el reparto de esos bienes contribuye al bienestar de la mayoría. La deontología sostiene, en cambio, que los derechos de propiedad no pueden ser violados aun cuando se beneficie a la colectividad.

El populismo en México tiene raíces muy profundas. En buena medida es producto de los centenarios contrastes sociales y económicos del país. El discurso más común de los políticos que buscan el poder en México se ha centrado desde el inicio de la república en la búsqueda de una mejor distribución de la riqueza. Es verdad que algunos políticos simplemente han abandonado estas promesas al llegar al poder ante la tentación de enriquecerse. Pero los gobernantes que más daño le han hecho al país no son ellos, sino los que han tratado de lograr una mejor distribución de la riqueza a través de políticas supuestamente destinadas a favorecer al pueblo, pero que al final han tenido costos enormes en la economía nacional y han empobrecido a quienes menos tienen.

Desde el triunfo de la Revolución, todos los gobiernos mexicanos han justificado sus acciones con el argumento de que están combatiendo la pobreza y la desigualdad. El resultado de la lucha contra la pobreza, sin embargo, ha sido magro o más bien inexistente. La mitad de la población mexicana vive en la pobreza y un 21% en la miseria. La distribución de la riqueza en nuestro país sigue siendo una de las peores del mundo. Las políticas populistas que en su momento pretendieron cambiar esta situación no sólo no le hicieron mella a estos problemas sino que generaron otros, como una deuda pública inmensa que hasta la fecha sigue siendo un pesado lastre para la economía.

El periodo más claramente populista de la historia contemporánea de México lo representan los sexenios de Luis Echeverría (1970-1976) y José López Portillo (1976-1982). En ellos el gobierno arrojó por la borda todos los equilibrios financieros que se mantuvieron en la etapa del desarrollo estabilizador, comprendido entre 1952 y 1970. Echeverría y López Portillo consideraban que un amplio déficit de presupuesto o una inflación elevada eran males relativamente pequeños ante la magnitud del reto de aplicar políticas que aceleraran el desarrollo y crearan empleos.

Con una estrategia de fuerte aumento del gasto público, el crecimiento de la economía mexicana, efectivamente, se aceleró en los doce años del populismo. Por primera vez en la historia, se registró una expansión promedio de la economía de 7% al año. Se crearon más empleos que nunca y la escasez de mano de obra produjo un aumento real en el nivel de los salarios. Para muchos políticos éste fue el periodo más brillante de la Revolución Mexicana. Con mucha frecuencia se presentan gráficas y estadísticas que muestran el desarrollo de la economía en ese entonces y el estancamiento registrado cuando entraron al poder los “neoliberales”, empezando por el gobierno de Miguel de la Madrid, que empezó en diciembre de 1982. Con esto se pretende demostrar que el populismo no fue tan malo como el neoliberalismo.

La verdad es que los frutos del populismo no fueron tan positivos. El crecimiento del 7% anual fue apenas superior al de 6% que se registró durante la mayor parte del desarrollo estabilizador, pero con un costo mucho mayor por los desequilibrios financieros. El gobierno de López Portillo, por otra parte, contó con una gran bonanza de ingresos petroleros que le dieron recursos antes impensados. Bien usada, esa riqueza petrolera pudo haber sido el sustento de un periodo de sostenida prosperidad. En lugar de eso se convirtió en la puerta de entrada a la década perdida de los ochenta.

Durante los gobiernos de Echeverría y López Portillo el déficit de presupuesto, que se había mantenido a niveles inferiores al 3% del producto interno bruto entre 1954 y 1970, se disparó y alcanzó un récord de 16% al finalizar el sexenio de López Portillo. Este faltante se financió con deuda pública, principalmente externa, y con impresión de dinero, lo cual generó una creciente inflación.

La primera señal de que México no podía continuar en ese sendero la dio la devaluación del peso de 1976, que resultó traumática porque se registró después de 22 años de paridad cambiaria y provocó una dramática desaceleración de la economía. El aumento espectacular de los ingresos petroleros a partir de 1978 dio un respiro a la economía, pero generó un incremento todavía mayor en el gasto público. Cuando el peso se devaluó nuevamente en febrero de 1982, ya los desequilibrios eran demasiado acentuados. Lo que en un principio se vio como un problema de caja se convirtió en una prolongada crisis económica.

Una sucesión de gobiernos preocupados por equilibrar las finanzas públicas y por hacer reformas de mercado parecieron sepultar el populismo en la vida política nacional a partir de 1983. Pero éste nunca estuvo muy lejos de la superficie. Cada recorte al gasto público, cada privatización, cada reforma era combatida por grupos que abierta o subrepticiamente defendían posiciones populistas. Mientras los presidentes tuvieron el control del Congreso y del sistema político pudieron aplicar las reformas que querían. Pero cuando las mayorías absolutas desaparecieron, a partir de septiembre de 1997, las reformas se estancaron.

El temor de que de la actual parálisis política México pase a un renacimiento del populismo ha sido alimentado por la creciente popularidad de Andrés Manuel López Obrador. López Obrador parece tener todas las características del populista latinoamericano tradicional. Surgido de las filas del PRI, se unió al Frente Democrático Nacional de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 y al PRD en 1989. Cuando perdió las elecciones al gobierno de Tabasco en 1994, bloqueó pozos petroleros como forma de presión al gobierno y organizó una marcha de protesta a la Ciudad de México. En sus discursos afirma constantemente que los gobiernos mexicanos de los últimos años han subsidiado a los ricos y castigado a los pobres. Propone un retorno a los subsidios universales. Cuestiona las soluciones de mercado y está rodeado por activistas políticos que defienden las viejas fórmulas populistas a los tradicionales problemas de la pobreza y la desigualdad.

Los gobernantes de izquierda en el mundo, sin embargo, ya no necesariamente aplican estrategias populistas. Las reformas de mercado que se aplicaron en España en los años ochenta fueron impulsadas por un socialista, Felipe González. En Chile, el también socialista Ricardo Lagos ha mantenido un cuidadoso equilibrio de presupuesto; cuando le preguntan por qué no tiene déficit fiscal, él responde: “Que no me digan que un presupuesto equilibrado es una posición de derecha o de izquierda: un presupuesto equilibrado es una exigencia de una economía bien administrada.” Incluso Lula en Brasil ha sorprendido a propios y extraños al mantener políticas económicas de mercado y un equilibrio fiscal.

La experiencia del gobierno de Hugo Chávez en Venezuela ha creado temores de que en México se pudiera vivir una situación similar. Pero las condiciones realmente son distintas. Para empezar, Chávez pudo aprovechar el deterioro del sistema político tradicional en su país para construir un control no sólo del ejecutivo sino del poder legislativo. En México, si no se registra un golpe de Estado, eso sería imposible. Por otra parte, el petróleo aísla de alguna manera a la economía venezolana de las consecuencias de las políticas populistas. Si los precios del petróleo suben, la economía venezolana crece independientemente de los errores de política gubernamental. México tiene una economía mucho más diversificada. Le afectan más las reacciones de los mercados internacionales. Un retorno al populismo que ahuyente de verdad a los capitales nacionales y extranjeros, provocaría un verdadero desastre en la economía mexicana.

¿Qué tipo de presidente sería López Obrador? ¿Sería en verdad un populista de la vieja escuela? La verdad es que su gobierno de la ciudad de México no ha sido tan populista como se habría podido creer. López Obrador ciertamente no ha gobernado de espaldas a la iniciativa privada. Por el contrario, los constructores estarían dispuestos a levantarle un monumento y sin duda a financiarle su campaña presidencial. Carlos Slim participó en el proyecto de rescate del Centro Histórico de la Ciudad de México y los más importantes empresarios del país son invitados de honor en sus inauguraciones de obras públicas.

Mucho se señala el programa de apoyo a los ancianos como prueba del populismo de López Obrador. Pero este esquema recuerda más bien el “impuesto negativo” del neoliberal Milton Friedman. Los viejos priístas habrían creado un instituto burocrático que administrara los apoyos a los viejos y los costos se habrían disparado hasta volverse insostenibles. López Obrador optó por entregar el dinero directamente a los beneficiarios, como lo recomienda Friedman.

No hay ninguna razón para pensar que el populismo ha desaparecido para siempre de la faz de nuestro país. Hay gente que rodea a López Obrador, como Martí Batres o Pablo Gómez, que muestran tendencias claramente populistas. Éste era el caso también de René Bejarano. La experiencia nos demuestra, sin embargo, que salvo casos especiales el ejercicio de la responsabilidad de gobernar obliga a la moderación.

¿Sería López Obrador un Hugo Chávez o un Felipe González? ¿Un populista o un socialdemócrata moderno? En realidad nadie puede saberlo a ciencia cierta. Pero hay razones para pensar que las circunstancias políticas y económicas mexicanas permitirían el retorno a un populismo sin contrapesos, como el de Echeverría y López Portillo o el que hoy encabeza Chávez en Venezuela. –

(ciudad de México, 1953) es periodista de prensa, radio y televisión.