Hay personajes de poder que por decisión propia han quedado desdibujados o envueltos entre las sombras de sus propios entresijos. Hace un par de años me topé con la figura de don Mariano Escandón y Llera (1745-1814), tercer conde de Sierra Gorda, y me sedujo enormemente la personalidad de un criollo a cabalidad y, sobre todo, su transitoria visión del poder: entre la lealtad y el enfado, la contingencia y la insurgencia. Esta figura acabó pareciéndome un destello que iluminaba un aspecto ignorado, especular –y muy humano– del complejo proceso de la lucha por la independencia. O, al menos, me permitió recobrar el perfil social de uno de sus personajes más insospechados y aparentemente paradójicos que, insisto, había permanecido entre telones de motu proprio. Aún más seductora aparecía su figura, como un personaje gozne, situado entre la crisis de la monarquía y la irrupción de la insurgencia, o cuando el sentido del discurso oficial ya mostraba sus inevitables fisuras y contradicciones.*

Canónigo y finalmente arcediano en la catedral de Morelia (antigua Valladolid), Escandón fue de todos respetado como persona moral y de poder, pero también se vio envuelto en un lance controversial y que puso su estatus y honorabilidad en jaque, durante los últimos años de su vida: el levantamiento de la pena de excomunión al cura Miguel Hidalgo. En realidad, su autoridad estaba en relación directa a su desempeño como cerebro financiero de la diócesis y justo se vio confrontado en momentos de crisis por las presiones de la Corona, de cara a los impuestos y a los préstamos forzosos. El respeto granjeado por su persona también era consecuencia de una imagen construida y cuidada: sin ganas de figurar entre los arrebatos del tiempo, se hizo, en el ámbito privado, de un estilo de vida munificente pero sin olvidar a los desvalidos, impresionando intencionalmente a todas las clases sociales.

Nacido en Santiago de Querétaro en 1745, era heredero de un capital social en activo por méritos de familia y de peso en la región, en tanto hijo de uno de los hombres más poderosos y temibles de la Nueva España, el conquistador de origen montañés José Escandón y la Helguera, conde de Sierra Gorda. Un militar “pacificador” que durante cincuenta y cuatro años, por iniciativa propia, había extendido los territorios del virreinato y sometido a los grupos indígenas más resistentes e indómitos de la sierra queretana-hidalguense y del noreste septentrional o “seno mexicano”. Mariano era el segundo vástago en la línea de sucesión y así en 1759 fue enviado a la ciudad de México al Colegio de San Ildefonso para emprender la carrera eclesiástica: se graduó tres veces de bachiller en la Real y Pontificia Universidad en filosofía, cánones y derecho civil. Luego recibió el presbiterado de manos del arzobispo Lorenzana y, cuando comenzaba su carrera como catedrático, la muerte de su padre en 1770 lo obligó a restituirse a Querétaro para ponerse al frente de los negocios familiares. Más aún porque pesaba sobre la figura del primer conde un juicio de residencia, que afectaba la reputación y el porvenir de sus descendientes –suspendidos para ocupar puestos públicos–, y que no se resolvió favorablemente sino entre 1773 y 1774.

Gerente, canónigo y caballero

Este último año ingresó a la catedral de Valladolid y tres años después quedó nombrado “juez hacedor de las rentas decimales”, empleo que desempeñó hasta su muerte. Esta designación estratégica y de confianza, que ponía en sus manos la economía de la diócesis, se hizo en razón de sus estudios, su carácter disciplinado y sus amplias cualidades morales. El argumento para darle colocación en su silla honorífica de coro no era menos singular y distinguido, dados los tiempos que corrían o por invocarse el medieval derecho de sangre: “canónigo de gracia por conquista”.

Puesto en esta carrera por rehabilitar la buena fama de su casa nobiliaria, Mariano se sintió poseedor de la trayectoria necesaria para solicitar la cruz supernumeraria de la Real y Distinguida Orden de Carlos III a finales de 1788, bajo la advocación de la Inmaculada Concepción. Entonces se levantó una información de sus méritos y servicios, anexando la opinión ponderada del obispo Antonio de San Miguel. El prelado, en su oficio dirigido al rey, dejaba en claro que además del reconocido prestigio familiar “por conquista”, al pretendiente lo acreditaba su notable labor al frente del ramo de las rentas diocesanas. No se olvide que se trataba de posiciones administrativas desde las cuales la Corona obtenía jugosos dividendos y en la forma estaba el fondo: por medio de esta gracia, para vestir el hábito de caballero, se dejaba sentir el metadiscurso del caso, ya que en la persona del canónigo Escandón quedaría reconocido el enorme peso económico, tan estratégico en aquellos tiempos, de toda aquella corporación diocesana y su enorme territorio administrado. Más allá de condecorar y premiar los servicios a la Corona, la orden caballeresca se había instituido como una forma de ejercer mayor control desde la metrópoli: tanto para que nobleza y funcionarios representaran debidamente las nuevas políticas de Carlos III y, en el caso de los eclesiásticos, los intereses de su Real Patronato. Ya que sus miembros, vistos realmente como agentes reales, juraban solemnemente “no emplearse directa o indirectamente contra la persona del rey, su casa y sus estados; servir a su majestad bien y fielmente en cuanto fuera su voluntad destinarlo y reconocerle como único jefe y soberano”.

A la fundación de beatas terciarias de Valladolid, que tomó a su cargo, canalizó el grueso de su fortuna, hasta hacerles construir claustro e iglesia desde sus cimientos. En su retablo colocó una Virgen apocalíptica del Carmen como nueva devoción, para que las internas, rezando a diario, mitigasen los estragos de la Revolución francesa y así se aplacara, desde América, a los enemigos de la religión. Como caballero de Carlos III, también apoyó la apertura de los monasterios que la marquesa de Selva Nevada abría en Querétaro, en la villa de San Miguel y Valladolid. Valga decir que la razón principal que empujaba a la marquesa para levantar sus monasterios, pagando cuantiosas sumas en procuradores y arquitectos (fortuna de pulque), era todavía de ánimo profético; es decir, en la restauración de la milenaria obra del Carmelo, que recientemente se veía conculcada y abolida por la guillotina del terror: “Viniéndome a la memoria, con mucha vehemencia, las actuales revoluciones de Francia, se renovaron todos mis deseos anteriores, con las funestas noticias de haber acabado con todos los monasterios, particularmente los nuestros, y haber dado muerte a las religiosas.” En efecto, la ejecución en el cadalso de las carmelitas de Compiègne en 1792, por el delito de mantenerse viviendo clandestinamente en comunidad, estremeció los sentimientos de esta remota mujer novohispana. En su memorial al rey no dejó de recordar que si en “la desgraciada Europa” se vivía “una escena de horror y catástrofe, toda sangre”, era forzoso que en la “distante América”, para mayor “gloria y consuelo” del rey católico, se le restituyera a la Iglesia cada uno de aquellos rebaños sacrificados. La agenda criollista en aras de la regeneración de una cristiandad amenazada, que venía desde la crónica franciscana de la evangelización y que se reavivó con el guadalupanismo del siglo XVII, aún se mantenía vigorosa al final del Siglo de las Luces, patente en las representaciones de esta mujer de la nobleza, que no se desistía ante las negativas reales para fundar comunidades contemplativas. Si la marquesa con sus caudales fue el último adalid de la restauración del trono, don Mariano, su amigo, hacía lo propio en aras del patriotismo de aquella causa, que ponía a ambos en pie de guerra, con sus caudales y devociones, para destierro de las ideas de los filósofos.

Excéntrico, jurista y financiero

A la muerte de su hermano Manuel en 1800, nuestro personaje se querelló con sus restantes consanguíneos para heredar el título paterno y sus honores, preeminencias, fueros, inmunidades y prerrogativas. Así logró que ellos se desistieran durante el proceso, aunque se reservaron, a la postre, el vínculo de la sucesión. Don Mariano fue en realidad el tercer y penúltimo conde de Sierra Gorda en derecho de sangre, y en este lance demostró cuánto era el alcance y la eficiencia de sus apoderados en la corte, sobre todo porque el fiscal del Consejo de Indias había dictaminado en su contra, argumentando “que no era compatible el título nobiliario con el estado clerical del solicitante”.

En 1794 el obispo fray Antonio de San Miguel hacía un reporte ante la metrópoli de las virtudes y debilidades de cada uno de los miembros de su cabildo. Tal fue la opinión que correspondía al licenciado Escandón: “Americano, profesor de derecho, de brillantes luces, juez hacedor durante 18 años; de genio laborioso activo y a cuyo empleo deben las rentas de esta Santa Iglesia el incremento que hoy tienen.” Por su parte, el intendente de Michoacán añadía que era “muy limosnero, pues invierte todas sus rentas en un beaterio, con mucha utilidad de las que en él voluntariamente se recogen y de la enseñanza de niñas”. Además, todos sabían que como jurista tomó a su mando la reforma del Real Colegio de San Nicolás, usando el legado que, como albacea, le confiara doña Francisca Villegas para abrir las nuevas cátedras y dotar al personal docente. Una semana antes de morir recordó a sus albaceas que dieran seguimiento a la dotación de aquel plantel “que yo he amado tanto”. El brillo del rectorado de don Miguel Hidalgo se debe, en buena medida, a este padrino previsor que puso las condiciones financieras y académicas para el florecimiento del plantel.

Este aristócrata se hizo respetar por la agencia de sus títulos, sus donaciones y su peculiar estilo de vida y de esta suerte se construyó un enorme palacio de gusto afrancesado sobre la calle real, a solo dos cuadras de la iglesia catedral. Puso sus armas nobiliarias en el frontispicio y así, como hito urbano, era un sitio que rivalizaba en vista y esplendor con el palacio episcopal. El poder y el lujo estaban patentes en sus objetos suntuarios, en una nutrida galería de pinturas y esculturas, sin competidores en la ciudad, y en las especies naturales de su jardín interior. La librería era sumamente representativa de sus ascendientes montañeses y queretanos, de sus devociones de tradición jesuítica, pero también de las figuras episcopales de Juan de Palafox, Antonio de Margil y don Vasco de Quiroga. No faltaron las apologías clandestinas de la Compañía de Jesús. Hay que agregar los títulos propios de la crítica y la ilustración española: Feijoo, Torres Villarroel y Ponz. Entre los historiadores de tema americano estaban los cronistas reales y destacaba el tomo de Lorenzo Boturini. El grueso de los títulos también revelaba su trayectoria en los campos retórico, jurídico y administrativo.

El atractivo mayor para el pueblo y regocijo de su propietario eran sus exquisitos jardines, para los que construyó una esbelta pérgola o balcón de arquería exenta. Entre cipreses y variados frutales, había especies botánicas recolectadas por su rareza y propiedades. Así, como todo un cardenal Barberini o Aldobrandini –o evocando una visita por el palacio Boboli–, también se preciaba de su zoológico de ejemplares exóticos entre los que se contaba un insólito elefante junto al cual, se dice, solía pasear por las polvorientas calles de Valladolid en medio del regocijo de los niños. Nada inocente era el mensaje que debieron entender sus contemporáneos con semejantes extraversiones del personaje, ya que la simple posesión de una pinacoteca y un hortus palatinus, como escenario de poder, magnificaba a su propietario ante los desposeídos y lo asociaba con un paradigma del poder absoluto: un teatro dispuesto para sancionar el rango y el estatus social de quien lo posee, el primero de todos el monarca.

En el ojo del huracán

Pero más allá de sus reconocidas habilidades financieras y virtudes caritativas, don Mariano desempeñó un papel crucial en el gobierno administrativo y político de la diócesis y en especial durante los primeros años del levantamiento insurgente. Llevó con estoicismo y apego su fidelidad al rey, durante el negocio de la consolidación de vales reales de 1804; sin embargo, esta sangría a las finanzas regionales hizo mella en su mudanza política ya que, cuatro años después, sus enemigos aseguraban que era partidario de las infidencias. Luego de la crisis de la monarquía en 1808 y descubierta la conspiración de Valladolid en diciembre de 1809, cuatro de sus miembros que resultaron arrestados estaban íntimamente ligados al conde de Sierra Gorda, si bien en ese momento no hubo imputaciones directas para implicarlo. Para suplir las funciones del obispo electo Abad y Queipo, fugitivo luego del estallido de 1810 (y sin la plenitud de su dignidad, todavía por carecer de confirmación pontificia), nuestro hombre se vio obligado a desempeñarse como gobernador de la mitra. Y así, de improviso, se halló ante la necesidad de levantar la pena de excomunión que caía sobre el cura Hidalgo, compelido por una razón in extremis, pero también con el afán de atenuar la crispación social y religiosa que, como nunca, galvanizaba a todas las clases. Incluso, a la cabeza del cabildo vallisoletano, el conde dio entrada al caudillo de Dolores bajo palio, colocado a las puertas de la catedral, en una función solemne con orquesta y luces, que a la postre resultó escandalosa para los ajenos y detractores. El 16 de octubre, pues, habían aparecido los cartelones en las puertas que extendían el beneficio del levantamiento de la pena a quienes, de facto, se consideraban fuera del seno de la Iglesia: “Por decreto de catorce del corriente el señor gobernador de esta mitra, licenciado Mariano Escandón y Llera, conde de Sierra Gorda, arcediano dignidad de esta santa Iglesia, en virtud de la jurisdicción ordinaria que en su señoría reside, se ha servido declarar, como declara absueltos así a dichos nominatin excomulgados, como a cualquier otra persona que hubiese incurrido en la censura por haber cooperado en manera alguna al movimiento que dio causa a ella.”

Durante la ocupación insurgente de setenta días, don Mariano se hallaba con la mitad de su cabildo escondido, en medio de una población hundida en la zozobra y así tuvo personalmente que negociar entre la sociedad y el nuevo gobierno emancipado, cuyo jefe político, Mariano Anzorena, era su amigo cercano. También es cierto que a este “canónigo por gracia de conquista” ha quedado ligado al padre José María Morelos, a quien efectivamente dio licencia para ausentarse de su curato de Carácuaro y protegió de diversos modos, antes y después del rompimiento. El caso del “Siervo de la Nación” no fue el único en la agenda de protegidos de don Mariano y así tuvo que padecer las denuncias secretas que se alzaron en su contra desde principios de 1811 y que se repitieron en 1813. No por casualidad, el informe del comandante peninsular José de la Cruz, acuartelado en Valladolid en diciembre de 1810, ya recuperada la plaza, reportó a Escandón ante las autoridades de un modo bastante explícito y sumario: “Americano, sujeto que goza de una influencia en el pueblo extraordinaria, pero débil y adulador del cura rebelde Miguel Hidalgo y sus otros compañeros. En su casa concurrían a jugar billar y allí se conferenciaba públicamente sobre la insurrección, poniéndose él de parte siempre de los revoltosos. Conviene quitarlo de aquí.”

Pero también hay que decir que, ante lo irremediable de aquellos acontecimientos, el conde había dado muestras de heroísmo y arriesgando la vida entró en acción en situaciones límite: entonces el populacho intentaba degollar a ciento setenta españoles resguardados en el ex colegio de los jesuitas, en los momentos en que se acercaban las tropas realistas para recuperar la plaza (realmente en el imaginario de la época el escenario era aterrador por lo que había sucedido semanas atrás en la Alhóndiga de Granaditas). Tanto el tumulto como la degollina fueron contenidos gracias a la intervención del canónigo Escandón que, con la custodia del Santísimo en mano, apaciguó los ánimos de los indios, sobre los cuales su figura infundía hondo respeto. Sin embargo, dadas sus conocidas relaciones con los caudillos, desde los tiempos en que Hidalgo dirigía el Colegio de San Nicolás, y por poner a la Iglesia en un predicamento o “a discreción de los partidos”, según Alamán, fue llamado por el gobierno virreinal a México. Allí “se disculpó del cargo que se le hizo por esta conducta”; pero ni así, en lo sucesivo, sus enemigos más acérrimos lograron molestarlo hasta su muerte, ocurrida la tarde del 17 de diciembre de 1814. Sin embargo, no pocas amarguras y trastornos tuvo que padecer don Mariano durante los últimos cuatro años de su vida, “años turbados”, como los llamó, precisamente cuando formuló su poder para testar, una semana antes de morir, y nombró como única y absoluta heredera del remanente a “su alma compungida”.

Entresijos de la conciencia

Una vez más hay que ponderar el lance del levantamiento de la pena de excomunión al cura Hidalgo, emitido por este conocido y notable caballero de la Real Orden de Carlos III. O bien analizar las consecuencias de esta decisión, que apenas así capoteaba el vendaval de la violencia y los ataques entre viejos amigos y nuevos enemigos. Este episodio ya era tenido como una razón a fortiori o indeseable por sus implicaciones y merced al cual, sin embargo, el nombre del tercer conde de Sierra Gorda ha pasado, con cierta aura de patriotismo, a las páginas de la historia de bronce. En verdad su intervención estuvo envuelta en los avatares propios de la contingencia, la ambigüedad, entre el enredo y la reserva, el proceder con cautela y disimulo, o entre lo que se hace y discurre, como reza el diccionario. En suma, estamos en una zona de perplejidad, que se tiende entre el actuar con prudencia, para bien de todos, o encubrir el desacato y así hallar satisfacción a las ambiciones personales y circunstanciales; o, si se quiere, entre aquel conjunto de hechos que rebasan la condición del individuo, que en la medida de lo posible puede expresar sus intereses, o que en última instancia ponen por delante, para deshacerse de responsabilidades, “los deberes” de su persona moral e institucional. Don Mariano era entonces un individuo literalmente en crisis, que por una parte se reconoce como representación de toda una corporación pero por otra comprometido con los intereses de “el lugar” (sobre todo ante un sistema que no hay otra manera de cambiar). De tal gravedad se tuvo este episodio de la revocación que a nuestro personaje se le obligó a presentar “una satisfacción por escrito” a fines de diciembre de 1810 y dirigida “al pueblo cristiano”. Este documento, bien leído, dejaba ver a un sujeto institucional que como otro cualquiera, puesto de frente a la frontera de lo irremediable, defiende al conjunto de la civitas ante los horrores de un tercer agente incontrolable, inaceptable para todo hombre ilustrado: la violencia.

Para justificar este proceder, el gobernador de la mitra consultó el parecer de los teólogos y canonistas diocesanos que tuvo a la mano; y, luego de deliberar en una junta, en un dictamen avalado con su firma, se concluyó: que en semejantes circunstancias no había más remedio que recular. Así, pues, “era conveniente, y aun necesario, fijar los rotulones levantando la excomunión, con lo que en efecto se sosegó la inquietud del pueblo llano y no se despreció escandalosamente la censura”, conservando la tranquilidad pública y, por ende, el orden jurídico de su Iglesia. También en prevención de un derramamiento masivo de sangre, más aún “entre el pueblo dividido ya en partidos”; o de que el inaudito y terrible edicto de excomunión llegara a levantarlo por la fuerza la plebe, humillando de paso a la autoridad y escarneciendo la dignidad de la misma clase clerical. No olvidemos que en ese entonces, la persona del cura Hidalgo se confrontaba allí, ante la cátedra de Valladolid, con su inmediata autoridad administrativa, judicial y canónica, y, en cuestión de su ministerio sacerdotal, también quedaba sujeto ante su primera adscripción pastoral, la cual, en derecho, le requería absoluta obediencia y acato. ¿Qué habrían acordado entonces los antiguos conocidos y canonistas de San Nicolás?

Los papelones fijados en las puertas de catedral simbolizaban, más allá de la letra, una medida contingente para distender o atenuar las arrebatadas invectivas que el mismo obispo Abad y Queipo había emitido, con una retórica incendiaria nunca vista hasta entonces. Dadas “las fatales noticias” que llegaban de los desmanes y saqueos en Guanajuato, “exageradas hasta el último grado de la consternación”, había que poner en resguardo no solo a este obispo irascible y al intendente (que salieron huyendo junto con la principales familias), sino, sobre todo, asegurar la inviolabilidad de las monjas y beatas que, por cierto, ya resentían los miedos y las histerias colectivas. Tengo para mí que estos eran los dos motivos, en su fuero interno, más apremiantes o que causaban sus mayores aflicciones, dado que en el imaginario de la época estaban vivas las profanaciones de las clausuras a manos de los revolucionarios. Tal como se lee a la letra de su puño, el conde invocaba razones entendibles y del todo afectivas: “Causó mayor novedad en los conventos de religiosas y colegios de niñas educandas, que por razón de su poco discernimiento se llenaron de inquietudes y ansiedades de espíritu; igual conmoción aparecía en la gente baja, aunque por diverso principio, por creer ésta que la excomunión, siendo fulminada por un europeo, y que aún no estaba consagrado, era ineficaz, con lo que había ya cierto desprecio de la censura.”

Al cabo, este documento satisfactorio se ha querido como una retractación hecha a pedido; es decir, don Mariano estuvo conminado a su escritura no tanto por su propio proceder, sino por la evidente contingencia de proteger la institucionalidad diocesana; ya que los insurrectos, aunque incursos o no en esta pena mayor, en realidad, por motu proprio, permanecían “en contumacia”.

En 1776 el obispado de Michoacán era considerado por Antonio León y Gama el “más poblado y floreciente de toda la América” y aun de la monarquía. No por acaso los hechos que se sucedieron en las siguientes tres décadas prueban que la política de la Corona fue de creciente intromisión y asedio, tal como lo estudió David Brading en uno de sus mejores libros. Hay que recorrer esta saga de agravios: la secularización y escisión de la vida conventual, el cercenamiento de la jurisdicción diocesana, el ataque a las inmunidades eclesiásticas, la instauración de las intendencias, el nuevo control sobre diezmos y la consolidación de vales reales para pagar guerras extranjeras. La situación se agudizó entre 1785 y 1804, cuando las exacciones forzosas y el descontento se hicieron sentir entre las élites locales. Un lustro antes del estallido de 1810, sin duda el conde de Sierra Gorda ya había colgado sus hábitos caballerescos, que le reclamaban absoluta y vitalicia fidelidad a los reyes, especialmente para “cuidar por sus intereses personales, no emplearse directa o indirectamente contra la persona del rey” y velar por la conservación de sus dominios; y así dejaría ver –entre los juegos de billar y sus manejos financieros– su simpatía por los proyectos de los curas y letrados conjurados con los que, en repetidas ocasiones, hiciera tertulia en su palacio de goût antique. Más aún, su título nobiliario, su dignidad eclesiástica y sus distinciones reales pasaron a ser simples vestiduras de oropel cuando, a las puertas de la catedral de Valladolid, con capa pluvial y aspersorio en mano, dio la entrada triunfal al padre Hidalgo y sus variopintas huestes. Entonces, todavía humeaba la desolación en el Bajío y el cura de Dolores aún no se hallaba investido como generalísimo de sus ejércitos. ~

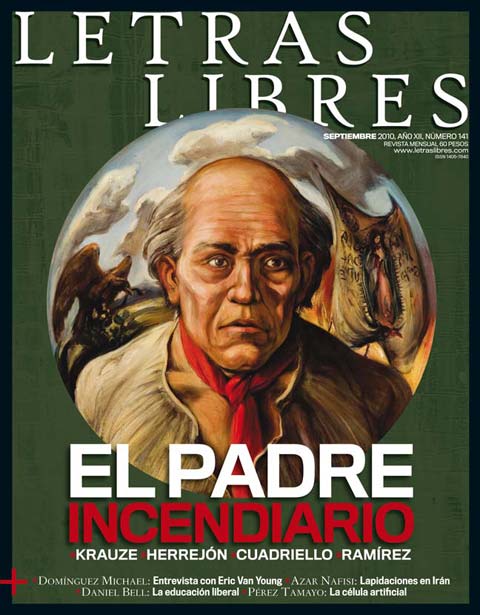

* En realidad mi pesquisa era sobre la invención de un cuadro alegórico auspiciado por don Mariano, que hoy conserva el Museo de la Basílica de Guadalupe y está firmado por Andrés López en 1791. Un raro ejemplo de ekphrasis novohispana o de relación entre pintura y retórica. Puede verse este trabajo in extenso en: Fray Francisco de Jesús María y Andrés López, Cuaderno en que se explica la novísima y singularísima imagen de la Virgen santísima del Carmen, México, 2009, Museo de la Basílica, Honorable Ayuntamiento de Morelia, 2009.