Lo primero que vi de Joy Laville fue un cuadro que compraron los Ezcurdia cuando yo estaba en Guanajuato. Era un gato echado en una silla –el retrato de Stanley, supe después; Stanley era un gato que tenía tics nerviosos, que era de Joy, que desapareció un día y que, años después, vimos pasar caminando por una barda vecina, más nervioso que nunca, una tarde que estábamos sentados en la azotea tomando tequila–. Bueno, pues en el momento en que vi el retrato de Stanley supe que algo no terrible, pero sí irremediable, me iba a ocurrir.

“Este cuadro –me explicó Manuel Ezcurdia cuando notó que yo estaba absorto contemplándolo– lo hizo Joy Laville, una pintora inglesa que vive en San Miguel Allende.”

Pocos meses después nos conocimos. Nuestro primer encuentro fue por causa de un pleito. Joy trabajaba en una librería y yo estaba encargado de formar una biblioteca. Nos mandaban los libros, pero no las facturas, por lo que un día hice el viaje a San Miguel para hacer una reclamación en serio. La dueña de la librería nos presentó a Joy y a mí; nos dejó solos en un cuarto. Estuvimos varias horas cotejando listas y cuando salimos no puedo decir que estuviéramos enamorados, pero sí amarrados. Nos despedimos con la tranquilidad de quien se ha enfrentado a su destino.

Si se entiende que las parejas deben ser complemento, la nuestra es un desastre. En vez de que lo que le falta a uno lo tenga el otro, hemos logrado una composición de deficiencias: ninguno de los dos sabe manejar, a los dos nos da horror hablar por teléfono, hace unos días descubrimos que no solo ninguno de los dos sabe poner inyecciones, sino que ninguno de los dos se había fijado cómo se rompen las ampolletas, etc.

Ella pasa entre cinco y siete horas diarias frente a un cuadro, haciéndolo, y otras dos o tres contemplándolo y haciendo gestos de esos que dicen que hacen los pintores, que consisten en cerrar un ojo y hacer ángulos con los dedos para transportar las distancias y estudiar la composición.

Una de las cosas que más me gustan de mi mujer, como pintora, es que no dice frases célebres. Nunca la he oído exclamar, por ejemplo, “yo lo que quiero expresar son las fuerzas telúricas”, o peor: “Pinto porque me duele la vida”, etc. En el fondo, creo que otro de los defectos que tenemos en común es lo inarticulado, ella tiene tan poco que comentar de su pintura como yo de mi matrimonio.

Es una pintora sin trucos, sin moda, sin doctrina. Ni protesta ni acepta. Hace lo suyo, con gran talento. Su dedicación y su preocupación por sus obras me llenan de envidia. Cuando viene el camión de mudanzas y se lleva los cuadros a la galería para que se monte la exposición, me doy cuenta de que mi mujer siente que la casa se ha quedado sola y que ella está desamparada.

Aparte de ella pintar y de yo escribir, jugamos ajedrez. Cuando ella gana, que es con frecuencia, a mí me entran depresiones melancólicas. En estos casos, ella tiene la tendencia a entrar en la cocina a freír hamburguesas y yo tengo la tendencia a preparar cocteles que a ella no le gustan.

Joy tiene una bolsa que se cuelga en el hombro, que pesa dos kilos y medio. Cada vez que no tengo dinero suelto y le pido cambio, ella mete la mano a la bolsa y primero saca el telegrama que le mandé en 1966, que dice: “Llego jueves siete y media besos”, después el tapón de una botella de champaña que nos tomamos en el Año Nuevo de 1969, una cuenta del supermercado, una media corona, un botón y por fin un peso.

Tiene un sistema para bautizar que es tan efectivo que podría dar al traste con la nomenclatura real de las cosas. Por ejemplo, un primero de mayo, hace algunos años, vimos que un señor que vivía en un departamento vecino colocaba una campanita junto a la entrada de su casa. Ese día Joy bautizó al señor Mister Bell. Con el tiempo, toda la familia que vivía en el departamento de la campana se llamó: la señora Bell, los niños Bell, el gordo Bell, y una muchacha que se parecía a una amiga nuestra llamada Enriqueta, se llamó Enriqueta Bell. Pasó más tiempo y Joy se hizo relativamente amiga de Enriqueta Bell, al grado que decidió mandarle una invitación para una exposición. A la hora de rotularla descubrimos que no teníamos la más remota idea de cómo se llamaba Enriqueta Bell.

Joy Laville salió de Inglaterra en 1946 y tardó diez años en llegar a México. El primer contratiempo lo tuvo en Irlanda: había vientos contrarios y el avión necesitaba llevar, en previsión, una cantidad extra de gasolina. Fue necesario dejar en tierra a los tres pasajeros menos importantes, que fueron: un estudiante argentino, un exdiplomático francés que había formado parte del gabinete del mariscal Pétain y Joy Laville.

Vivió mucho tiempo en la costa occidental del Canadá. “El paisaje es imponente, pero los habitantes te invitan a cenar y para agasajarte ponen en el tocadiscos un concierto de gaitas escocesas.”

Llegó a México sin conocer a nadie, ni hablar una palabra de español. Alguien le había dicho que aquí el agua era venenosa y se lavaba los dientes con ginger ale. El paisaje mexicano la cautivó desde el primer momento. “En cualquier parte que estés, hacia donde quiera que mires, siempre hay un elemento dramático.”

Se adaptó a tal grado que piensa que no le sería posible vivir en otro país. Sin embargo, aunque sabe que el agua no es venenosa, prefiere tomarla hervida y habla español con gran timidez. Entra en un estanquillo, por ejemplo, y dice: “Me da, por favor, unos Raleigh con boquillo.”

Vive en San Miguel Allende, en una casa blanca, con geranios y una vista estupenda; pinta seis horas diarias, siete días a la semana; a veces, en las noches, toca el chelo y la flauta dulce con un grupo de aficionados a la música de cámara. “Hago un ruido espantoso”, confiesa, refiriéndose a su manera de tocar el chelo.

Recibe una correspondencia abundante y extrañísima.

Un día vi, sobre su mesa, una tarjeta postal que decía: “Estamos en Chudra Putra, mañana salimos para los Himalaya. Wish you were here.”

Todas las mañanas se sienta frente a un caballete y pasa el día manchando papel con gises de colores. A veces, el cuadro queda listo en unas cuantas horas; otras, se va transformando, y lo que era florero al principio pasa a ser sillón y después mujer desnuda; lo que era rojo se vuelve púrpura y lo que era amarillo, verde; el mar encoge, el cielo se nubla, la mujer desaparece. A veces el papel se satura de color antes de que el cuadro esté terminado y hay que echarlo en la basura; otras, un momento de indecisión provoca un error irreparable y un buen cuadro se arruina.

Las relaciones de la pintura de Joy Laville con la realidad son bastante extrañas. Un solemne sillón rojo, con orejeras, que está en uno de los salones más respetables de San Miguel Allende, aparece en uno de los cuadros. Ahora bien, la última vez que vi este sillón estaba ocupado por una mujer, vestida de rojo, que había releído esa tarde a Stendhal para practicar su francés y poder conversar brillantemente con Nathalie Sarraute. La reunión fue muy apacible y tomamos té con galletas hechas en casa. En el cuadro, el mismo sillón está ocupado por una joven desnuda, probablemente mulata, que habría hecho mucho más divertida, aunque más breve, la reunión con Nathalie Sarraute.

Los cuadros de Joy Laville no son simbólicos ni alegóricos ni realistas. Son como una ventana a un mundo misteriosamente familiar; son enigmas que no es necesario resolver, pero que es interesante percibir. El mundo que representan no es angustiado, ni angustioso, sino alegre, sensual, ligeramente melancólico, un poco cómico. Es el mundo interior de una artista que está en buenas relaciones con la naturaleza. ~

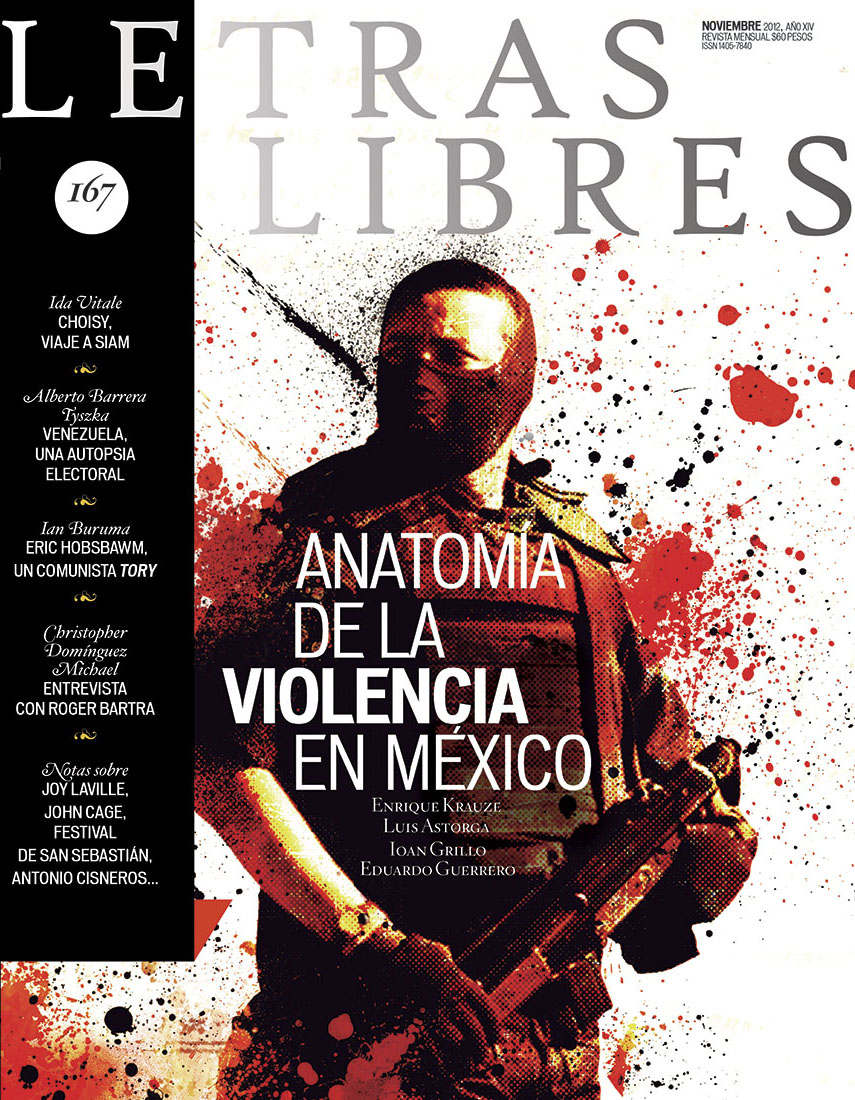

Rescatamos este texto del inolvidable Jorge Ibargüengoitia sobre su mujer, la pintora Joy Laville, que acaba de recibir la Medalla Bellas Artes y es candidata al Premio Nacional de Arte 2012.

(Guanajuato, 1928-Madrid, 1983) fue uno de los escritores clave del siglo XX mexicano.