A fines de 1998, Pinochet fue detenido en Londres. Por entonces, ejercía de senador vitalicio. Hacia 1998, tras dos gobiernos concertacionistas, no se disfrutaba precisamente de una “vida democrática”. Había congresistas designados, los violadores de los derechos humanos se paseaban como Pedro por su casa, no había ni ley de divorcio. La prensa y la televisión, al igual que ahora, estaban casi enteramente en manos de la derecha. Y la derecha seguía siendo pinochetista. Reinaba en los quioscos un mundo del todo distinto al de la mayoría callejera. Los programas de TV trasuntaban contención. Las películas eran meticulosamente seleccionadas, no se veían pechos, y cuando aparecía alguno se armaba la grande. La sombra de Pinochet aún obscurecía el ambiente, y se andaba con cuidado para no tropezar.

Cuando lo apresaron en una clínica inglesa, los diarios no supieron dar la noticia. Se demoraron días en titular que el dictador estaba detenido. Por esos días, nos juntamos unos amigos a comer. Hablamos toda la noche de Pinochet (ejercicio frecuente) y decidimos sacar un panfleto donde reírnos de él. Se llamó The Clinic, como el cartel del recinto hospitalario en que estaba recluido. Lo echamos a correr por las calles de mano en mano. Alcanzaron a salir ocho números regalados, más o menos cada quince días, en los que tratábamos al recién operado como si fuera un estropajo. Después lo sacamos en los quioscos, apostando siempre que cada número sería el último. Ya tenía doce páginas, vendía en torno a los veinte mil ejemplares, nadie ganaba un peso, pero muchos querían participar.

En cuanto tuvimos una oficina, nos llenamos de enfermos mentales. Atraíamos como por arte de magia a los pintores y escritores más granados, pero también la chispa de los fusibles excluidos. Periodistas de los medios oficiales nos soltaban primicias que sus publicaciones y canales mantenían en secreto. Llegamos a tener una extensa red de soplones que disfrutaban develando su entorno. No teníamos capacidad reporteril, pero muchos de nuestros lectores eran también corresponsales espontáneos. Indagábamos en las verdades a medias u ocultas en las publicaciones convencionales, y, retitulándolas, hallábamos noticias donde antes supuestamente no pasaba nada. Columnas que en El Mercurio pasaban por sensatas, leídas en nuestras páginas parecían demenciales. Bastaba cambiarles el contexto para que revelaran su delirio. Las homilías del cura Hasbún, uno de los más queridos y admirados sacerdotes del pinochetismo, nos proveían de un material extraordinario que sus verdaderos feligreses, al encontrarlas en The Clinic, juraban que nosotros inventábamos. Les molestaba que nos burláramos del religioso, sin darse cuenta que nos limitábamos a reproducirlo.

Durante un tiempo se nos consideró poco menos que terroristas, enemigos de la moral, groseros y degenerados, sólo por hablar la lengua cotidiana y contar lo que veíamos a nuestro alrededor. Varias veces nos amenazaron con bombas que tomamos a la chacota, pero con una nos asustamos. Yo no estaba ahí, pero di instrucciones de que abandonaran la oficina y llamaran a los carabineros. Estaban todos en el parque cuando recordé que la bomba podía ser otra, y le pedí a Alejandra, nuestra secretaria, que volviera corriendo y revisara el escritorio de Symns antes que llegara la policía, porque podría tener drogas. Por suerte, no hubo explosivos, aunque con el tiempo estallaran algunos escándalos.

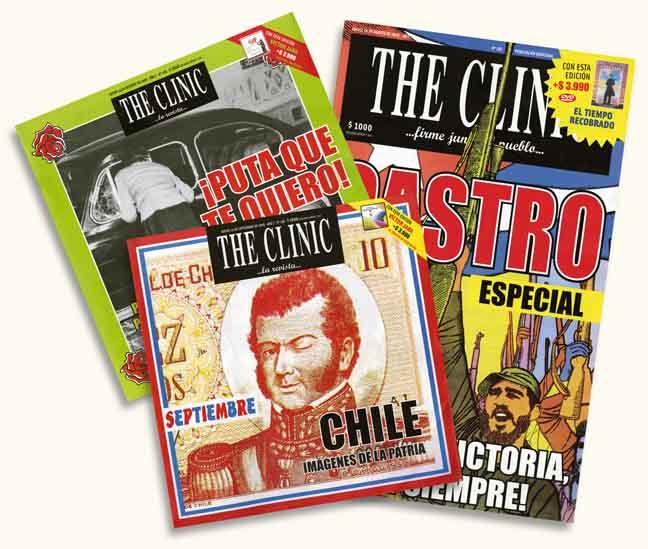

No teníamos ningún interés en generar un discurso unívoco, sino en poner en escena la mayor cantidad de voces disparatadas. Nos acostumbramos a entrevistar por igual a políticos y mendigos, con pautas no demasiado diferentes. Toda individualidad era recibida con entusiasmo. Al cabo de aproximadamente cuatro años ya teníamos un equipo periodístico envidiable. Sus reportajes e investigaciones empezaron a trenzarse con los poemas, fotos, dibujos y jodas de nuestros colaboradores. Más que en una torre de vigilancia, nos convertimos en un lugar de encuentro. Algo así como una plaza. Invadimos los quioscos con portadas provocativas y llegamos a ser la revista más leída de Chile. Para la muerte de Pinochet vendimos en torno a los setenta mil ejemplares. El país ya había cambiado considerablemente.

Hoy, quizás, nuestro rol debiera consistir en cuestionar lo conseguido. Hasta la pluralidad se ha ido vulgarizando. Ciertos valores, que antes reinaban omnipotentemente, se echan casi de menos. No el tirano, por cierto, ni la momiería de sus seguidores, ni la cerrazón de los izquierdistas con respuesta para todo, pero sí unas cuantas claridades en conflicto. Un poco de esfuerzo intelectual. Quizás no la revolución arrogante, pero sí una modesta idea de sociedad. ~

Director de The Clinic