Dos periodistas, Magda y Juan, son pareja; ella vive en Tijuana y él en San Diego. Un día desaparecen y no se vuelve a saber nada de ellos. Ante el desentendimiento de las autoridades, el “autor”, quien firma con las iniciales “LHC”, investiga los ires y venires de uno y otra hasta antes de que se desconociera su paradero.

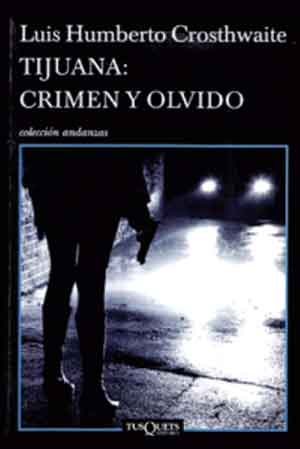

Obras previas de Luis Humberto Crosthwaite (Tijuana, 1962), como Idos de la mente (2002) y Aparta de mí este cáliz (2009), dan fe de un talante paródico y un estilo regionalizado. Ambos rasgos están ausentes en Tijuana: crimen y olvido, que se plantea, de entrada, como una novela de no ficción, un libro-denuncia sustentado en una indagación periodística y una prosa utilitariamente sencilla. Pero, en su estructura fragmentaria, este libro sigue el modelo de los anteriores: se incluyen aquí pastiches de extractos de diarios, cartas, conversaciones, entrevistas y otros testimonios orales y escritos, amén de fichas biográficas y una cronología. Ese múltiple carácter textual se debería a la imposibilidad de adentrarse en la psique de los personajes: al decir que renuncia (de manera parcial) a la imaginación, el texto busca hacer verosímil su verismo.

Las cosas, sin embargo, no resultan así. Tanto verismo, infringido por el mismo “LHC” desde la tercera parte y hasta el final, se vuelve contra la novela en lo que podría haberle dado contundencia: la construcción dramática. Acaso porque hay demasiados huecos en la historia (requisito supuesto para simular la reconstrucción de una historia incierta), los personajes no conocen un movimiento interior. Se advierten tiesos y unidimensionales: Magda busca despedirse de su novio asesinado a través de una carta y otra, Juan se recalca vencido por una amnesia progresiva a partir de la muerte de su hijo. Al carecer de un conflicto que los obligue a la definición, ninguno de los dos logra sostener –ya no digamos empujar– la trama. Los capítulos se acumulan sin dar pie a ninguna evolución caracterológica. “No podía desbaratar el pasado ni convertirlo en migajas de un día para otro”, escribe Magda de sí misma, refiriéndose a su duelo por la muerte de Fabián, y esto, que se ha consignado desde el inicio, se sigue reincidiendo… en la página 98, en un apunte que refrenda impericia técnica, pues para construir un personaje sufriente se recurre en Tijuana a la reiteración enunciativa del dolor. Como el narrador de El gran preténder (1992, recogido en Estrella de la Calle Sexta, 2000), que con insistencia menciona, mas nunca evoca, un fracaso amoroso, Magda dice y glosa una y otra vez su desdicha; jamás la muestra en un episodio contado desde la desnudez de los hechos. Así, ni ella ni su duelo ganan nunca materialidad.

Otro ejemplo. El “olvido” que lacera la conciencia de Juan es comparado, desde su primera mención, con la marea, en una expresión que acusa ya cierto tufillo de cliché, y que se debilita, hasta volverse insulsa, luego de que es retomada varias veces. Podría, claro, decirse que Tijuana –casi hagiográfica en su estereotipo del periodista comprometido con la verdad– mimetiza lo que habrían de ser las notas de una reportera aún bisoña, o las entrevistas deshilvanadas con gente cercana a los protagonistas, o las introspecciones de Juan en su progresiva caída hacia el olvido, y todo esto con sus repeticiones, cursilerías y vaguedades (“Levanté la cabeza y miré a mi alrededor: la conmoción de la gente… la incomprensión… el asombro en sus miradas… el temor de sentirse desprotegidos…”), con sus torpezas narrativas, carencias de información e indigencias estilísticas (“Una crisis global era lo que recorría como un fantasma los continentes, la desesperanza, la resignación”). La misma novela pareciera adelantarse, en un sentido, a estos reparos con una anotación de Magda: “la realidad, esa gran instructora, nos dice que los cabos sueltos son el común denominador, que en la existencia de un ser humano habrá dudas sin resolver”. El problema, con todo, es que ninguna premisa doxal (“La única respuesta es que no hay respuestas”) sería excusa para la falta de rigor técnico, de audacia lingüística y de capacidad de invención.

Sucede a veces que, escudado en algún principio teórico, un novelista puede creerse más apegado a la realidad cuanto más alejado del realismo, lo que lleva a fincar un desprecio por pautas narrativas de eficacia dramática –vistas como repudiables convenciones–, dejando así de lado cualquier ánimo sincrético que haga convivir las lecciones literarias del pasado con el marco renovador contemporáneo: olvidan que la palabra moderno está incluida, no borrada, en la palabra posmoderno. Que la verosimilitud realista es una convención epocal, sí; que no es una receta obligada para todo escritor de ficciones, también; que lo narrativo no necesariamente conlleva una exigencia de montaje dramático, no lo dudo. Pero en el caso estricto de Tijuana: crimen y olvido, la proliferación de incidentes glosados prolijamente resta visibilidad y pertinencia a las derivaciones que se presentan a partir de la cuarta parte, cuando la denuncia es abandonada por una historia de corte fantástico, y en la última sección, cuando el destino del “autor” deliberadamente duplica el destino de Juan, lo que –me pareció– conduce la trama a una gracejada metafísico-metaliteraria de nula congruencia ética. Ahí, un personaje villano, en la dirección contraria de Niebla de Unamuno, se declara creador y dueño de la existencia del mismo “Luis Humberto”: “yo soy el mero chingón de su libro, el malo más malo de todos”. Recurrir a la explicación genérica de La Maldad burla groseramente el caso particular de dos seres humanos desaparecidos por la arbitrariedad de algún poder fáctico. Si la primera mitad del libro no es efectiva por sus elementales tropiezos, la mudanza hacia lo fantástico y lo metaficcional –el fallido encuentro de Truman Capote con Macedonio Fernández– terminó dejándome la impresión de una sosa ingeniosidad de improvisado y –peor aún– una falta a la ética que conlleva toda exploración artística de las venturas humanas.

“¿Cómo vas a escribir sobre ello si nunca lo has vivido?”, escucha decir el “autor” cuando es atacado por el villano, Edén Flores. Este disclaimer, lo sabemos, sale sobrando. ¿De veras el escritor requiere vivir terribles experiencias para lograr “evocar el pasado”? ¿Acaso la ficción, asumida no como una broma metaliteraria sino como un compromiso de conocimiento, no está acostumbrada a vencer el silencio y la falta de datos exactos con imaginación, sensibilidad y destreza técnica? ~

(Culiacán, 1976) es crítico literario y autor de la novela 'Cartas ajenas' (Ediciones B, 2011).