“La vida es un sueño, es el despertar que nos mata”, escribía Virginia Woolf. Esther Seligson despertó el 8 de febrero de 2010, unas escasas tres semanas después de haber revisado y concluido estas memorias que llevan por título un verso de Geney Beltrán: “Todo aquí es polvo”. El membrete de “memorias” quizá sea demasiado exiguo y solemne para caracterizar este recuento de vida rebosante de viveza y de variedad narrativa. Si bien las memorias suelen ser respuestas a preguntas que nadie plantea, las de Esther Seligson equilibran las respuestas que arriesga sin nunca estar del todo segura de su univocidad, con las preguntas que no cesó de hacerse hasta el despertar. “Yo soy como Antígona, de los que plantean las preguntas hasta el fin”: una rara raza de insumisas que hacen de la inconformidad una virtud vital e intelectual.

Aunque pocas referencias temporales puntualizan el recuento, Esther Seligson apunta con un dejo de orgullo: “salí de casa dos días antes de cumplir los 19 años…” Extraña precisión en el flujo reflexivo, que delata una incomodidad fundamental con el ámbito familiar y se refrenda en la manera de nombrar a los tres parientes más cercanos: “Ella, mi madre”; “Ella, mi hermana”, “Él, mi padre”. Los interpela y dialoga con ellos con una libertad que asombra al lector y lo sienta en la butaca de un teatro, donde la escritora fuera simultáneamente la dramaturga, la directora, la actriz y, a ratos también, la crítica más lúcida de la puesta en escena.

Semejante sainete se repetirá a lo largo de la vida de Esther Seligson con distintos personajes y prácticamente todas las experiencias que uno vive y padece en el recorrido. “Amo las paradojas, la turbulencia del anhelo, de la libertad, de los desafíos del Absoluto, y preñada voy de esa sed que me consume y que cuántas veces no me han reprochado ‘sólo pasa en tu cabeza’”, es, poco más poco menos, la sinopsis del drama que vivió Esther Seligson en todos los actos de su vida, en los distintos escenarios de su irrefrenable nomadismo, en las varias modalidades de su escritura. Por eso se enfrentó continuamente con los muchos seres que no comparten su credo así explicitado en Todo aquí es polvo: “Preservar cueste lo que cueste un ‘reino de fantasía’ por encima del ‘sentido de realidad’, la ensoñación más allá del legado de puntos de vista y actitudes sociales codificados, conservar la rilkeana capacidad de asombro de ese niño interior que toma sus sueños por realidades, esa chispa inextinguible que aspira perpetuamente a lo divino…” ¡Cómo no celebrar a las personas que, como Esther Seligson, no cejan ni ceden en su camino de perfección, y admiten abiertamente: “Sí, invento, me gana la imaginación, me subyuga el cerco numinoso de lo indefinible, el halo de las quimeras, de las imágenes poéticas…”!

Sobre el telón de fondo de esa obra se jugó otro drama que la escritora no rehúye contar en toda su crudeza: el suicidio de su hijo Adrián, actor, “un profesional de la representación, del arte de la repetición” según sus propios términos, después de matar a cuchilladas a su amiga Nadine. Adrián se quedó cinco días encerrado con el cadáver de su víctima y acudió a casa de su madre para, frente a sus ojos, lanzarse por la ventana y volar los once pisos que lo separaban de la tierra: “voló once pisos abajo en una inverosímil voltereta de acróbata impecable. Quien no lo vio jamás creerá que cayó ‘como si un Ángel lo hubiese sostenido en el aire’, de espaldas sobre el piso del garaje sin dejar una sola gota de sangre derramada, o que manchara sus ropas”. ¿Qué se podía añadir a este enigma clínico sino otras preguntas?: “¿Acaso nuestros afectos son sólo proyección de carencias infantiles? ¿Fui una madre desertora? ¿Me puse siempre a merced del objeto amado fuera o no correspondida?”

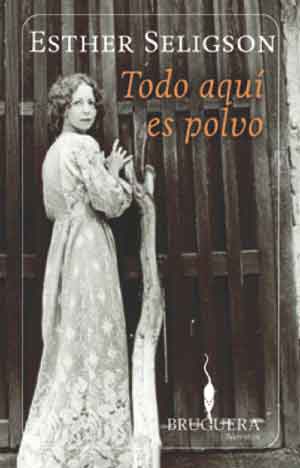

Todo aquí es polvo es un libro muy escrito y muy bien escrito y, sin embargo, nunca pierde su ritmo libérrimo, su vagabundeo memorioso, su vaivén entre la retrospección y la introspección. El estilo de Esther Seligson evoca los movimientos de una gacela: viva, veloz, veraz y vulnerable, que a su vez su fisonomía siempre evocó para mí. Una delgadez tejida de apretadas fibras nerviosas, fuente de fuerza y de espiritualidad, que también sabía ser flexible y ondulante como sus demoradas frases, tan sinuosas como las serpientes de Cioran. Cobijada por sus autores de cabecera –Rilke, Cioran, Bachelard, Edmond Jabès o Mariana Frenk, entre otros–, Esther Seligson no le temía al eclecticismo intelectual o religioso. Lo mismo cita la Torah que los sabios tibetanos, los evangelios o los signos astrológicos. Maestra del Tarot, tenía algo de bruja y de adivina; y como poeta, poco le importaba el camino que la condujera a ver más allá de las cosas o el revés de la realidad.

Impresionante resulta la visión de México que cierra el libro: “un umbral de abismos, un espacio poblado de seres torturados, dioses o ángeles caídos”. Con la lucidez alucinada de los que pronto van a morir, Esther Seligson desmenuza la visión tal un grabado del infierno dantesco o defeño: “Hay tardes en las inmediaciones del Centro Universitario de Teatro, por ejemplo, allá en los roquedales de lava, en que percibo a esos seres como empapados en sangre aún caliente pidiéndome rociarles con la punta de los dedos agua bendita desde un cuenco de madera. Tardes de dioses arrodillados en el brocal de la tierra para beber su calor, y en la que caen a trozos nubes cuajadas de aceros flotando, sin herirlas, sobre las montañas, pero haciendo sentir su peso, su amenaza de aplastar a la ciudad silenciosamente, o en un estallido de relámpagos.”

Aseguraba Esther Seligson que no le temía a la muerte sino “a lo que muere, a la neutralidad afectiva, al insidioso silencio, al vivir en el disimulo”. No obstante, la muerte es la gran protagonista de estas memorias, la catrina que se presiente debajo de la fotografía de cuerpo entero en la portada, y hacia la cual se antoja que Esther Seligson fue caminando sigilosamente entre la luz diáfana de Jerusalén y las callejuelas de Lisboa. “Viajera despistada dueña únicamente del azar”, se califica a sí misma para resumir su etapa final de “irse quitando quereres”, como diría San Juan de la Cruz. Escogió la soledad errante porque “sólo quien sí sabe, sabe lo que de soledad y de silencio implica la manifestación de la Palabra, el tejido de las sombras fugitivas, el arribo de ese estado de gracia que a veces es anuncio y otras mero sobresalto de lo demasiado intenso”. Se dice que calló un padecimiento cardiaco hasta a sus seres más cercanos y que nadie sabía que su vida pendía del hilo de uno de esos moments of being que sería el último de su cosecha. “La muerte ha de ser entrar en un mar infinitamente poroso, azul zafiro brillante, translúcido…” son, verdaderamente, sus últimas palabras escritas, cuando quizá viera “más allá de donde rompe la ola”, allí donde, según ella, quedó su infancia.

Pocas páginas antes, había asegurado: “Y sin embargo, podré afirmar, frente al Ángel de la Misericordiosa Guadaña, que intensamente amé e intensamente fui amada, y ése es el resplandor de pureza que llevaré para iluminarme en el tránsito a la región de los no vivientes, ésa la moneda bajo la lengua para pagarle mi pasaje en la barca de Caronte.” No tengo ninguna duda de que así fue su travesía hacia la luz y la quieta inocencia. ~