Me interpelaba aquí, en Letras Libres, mi colega y amigo Víctor J. Vázquez, al final de su estupenda pieza sobre el odio en nuestro mundo político y jurídico. Y lo hacía recordando la dimensión afectiva –en un sentido positivo– de la propia Constitución, de toda Constitución: el sentimiento constitucional, nos dirá Karl Loewenstein, supone “aquella conciencia de la comunidad que, trascendiendo a todos los antagonismos y tensiones existentes político-partidistas, económico-sociales, religiosos y de otro tipo, integra a detentadores y destinatarios del poder en el marco de un orden comunitario obligatorio, justamente la Constitución”. Mi impresión es que Loewenstein, que escribió su Teoría de la Constitución contra la Teoría de la Constitución de Carl Schmitt, pudo confundir el sentimiento o amistad constitucional con la justicia, cosa bien distinta.

El odio político es un afecto natural: la humanidad tiene una gran tradición fratricida empezando por Caín y Abel, y continuando con las guerras religiosas, la lucha de clases marxista o la llamada de la sangre fascista. Esto lo sabía muy bien el propio Schmitt, que en su conocido dualismo amigo/enemigo recordó algunas cosas básicas atendiendo a la política de los afectos extremos que habían puesto en marcha las ideologías en el periodo de entreguerras: las comunidades políticas tienden a ser inclusivas, pero su inclusividad se afirma por exclusión de otras ideas o personas. Tanto en el interior como en el exterior del Estado, conviene no hacerse ilusiones y ser realistas, en el sentido de que todo pacifismo levantado sobre la fraternidad cosmopolita es inútil e incluso peligroso. Se lo recordaba Julien Freund a Jean Hyppolite en su tribunal de tesis: “Su razonamiento es que, si no queremos enemigos, no los tendremos. Pero es el enemigo quien le designa. Y si este quiere que usted sea su enemigo de nada servirá la más hermosa profesión de amistad.”

La modernidad –ya no digamos la posmodernidad– es la puesta en escena de la filosofía de la sospecha. En ese entorno espiritual es difícil afirmar afectos positivos. Por ello, tenemos que retornar brevemente a Grecia para hablar de amor político. Me gustaba mucho una frase de Deleuze, quizá apócrifa porque me llegó de segunda mano de una columna de Umbral: “Los griegos clásicos no pretendían ser platónicos ni aristotélicos ni cínicos ni socráticos ni nada. Todas esas clasificaciones vinieron después; los griegos solo querían ser amigos.” Y, en verdad, volviendo al principio, me parece que la Grecia clásica estaba más preocupada por la amistad que por la justicia. El amor, el tema central de El banquete de Platón, suponía para los atenienses el interés y la búsqueda de la perfección, entendida como sabiduría y virtud, también en el plano político. El amor platónico es en realidad una homosexualidad sublimada en la inteligencia: la pederastia, en declive desde los tiempos de Pericles, se transformó en el cultivo y educación de jóvenes filósofos destinados a gobernar.

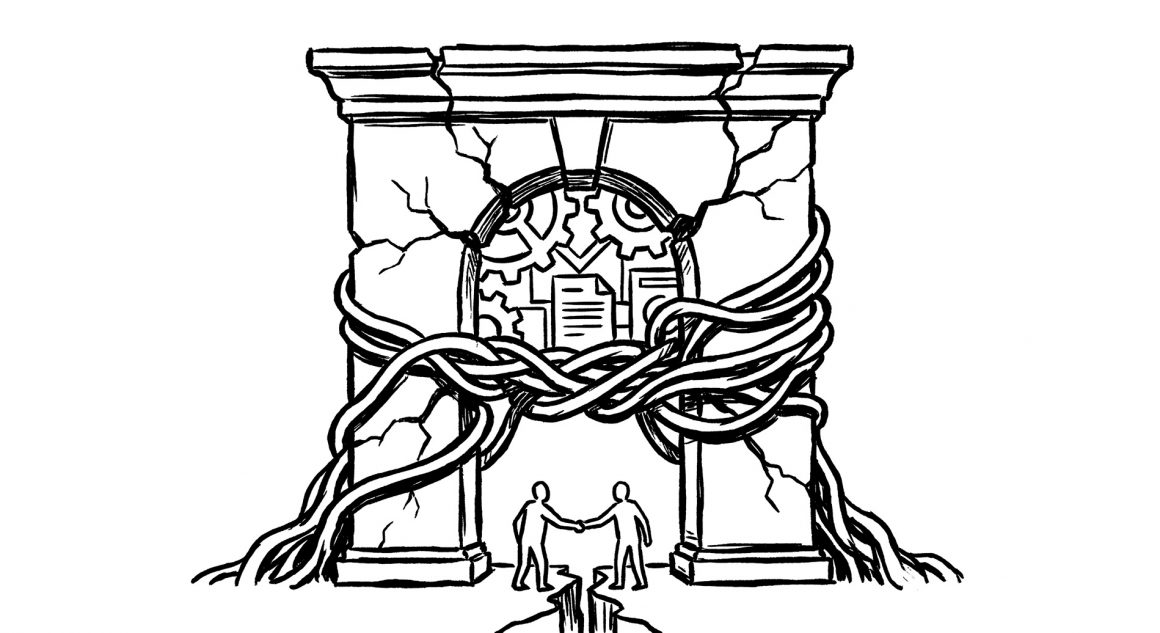

No creo que las cosas se hayan movido mucho desde los tiempos de Aristóteles, el primero en pensar la amistad política. Apuntemos, en primer lugar, que es posible entender la amistad en general como una forma particular de amor. Ortega, que tiene páginas estupendas sobre el tema, recuerda que la amistad es la socialización del amor. Ahora bien, el amor que es otra cosa que amistad (atravesado por el enamoramiento y el deseo sexual) se caracteriza por un estar al margen de lo social-impersonal. Pertenece a la intimidad. No es algo que no interese, bien lo sabemos, al derecho, sobre todo desde que se derribara la pared jurídica y moral que separaba lo público y lo privado. Pero no nos despistemos. Aristóteles, en Política y en Ética a Nicómaco, señalaba que existe una forma de amistad política que no consiste en la amistad íntima, sino en la concordia, que se ejerce en el ámbito de los intereses comunes. La concordia, que transitó desde la teoría musical hasta santo Tomás, Dante o Luis Vives, es el precedente lejano de nuestro consenso, principio decisorio que sacrifica la regla de la mayoría en beneficio de un acuerdo unánime que expresa comunidad de intereses y de afectos entre representantes.

Frente al eros griego, el cristianismo hizo suyo y enriqueció el concepto de agape, que desde los tiempos homéricos venía significando “acoger con amistad”. Como hemos visto, la idea helénica de amistad busca el bien del amigo y la perfección de la naturaleza que en él anida. La idea cristiana del amor no solo quiere que se ame al prójimo como a uno mismo, sino como si uno mismo y el prójimo fueran Cristo. Fue san Agustín quien unió los dos conceptos, el eros y la agape, acuñando así una noción híbrida: la caridad. El amor al prójimo, el ordo amoris agustiniano, supone la sustitución del amor del qué (la belleza e inteligencia) por el quién: la amistad cristiana es el resultado de la armoniosa articulación entre el amor al más próximo y el amor –vía caridad– a un ser humano universal. Esta filia ha aportado vínculos de paz entre familias, ciudades y otras formas colectivas de organización donde surgen relaciones de no hostilidad y solidaridad activa más o menos integral.

Recuerda Sloterdijk que la historia universal al respecto es una cadena de detonaciones porque el concepto de humanidad esconde una tremenda paradoja: normalmente nos corresponde estar junto a aquellos a los que no pertenecemos. La teoría del amor individual y colectivo puede leerse como un intento de desactivar esta paradoja política del género humano. Desde la caída del Imperio romano hasta la aparición de la modernidad, la legitimidad del poder estaba atravesada por dos instituciones difíciles de descifrar (al menos para nosotros): la lealtad y la traición. En la Edad Media el entramado constitucional se articulaba en torno a pactos personales entre el emperador, el rey y los señores territoriales. Proliferaron los juramentos y las leyes que castigaban una traición que, aunque estaba a la orden del día, era una violación grave del ethos estructurado por la creencia en la pureza de sangre, la jerarquía social y los valores militares. Maquiavelo, aunque navegaba entre dos mundos, ayudó a desmantelar la arquitectura emocional que presidía la relación entre el monarca y los súbditos al expresar la nueva razón de Estado: está justificada la traición cuando se trata de garantizar la estabilidad (lo Stato)y el orden.

Maquiavelo escandalizó a Montaigne, aunque algo menos a Montesquieu. Judith Shklar, en su imperdible Los vicios ordinarios, explica cómo el noble francés fue el primero en detectar los fundamentos del nuevo tiempo: el miedo y la misantropía son inherentes al ser humano, por lo que conviene crear un gobierno frío e impersonal basado en el Estado de derecho y la separación de poderes. No haría falta, entonces, ninguna muestra de amor entre gobernantes y gobernados, ninguna relación personal, pues el mercado garantizado por la ley general lograría transformar los vicios privados en virtudes públicas y pacificadoras. En este système autorregulado, cuya máxima expresión es El federalista y la Constitución de Estados Unidos, desaparece la necesidad de amistad política o lealtad íntima: como vino a señalar la sentencia West Virginia Board of Education v. Barnette del Tribunal Supremonorteamericano (1943), las demandas de fidelidad a gobernantes no solo no frenan las traiciones, sino que reducen la libertad.

Y es bien sabido que la libertad es un principio en cambio permanente. La libertad aristocrática, donde el ser humano domina la realidad hasta hacerla suya, dio paso, sobre todo en Europa, a una libertad efectiva mediada por el Estado. Ahí está la jurisprudencia casi universal que ha ido introduciendo trazas de caridad, amor al prójimo y eros identitario en su interpretación de la igualdad ante la ley. La equidad, que es la justicia del caso concreto, implica un acto de amistad al transformar todo caso jurídico en un caso humano atravesado por lo personal. El legislador y el juez han ido relajando en las últimas décadas la generalidad de la ley al tratar casi de una forma fetichista lo igual como igual y lo diferente como diferente. Las burocracias del consuelo que detecta Pablo de Lora no serían solo la expresión del gusto por la diferencia posmoderna, sino la consecuencia del fracaso colectivo a la hora de imaginar formas de amistad colectiva que no terminen en paternalismo.

La forma política moderna más conocida de amistad colectiva pretende ser la nación. Pero la nación no romántica fue inicial y básicamente un sujeto político para justificar el poder (lo que no es poco). Por eso el artículo 2 de la Constitución la (re)define como “patria común e indivisible de todos los españoles”. La patria aquí, como nos ha enseñado Manuel Aragón, proyecta una dimensión intergeneracional sobre la nación: los españoles de ayer, de hoy y de mañana son los dueños de la Constitución. No tiene, por lo tanto, una dimensión afectiva. Cuando se vuelve al intento de Maurizio Viroli por recuperar el concepto de patria, se descubre la importancia que para los antiguos tenía el amor no tanto a un lugar o identidad cultural concretos como a una ciudadanía integrada, a partes iguales, por derechos y obligaciones. Condicionada siempre por la escala, no deja de asombrar hoy la implicación del ciudadano en el gobierno y defensa de las ciudades-república italianas del siglo xii. La infeliz Pía dei Tolomei, en el “Purgatorio” de Dante (V, 1. 134), cuando dice “Siena me hizo”, hace algo más que proclamar el lugar de nacimiento; señala que dicha ciudad-Estado le dio el medio político en el que creció y que moldeó su personalidad.

Cuando se habla de amor político no puede dejar de aludirse a la fraternidad, divisa filosófica de la cultura constitucional francesa desde los momentos fundacionales de la nación moderna, con Robespierre a la cabeza. Convertida en regla jurídica por el Consejo Constitucional desde 2018, la fraternidad es una relación entre iguales, un afecto compartido de pertenencia a un ideal común y una exigencia institucional que se confunde con otras nociones próximas como la igualdad. Como la fraternidad tiene resabios religiosos y además se presenta como un “deber de amor” entre ciudadanos, Francia creó y exportó con éxito otro principio de cohesión social y territorial: la solidaridad. El texto constitucional español tiene importantes referencias a la solidaridad (artículos 2, 138 y 158.2). Sin embargo, su despliegue político y jurídico está en crisis porque, al desprenderse de toda estructura afectiva (e incluso moral), se ha convertido en una expresión contable de los flujos financieros entre comunidades autónomas y de los votos en el Congreso. Diríamos que en el momento actual hemos llegado al supuesto-límite aristotélico: como todos somos justos, en tanto el Estado del bienestar lo es por nosotros, la caridad y el amor entre ciudadanos se han hecho innecesarios. Esto no solo lleva a la total erotización de la vida, como vio Marcuse, sino que abre las puertas a una nueva retórica de la crueldad que permite dejar a centenares de inmigrantes al raso el día de Navidad ante la indiferencia general, como ocurrió en Badalona.

¿Qué queda del eros o amor íntimo en todo este escenario político y jurídico? Nuestra Constitución ha permitido abrir la institución matrimonial –lo que Stendhal llamó “la tumba del amor”– a las parejas del mismo sexo; paralelamente, el legislador creaba el divorcio sin causa de rescisión, una forma de desamor libre bastante chocante si no fuera por la realidad de la violencia de género. La norma fundamental también contiene una disposición que apoya la idea de que el derecho puede adueñarse del amor llegándolo a negar en virtud de la razón de Estado: “Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeren matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales, quedarán excluidas en la sucesión a la Corona por sí y sus descendientes.” El 25 de agosto de 2002, una foto del príncipe de Asturias con una joven modelo noruega, Eva Sannum, hizo saltar todas las alarmas: el heredero de la Corona se había enamorado de la mujer equivocada y su padre, el titular de la empresa monárquica, amenazó con dejarle sin jefatura del Estado con apoyo de las Cortes si seguía con su amor destituyente. El resto es una historia que todos conocemos y que demuestra que, en el amor, a rey muerto, rey puesto: en este caso, reina Letizia.

Para terminar, dejamos solo apuntado un debate de enorme trascendencia: la incidencia de la política en la amistad más allá de las instituciones. Al parecer, la política es hoy en España motivo de discordia civil de baja intensidad: perdemos amigos debido a la polarización. La desaparición de los debates ideológicos de las conversaciones privadas también empobrece la conversación pública. Estas cuestiones han sido una constante histórica desde Grecia y Roma, así que quizá podemos tomárnoslas como algo transitorio. Recordemos que Cicerón pensaba que debíamos prescindir del amigo subversivo que quisiera destruir la república: pero ¿debemos además denunciarlo? ¿Qué ocurre en casos menos dramáticos, como el fraude a la Agencia Tributaria? Montaigne, que vivió en una época de monarquía absoluta, entendía que primero éramos amigos y después ciudadanos: siguiendo a los epicúreos, en tiempos de dictadura más vale replegarse al mundo de lo privado y cultivar desde allí la amistad.

Una amistad que a veces se puede ver condicionada por nuestra fidelidad a la forma de poder en la que nos ha tocado vivir. Sócrates prefirió ser leal a la ciudad y traicionar a sus amigos cuando Critón le propuso escapar de la cárcel en la que esperaba la cicuta. Por el contrario, el general Lee, al inicio de la guerra de Secesión, eligió ser leal a su familia y amigos y traicionar al gobierno y al ejército de los Estados Unidos. Los dos ejemplos muestran que, si la amistad es algo banal, la respuesta al conflicto entre amor y política resulta sencilla, pero, si se trata de la única cosa que puede hacer la vida digna de vivirse, entonces el asunto no es de fácil solución. Quedémonos con la pretensión de este breve –y seguramente estéril– ensayo: aunque creamos, y tengamos razones poderosas para ello, que el odio y la misantropía son vicios inherentes a las relaciones humanas, contamos con una notable tradición filosófica que apela al amor para justificar comunidades políticas y diseñar instituciones. Porque, como nos enseñó Derrida, la democracia a menudo ha servido para crear amigos –y no necesariamente enemigos– allí donde antes no existían. ~