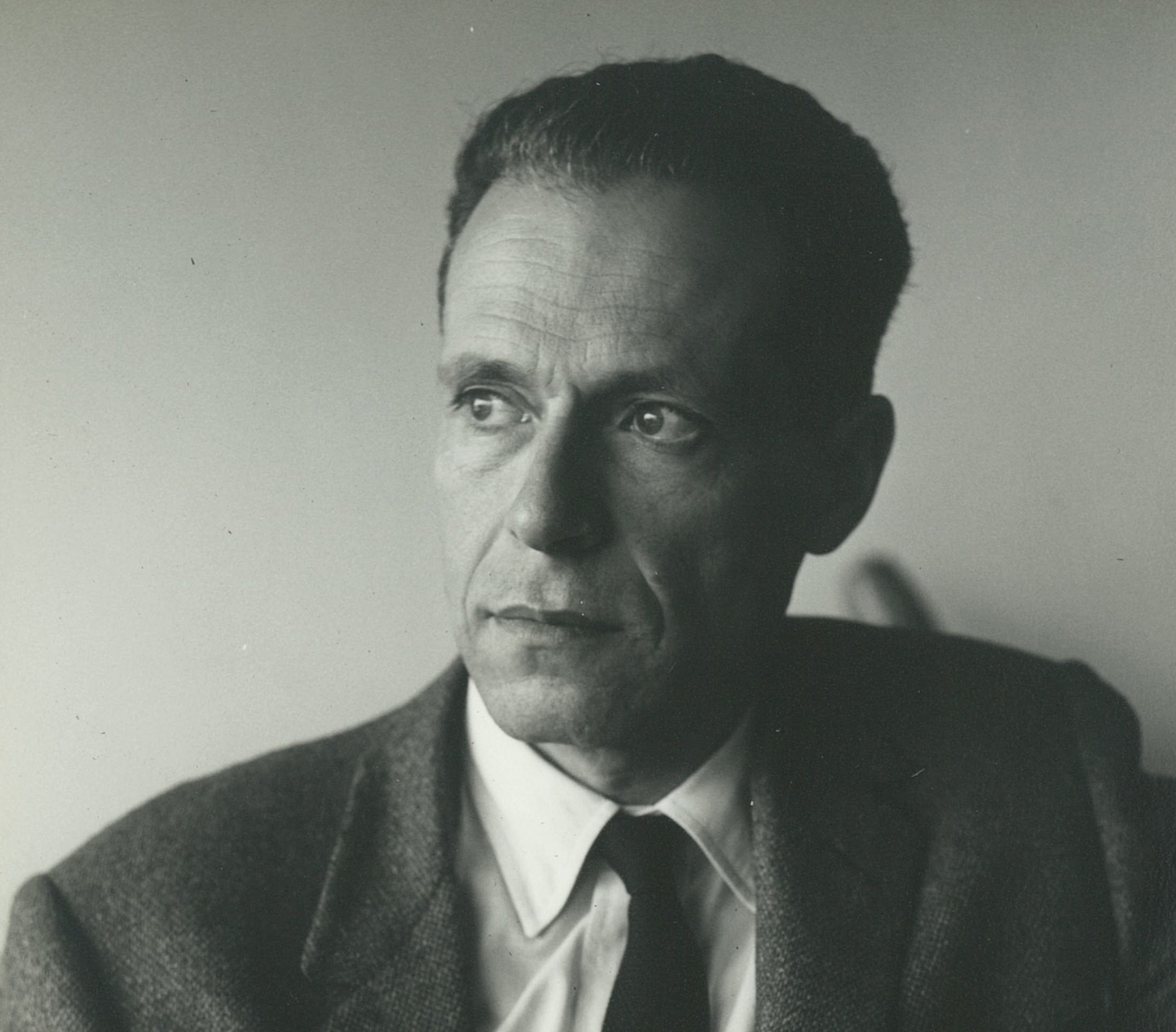

Ha vuelto Angélica Liddell a México, un país que la reverencia y, al mismo tiempo, la observa con cautela. Su propuesta escénica, caracterizada por un discurso directo y sin concesiones hacia la audiencia, suele despertar una mezcla de fascinación y desconcierto. Fundadora de la compañía Atra Bilis Teatro en los años noventa, Liddell, nacida en Figueras, España en 1966, ha construido a lo largo de más de treinta años un sello de creación escénica sin parangón en lengua castellana. Su expresión dramática y escénica se encuentra desposeída de las trabas clásicas de la dramaturgia y se distingue por una intensidad regularmente anclada en hechos biográficos que derivan en confesiones rabiosas, donde la palabra se convierte en rehén de una visión trágica del mundo, una forma de pathos entendido como conocimiento a través del dolor.

Con la pieza invitada al 53º Festival Internacional Cervantino, Terebrante, un título que alude a un dolor que desgarra o perfora desde dentro, se anunciaba un homenaje al artista del cante jondo Manuel Agujetas. Sin embargo, lo ocurrido en las funciones de Guanajuato y de la Ciudad de México reveló una distancia radical con respecto al arte flamenco. A través de reacciones en redes y notas de prensa se supo que la sala del Teatro Cervantes se fue quedando medio vacía, mientras que en el Teatro de las Artes de la Ciudad de México la audiencia se mantuvo intacta, dividida entre el desgano ante el reconocimiento de estrategias ya reconocidas en la artista y la devoción de aquellos que acogieron con éxito la propuesta. En realidad, esa oscilación entre el fervor y el rechazo es parte natural del fenómeno Liddell, pues su arte exige del espectador un auténtico acto de resistencia.

Si el dolor es el centro sobre el cual gravita toda la producción de Liddell, en Terebrante encuentra su eco más preciso en la seguiriya, uno de los palos más antiguos y dolientes del flamenco, cultivado por el propio Agujetas, mal llamado “el Bukowski del flamenco”.

La pieza nos embarca en una travesía de cuadros escénicos donde el cuerpo de Liddell vuelve a ser el epicentro del drama, rodeado de símbolos reconocibles a medio camino, como las guitarras del cante jondo que acabarán destrozadas, la silla del cantaor o la bandera gitana que la artista acomete carnalmente. El espectador se ve confrontado con estímulos extremos, pistas sonoras estridentes y proyecciones de violencia explícita, como aquella en la que se expone una extracción dental completa, una posible alusión al cantaor, cuya dentadura fue reemplazada por dientes de oro. La artista se regodea en su desnudez y se somete a estímulos físicos ante el público, en gestos que pueden resultar perturbadores o parte de un repertorio ya conocido, como el acto de depurarse bebiendo y vertiendo alcohol sobre sí misma, un rito que suele marcar el cierre de sus espectáculos.

Más que teatro, lo que aquí se vio fue un rito, pues la propuesta escénica de Liddell se erige desde una concepción del drama más próxima a la experiencia performática que a la representación teatral. Justamente por ello, el espectador no asistió a una representación del dolor, sino a su transmisión directa, casi física, en una experiencia que apeló más al padecimiento que a la contemplación. De ahí el desconcierto de quienes, desde cierta ignorancia, esperaban un espectáculo tradicional del arte flamenco y, en cambio, se encontraron con un ritual de purga espiritual, donde la artista convirtió el sufrimiento en una vía unívoca de comunicación.

A diferencia de otras piezas de Liddell, acreedora de importantes preseas literarias, aquí no hubo la esperada ráfaga verbal que orientara al espectador, apelando quizá a que el dolor más profundo es inefable. Una ausencia que, sin duda, acentuó la desorientación, y ante la cual su silencio no hizo sino prolongar la confusión.

En entrevistas, Liddell ha declarado que esta pieza se inspira en el universo febril y onírico de David Lynch, lo cual cobra sentido si entendemos que lo que acabamos de presenciar es, en realidad, ese espacio oscuro y excesivo donde el flamenco brota, acaso, desde las cavernas del propio cuerpo. Pero, más allá de la belleza alcanzada por los cuadros escénicos o el trance de la performer, queda una sensación de incomodidad y saturación, como si el espectador fuera empujado a soportar una intensidad que nadie pidió, pero que la artista considera necesaria. En esta apuesta por el exceso se perciben ecos del Teatro de la crueldad de Antonin Artaud. Y, del mismo modo que el propio pensador francés, Liddell parece condenada a ser profeta de una experiencia que el público aún no está dispuesto a recibir.

Cuando Terebrante se estrenó por primera vez en Madrid en 2021, después del confinamiento y de una ausencia de cinco años en los escenarios, la reacción del público y de la crítica fue exactamente la misma que acabamos de tener. Liddell se molestó entonces con audiencias y críticos por igual (pese a declarar que nunca lee lo que se escribe sobre ella) porque no se dejaron arrastrar por los símbolos abiertos de su obra. Salió en su defensa con una vehemencia inusual, ofreciendo declaraciones a la prensa para reivindicar la libertad de su silencio y la incomprensión que lo rodeaba. De aquella confrontación surgió una diatriba titulada Terebrante, la causa, clase magistral que también se presentó en la Ciudad de México. En ella, Liddell ofreció una suerte de desbroce del espectáculo, como si ese aparte fuese necesario para comprender el sentido de la obra y, sobre todo, para formular una declaración de principios orientada a preservar el misterio que, para ella, constituye el centro de toda creación. Una convicción que, paradójicamente, anula la posibilidad de una interpretación abierta y, al mismo tiempo, redime su hermetismo.

Pero más allá de las interpretaciones, –hay tantas como cabezas en el patio de butacas– parece ser que fuimos parte de una experiencia reciclada. No presenciamos una obra de primeras impresiones, sino una que reactiva los mismos malestares y el mismo desconcierto, y ante la cual existe incluso un aparte que nos orienta y, de algún modo, mitiga el motivo de nuestro malestar. Curioso, ¿no es cierto? Y también revelador de la contradicción esencial de una artista que busca sostener el riesgo como principio, pero no renuncia a perder su lugar dentro de los circuitos culturales que la consagran.

Si bien no existe un nexo directo entre ambos proyectos, resulta significativo que la obra que recientemente le valió el Premio Nacional de Teatro 2025, otorgado por el Ministerio de Cultura de España, Dämon. El funeral de Bergman, parezca nutrirse de aquella experiencia contra la crítica. Presentada en 2024 en el Festival de Aviñón, marcó un hito histórico, al convertir a Angélica Liddell en la primera artista española en inaugurar dicho evento. En Bergman, la autora encuentra una figura con la que se identifica y desde la cual articula sus propias arengas contemporáneas, como antes lo hiciera con la violonchelista Jacqueline du Pré o con el propio Manuel Agujetas, entre muchos otros que, dentro de su poética, funcionan como espejos y con los que establece diálogos fantasmales.

En esta ocasión, parte del espectáculo estuvo dedicada a la supuesta reyerta que el cineasta sueco mantenía con sus críticos, conflicto que Liddell aprovechó para escenificar un enfrentamiento directo con la crítica teatral francesa, mencionando incluso nombres y apellidos. La respuesta no se hizo esperar, y algunos de ellos, furiosos ante la injuria, presentaron una demanda, envolviendo la obra en un drama extraescénico que, lejos de perjudicarla, acentuó su estatura como figura central del teatro europeo. Paradójicamente, ese mismo gesto de desafío, tan coherente y afín a su estética del exceso, terminó por otorgarle este nuevo reconocimiento, con lo que se selló un recorrido en el que la provocación deriva en legitimidad institucional.

Angélica Liddell parece ser hoy plenamente consciente de un pathos seducido por la usura espectacular. Su cuerpo, ofrecido en sacrificio, es también el instrumento con el que capitaliza su herida. En recientes entrevistas ha afirmado trabajar en su propia desaparición, en la disolución del ente ficcional que su ego artístico ha construido, y quizá en ello resida la condición de lo antes mencionado. Los extremos, algún día, también llegarán a conocer su límite. ~