Nadie sabe quiénes son, en verdad, sus padres. Tenemos atisbos, pistas sobre el desempeño de sus roles que la memoria familiar repite, imágenes rotas, alguna intuición. Pero las preguntas medulares (¿qué deseaban para sus vidas?, ¿lo consiguieron?, ¿fueron felices?), cada hijo las responde como puede, alentado por la urgencia de desentrañar signos que le permitan resolver su propio puzzle vital.

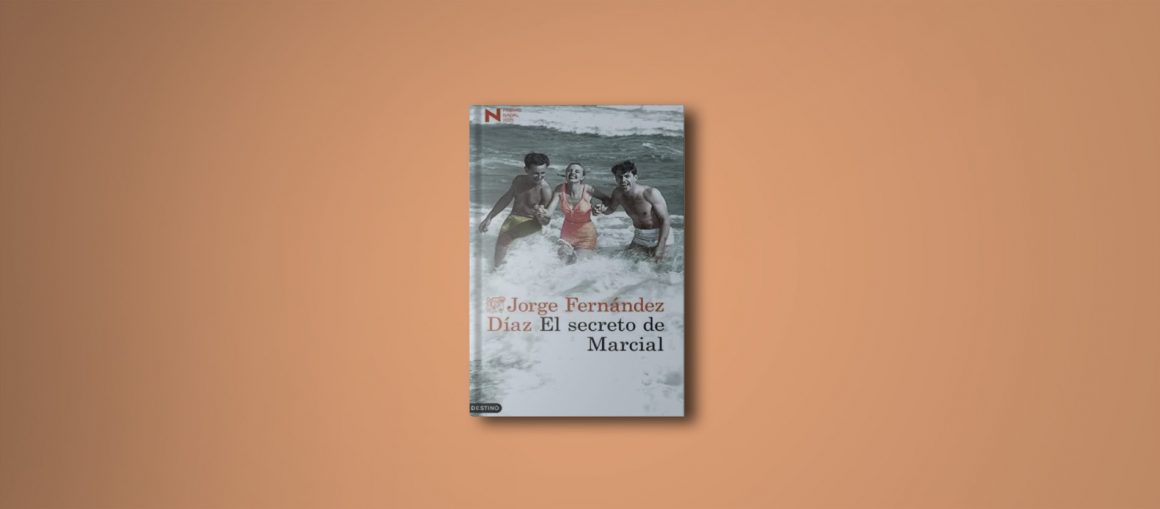

El secreto de Marcial, la novela con la que Jorge Fernández Díaz ganó el Premio Nadal 2025, abraza gozosamente y con arte el misterio de recrear todo (tanto) lo que cabía en los silencios largos de su padre, inmigrante asturiano llegado a la Argentina en 1948, junto a su madre viuda y tras perder a su papá, un herrero republicano que había muerto luchando contra los nazis en Normandía.

Con ritmo cinematográfico de la dedicatoria en adelante y tirando de “algunos hechos irreales”, el narrador –un escritor consagrado– decide embarcarse en la hechura de ese libro que viene postergando y que el fantasma de Marcial Fernández parece reclamarle en sueños, con la misma insistencia con la que le pedía, cuando el autor era niño, que le contara el final de las películas que no terminaba de ver en la tele, por irse a trabajar de camarero en el bar de Canning y Córdoba, donde él y sus socios se dejaban la piel.

Los clásicos de aquel Hollywood en castellano, programa de los años setenta que todos los sábados, entre las 13 y las 22, exhibía filmes de diversos géneros, eran el territorio que padre e hijo compartían. Una educación sentimental que sobrevive como legado inoxidable en las películas mentales que, ya adulto, el escritor no puede dejar de filmar.

La novela dialoga permanentemente con esa cartelera, sinónimo de aventuras, intrigas, conspiraciones, lealtades y pasiones a veces confusas para un niño que no entiende, por ejemplo, por qué Glenn Ford se casa con Rita Hayworth en Gilda solo para hacerla sufrir.

En el mar del cine, padre e hijo nadan a sus anchas y es tan fundante que bautiza: los rostros centrales de su afectividad se mencionan siempre por su apodo, robado a un galán, diva o personaje, en una suerte de “efecto La rosa púrpura del Cairo” que subraya ese hechizo del celuloide que convierte a todo espectador devoto en coprotagonista de las peripecias que se viven en la semipenumbra de una sala. Así, la hermana menor del narrador, Mary, será siempre Susan (por Susan Hayward), y Óscar, un vecino que vivía sobre su misma calle, Moe (por uno de Los tres chiflados).

Tras la jubilación, Marcial, ese hombre parco, enfermo de silicosis (había sido dinamitero abriendo túneles del ferrocarril en Asturias), gastará muchos ratos libres en un salón vidriado del Centro Asturiano de Buenos Aires, jugando al tute cabrero con los paisanos, entre recuerdos de allá y cuitas de acá, mientras todos alimentan un modo de seguir perteneciendo al sueño común de volver, de visita o de regreso, a lo que quedó en España.

Esa vida aparte, de la cual la familia no participa, alimentará la ficción con facetas insospechadas de la personalidad del padre, “expansivo en el club y lacónico en el hogar”, y acercará nuevas hipótesis sobre el destino de personajes centrales (Lorenzo, amigo inseparable de Marcial, desaparece un día y es uno de los destinos que el relato persigue). Enigmas que el escritor irá barajando con timing de premiado autor de policiales (la trilogía iniciada con El puñal tiene tantos seguidores como los programas de radio y artículos políticos de Fernández Díaz).

De los recuerdos disponibles para esbozar el retrato de Marcial, el narrador elige la muerte de Lucrecia, una paisana oriunda de Cudillero, a quien su padre creyó ver una semana antes de la noticia durante una de sus caminatas por los lagos de Palermo como punta del iceberg de la novela (la “aparición” se asocia en el folclore asturiano al güercu, un espectro que anticipa el fin). La conmoción que provoca en Marcial esa pérdida invita a pensar en otro vínculo (¿confidente?, ¿amor de juventud?, ¿compañía en la madurez?). En seis capítulos tramados con una prosa que saborea cada palabra, Fernández Díaz desgranará pasiones, amigos, dolor, cenizas, adioses y sorpresas en busca de la montaña de hielo escondida bajo la superficie.

La intimidad (y toda su incertidumbre) es un territorio en el que Fernández Díaz reina. El éxito de Mamá, publicado en 2003 y escrito a partir de decenas de horas de entrevistas con Carmina, su madre (“una réplica viviente de Maureen O’Hara”), quinceañera enviada como avanzada familiar a la Argentina de Perón para sortear el hambre de la posguerra española, ya había probado la maestría del autor para meterse en los huesos de sus personajes y conmover con epopeyas a pie de calle, protagonizadas por inmigrantes zamarreados como barriletes por los vendavales del destino cuando los planes se tuercen.

A los quince años, Jorge Fernández Díaz ya sabía que quería ser escritor. Esa vocación, entendida por su papá como un sinónimo de vagancia, los distanció amargamente. Hubo luego acercamientos y reconciliaciones (se narran en la novela y no aguaremos la emoción de esas escenas destripándolas).

El secreto de Marcial es una entrañable carta de amor al padre, un redescubrimiento del hombre tranquilo cuya muerte decidió al hijo a dar golpes de timón decisivos en su propia hoja de ruta, hasta convertirse en articulista, académico y novelista premiado. Por esas volteretas en el aire que le gusta dar al azar, y aunque Marcial no lo hubiera sospechado jamás, ha sido la literatura la que lo trajo de regreso a España. Y por la puerta grande. ~