A cincuenta años de la muerte del creador de Jeeves, Ukridge, el Club de los Zánganos y otras dichosas invenciones, dos lectores exhaustivos de su obra –en la que abundan nobles ociosos, casas de campo y serviciales criados– discuten el legado de Pelham Grenville Wodehouse (Guildford, Inglaterra, 1881-Southampton, Nueva York, 1975) y su vigencia en una época que ha hecho de la lectura política el baremo para calibrar el poder del arte.

•

Luminiscente:

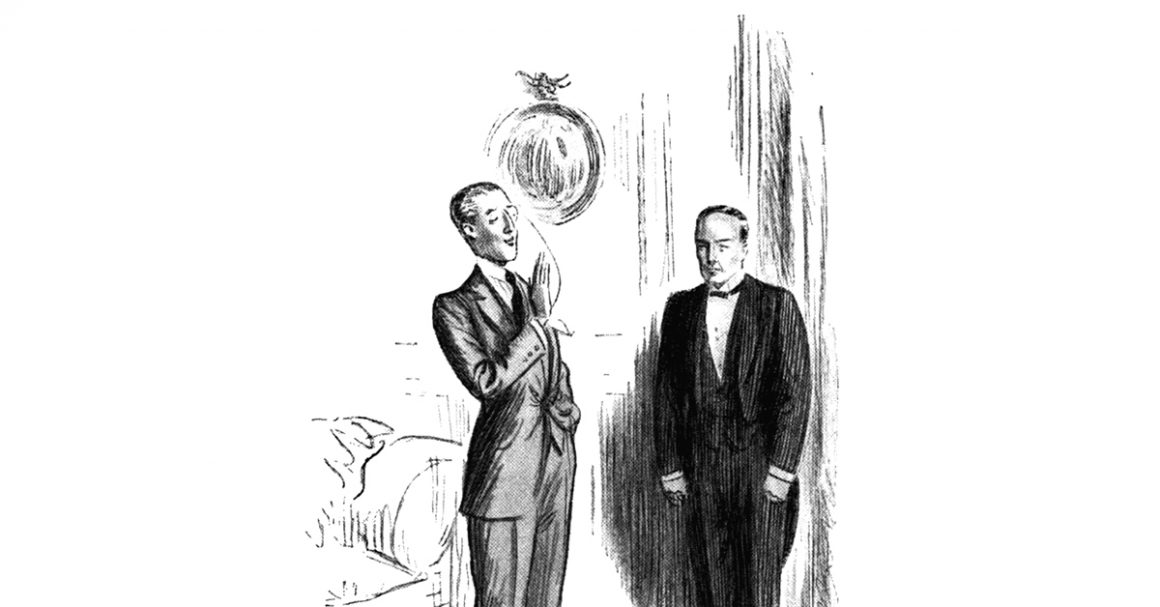

Heme aquí escribiéndote estas líneas para comenzar un diálogo sobre P. G. Wodehouse, el escritor a quien debo algunos de los momentos más felices de mi vida, y que no habría leído a profundidad de no ser por tu culpa. Debo admitir que, a los catorce o quince años, intenté hincarle el diente a un viejo ejemplar de Las disparatadas aventuras de Ukridge, pero, por algún motivo –posiblemente la forma de hablar del propio Stanley Featherstonehaugh Ukridge–, lo abandoné después del primer relato. Muchos años después, un ensayo tuyo (“Wodehouse, señor”, publicado en Luvina) me impulsó a darle una segunda oportunidad. Y he de reconocer que nunca una segunda oportunidad me brindó tantas satisfacciones. Si recuerdo bien, en aquel ensayo subrayabas en primer término esa aparente inocencia de las historias de Wodehouse, en las que una serie de tías amenazantes, jóvenes ricos, lores entrados en años y obsequiosos mayordomos participaban de malentendidos cada vez más enredados que nunca llegaban a ser de verdad graves. Y esto se debía a que todos esos personajes, conectados por el parentesco o los intereses, habitaban un mundo alejado de la pobreza y de las angustias existenciales, al grado que el mayor miedo que podían experimentar no era la revuelta de las clases subalternas sino el desdén de alguna simpática muchacha. Vivían, se diría ahora, en “una burbuja de privilegios”. La otra cosa que recalcabas era la habilidad de Wodehouse para crear, en un primer nivel, un lenguaje inesperado con el que el diálogo más absurdo adquiría una sorprendente naturalidad; en un segundo, tramas complejísimas que el lector no tenía idea de cómo se podrían resolver (y, sin embargo, se resolvían) y, en un tercero, personajes entrañables, que habitaban sus propias sagas o invadían otros libros, como si fuera un desperdicio que el menso de Bertie Wooster o el impaciente Clarence Threepwood, noveno conde de Emsworth, desaparecieran después de una sola aventura.

Para entrar en la zona ñoña de esta carta, yo diría que esos tres ámbitos son lecciones de literatura para cualquiera que se quiera tomar en serio eso de escribir. A veces se nos olvida que el humor –el sello de Wodehouse, que sigue siendo la ballena blanca de tantísimos autores– puede ser un triunfo de la retórica, un efecto del contexto y una expresión de eso que, en otra época, se llamó la “condición humana”. Lo encomiable del creador de la saga de Jeeves es que explora, con virtuosismo, esas tres posibilidades a la vez. Por una parte, construye oraciones, párrafos, conversaciones, guiado por la idea –que me atrevería a llamar poética, si esta es la palabra adecuada– de que una leve alteración de la sintaxis y el ritmo o la sustitución de un adjetivo por su sinónimo transformaría aquella oración, párrafo o conversación en algo anodino. Su descripción de unos ojos como capaces de “abrir una ostra a sesenta pasos”, me sigue pareciendo un milagro de la exactitud. Por otro lado, Wodehouse también inventa “contextos”, es decir, teje tramas que resultan hilarantes en sí mismas (esto se aprecia con claridad en las notas esquemáticas conservadas en algunos archivos) y que justifican que un concurso de cerdos o un juego de golf (hazme el favor, ¡de golf!) parezcan asuntos de vida o muerte. Finalmente, entiende que la ridiculez es inherente al afán con que los seres humanos perseguimos los deseos más estúpidos y ciegos, y ubica esos deseos en su exacta dimensión: la nimiedad, al tiempo que nos recuerda que nadie aprende de sus errores y vamos pasando de un episodio a otro de nuestras vidas tropezando siempre con las mismas piedras.

Pero ¿ese entendimiento técnico de la literatura termina por ser suficiente? Ubicada su obra en las antípodas de las preocupaciones sociales, las innovaciones formales y el prestigio que acompaña a los clásicos “serios”, ¿qué interés tiene Wodehouse para el lector contemporáneo? ¿Será posible congeniar su innegable fascinación por las campiñas británicas con el muy justificado desdén por las clases altas que permea en la actualidad? Ya me dirás qué piensas.

Con un abrazo de

Eduardo Huchín Sosa.

•

Egregio:

Católico que soy, nunca me sobran los motivos para la culpa, y por ello agradezco la que me endilgas, y más por las felicidades que pude ocasionarte. Desde hace un tiempo encontré que la salida infalible al apuro de recomendar lecturas está en los libros de nuestro autor: nadie con el corazón suficientemente funcional y el cerebro medianamente humectado podrá devolvernos un reproche si nos hizo caso y fue a darse una vuelta por las páginas de cualquiera de sus historias. Y, como seguramente estarás de acuerdo conmigo, en este caso “cualquiera” en efecto significa cualquiera: uno de los aspectos más asombrosos de Wodehouse es que en ninguna zona de su vastísima obra parece aguardarnos ninguna decepción, y aun cuando creamos haber dado con determinadas explicaciones acerca de sus procedimientos o de su visión del mundo, y por más que lleguemos a familiarizarnos con el repertorio necesariamente finito de sus recursos, el deleite elemental de la lectura prevalece de un modo más bien prodigioso por encima de nuestras ansiedades críticas y de nuestro empecinamiento en querer dar siempre con honduras o experiencias trascendentales. Como bien señalas, la prodigación de la nimiedad en los enredos que protagonizan los atolondrados personajes de este universo es, sin duda, una de las más altas formas de desvelar la condición humana en toda su ridiculez inagotable, y ahí debe de estar la también inagotable fuente de ese deleite. Eso por un lado. Pero, por otro –y es lo que más me interesa propalar, como me lo propuse en aquel ensayo que recuerdas–, lo venturoso de esta experiencia de lectura dimana asimismo, y desde mi punto de vista en grado superlativo, de la bondad inherente a la imaginación wodehousiana. A ver si me explico rápido, para pasar enseguida a aventurar unas respuestas a las preguntas que planteas.

Juan José Arreola, otro católico hecho con la madera recia de las mejores neurosis, se alarmaba de que en los monumentos mayores de la literatura occidental imperara sin falla la marca de nuestra caída: de la Divina comedia a Dostoievski, de Shakespeare a Kafka, de Homero a Corín Tellado y a quien tú gustes y mandes, todo deslumbramiento obedece, paradójicamente, a la exploración de nuestras más oscuras posibilidades como seres abocados a la inconsistencia, al estropicio moral, al fracaso y, en suma, al mal. Pero la manera en que Wodehouse trabaja la realidad opera en sentido diametralmente contrario. No digo que las correrías de Wooster, de Ukridge, de lord Emsworth, de Psmith o del tío Fred y compañía discurran como una reedición de la Leyenda Dorada adaptada a la Inglaterra del primer tercio del siglo XX: están lejos de ser historias ejemplarizantes y, desde luego, no persiguen ningún fin edificante ni denunciar ninguna torcedura de nuestra depravada naturaleza. Pero sí afirmo que, al estar proscrita de ellas toda sombra de aflicción, calamidad y cinismo, y al hallarse limpias de desdicha y trauma, despliegan, para fortuna de todo lector, una singular e inigualable materialización de la alegría, ese bien tan escaso en este mundo podrido.

Creo que das en el clavo al identificar la destreza retórica, la sofisticada ingeniería narrativa y la penetración psicológica como los elementos que permiten comprender el funcionamiento de ese humor, y creo que la pregunta por el interés que hoy puede revestir la lectura de Wodehouse acaso convenga empezar a responderla teniendo en cuenta lo que se propone ese humor, que en el fondo es una sutil demostración de lo absurda que puede ser toda conducta humana. Es un profundo y sostenido ejercicio de la ironía, entendida como Vladimir Jankélévitch quería que la entendiéramos: como extrema conciencia de lo que somos y, por tanto, como liberación, pues nos permite reconocer los límites de la realidad y volvérnosla más manejable. En cuanto a las supuestas dificultades que conllevaría tratar de conciliar la fascinación ante esa literatura poblada por ricachones frívolos, tías temibles, muchachas adorables y pícaros entrañables, a salvo de la muerte, el odio, el dolor y el hambre, con cualesquiera angustias sociales de las que suelen pulsar en lo más granado de la literatura actual, lo que pienso es que se necesita estar muy echado a perder para no consentirse al menos una tarde de despreocupada lectura con el solo objeto de divertirse y reír a carcajadas en el castillo de Blandings. ¿O tú crees que ese sencillo e inocente propósito ya va resultando reprochable en este tiempo y que llegará el día en que Wodehouse se vuelva incomprensible o aburrido?

Un abrazo de vuelta.

José Israel Carranza.

•

Mayestático:

Entre mi primera carta y la que ahora escribo estuve releyendo algunos libros de Wodehouse (¡Muy bien, Jeeves!, El inimitable Jeeves, Mal tiempo, El código de los Wooster, etcétera, incluso alguno de la edad antigua que envejeció mal, como El hombre con dos pies izquierdos) y, más que maravillarme por la efectividad de su humor, me sorprendió su capacidad para adaptarse a nuevas preocupaciones. Contra los prejuicios enunciados en mi primera misiva, encontré más política de la que yo recordaba y también menos lealtad de Jeeves a Wooster. En su célebre presentación de la antología ¡Pues vaya!, Stephen Fry juraba que Wodehouse jamás había hecho mención de la Primera Guerra Mundial en alguno de sus más de noventa libros en un intento por mantener a sus personajes tan alejados de la Historia como Bertie Wooster quería estar de la tía Agatha. Pero resulta que Wodehouse menciona ese y otros asuntos históricos en más de una ocasión, por ejemplo cuando en “Jeeves y el cantar de los cantares” el joven aristócrata tiene que entonar una estúpida melodía a un público conformado mayormente por tenderos y cargadores. Bertie reconoce que aquel acontecimiento es algo digno de contarse, a diferencia de su participación en la Gran Guerra, y añade, al calor de las frutas, tubérculos y otros proyectiles orgánicos que empiezan a caer en el escenario: “Un verdulero sublevado es una cosa terrible. Yo no había visto hasta entonces un proletariado insurrecto y confieso que el espectáculo me impresionó. Ello daba alguna idea de lo que debía haber sido la Revolución francesa.” Una hipérbole de ese tipo me parece una crítica efectiva y completamente congruente con el universo creado por Wodehouse, aunque –puedo conceder– incapaz de excitar de entusiasmo a un reseñista de Jacobin.

Y no fue este el único detalle que me llamó la atención en mi segunda lectura, en que fui en busca de los “puntos débiles” de Wodehouse, es decir: del material que, en la sensibilidad contemporánea, podría apestar a caduco. No recordaba yo que el despreciable Roderick Spode –de quien en El código de los Wooster se dice que “daba la sensación de que la Naturaleza había querido hacer un gorila y luego había cambiado súbitamente de opinión”– era un fascista, no en la acepción multiusos del término sino en la estrictamente militante, ni que, en El inimitable Jeeves, el enamoradizo Bingo Little ingresa a una célula comunista, en su intento por conquistar a una chica de nombre –mira nada más qué chulada– Charlotte Corday, lo que le permite arengar en público contra sus familiares pudientes.

Encontré, ya metido en el asunto, a un Wodehouse políticamente implacable, renovado y nada inocente, cuya pluma no escatimaba burlas contra policías, jueces, sacerdotes (acuérdate de la aventura en la que un grupo de párrocos participan, sin saberlo, de una competencia clandestina de apuestas para determinar quién pronuncia el sermón más largo), viejos nobles y cualquier otra encarnación de autoridad. También hallé a Jeeves menos “servicial” y más astuto, capaz de sacar del correspondiente apuro a su joven amo, al tiempo que lo sometía a alguna ligera humillación de clase. En su biografía The novel life of P. G. Wodehouse, el periodista Roderick Easdale derriba algunos lugares comunes de la relación entre Wooster y Jeeves para mostrar cómo el ayuda de cámara (que no mayordomo) sacaba siempre algún beneficio económico o personal de cada aventura, mientras Bertie se metía en problemas debido a vetustos principios de honor, entre los que sobresalía el de ayudar a sus mentecatos amigos y excompañeros de colegio.

Lo que quiero decir es que un lector puede ver reflejados sus intereses –cualesquiera que estos sean, como sea que estos cambien con el paso del tiempo– en las obras de Wodehouse. Como trabajador de una revista, no puedo dejar de ver ahora el lugar que ocupan las publicaciones periódicas, los libros y, en general, cualquier actividad editorial en este universo: la esposa de Bingo Little es la exitosa y cursi novelista Rosie M. Banks, autora de títulos como Myrtle, la atolondrada y Solo una chica de fábrica, la tía Dahlia posee una publicación (Milady’s Boudoir) que ocasiona más de un lío para sostenerse económicamente, lord Tilbury quiere sacar a la luz las picantes memorias de Galahad Threepwood, que involucran a la mitad de los hombres honorables de Gran Bretaña, y lord Emsworth se conmueve hasta las lágrimas con la lectura del libro El cuidado del cerdo, por no mencionar las múltiples veces en que Bertie tiene que acudir a Jeeves para que le aclare alguna cita de Shakespeare, u otro clásico de ese nivel, a quien le encantaría traer a colación cada que conversan. Y esas claves siempre estuvieron ahí, esperando a su lector ideal que, en mi caso, tardó algunos años en manifestarse. Y tú, excelentísimo, ¿has experimentado esas transformaciones con nuestro autor?

Con un abrazo,

E.

•

Impecable:

Absolutamente de acuerdo contigo: más que obediencia y devoción a su señor, Jeeves observa una ética del trabajo que le facilita desempeñarse de modo irreprochable en todo momento, y aunque hay una impronta de afecto en el trato que le da a Bertie –a veces parecen amigos, pero siempre prevalece la relación de subordinación que posibilita su existencia como pareja–, lo cierto es que podría servir con las mismas prestancia y eficiencia a cualquier otro patrón. Con toda intención, Wodehouse quiere hacer patente su posición a favor de la clase a la que pertenecen Jeeves y sus colegas, superiores intelectual y moralmente a los aristócratas que los emplean. Me quedé pensando en esto al reparar, gracias a tus relecturas, en esa intención de Bingo Little de volverse comunista (¡Charlotte Corday, claro!), y porque por una asociación de ideas recordé a mi vez el Junior Ganymede Club al que pertenece Jeeves, una suerte de sindicato oficioso en el que los mayordomos comparten información acerca de sus señores con el objeto de mantenerse en guardia y tomar ventaja, aliados por un claro interés gremial ante las excentricidades de que esos señores son capaces.

Wodehouse, pues, está lejos de ser ingenuo, y por ello es tan desatinada la defensa suya que hizo Orwell cuando fue acusado de colaborar con los nazis en la Francia ocupada: prácticamente lo tilda de tonto para justificar el hecho de que hubiera aceptado poner su voz en las transmisiones de la radio alemana, cosa que fue vista por muchos como una traición y que provocó que, diríamos hoy, lo funaran. Pero, como advirtió Christopher Hitchens al repasar el penoso caso, más bien habría que ver en aquella decisión –si fue realmente tal: no debe de ser difícil decir que sí cuando una pistola de la Gestapo te apunta a la cabeza– una oportunidad inmejorable que Wodehouse aprovechó para instilar algo del potencial subversivo de la ironía en la horrenda realidad imperante: “A la mente literal le desconcierta la irónica”, apuntó Hitchens, “y pide explicaciones que solo sirven para agudizar la broma”. La primera de aquellas emisiones arrancaba así: “Muchos jóvenes que comienzan su vida me preguntan: ‘¿Cómo se llega a ser prisionero?’ Bueno, hay varias maneras. Mi propio método fue comprar una casa de campo en el norte de Francia y esperar a que llegara el ejército alemán. Probablemente es el plan más sencillo. Tú compras la casa y el ejército alemán se encarga del resto.”

En un ensayo incluido en ¡Pues vaya!, “Mi mundo y lo que le ocurrió”, Wodehouse protesta ante las acusaciones de ser un escritor anacrónico lanzadas, entre otros, por el mismo Orwell, quien al parecer lo admiraba mucho pero muy mal (“Aun así, George es un buen muchacho y nos carteamos con regularidad”, lo disculpaba el autor de Amor y gallinas). Con melancolía explica las razones de que no exista más el tiempo en el que transcurren sus historias (básicamente dos: el empobrecimiento de las mansiones solariegas, que han ido viéndose forzadas a reducir el otrora numeroso personal de servicio, y la desaparición de las polainas como accesorio indispensable para los jóvenes distinguidos), pero también desliza la que a mí me parece que es una toma de postura ante los cometidos, frecuentemente desproporcionados, que suele esperarse que cumpla la imaginación literaria. Al afirmar que las suyas son novelas históricas que dan cuenta de determinadas formas de vida en una época muy bien circunscrita por referentes políticos y culturales –de ahí que Orwell lo señale como “eduardiano”–, desecha tácitamente toda exigencia de que su imaginación procure algo más que la preservación de esa época: “…si usted no tiene problemas propios por los que preocuparse, ahórrese hacerlo por la desaparición de ese mundo sobre el que tanto he escrito –demasiado, según dicen muchos– porque ese mundo ya no es lo que era”. Con esta observación acerca del sentir del propio Wodehouse trato de responder a la pregunta que cierra tu carta: yo querría seguir siendo, en cada relectura, el lector fascinado e insospechablemente divertido que fui al conocer ese mundo gracias a este autor. Sí, desde luego: toda nueva visita depara descubrimientos como esos riquísimos que tú has hecho, pero a mí más bien me gusta pensar que, ante todo, me devuelve al estado de primordial alegría que solamente él ha podido suscitar.

A ver si no parece muy forzada esta formulación que estoy por aventurar para concluir: en efecto, la obra de Wodehouse tiene una dimensión política, y esta radica meramente en el hecho de que sus propósitos como escritor son equivalentes al sencillo programa del tío Fred: “En estas visitas mías a la capital, muchacho”, le dice a su atribulado sobrino Pongo Twistleton al final de una de sus aventuras señeras, “me fijo siempre como meta difundir, en la medida de lo posible, simpatía y gozo. Miro a mi alrededor, incluso en un triste agujero como Mitching Hill, y me pregunto: ¿cómo puedo dejar este lugar más feliz y mejor de como lo encontré? Y si veo una oportunidad, la aprovecho”.

Un abrazo más, y gracias por este diálogo. Ojalá demos con una sucursal del Club de los Zánganos para poder brindar ahí por el escritor más encantador que ha existido jamás.

J. I. ~