Martín Luis Guzmán llegó a Madrid en el verano de 1925, proveniente de Nueva York. La espera a que la “gresca de los odios políticos mexicanos” se aclarara lo suficiente para regresar a México “sin riesgo de daños irreparables” se había prolongado más de lo previsto, y no quería que sus hijos olvidaran el español. Rentó un piso cercano a la calle Torrijos, donde había vivido durante su primer exilio madrileño. Cuando iba a la Biblioteca Nacional, al Retiro, a la Puerta del Sol, a tantos otros sitios, reconstruía paso a paso las caminatas que había realizado con Alfonso Reyes y Jesús T. Acevedo en 1915. Guzmán publicó ese año el folleto La querella de México e intentó escribir una novela sobre su experiencia en la Revolución mexicana. Avanzó sólo tres capítulos que serían dados a conocer poco después de su muerte, en 1976, a los 89 años de edad.

Guzmán había tenido que escapar de México un año y algunos meses antes de su llegada a Madrid. Dejó atrás la empresa periodística El Mundo, una radiodifusora comercial, una curul en la xxx legislatura y un lugar sobresaliente, aunque aún polémico, en el movimiento opositor a la elección de Plutarco Elías Calles como sucesor de Álvaro Obregón en la presidencia. El fracaso de la rebelión armada en contra de esta imposición había producido una estela de cadáveres, que se sumó a la de casi quince años de lucha fratricida. Prácticamente todos los grandes hombres con los que Guzmán había convivido estaban muertos. Ninguno de ellos por enfermedad u otra causa “natural”: habían sido asesinados de muy diversas maneras. Pero lo más terrible de todo no era la muerte en sí misma sino su inutilidad. ¿Por qué? Porque en 1924, año de la elección de Calles como presidente de México, un “clan de asesinos” se había adueñado del poder. Eso pensaba Guzmán en septiembre de 1925, cuando le comunicó a Reyes que su exilio, convenido con el gobierno como una medida temporal, perduraría al menos hasta que concluyera el cuatrienio presidencial en turno.

Era algo más que un exiliado: un perseguido político sobre el que pesaban las acusaciones de haber realizado gestiones en el extranjero para los rebeldes. Su situación lo ponía al margen del mecenazgo estatal de México, pródigo con propios y ajenos a fin de fomentar la literatura “viril que tanta falta hacía”, y de las subvenciones indirectas, como los cargos diplomáticos, de las que gozaban muchos de sus amigos mexicanos. Vivía de escribir artículos para periódicos de ultramar, El Universal (ciudad de México), La Prensa (San Antonio), y La Opinión (Los Ángeles). En sus ratos libres redactaba apuntes sin el propósito de publicarlos de inmediato. Ocho años antes había renunciado a la posibilidad de escribir un “libro de verdad”. La malhadada manera como se ganaba el pan no le permitía lo anterior. Manifestó a Reyes su desesperación por ver que su vida se le escapaba sin haber hecho lo que se esperaba de él y sin la esperanza de lograrlo en el futuro inmediato. Después de seleccionar y transcribir el material para armar su obra prima, decidió dar marcha atrás porque “no era decente que saliera con eso casi al cumplir treinta años”. Jugó con la posibilidad de suicidarse por el disgusto de no haber aprendido a calcular su tiempo. La frecuentación de la literatura inglesa y estadounidense contemporánea era el mayor de sus gozos.

Diez años más tarde Guzmán tenía que sobrevivir de la escritura. Hasta entonces había compartido esta actividad con muchas otras, la política en primer término. Debido a que esta le resultaba cada vez más atrayente en Madrid, donde formaba parte de la tertulia republicana del Café Regina, decidió trasladarse a París. Fue recibido por Reyes, a quien llevaba diez años sin ver. Las diferencias que pudiera haber entre ellos respecto del “México circunstancial” eran menores que sus acuerdos en relación con la “Republica ideal” trazada en común en los inicios de la Revolución y parcialmente lograda, para ser destruida más tarde, a lo largo de más de una década de esfuerzos. José Vasconcelos, el más esforzado de todos los amigos del Ateneo de México, estaba también en Francia, desarrollando una campaña en contra de la perpetuación del militarismo a la mexicana.

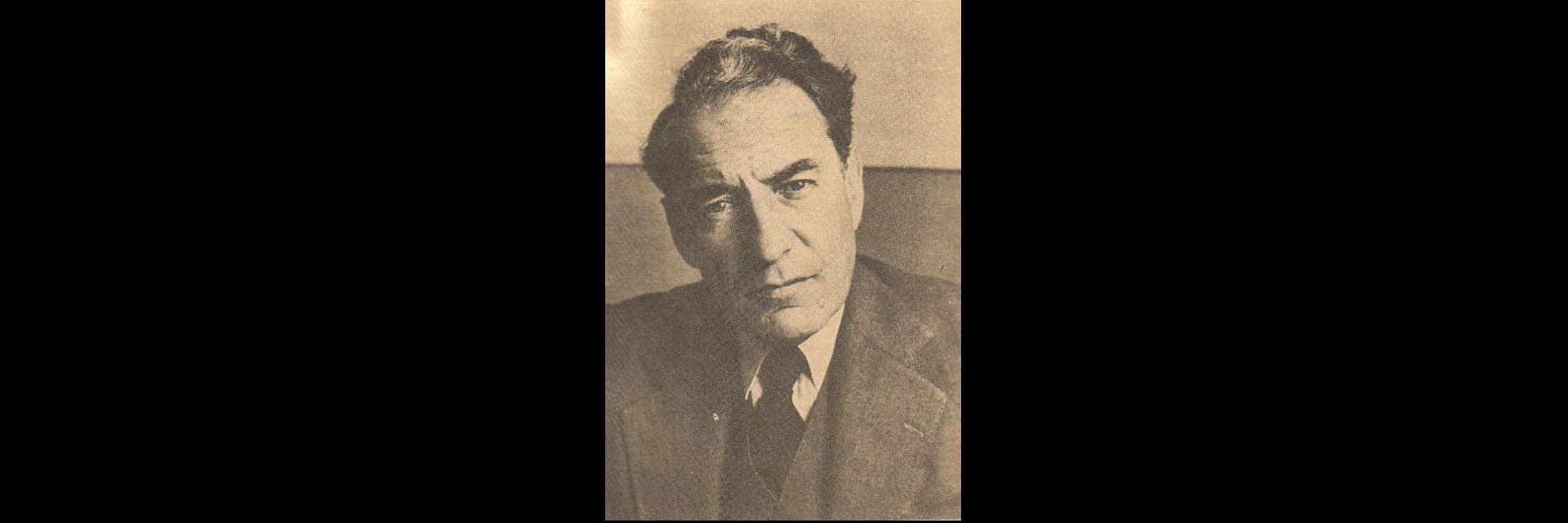

Durante los primeros meses de su estadía francesa, Guzmán envió a América artículos para la columna “Epístola parisiense”. A partir del lunes 8 de noviembre de 1926 comenzó a aparecer en La Prensa y La Opinión la serie de entregas “De mis días revolucionarios”, que duraría hasta octubre de 1927. Tras una interrupción de tres semanas, esta fue reanudada de domingo a domingo con el título “La vida mexicana”. Las mismas entregas eran publicadas en la primera página de la tercera sección dominical de El Universal, dedicada a la arquitectura “de aquí y de allá”, la radio, los automóviles y la maquinaria. Los textos iban acompañados por ilustraciones de Francisco Gómez Linares. En algunas estaba Guzmán, en diferentes pasajes de sus andanzas revolucionarias. Si alguien se dejara llevar sólo por la iconografía y lograra identificar al autor, pensaría que este estuvo en el centro mismo de la Revolución. Imaginaría también que el protagonista era un hombre alto (lo que no era) y apuesto (lo que a mí siempre me ha parecido) que vestía de traje entallado y encaraba todos los peligros con una sonrisa. Nada que ver con la persona real que en diciembre de 1928 confesó a Reyes haber actuado más veces como un cobarde que con valentía. Distante, sin duda, del hombre de apariencia enfermiza, retraído, poco locuaz pero afectuoso que supo ganarse la amistad de varios de los redactores del periódico madrileño El Debate, entre los que era conocido con el sobrenombre de “el Generalito” por su pasado revolucionario.

En cuanto regresó a Madrid, en octubre de 1927, Guzmán se reintegró a la redacción de El Debate, que iba a contracorriente de los demás diarios capitalinos respecto a la situación política en México. El historiador mexicano Carlos Pereyra y su esposa, María Enriqueta Camarillo, quienes llevaban una década de exilio forzado en Madrid por sus antecedentes “contrarrevolucionarios”, se encargaban de desmentir la propaganda a favor de la persecución religiosa y de difundir a autores acosados en México, entre ellos Victoriano Salado Álvarez y Federico Gamboa. Igual labor realizaban La Prensa y La Opinión entre la comunidad hispanohablante del sur de Estados Unidos y de la población del norte de México, así como El Universal en la capital de la república. El gobierno mexicano prohibió la distribución de los primeros allende la frontera y estrechó la censura sobre el segundo.

El Debate publicó a lo largo de varios meses de 1928 la serie “Bajo la sombra de Pancho Villa (episodios de la Revolución Mejicana)”, título genérico con el que fueron rebautizadas las entregas de Guzmán para los periódicos americanos. En la parte inferior se anunciaba que los episodios eran parte de un libro próximo a aparecer. Cuando esto sucedió, el manuscrito había sido denominado de nuevo. Según Guzmán, el editor lo convenció de la inconveniencia política y mercadotécnica del título inicial, “A la hora de Pancho Villa”. Entonces recordó que el escritor Vicente Blasco Ibáñez, autor de El militarismo mejicano (1920), se refería a México como el país del águila y la serpiente. Además de una referencia directa al Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos y una metáfora de la coexistencia brutal entre dos seres opuestos, estos sustantivos implicaban un homenaje a Blasco Ibáñez, cuya obra Los cuatro jinetes del Apocalipsis (1916) había establecido todo un canon en la literatura de guerra.

El águila y la serpiente fue publicado en Madrid por la editorial Aguilar en junio de 1928, con la viñeta de una flor impresa en la portada. Contenía diez episodios más que la versión de El Universal, casi todos ellos relacionados con la relación entre el autor y Villa. Sus 402 páginas fueron organizadas en dos partes, cada una con siete “libros”. La primera, “Esperanzas revolucionarias”, consta de 27 episodios; la segunda, “En la hora del triunfo”, de 35.

La proximidad temporal entre la aparición de las últimas entregas periodísticas y el libro obliga a suponer que Guzmán improvisó a toda prisa, sin detenerse en los primores de estilo, el procedimiento, muy recurrido en la escritura decimonónica de folletín, de ir avanzando por partes aisladas entre sí hasta dar con la trama esencial y después armar esta ya sea mediante la supresión de algunos sucesos, la inclusión de otros o el cambio en el orden inicial. En relación con lo último, el autor reordenó los fragmentos con base en la secuencia cronológica de los sucesos narrados: desde octubre de 1914, cuando el propio Guzmán partió de la ciudad de México en pos de Venustiano Carranza, hasta las primeras derrotas de las tropas de la Convención, en febrero de 1915. Es decir, del desarrollo de la lucha constitucionalista en contra del intento restaurador de Victoriano Huerta a la pugna fratricida entre las distintas fuerzas revolucionarias; de la unión en pos de un ideal a la dispersión generada por las ambiciones personales de los caudillos. Entre uno y otro extremo, el intento unionista de la Convención y el fracaso del gobierno provisional designado por esta. Detrás de todo esto el asesinato de Francisco I. Madero, cuya rebelión en contra de la reelección de Porfirio Díaz había causado de manera indirecta la muerte del coronel de infantería Martín Luis Guzmán Rendón, pa-

dre del escritor, en diciembre de 1910. A la postre, un sacrificio tan vano como el del propio Madero.

Escrito en primera persona, con el propio autor como protagonista, testigo o escucha de los sucesos narrados, El águila y la serpiente fue ensamblado como un reportaje vívido de un periodo crítico de la Revolución mexicana. Sigue la ruta de Guzmán por la geodesia revolucionaria: primero de sur a norte y después en el sentido opuesto. En estos escenarios, el joven iluso que había pasado de las aulas al pleno movimiento armado vive un dilema existencial crónico en la historia de México: “el de los civiles que se meten a políticos y terminan como instrumentos adscritos a criminales disfrazados de gobernantes”. Entonces decide romper sus nexos con los distintos bandos en pugna y escapa del país.

En cuanto El águila y la serpiente salió de la imprenta, Guzmán hizo una lista de amigos y críticos de América y Europa para enviarles ejemplares. Reyes fue uno de los primeros en recibir el suyo. La carta en la que comentó sus impresiones de la lectura se ha perdido, pero de la respuesta de Guzmán se puede inferir que no fue complaciente: envió al autor una extensa fe de erratas (en realidad errores y quejas) señalando cada una de las páginas en las que estas se encontraban, quince en total.

Guzmán realizó las correcciones que consideró pertinentes para la segunda edición del libro, que salió a la luz en diciembre de 1928 por la Compañía Iberoamericana de Publicaciones. A los 41 años de edad logró lo que ningún escritor mexicano del siglo xx había alcanzado: agotar la edición original en sólo seis meses y transitar de una casa editora marginal a la primera gran corporación editorial española. El éxito acalló, por fin, las sornas de los amigos del Ateneo de México tras el anuncio que hizo Reyes en 1913 de que Guzmán estaba preparando un libro inspirado en las “ráfagas de aliento humano que brotan de la obra de Edith Wharton”.

El triunfo de El águila y la serpiente se debió en parte a la intensa labor de difusión realizada por la prensa y las revistas españolas. Enrique Díez-Canedo inauguró la “moda mexicana” con una reseña en El Sol, de Madrid; le seguirían Juan Chabás en La Gaceta Literaria y otros comentarios en El Debate y La Voz Nueva. La novedad se extendería rápidamente a otros países de habla hispana, mientras que en México la recepción fue más lenta y escasa: sólo se tienen registradas dos notas en 1928, una de Carlos González Peña en El Universal y la otra de Jaime Torres Bodet en la revista Contemporáneos. Poco, si se toma en cuenta que el libro sería considerado como el equivalente para la Revolución de las crónicas de la Conquista y su autor un moderno Fray Bernardino de Sahagún. Por el momento, fue valorado como un testimonio crudo del México revolucionario. Así fue anunciado en la prensa norteamericana más influyente (The New York Times Books Review, por ejemplo), donde fueron publicados en inglés algunos episodios sueltos. El libro comenzó a circular en 1931, editado por Dolphin Books (Nueva York) y con prólogo de Federico de Onís. La traducción fue realizada por Harriet de Onís, esposa del prologuista, quien tiene entre sus méritos el de haber dado a conocer en el ámbito anglosajón a Alejo Carpentier, Jorge Amado, Germán Arciniegas y José María Gironella, entre otros.

Al igual que ocurrió en Estados Unidos, la versión en francés de El águila y la serpiente fue precedida por la publicación de algunos fragmentos en periódicos y revistas. El prefacio fue hecho por Blaise Cendrars, seudónimo del escritor originario de Suiza y naturalizado francés Frédéric-Louis Sauser, toda una leyenda en la literatura europea de la época. Algunas de las páginas de He matado son consideradas entre las más bellas y escalofriantes de cuantas se hayan podido escribir acerca de la guerra. No resulta imprudente suponer que la lectura de su obra, y probablemente el trato ocasional con el autor, hayan inspirado a Guzmán para desarrollar en español lo que un lector entusiasta definió como una nueva estética de la violencia.

El águila y la serpiente fue declarado por el semanario Estampa el suceso literario de 1929 en España. Poco antes de que terminara el año, salió de la imprenta La sombra del caudillo por la renombrada editorial Espasa-Calpe. La versión preliminar había aparecido completa en La Prensa y La Opinión, y de manera inconclusa en El Universal. En este último formaba parte del conjunto de entregas dominicales reunidas en El águila y la serpiente. Seré concisa: lo que después sería La sombra del caudillo fue publicado en México como la prosecución de su antecesor. Decir esto es fácil, pero imagine el lector de ahora lo que pudo haber sentido su igual de 1928 al pasar de la mañana en la que el narrador se despide de Villa en la estación de Aguascalientes poco antes de subir al tren que lo conduciría a la frontera con Estados Unidos, a la descripción de un general de treinta años llamado Ignacio Aguirre recientemente nombrado secretario de Guerra. ¡Todo ello de un domingo a otro y sin explicación alguna ni de adónde había ido a parar el viajero ni de quién era Aguirre!

El solape entre una y otra obra no es mera casualidad. Guzmán explicó en varias ocasiones que en octubre de 1927 estaba trabajando en una trilogía sobre la Revolución hecha gobierno. Entonces llegaron a sus manos los periódicos mexicanos con las fotografías de los cadáveres del general Francisco R. Serrano y sus acompañantes, asesinados a sangre fría en un tramo de la carretera a Cuernavaca cercano al poblado de Huitzilac. El entendimiento de que el crimen constituía “el momento culminante” de la historia reciente de México lo obligó no sólo a apresurar su trabajo sino a modificar la estrategia narrativa: de personajes reales a ficticios, pero inspirados en los primeros; del yo narrador directo a la creación de uno omnipresente; de los episodios independientes, aunque entrelazados entre sí, a la definición de una trama novelística en forma. En pocas palabras, de la crónica histórica (salpicada de matices tragicómicos) a la gran tragedia nacional.

El tránsito de una forma literaria a otra no es tan claro ni fue algo ajeno a las circunstancias en las que los escritos fueron realizados. Guzmán quería, y seguramente necesitaba, que su obra fuera publicada en México. De haber puesto los nombres y los apellidos de los protagonistas, lo más seguro es que sus entregas hubieran sido censuradas. No sólo por el recuerdo incómodo de los sucesos del pasado, sino debido a las circunstancias inmediatas. A partir de noviembre de 1927, fecha en la que Guzmán reanudó la serie periodística, Obregón era, ahora sí, el candidato único a la presidencia. Realizaba su campaña “electoral” en medio del descrédito y de un intento vano por distanciarse de Calles y de los asesinatos ocurridos unos meses antes. El Universal estaba en la mira por sus relaciones con los sectores católicos. Escritores mucho menos inoportunos que Guzmán no tenían garantizadas ni la publicación ni la paga de sus artículos en es-

te periódico. Algunos de los personajes involucrados en los impresos firmados por Guzmán, como Vasconcelos y Miguel Alessio Robles, escribían en El Universal sobre el retroceso que representaba la reelección en un país que se había levantado en armas precisamente por ese motivo. Obregón fue reelecto en junio de 1928, cuando salió a la luz El águila y la serpiente. Sería asesinado unas semanas más tarde, mientras celebraba su triunfo.

La historia de lo que sucedió inmediatamente después de la difusión en México de La sombra del caudillo ha sido contada de muy diversas maneras: Calles se puso frenético por el contenido del libro y pensó en prohibir su distribución; Genaro Estrada lo convenció de que lo anterior sólo aumentaría la lectura del impreso y la fama del autor; el gobierno mexicano presionó a los dueños de la editorial Espasa-Calpe para que “silenciaran” a Guzmán y este aceptó no escribir más acerca de la política en México. Sólo lo haría de piratas, corsarios, filibusteros y héroes de la Independencia.

Esta leyenda pasa por alto que Guzmán había dicho ya prácticamente todo lo que tenía que decir sobre los acontecimientos recientes en México. Sus palabras eran leídas por miles de lectores en tres idiomas diferentes, a los que se agregarían el italiano, el alemán, el portugués, el checo, el holandés y el japonés. De este modo no sólo cumplía las expectativas que se habían forjado en torno a él sino que exorcizaba sus propios temores y, sobre todo, mantenía vivo el recuerdo de “sus” muertos. Mientras El águila y la serpiente siguiera leyéndose perduraría la historia del propio Guzmán; también la de su padre y la de aquellos valientes que en momentos diferentes se rebelaron en contra de las imposiciones de los militares en turno. Ahí están, vivos aún, bajo la sombra de los grandes caudillos, Felipe Ángeles, José Isabel Robles, Lucio Blanco, Vito Alessio Robles y Adolfo de la Huerta. Cerca de ellos, Rafael Buelna, Manuel Diéguez y Salvador Alvarado. Estos últimos acudieron al postrimero llamado para detener la perpetuación del caudillismo, la rebelión delahuertista de 1924. Guzmán no lo hizo: pactó su salida de México y, tras un escape milagroso, erró por distintas ciudades europeas para después asentarse en Nueva York. De ahí viajó a Madrid, adonde llegó el verano de 1925. Si llevaba o no consigo los cuadernos en los que, supuestamente, había escrito a mano todo cuanto vio y escuchó durante su paso por los campamentos revolucionarios resulta secundario frente a la firmeza de narrar, bajo el manto de hazañas que se suponían estrictamente históricas, las revelaciones esenciales de la guerra; una guerra tan cruel como inacabable, casi eterna en un país que había devorado a lo mejor de sí mismo. ~

(ciudad de México, 1956) es pedagoga e historiadora, investigadora titular en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional.