El pasado 3 de septiembre murió a los noventa años John Ashbery, uno de los poetas más prestigiosos del mundo. Ashbery fue heredero y continuador de la mejor tradición lírica del siglo XX. Entre sus principales influencias estaban los surrealistas franceses y Raymond Roussel, de los que aprendió, respectivamente, a emplear la asociación libre y una libertad sin precedentes a la hora de trabajar las formas; también Eliot y Auden, quien estuvo en el jurado que premió el primer poemario de Ashbery, Algunos árboles, y quien declararía con posterioridad que “no había entendido ni una palabra” del libro.

Quizás esa dificultad para entender los poemas de Ashbery tenga que ver simplemente con ciertos hábitos de lectura. Sus textos son, en cierto sentido, como esos estereogramas que esconden una imagen tridimensional en un plano lleno de regularidades: habrá quien tarde más y quien tarde menos, pero todo el mundo puede aprender a verla con la práctica. También se asemejan a ellos en que la imagen resultante no es del todo nítida, es inestable y parece estar a punto de desaparecer, y en el caso de Ashbery, se halla en movimiento. Quizá el tema principal de Ashbery sea precisamente esa dimensión de la vida, la de lo efímero, lo que no se queda quieto y no se entiende. En cualquier caso, el derroche de imaginación y humor de su obra, su musicalidad y la sutileza de su pensamiento hacen que la experiencia de lectura, aunque uno no tenga la sensación de comprender del todo lo que está ocurriendo en el poema, sea, como quería el autor, una “agradable sorpresa” constante.

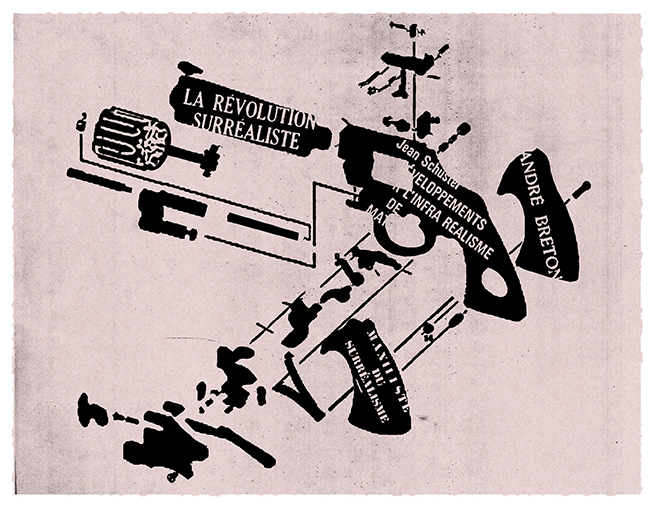

Ashbery formó parte de la Escuela de Nueva York, un grupo de poetas unidos, más que por unas propuestas estéticas comunes, por la amistad y una visión crítica y burlona hacia la academia y el establishment poético de los años cincuenta. Si los surrealistas pretendían ampliar el concepto de realidad para que incluyera la actividad del inconsciente y generar unas técnicas de escritura que permitieran encontrar los materiales del poema, ante todo, en ese territorio desconocido y misterioso, los poetas de esta escuela buscaron, cada uno a su manera, formas de combinar lo subjetivo y lo objetivo. Podría decirse que lo suyo era un surrealismo con referente. Tomaron técnicas de otras disciplinas, sobre todo de la pintura, y en particular del expresionismo abstracto. La declaración de Mark Rothko manifestándose “a favor de las formas planas porque destruyen la ilusión y revelan la verdad” encaja muy bien con la poética de Ashbery, que parece querer mantener en un mismo plano todos los elementos que aparecen en un poema, eliminando, junto a la tridimensionalidad, la jerarquía.

En la línea de la poesía modernista norteamericana, en la que encontramos un explícito desinterés por la expresión de ideas (“No hay ideas sino en las cosas”, dice William Carlos Williams), Ashbery se preocupa por las personas y las cosas, por el flujo de la vida, como única manera de encontrar algo interesante: “Cuando en un poema vas directamente hacia las ideas, con martillos y tenazas, por decirlo así, las ideas tienden a esquivarte. Creo que solo regresan cuando finges que no estás haciéndoles caso.” Cuando Ashbery habla de su escritura siempre parece ligero, como si fuera un niño jugando, casi indiferente, al margen de todo lo intelectual: “Es bastante difícil ser un buen artista y también ser capaz de explicar de un modo inteligente cómo es tu arte. De hecho, cuanto peor es tu arte, más fácil te resulta hablar de él.” Pero esa ligereza no está reñida con una muy perspicaz y compleja postura estética, sino que es producto de ella. Ashbery fue crítico de arte; en una ocasión le preguntaron si había tenido problemas por alguna crítica. “No, porque siempre digo que me gusta todo”, contestó. Podemos tomar este comentario como una mera ironía, pero también podríamos leerlo como una manifestación de la gran variedad de estímulos que empleaba Ashbery para escribir sus poemas. Esta ambigüedad también es característica de él. En sus poemas conviven registros lingüísticos muy diversos, lo extremadamente lírico, lo metafísico, lo coloquial; del mismo modo, conviven diversos estados de ánimo, lo frívolo y lo angustiado, lo neutro y lo emocional. Esa heterogeneidad tiene su origen, sobre todo, en La tierra baldía, el largo poema de T. S. Eliot, del que Ashbery aprendió a trabajar con los espacios, con las distancias entre distintas frases o voces. “Una vez leí que a medida que la música se vuelve menos primitiva y más elaborada, los intervalos que hay entre las notas son mayores”, afirma. Desde luego, estos saltos abruptos, estos cambios de tema o de tono, ya están en Rimbaud y en otros innovadores del siglo XIX, pero toman una forma particularmente clara en La tierra baldía. Otros puntos fuertes de la obra de Ashbery también tienen que ver con las aportaciones de Eliot: el texto lírico deja de ser un espacio para la introversión y pasa a alojar varias voces que no se identifican del todo; la meditación sostenida, que caracteriza algunos de sus mejores poemas, aparece atravesada por distintas digresiones y asociaciones, muchas veces de un modo abrupto pero nunca gratuito, añadiendo capas de complejidad y emoción, matices, contradicciones. En cualquier caso, todo lo sensorial siempre es muy fuerte en Ashbery. Su lectura es una experiencia intensa de descolocación. El carácter irreverente y culto de este autor, su gusto por la transgresión y su deuda con la tradición de la ruptura se manifiestan claramente cuando cuenta que en una ocasión se topó con un poema de Hölderlin que terminaba con una coma y le pareció una gran idea y se la robó. ~