“Y, a partir de este momento, mis parientes polacos y yo misma somos responsables de la suerte que corrieron mis antepasados judíos […] y muchos otros [que] sufrieron en los guetos y en los campos de concentración, caminaron hacia la Umschagplatz y murieron en vagones para ganado.” Así se pronuncia Monika Sznajderman, antropóloga, escritora y editora, cuando se acerca el final de su libro Los falsificadores de pimienta, en el que realiza un ejercicio de restitución de la memoria histórica a través de la historia de su propia familia. Para ello se sirve de documentos públicos, de las obras de supervivientes del Holocausto o de sus historiadores, de fotografías, de escritos de sus familiares y de los pocos recuerdos que su padre le ha transmitido: “Solo has llevado a cuestas unas cuantas migajas, a partir de las cuales yo intento ahora construir mi relato.” El resultado de su investigación es este libro emocionante en el que se mezclan el horror del genocidio judío y el retrato de un mundo que ya no existe con algunos recuerdos de infancia de la propia autora.

Con ese “mis parientes polacos y yo”, Monika Sznajderman asume parte de la responsabilidad –heredada por vía materna– por el destino judío durante el Holocausto. Los Lachert, la rama materna de su familia, pertenecían a la nobleza católica de Volinia. El bisabuelo amasó una fortuna considerable en Moscú. Huyó de Rusia para regresar a Polonia después de la Revolución de Octubre –Sznajderman recuerda a su abuela Maria diciendo: “Cariño, yo solo les tengo miedo a los tanques soviéticos”– y allí continuó su labor de reputado empresario. En la década de los treinta, tanto él como algunos de sus hijos empezaron a manifestar posiciones nacionalcatólicas. La autora, cuando hace recuento de algunas de las declaraciones de miembros o acólitos del Partido Nacional o del Ejército Nacional, recuerda unas palabras de la comisión encargada de investigar lo sucedido en la catástrofe de Smoleńsk, en 2010: Polonia ha sido “la casa de Tócame Roque”. Sin embargo, Sznajderman declara que aunque pueda parecer injusta, no le interesa hablar de lo que sí hizo su familia por la patria, sino reflejar lo que no hicieron en esos mismos años; quiere hablar de su capacidad para no ver las atrocidades que se estaban perpetrando. En este punto uno se acuerda del ensayo de Géraldine Schwarz Los amnésicos, puesto que en ambos libros se habla de los que miraron para otro lado o no miraron con suficiente detenimiento, de los que “siguieron la corriente”, de los Mitlaüfer.

“El católico polaco nunca llegó a saber quién era el judío que habitaba su país”, escribió el nobel Isaac Bashevis Singer. Polacos católicos y judíos se movían en mundos paralelos que apenas se tocaban. Sus destinos “fluían por cauces alejados”, dice Sznajderman. En Lublin, donde tenían una hacienda los Lachert, los terratenientes polacos se dedicaban a jugar al bridge o a organizar bailes, picnics y carreras de caballos. Mientras, en la vecina Łęczna vivían los que con frecuencia se llamaba “nuestros judíos”, con los que la nobleza latifundista tenía un trato escaso, educado, a veces de cierta confianza: se los veía como una curiosidad; a veces los niños de ambos mundos jugaban juntos.

Los nacionalcatólicos polacos eran capaces de anhelar una Polonia libre de judíos (el Partido Nacional llegó a considerar a Hitler una “figura providencial”) y al mismo tiempo tener en gran consideración a los judíos con los que tenían una relación próxima. Como si hubiera una categoría abstracta de judío, que había que eliminar, y luego manifestaciones físicas de esa categoría para las que se reservaba otro tratamiento. Antes de que fueran aniquilados por los nazis, ya se planificaba la reconstrucción de un país libre de judíos, en una suerte de “asesinato simbólico”. En los diarios de la inteliguentsia nunca se menciona a los judíos: “Desaparecieron incluso antes de ser físicamente exterminados.” Zygmunt, uno de los tíos abuelos de Monika Sznajderman, desempeñó diversos cargos en el Partido Nacional. Cuando en 1942 visitó Łęczna, donde vivía “su” Zilberstein, uno de esos judíos fuera de la categoría abstracta de judío, y presenció la sangría que se había cometido allí, quedó conmocionado. “Lo que vi en Łęczna era horripilante, mil veces peor que nuestras vivencias durante el ataque bolchevique. Todos nosotros nos salvamos, ellos perecieron todos”, escribió en sus memorias. “¿Cómo conciliar estos sentimientos con sus simpatías políticas y su visión de una Polonia de posguerra sin judíos?”, se pregunta su sobrina nieta.

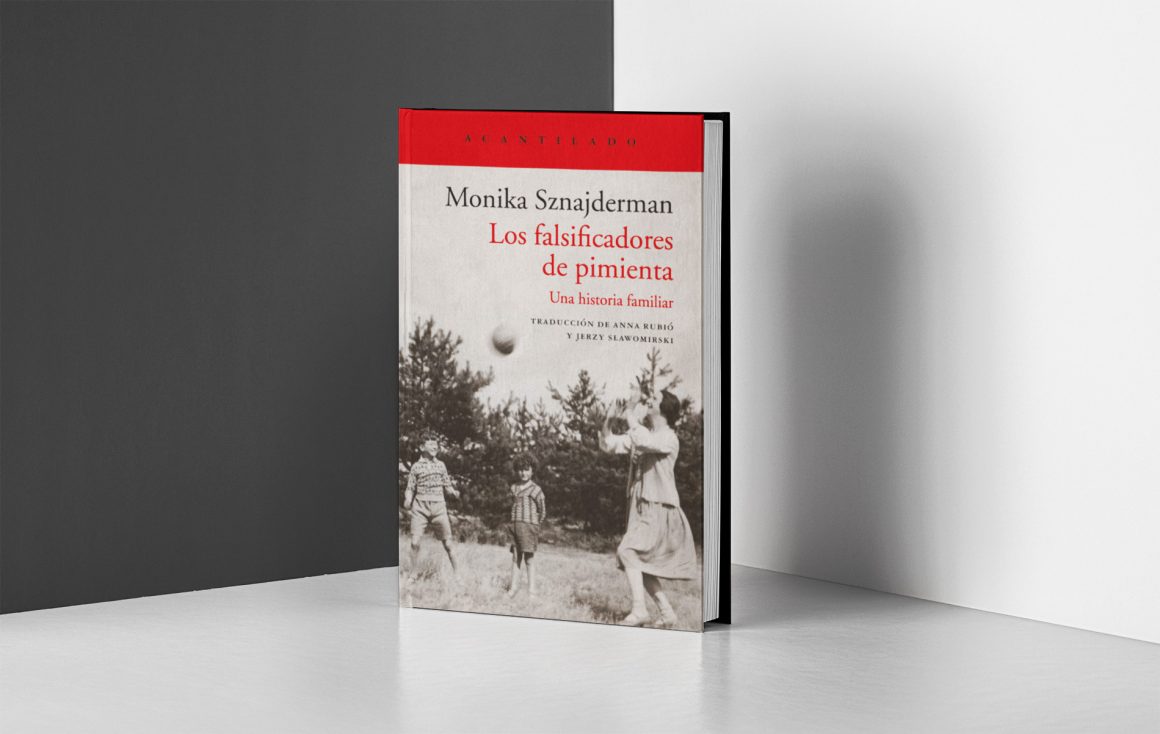

En ese “ellos perecieron todos” no está el padre de la autora. En Monika Sznajderman confluyen los dos destinos que fluían por cauces alejados: por parte de madre, el de los polacos católicos; por parte de padre, el de los judíos de Polonia. Marek Sznajderman nació en 1927, hijo de Ignacy Sznajderman y Amelia Rozenberg. Ignacy abandonó su ciudad de origen, Radom, y su nombre yiddish de nacimiento, Izaak o Icek, “para convertirse en un judío aspirante a polaco”. Era neurólogo. Dirigía los tratamientos curativos de villa Zacisze, una pensión de la familia de su mujer en Miedzesyn, en el extrarradio de Varsovia. La mayoría de las fotografías que aparecen en Los falsificadores de pimienta pertenecen a ese periodo, el de antes, el que desapareció de cuajo. Son fotografías “contaminadas de muerte”, en las que la alegría y el juego tienen un sabor aciago. Por citar a W. G. Sebald, que refrenda uno de los capítulos del libro, las fotografías son “emanaciones de los muertos”.

Durante la Grossaktion, en el verano de 1942, Ignacy y Alus, el hermano de pocos años de Marek, fueron llevados a Treblinka, donde perecieron. Amelia, la madre, ya había muerto en el pogromo de Złoczów, en Ucrania –la autora se pregunta si mientras eso sucedía su familia materna estaría en uno de sus habituales picnics–. Marek, en cambio, sobrevivió a su periplo por los campos de concentración: primero Majdanek, de donde fue trasladado justo a tiempo a Auschwitz (poco después fueron asesinados casi todos los judíos allí encerrados), luego Sachsenhausen, Ohrduf, otra vez Sachsenhausen, Nossen y por último Leitzmritz. De allí huyó aprovechando un raid en abril de 1945.

Marek no habla de todo aquello. No es capaz. “El tiempo de Auschwitz es, desde el punto de vista de la matemática de la memoria, un tiempo inexistente”, dice Monika. En una entrevista con Barbara Engelking, Marek reconoció que para poder adaptarse a lo de después “probablemente cerré, tal vez de manera inconsciente, las puertas del pasado. Y ya no supe abrirlas más”. No se sabe cuándo la cerró exactamente –él y otros supervivientes que se recuperaban en el orfanato de Zatrzebie tuvieron que recibir instrucción militar para poder defenderse en caso de que fueran objetivo de uno de los pogromos que los polacos siguieron ejecutando contra los judíos que habían regresado–, pero consiguió salir adelante. Se hizo médico, como su padre. Y conoció a Małgorzata, la madre de la autora de este libro. Con su unión se fundieron los dos destinos, y con su unión, dice Monika, “esta historia no tiene por qué tener un final triste”.

Tony Judt se encuentra entre los muchos autores citados en Los falsificadores de pimienta. En El refugio de la memoria dejó escrito: “De todos los mandamientos rabínicos, el más perdurable y característico es Zakhor! [¡Recuerda!]”. Zakhor es como se titula la obra más destacada de Yosef Hayim Yerushalmi, también citado por Monika Sznajderman en más de una ocasión. Recordar es lo que hace ella, solo que recuerda lo que ella no ha vivido. O al menos lo intenta. Reconstruye y recuerda “en contra del olvido y en contra de la nada que quisiera engullirlo todo”. ~