En un cuaderno de tapas amarillas oculto detrás de una enciclopedia, mi padre, con la impecable cursiva de su letra de molde, recopiló treinta años de poemas inéditos. En uno, fechado en los setenta, pedía por responso el Adagio para órgano y cuerdas de Albinoni.

Conforme a su deseo, y luego de llevar las cenizas de mi padre a Celaya, su ciudad natal, mi tía Evangelina dispuso que hubiera música durante las exequias. No sonó Albinoni pero sí unas voces, un chelo y un teclado para acompañar los rezos. Por primera vez, fingí cantar esa música desconocida.

…

Ni mi hermano ni yo, que estudiamos flauta por seis años, fuimos músicos de carrera. Él soñaba, antes que con el frac de Jean-Pierre Rampal, con los guantes de Adrián Marmolejo, portero del Club Atlante. Y yo, que me empeñaba en fracasar como actor, dejé la Yamaha guardando polvo. Al igual que mi colega de Hamelín, me horrorizó la idea de un público formado exclusivamente por niños y ratones.

Ni mi hermano se dedicó al futbol ni yo al teatro. Mi padre, en cambio, era abogado y eso le bastaba. Trabajó treinta años en una gerencia jurídica y, pese a tener un pie en las artes, nunca se quiso dedicar a ellas. Prefirió ser recitador y no poeta, melómano y no músico. Leía a fray Luis de León y oía a Chaikovski no con arrepentimiento, a la manera de tantos artistas de ocasión, sino como ejercicio espiritual. Para desayunar, tomar la copa con mi madre o regar el jardín, ponía música. Y yo bajaba a la sala, hipnotizado y de puntillas, a descifrar esos rumores de otro mundo. Bien mirado, me convertí en el público cautivo de un flautista que yo me había negado a ser.

…

Conoció en una cantina a su paisano José Alfredo Jiménez, convivió en tertulias con Álvaro Carrillo y cenó en casa de Roberto Cantoral, pero su cantautor de cabecera fue Agustín Lara. Coincidió en nuestro club con el barítono Roberto Bañuelas, quien, después de grabar un elepé bajo la dirección de Von Karajan, se dedicó a la halterofilia y a escribir minificciones. Frecuentó a Tehua, una cantante que pudo sobrevivir al mote de Jaime Sabines: “la voz abusadora de los pájaros”. Cultivó la enemistad con el jazz, el rock y la trova. Más que absoluto, su oído era absolutista. Amordazaba a sus muchos demonios –nunca he experimentado un silencio tan corpóreo y feroz–. Mi madre, mi hermano y yo sabíamos que la tormenta había pasado cuando empezaba a canturrear boleros ilógicos o rancheras absurdas.

…

El eclecticismo de mi padre curó mi rebeldía adolescente. Sin embargo, pude ingeniármelas para llevarle la contraria: si él reproducía a Brahms, yo me inclinaba por Hans Rott, su discípulo; si él oía música mexicana de salón, yo prefería el chovinismo sofisticado de Silvestre Revueltas; uno subrayaba el requinto de Los Panchos, y otro, el piano de Agustín Lara.

Mientras él recorría las tiendas de discos buscando cierta versión de los conciertos para piano de Mozart, yo, pepenador musical de trece años, rescataba a compositores desconocidos en el “tiradero”, una suerte de fosa clandestina de cedés: Ruth Crawford Seeger, Selim Palmgren, Giovanni Paisiello, Grace Williams… En el fondo, mis pretensiones eran más cursis que esnobs; deseaba que mi padre conociera por mí aquella sociedad de anónimos con apellido, que me juzgase como un melómano a su altura y no un enamorado del amor ajeno.

Deseaba, en resumen, que me admirase por ser lo que él no era. Pero, orgulloso de su humildad, mi padre nunca se hubiese admirado a sí mismo. Y yo, por entonces, interpretaba una versión apócrifa de él.

…

Por su manera tozuda de tocar la guitarra, siempre nos fue difícil acompañarnos: o yo me adelantaba, o él iba un paso atrás. Pero la armonía a dos voces corregía el desfase: “Sufro la inmensa pena de tu extravío, / siento el dolor profundo de tu falsía…”

–¿“Falsía”?

–Sí, papá.

–Se dice “partida”, no “falsía”.

–No: “falsía”. Me lo dijo un amigo cubano.

–Inventos. Yo me aprendí “Lágrimas negras” hace cincuenta años y nunca oí “falsía”.

–Te digo que así va la letra original.

–…

–Cantémosla como tú te la sabes.

–¿“Partida”?

–Sí: “partida”.

…

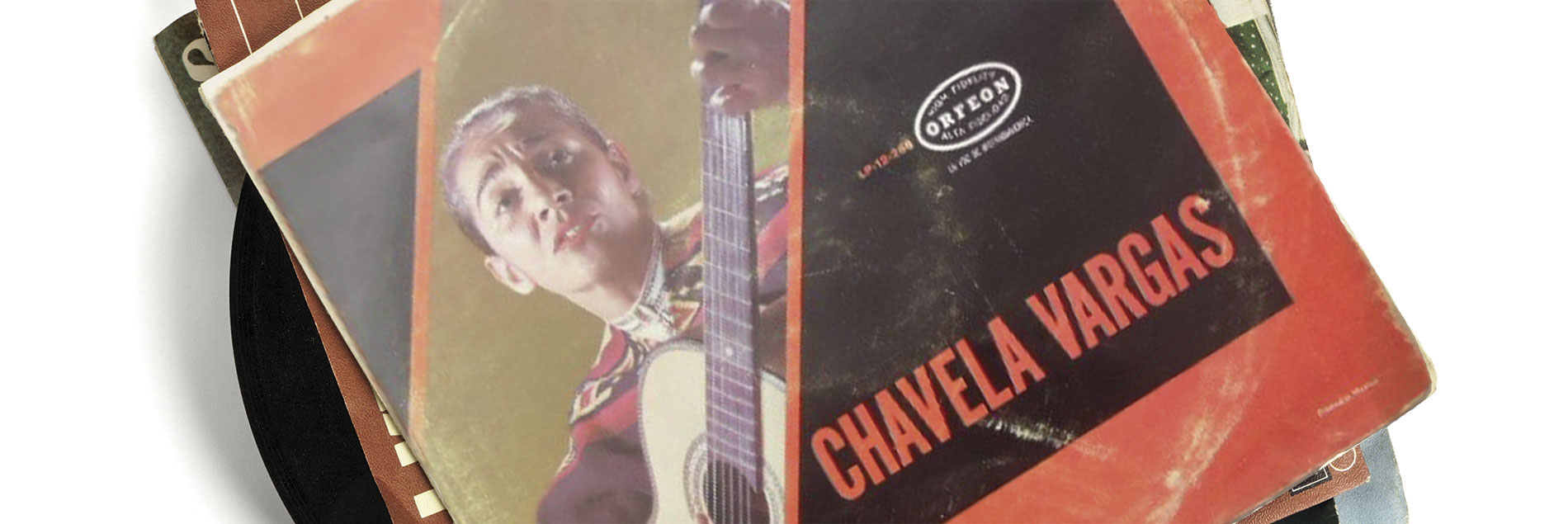

Odiaba las obras infantiles de Mozart y amaba las de su eterna madurez. De los cantantes de La Sonora Matancera prefería a Celio González, Bienvenido Granda y Daniel Santos. Le aburrían las óperas, pero rescataba las oberturas de Wagner y Verdi. Su trío predilecto eran Los Tres Ases. Guillaume de Machaut lo sobrecogía: lo consideraba la banda sonora medieval de una película de horror. Chelo Silva y no Paquita la del Barrio, Jorge Cafrune y no Atahualpa Yupanqui, Édith Piaf y no la chanson française, la Chavela Vargas que cantaba a José Alfredo y no la musa de Almodóvar. Sonatas para piano, pero no cuartetos de cuerda. Y, salvo Bach, ningún compositor barroco. Esto también vale como biografía.

…

“¿Y por qué ya no compone como antes, como cuando hizo La noche transfigurada?” Arnold Schoenberg respondía con fastidio: “Lo sigo haciendo, pero nadie parece darse cuenta.” El padre del dodecafonismo le había abierto la puerta al siglo XX y, en consecuencia, tapiado la del XIX y su melodiosa descomposición.

Recalcitrantemente romántico, mi padre era devoto de algunos compositores del siglo que nos vio nacer: Mahler, Poulenc, Shostakóvich, Sibelius… Los cuatro, con la medida justa de disonancia que podía tolerar y tararear. Tal vez por eso, antes incluso que La noche transfigurada, prefería la orquestación que Schoenberg hizo del Cuarteto para piano no. 1 de Brahms. Mismo caso de la Suite Carmen, del ruso Rodión Shchedrín, donde las percusiones respingan contra la hispanidad torera de Bizet, o de la cadenza que otro ruso, Alfred Schnittke, redactó para un violín fantasmagórico en el concierto op. 61 de Beethoven. Pequeñas intromisiones de un siglo ruidoso y, ahora, extinto.

José Antonio Bravo González nunca pareció darse cuenta del contemporáneo que fue. Había nacido en 1942, cuando Shostakóvich compuso Leningrado, su sinfonía favorita; Schoenberg mismo, su Concierto para piano; y John Cage, un par de sus Paisajes imaginarios. Como yo con la poesía al empezar a leerla, él consideraba que la música era el arte de un tiempo pasado y mejor; algo tenía de placer culposo, de vicio aristocrático. Como fumar, decir poemas de memoria, hilvanar citas ajenas y aforismos improvisados durante una larga conversación.

Mi padre besaba y abrazaba con incómoda virilidad, con la torpeza de un hijo de su siglo. “¿Cómo se puede chiflar una tonada (o, más bien, desentonada) de Schoenberg?”, me inquiría. “Cosa de acostumbrarse”, le contestaba yo.

Todo lo que suena se puede recordar.

…

Estrofa a estrofa, la canción “It was a very good year” [“Qué gran año”] parece relatar cuatro estaciones de la vida de Frank Sinatra. Cuando la grabó con la orquesta de Count Basie en 1966, el cantante acababa de cumplir cincuenta y su plenitud parecía lejos del “otoño del año” descrito hacia el final, donde se juzga “mi vida como un vino de cosecha / proveniente de finos y viejos bodegones / hasta las mismas heces, desde el borde, / y que manaba claro / y dulce. Qué gran año”. No más los amores pueblerinos de los diecisiete, los de la gran ciudad a los veintiuno, los de grandes pretensiones a los 35. Una intensa vida sentimental da paso a una etapa libre de exabruptos. Sinatra cosecha –y, sobre todo, bebe– lo que ha sembrado con serena conformidad.

Cuando se jubiló de su trabajo a los 68, mi padre codiciaba aquella vida sin perturbaciones, una vejez de pocos pero auténticos placeres. De inmediato su cuerpo se encargó, como yo en mi adolescencia, de contravenirlo: la artritis reumatoide, la hiperplasia prostática, la depresión, la ansiedad y el epoc lo fueron sepultando como los papeles de una nueva e inesperada oficina.

Sin embargo, la canción de Sinatra se convirtió en la predilecta de mi padre durante su “invierno del año”. Mientras cenábamos, la dejaba sonar dos o tres veces. En especial, lo erizaban las cuerdas de la orquesta cuando la canción, con furia melancólica, anuncia el desenlace.

“Qué gran año”, decía con la mirada perdida en el jardín. “Qué gran año”, decía.

…

Al cumplir dos semanas en el hospital, meses antes de su muerte, me pidió un radio portátil para distraerse del trajín de las enfermeras, de los rosarios en voz alta para otros pacientes, del ruido blanco de los respiradores.

Le dejé el radio sobre el pecho, sintonizado en la estación Opus 94 de fm. Pero mi padre ya no estaba en condiciones de distraerse. A esas alturas, todo constituía un augurio: los noticieros, las charlas informales, los trámites. Cualquier canción era un pronóstico reservado.

“Sobre el final de la vida”, escribió Fabián Casas, “la única música que existe / está fuera de nosotros”. En la misa fúnebre de mi padre, más que música, había paz. Inédita y desconsolada, pero paz al fin. Y la paz, como bien hacemos en ignorar, es sorda. ~

(Ciudad de México, 1979) es poeta, ensayista y traductor. Uno de sus volúmenes más recientes es Historia de mi hígado y otros ensayos (FCE, 2017).