A la memoria del profesor Francisco Rico

Para entender el destino que Cervantes dibujó en la segunda parte del Quijote conviene tener en cuenta la larga tradición caballeresca de Barcelona vinculada a la Confraria de Sant Jordi, que adoptó el modelo de Ramón Llull en los aspectos militares, la protección de huérfanos y desamparados, la lucha contra traidores y ladrones, y la destrucción de los enemigos de la Iglesia. Su creación surgió a impulsos históricos, puestos al servicio del bien común y de la defensa de un amplio territorio, que adoptó al caballero y mártir de la Capadocia como “patró de tota la Corona d’Aragó”, celebrando anualmente justas y torneos.

A principios del siglo XVII, quedaban lejos las antiguas justas, como aquel torneo de 1424 a la llegada del rey Alfonso el Magnánimo desde Nápoles, donde los caballeros se lucieron en la plaza del Born. Sin olvidar el de 1565, al que acudió don Diego Hurtado de Mendoza y cuyos contendientes se bautizaron con nombres sacados de las novelas de caballerías. Ya Fernando II de Aragón, luego Rey Católico, había participado en Barcelona junto a nobles castellanos, catalanes y aragoneses en 1481 en juegos de armas y cañas, que también tuvieron lugar en la época de Carlos V. Sin olvidar los torneos marítimos desde los barcos, como el de 1587 delante de las Dársenas.

De esa larga tradición dio cuenta el dominico fray Jaime Rebullosa en la Relación de las grandes fiestas que en esta ciudad de Barcelona se han echo à la Canonizacion de su hijo San Ramon de Peñafort, publicado por Iayme Centrat en Barcelona, 1601, cuatro años antes del Quijote. En ellas, los caballeros catalanes parecían recordar los festejos descritos en 1573 por Antonio de Lofraso en Los diez libros de Fortuna de amor, donde ofreció una invención de justas reales, que bien pudieron inspirar también a Cervantes. En ellas, el poeta sardo no se olvidó de la plaza del Born, grande y espaciosa, con su tela para justar, ni de los estandartes con letreros en catalán y castellano. Los carros alegóricos, la montaña artificiosa, los niños disfrazados de ninfas con pelucas rubias y guirnaldas de flores, que aparecen en su obra, fueron muy semejantes a los descritos por Rebullosa.

Los festejos barceloneses por san Raimundo fueron semejantes a los que se habían hecho en 1599 a la llegada de Felipe III, tras celebrar en Valencia sus bodas con la reina Margarita, como el sarao de damas danzando ante los reyes, parejo a los saraos de 1601 y al del Quijote. Estos gozaban de una larga tradición desde los que Barcelona dedicó a Isabel la Católica en 1481 y más tarde a la reina Isabel, esposa del emperador. Y otro tanto puede decirse de la justa caballeresca en la plaza del Born ante Felipe III, que visitó el convento de santa Catalina, donde rezó ante el sepulcro del beato Ramón de Peñafort; lo que sería decisivo para su futura canonización.

Ramón o Raimundo de Peñafort fue un dominico de origen noble, que se formó en la Universidad de Bolonia y llegó a ser general de la Orden de Predicadores. Brilló como jurista e introdujo la Inquisición en el reino de Aragón. Habiendo fallecido en Barcelona en 1275, fue proclamado beato en 1542 y canonizado el 29 de abril de 1601. Ello promovió numerosas publicaciones, incluidos los pliegos sueltos, gracias a las fundaciones de dicha orden en España y América

La noticia de su canonización se extendió por todos los conventos dominicos y Valencia se unió en 1602 a los festejos barceloneses, que llegaron también al otro lado del Atlántico con los que Quito organizó en 1603, promoviendo misas, procesiones y justas. En ellas no faltaron los altares alegóricos y hasta un inusitado combate entre galeras turcas y soldados de Malta, así como un sarao de damas y galanes, luminarias nocturnas, música, exhibiciones ecuestres y corridas de toros en la plaza mayor. Esas y otras invenciones llevaron, allende los mares, la efeméride relatada por Rebullosa, aunque con aires regionales y de protesta.

Las publicaciones sobre san Raimundo hacen plausible que el acontecimiento llegara a ser conocido por Cervantes, dada la vinculación que tuvo con la Orden de Predicadores. A fin de cuentas, su comedia El rufián dichoso se basó en la historia de un jaque sevillano trasladado a México, que se transformó en el dominico con fama de santo fray Cristóbal de la Cruz. Cervantes participó además en un certamen zaragozano de 1595, celebrado por san Jacinto en el convento de esa orden, donde fue premiado con unos cubiertos de plata. La relación publicada por Jerónimo Martel, donde aparecían sus versos y se le calificaba de ingenioso, pudo ser decisiva para el inicial destino zaragozano de don Quijote, teniendo además en cuenta que los caballeros de la zaragozana Cofradía de San Jorge celebraban en el Coso anualmente, el 23 de abril, la sortija en la que él quiso participar.

El libro de Rebullosa ofrece numerosos paralelismos con el Quijote, al relatar unas fiestas barcelonesas de 1601 que, por su riqueza, bien podríamos calificar de olímpicas, en su sentido de universales. En ellas participaron todos los estamentos de la ciudad: desde el duque de Feria y los conselleres de la Diputación, a los inquisidores, las cofradías, las órdenes religiosas, la universidad, los distintos gremios y un nutridísimo público llegado de toda Cataluña.

La ciudad se volcó en el evento, con música, colgaduras, fuegos artificiales, misas, procesiones, altares efímeros, desfiles de a caballo, torneos, encamisadas nocturnas, saraos y justas caballerescas en la plaza del Born. El componente literario se extendió a la celebración de un certamen, la colocación de poesías en las puertas del convento de santa Catalina, los carteles de desafío anunciando los torneos y los pliegos sueltos que se repartían por las calles.

Barcelona apareció como una ciudad plurilingüe, a juzgar por la mezcla de italiano, francés, castellano y catalán de un soneto colgado en la puerta del monasterio dominico. Pero fueron esas dos últimas lenguas las que aparecieron en los certámenes, unidas al latín, presente también en los sermones. Frente al maleficio de Babel, la celebración demostró la riqueza de las lenguas en contacto y de la traducción; perspectiva que Cervantes constató particularmente en el viaje de don Quijote a Barcelona y en el Persiles.

Un aspecto curioso fue la participación de lacayos en los desfiles por san Raimundo para que la ciudad estuviera alejada de bandoleros. Barcelona mostró, en esa ocasión, su larga tradición festiva y carnavalesca, con desfiles de dragonazos, danzas de caballitos y demonios, el paseo de un gigante y una giganta llevando lanzas en las manos, y un gigante descomunal “armado con grandes planchas y coraças, y con su celada…, baylando los cascabeles al son de una flauta y tamboril”. La proliferación de gigantes desde el siglo xiv en casi toda Europa es bien conocida, así como su presencia en los libros de caballerías. Ellos recrearon a Goliat, Hércules y Sansón, ridiculizándolos con sus armazones de madera, aros metálicos, telas y latas plateadas, al igual que los que aparecieron en el Corpus de Toledo en 1497 o en el de Alcalá en 1525.

Además de los gigantes con espadas de cartón en las procesiones barcelonesas, cabe aludir a los caballitos cotoneros, que imitaban a los de carne y hueso. El lenguaje caballeresco se rebajó también con la tradicional mulaza o mulassa, que llevaba encima un muchacho representando a san Raimundo paseando la mar sobre su capa. Ese recreo festivo lo ofreció igualmente el teatro jesuítico, con autos representados por adolescentes, como muestran la obra del padre Azevedo o las farsas estudiantiles, que ridiculizaban la épica en los vejámenes de grado. Vestidos con “hielmos y petos de papelón de plata” en la Tragedia de San Hermenegildo (Sevilla, 1591), convirtieron en burla los modelos heroicos, al igual que haría el Quijote.

Junto a los desfiles y juegos ecuestres en honor de san Raimundo, no faltó el águila de la Diputación y la “bribia” disparando cohetes por la boca, gracias a un hombre que estaba metido en su vientre, al igual que ocurría con la tarasca madrileña. Barcelona pretendió en esas fiestas que “no le tomasen la mano otras ciudades de España en celebrárselas primero”, y consiguió que las órdenes religiosas y las cofradías de toda Cataluña se unieran, compitiendo en vestimenta y efectos parateatrales. En ellas, no faltó al reclamo una canción pastoril graciosa “a la medida del verso catalán antiguo”, que dejaron los aldeanos en la puerta de la iglesia de santa Catalina: “Gent catalana / cantem de gana / per tot lo mon: / festa sens mana / molt soberana de Sant Ramon”, a quien consideraban “Gran Catala clar y senser”.

Un mancebito subido a un caballo blanco, vestido con vaquero de tela de oro y cubierto con guirnalda de flores, sacó el cartel de la “Iusta literaria en llahor del glorios San Ramon de Peñafort”, cuyos poemas debían estar escritos en tres idiomas: “la patria lengua, Limosina abona / en que derrama Ausias sus querellas / la general Latina, y abundosa, / y la elegante castellana hermosa”. Pero, al tiempo que iba a celebrarse ese certamen organizado por la universidad, se anunció un torneo en el que aparecieron dos peregrinos extranjeros llamados Rodelfo y Arquelidoro, que, sabedores del valor “De la Catalana sangre, / Que para vencer mil mundos / Basta un Catalan nombrarse”, convocaban un torneo a pie con picas y armas.

La iglesia de los dominicos se convirtió en un auténtico teatro, que convirtió Barcelona en una ciudad a lo divino, llenando calles y plazas de colgaduras, tablados y tabernáculos con las imágenes de distintos santos, incluida la de Santiago ante la iglesia de su nombre, o las referidas al rey don Rodrigo y la Reconquista.

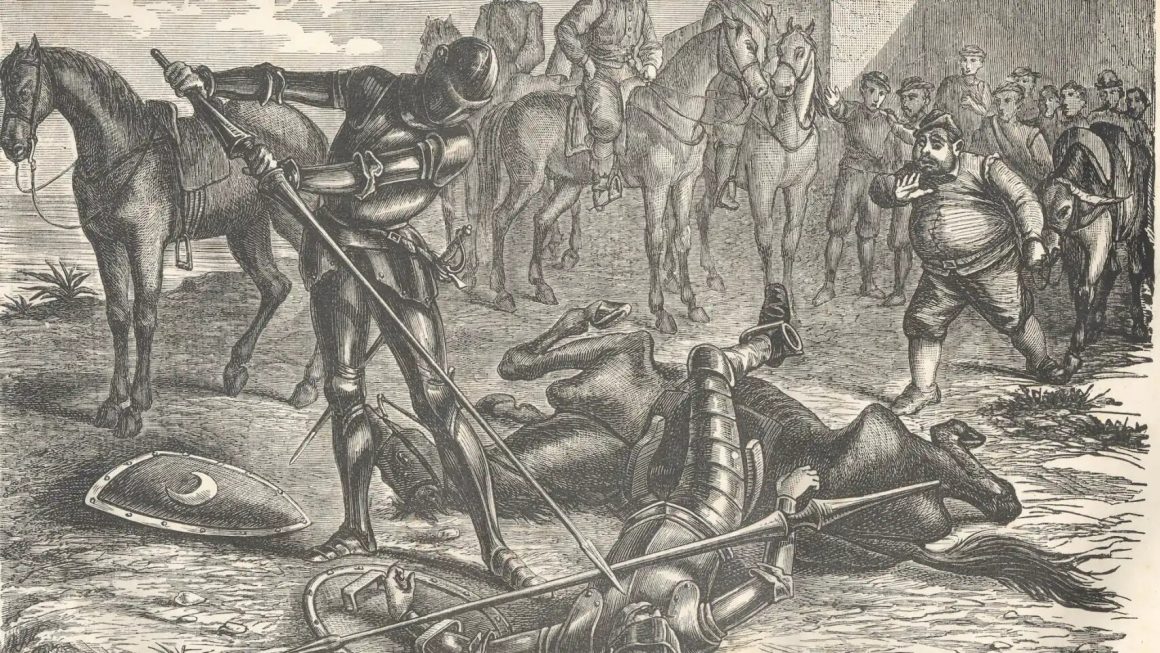

Uno de los festejos más sonados fue el de la defensa del Paso Venturoso, inspirado no solo en las tradicionales justas barcelonesas sino en el Paso Honroso que mantuvo en tierras leonesas Suero de Quiñones en 1434, aunque, nominal y escenográficamente, se aproximara sobre todo al Paso de la Fuerte Ventura, celebrado en Valladolid en 1428. En la plaza del Born, la gente se asomaba desde las ventanas y tejados para ver la tienda de los caballeros defensores, además de otra en la que había un vistoso castillo, coronado por una peña sobre la cual había un ave fénix. Antes de comenzar el paso, los caballeros fueron a rezar al monasterio de los dominicos, donde dieron “una graciosa arremetida hasta el Altar del Santo, humillando con muy gentil ayre cuerpos, lanças y cavallos”.

A las tres de la tarde, aparecieron en dicha plaza tres caballeros mantenedores que iban a defender las reliquias de san Ramón, dando comienzo al encuentro con música de atabales, trompetas y menestriles. La fiesta tuvo vislumbres internacionales, pues los caballeros iban disfrazados de albaneses, tracios, persas y japoneses indianos, junto a otros que representaban emperadores romanos: el traje de raso leonado con escamas de oro y, en cada una de ellas, “un espejuelo del tamaño de un real de ocho, faldones de espejuelos y alrededor espejos enrizados de plumas”. Se seguía así la moda europea de los libros de habiti, que recreaban con preciosos grabados la vestimenta de las naciones más diversas.

La abundancia de espejos en esas fiestas recuerda sin duda el futuro nombre del Caballero de los Espejos, Sansón Carrasco. Así ocurrió con el desfile de caballeros vestidos a la portuguesa, que llevaban “los capuços sembrados de peines y espejos”, y que combatieron de lanza y espada con una folla. Portugal estuvo también representada por tres embajadores, acompañados de lacayos que cantaban en portugués al son de las guitarras. A ello se añadió el embajador de Moscovia, cubierto con pieles de martas, seguido por el de Persia, con aljaba y turbante de plumas, acompañado de doce pajes vestidos a la persiana con cimitarras y arcos. A su vez, los disfrazados como reyes de México y Japón iban acompañados de sus respectivas reinas, figuradas, en ambos casos, por muchachos con peluca y “de muy buen parecer”, según Rebullosa. Estos desfilaron junto a las camareras viejas de las reinas, representadas por hombres enmascarados, que bien hubieran podido competir con lo soñado por don Quijote en la cueva de Montesinos.

Además de dieciséis caballeros andantes armados a la ligera, lanzas en las manos y testeras con plumas, lo más significativo fue la aparición de dos caballeros vestidos “a la antigua”, que cabalgaban sobre grandes frisones llevando “armas de cuero cozido muy bien pintadas y doradas”. Sus ocho lacayos, armados a su vez “con la propria extravagancia, qual vestido de malla de pies a cabeça, qual con ballesta de garrucha”, pudieron servir de pauta a Cervantes a la hora de dibujar los visajes, tan antiguos y ficticios como ridículos, de don Quijote.

Los caballeros andantes corrieron el estafermo en la plaza del Born durante una hora, con donosos encuentros entre los que defendieron el Paso Venturoso. Uno de ellos arremetió a cuchilladas contra el castillo, haciendo que el ave fénix que lo coronaba batiera sus alas. Esta ardió durante un cuarto de hora y luego se abrió en dos la peña que la sostenía, apareciendo la figura de san Ramón, que “levantó la mano y echó la bendición”.

Días después, se celebró en la misma plaza “El Torneo del Desafío de los Cavalleros forasteros”, uno de los cuales portaba un Atlante sosteniendo un mundo, como símbolo del santo dominico. Que un mote escrito en su honor dijera: “Más hazañas que Sansón / hizo aqueste brazo fuerte / en vida y después de muerte”, y que otro llevara un gran espejo no deja de recordarnos, una vez más, al futuro Sansón Carrasco disfrazado como Caballero de los Espejos que derrotaría a don Quijote en la playa de Barcelona.

La alternancia entre literatura y juegos de armas se vio también en el certamen poético de la universidad, donde participó un tal Ausías March, descendiente “del que lo fue tanto entre todos los Poetas de que España más se precia”, según dice Rebullosa. En esa justa literaria, hubo poemas en latín, catalán y castellano, algunos escritos por mujeres, como la glosa de doña Catherina de Cardona o los que cantó una supuesta “Boscana”, no se sabía muy bien si en prosa o en verso. El lenguaje de la justa poética se apropió del caballeresco al calificarse el certamen de “torneo” y al convertir a los poetas en caballeros de la palabra.

Respecto a la lectura que Cervantes pudo hacer del libro de Rebullosa, cobra particular interés el cartel de desafío emplazando a una sortija y un faquín en la plaza del Born, pues apareció en ella nada más y nada menos que un predecesor del protagonista de los Trabajos de Persiles y Sigismunda, llamado Periandro. Quince años antes de que apareciera esa obra, el caballero catalán don Pedro Clasqueri i Vila se escondió bajo el nombre de Periandro Clariquel, transformando su apellido en otro cercano a los Clariseles caballerescos y al Clareo y Florisea de Núñez de Reinoso, donde aparecía la princesa Periandra.

La aventura caballeresca estuvo abierta a todos, pues se conminaba a que asistieran los “valerosos Españoles / honor de la patria vuestra / fama de agenas naciones”, junto a los catalanes nobles y discretos, “iguales a los mejores”. El Paso Venturoso de 1601 se inspiró, como señalamos, en el Paso Honroso leonés, donde intervinieron caballeros castellanos, catalanes, portugueses, alemanes, italianos, bretones y valencianos, incluido don Gutierre Quijada, de quien don Quijote dijo descender. Pero recordó, sobre todo, el vallisoletano Paso de la Fuerte Ventura, del que los catalanes imitaron la fortaleza de madera y lienzo con su campanario y un grifo dorado. De este copió también antiguas formas cetreras en el desfile de cazadores llevando hurones, monas, sabuesos, conejos y aves en red, con los que simularon una vistosa caza. Y hasta es probable que los caballeros catalanes recordasen las Coplas de Jorge Manrique, detrás de las cuales estaba el recuerdo del paso vallisoletano, según Francisco Rico: “¿Qué se hizo el rey don Juan?/ Los infantes de Aragón/ ¿qué se hizieron?/ ¿Qué fue de tanto galán, / qué fue de tanta invención como traxeron?”

La teatralización de Barcelona en los episodios vividos por don Quijote se prolongó en el de las galeras, cuando el cuatralbo ordena que suenen chirimías, abatan tienda y disparen los cañones, como era habitual “cuando una persona principal entra en la galera”. Su comicidad se desarrolló, a juicio de Anthony Close, en un contexto de “alegría universal” que fue paradigma del Quijote:una obra híbrida, entre la novela heroica de aventuras y a la vez cómico-realista, que se oponía a las aventuras de Amadís y demás familia.

Tras la derrota de don Quijote por el Caballero de los Espejos en Barcelona, su regreso a la aldea cerraría el círculo al morir en el lecho como ningún caballero andante hubiera deseado. Sancho constataría sin embargo que su amo había vuelto como “vencedor de sí mismo”, lo que era “el mayor vencimiento que desearse puede”. La sátira y la burla serían sustituidas por la agridulce suma de Heráclito y Demócrito bajo la imagen de un Alonso Quijano “el bueno” despidiéndose antes de morir como enemigo de Amadís y su caterva.

Ese nombre ya no remitía al valeroso don Gutierre de Quijada, sino al poco lucido don Alonso Quijada, que, de doce lanzas que corrió en el Paso Honroso de Suero de Quiñones, apenas rompió tres. En aquel lejano trance, los catalanes se habían mostrado “muy ganosos de batalla” y hubo un enfrentamiento entre don Suero y dos caballeros que venían “con priessa” de Cataluña. Ello generaría una batalla de cartas cruzadas que formaría parte de la historia interminable de los desafíos de papel estudiados por Martín de Riquer y Vargas Llosa.

La relación de Rebullosa sobre las fiestas de 1601 por san Raimundo pudo ser capital respecto a la invención de un caballero como don Quijote, que salió a la ventura revestido a la antigua con las trazas y armas de sus antepasados recreando un mundo ficticio, que Torrente Ballester acrisolaría en El “Quijote” como juego.

La obra cervantina supuso un ejercicio máximo de sincretismo ingenioso al mezclar un sinfín de géneros con la realidad caballeresca y festiva al uso. Pero, en ese ejercicio de imitación compuesta, Cervantes se distanció de todo ello para escribir a lo libre, situando la vida y aventuras de un singular caballero manchego en el territorio de la locura. El Quijote se alzó así como epítome literario e histórico de su tiempo, dando además principio a la novela moderna.

Alejado de la geografía mítica de los caballeros andantes por Grecia, Hircania, Bretaña o Gaula, su protagonista apenas recorrió los caminos de la Mancha y Aragón. Barcelona, la única ciudad que visitó, y que fue su alba y su albergue, sería para siempre el símbolo de cómo alcanzar el triunfo universal en la derrota gracias a la literatura. ~