Los cadáveres que el periodismo ha dejado en la cuneta se están deslenguando. Sus muertos son una fuente inagotable de información para cualquier análisis forense del estado de la profesión, y en los últimos meses han empezado a hablar en muchos idiomas. Sin duda, otras muchas profesiones pasan por los mismos estertores: salarios bajos, explotación, robotización y muerte del profesional. Una señal más de que el ser humano ya no es necesario en su propio ecosistema. Pero hubo un tiempo en el que el periodismo era una profesión fundamental para mantener la salud democrática, si es que eso tiene hoy algún sentido.

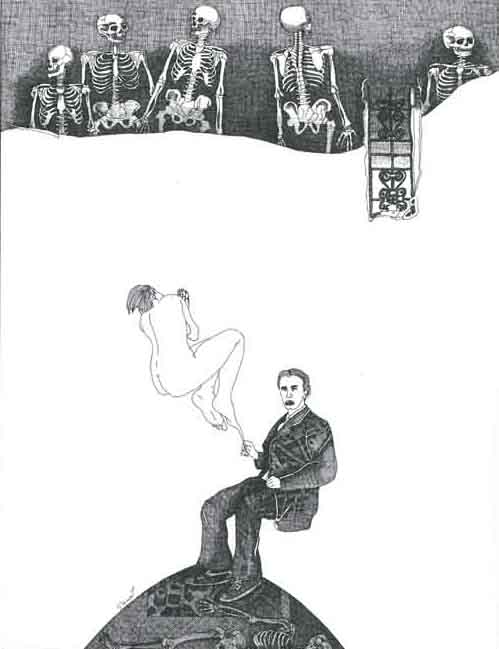

Sin duda su cadáver más notorio ha sido el de Arnaud Dubus, el corresponsal por excelencia, el modelo de profesional que fue a comprender y explicar un país ignoto, que hablaba el idioma local, autor de libros imprescindibles sobre el Sureste Asiático, con una experiencia intelectual y vital a la que cualquier principiante debería aspirar. Su suicidio en abril, pero sobre todo la precariedad de sus últimos años, confirman el triunfo de la impostura sélfica, gratuita, en un sector que nació mestizo, en difícil equilibrio entre derecho humano, negocio, servicio público, control del poder y entretenimiento.

En la deriva de esta profesión tan necesaria como denostada, el de Dubus era el único arquetipo inmaculado que les quedaba a los másteres de periodismo para seguir cobrando barbaridades a miles de polluelos que se estrellan cada año al final de la cinta transportadora, hipnotizados por la aventura del “oficio más bello del mundo”. Los estudiantes deberían denunciar por publicidad engañosa a quienes vendan esa fantasía, sabiendo que el artículo se paga a cincuenta euros y con suerte publicarán dos veces al mes. Esa era la situación que vivía Dubus antes de aceptar un trabajo en su embajada, donde las humillaciones contra él continuaron.

Otro golpe de gracia en las corresponsalías ha sido el fiasco de la estrella alemana Claas Relotius. Hemos pagado un alto precio por una minoría de cuentistas y trepas que mancillan una profesión en la que la mayoría hace un trabajo serio y ético. Pero el acuerdo tácito de ignorar los fallos y delitos del sistema y de los compañeros, incluido el del fact-checking del caso Relotius, hace perder a todos, menos a Juan Moreno, credibilidad y valor. Un valor que se mide en subcontrata, y nunca el prefijo “sub” estuvo mejor utilizado. Serán muchos los profesionales de otros sectores que se sientan identificados, y estarán de acuerdo en que si un negocio no da beneficios, mal está que las empresas expriman a sus trabajadores para conseguirlos. Mejor buscar otros nichos de mercado, si es que queda alguna decencia. Pero entonces, ¿quién va a ofrecer información veraz y cómo se va a cobrar?

Hablar de periodistas freelance hoy en día es un pleonasmo y un eufemismo: pleonasmo porque la mayoría de periodistas son freelance y eufemismo porque freelance significa precariedad. Seguramente nunca habrán oído hablar de editores freelance y mucho menos de un director de diario freelance. Porque no existen. Lo que sí que está empezando a existir son los “locales”, y retomo el asunto más adelante.

La precariedad del corresponsal de medios occidentales, que en su encarnación más grotesca va dando lecciones morales por el mundo subdesarrollado y antidemocrático en el que se explota a la población, es tal que incluso los anglosajones y franceses, siempre tan pudorosos con sus corporaciones, han empezado a confesar sus miserias. El tabú de informar sobre la propia profesión o sobre los compañeros se ha quebrado. Y eso está muy bien para el consumidor, porque si usted no quiere promover la explotación de menores en Asia por parte de las textiles occidentales comprando sus trapillos, también debería poder decidir comprar o no un diario que explote a sus corresponsales, mayores y menores de edad, y por fin acelerar una muerte más digna que la lenta por inanición.

Una de las investigaciones más reveladoras que he leído en ese sentido se publicó en The Independent en febrero: ““¿Necesitamos más corresponsales obreros?” Gracioso porque, a pesar de tener buenas entrevistas y datos, el titular, viniendo de un diario británico liberal de izquierdas, era clasista. En el artículo se explica que el diario ofrece formación a los pobrecillos que no pueden pagarse una carrera. ¡Por fin un reconocimiento de la gauche divine británica! El autor da cifras de la cantidad de Oxbridges que copan las corresponsalías británicas: más de la mitad. Oxbridge es un slang que se refiere a los privilegiados que pueden permitirse másteres en Oxford, Cambridge y las universidades de la Ivy League, por el módico precio de 50.000 dólares al año, y luego pasarse años cazando buenas historias casi sin cobrar, porque no lo necesitan. En muchos casos, estudiar en la Ivy League solo supone una deuda de por vida. Pero para muchos jefes de personal es una señal de que pueden contratarlos por menos, mientras su familia o pareja los mantienen en su persecución de la gloria.

¿Pero por qué el origen de clase del reportero es importante? Pues bien, los analistas han atribuido el fracaso de la prensa en ver venir el brexit o el triunfo de Donald Trump a que las redacciones están llenas de Oxbridges en su torre de marfil, sin el mínimo contacto con la realidad de la mayoría de la población y sus preocupaciones más acuciantes, que no detectan los asuntos de interés común.

Algo similar ha sucedido con Francia de los Gilets jaunes, que abucheaban a los periodistas porque veían las protestas por la justicia económica como algo ajeno a ellos, a pesar de la precariedad de su propio sector. Esto no ha hecho más que ahondar el abismo en el que la población mira a la prensa como un servicio al poder desconectado de los ciudadanos. Es difícil que una persona que nunca ha pasado hambre pueda explicar lo que es el hambre. Pero los males del mundo están siendo capitalizados por mini Lawrences de Arabia que se acercan a la pobreza desde una supuesta superioridad moral y económica, y la certeza infundada de que nadie verifica sus textos en un mundo en el que ya todo se puede comprobar. Creo que la mejor parodia de ese mesías con keffiyeh impoluto y sus andanzas en Oriente Medio la hizo Karl Sharro en 2014, algo que dentro del sector solo había hecho con sátira misántropa Evelyn Waugh en 1938. Lo más importante es que si la prensa anglosajona está escribiendo sobre el pijoperiodismo es porque el cáncer ya es terminal. Y se veía venir.

“¿Pero aún quedan periodistas que viven por debajo de la Diagonal?” Era el verano de 1999, y uno de los redactores del diario independiente de la mañana donde ejercía de becaria me acababa de lanzar esa pregunta desde el otro lado de la mesa. Se refería a mí. En esa casa de las dagas voladoras, era difícil saber si la pregunta era un sarcasmo retórico o no. Por encima de la Diagonal viven los ricos, de izquierdas y de derechas, en esa Barcelona que todavía hoy es clasista, característica propia de países con grandes desigualdades. Me habían puesto en el ordenador de la secretaria, y un sábado, al encenderlo, se abrió un refulgente Excel con los salarios de los colaboradores: más de 300.000 pesetas al mes de las de entonces (casi 2.000 euros) por cuatro columnas de 500 palabras cada una. Con esos honorarios de la era protointernet, cualquier periodista podía sentirse parte del poder, y codearse con el poder, obviando que una de las funciones del oficio mestizo es ser mecanismo de control.

Cuando a finales de 2016 escribí “Los pijos acabaron con el periodismo”, algunos compañeros pensaban que estaba atacando a la prensa española. Pero la corrupción y el nepotismo en mi país raramente han sido noticia. La situación era mucho más grave: estaba siendo testigo de la españolización de la prensa internacional. Eso sí que era noticia. Estaba empezando a ver con mis propios ojos enchufados, corruptos, salafistas, delincuentes y pijos trabajando para los principales medios internacionales, los que aún tenían credibilidad.

Y la confirmación de la sangría en canal llegó también en febrero, con un titular un tanto más críptico en Columbia Journalism Review. Críptico porque sonrojaba a una de las agencias de corresponsalías más antiguas y prestigiosas del mundo, cuyo ego corporativo la mantiene en la ficción de las too big to fail. Se trata de una de las mejores agencias en cuanto a estándares periodísticos, en parte gracias a que su modelo de negocio es una cooperativa sin ánimo de lucro que obliga a la neutralidad. Pero el artículo describe una caída financiera en picado, y el significativo hecho de que no hubiera un corresponsal cubriendo la muerte de Muamar el Gadafi en Sirte occidental, Libia, el 20 de octubre de 2011. El artículo se nutre de los cadáveres que la gran agencia ha dejado por el camino: antiguos periodistas, jefes regionales y corresponsales que ya no tienen nada que perder ni un contrato que les obligue a callar.

Los directivos, cuestionados, explican que precisamente se han deshecho de los salarios abultados de sus corresponsales de la Ivy League, protegidos en EEUU por el sindicato News Media Guild, y están contratando más talentos “locales”, por aquello de la diversidad de voces. Suena muy bien. Como ya no hay dinero, el periodismo puede ser explicado ahora por esa diversidad de voces que siempre se le exigió, por los kenianos que han estudiado también en Columbia University, y que cobran menos que sus alumnos blancos. Me recuerda un momento inolvidable en mi carrera en el que una agencia española quería cambiar mi contrato por obra y servicio firmado en Madrid por otro en el que me convertían en tailandesa, mediante un documento de dudosa legalidad en el que se me vinculaba con una empresa desconocida en Bangkok. Pasábamos de ser gastos para bolígrafos y libretas en Pekín, a ciudadanos tailandeses de ficción. Nunca me habría imaginado una reencarnación más feliz hasta que sucedió la siguiente. Ahora soy turca.

La pérdida de confianza en el periodismo y en el periodista no es un asunto nuevo. Para cualquiera que haya leído el Informe Hutchins de 1947, deliciosamente actual exceptuando la quiebra económica, no debería ser ninguna novedad que el poder intente influir en los medios. Se trata de un documento seminal del periodismo como lo hemos entendido hasta hoy, con las contradicciones que entraña ser negocio, derecho y vodevil. Las propuestas de entonces para mantener el difícil equilibrio entre la libertad de prensa, la influencia del poder y maneras de limitar contenidos incendiarios y amarillistas aún están vigentes y deberían ser de lectura obligada para productores de contenidos informativos.

Una de esas propuestas era la transparencia, asumir responsabilidades por los errores y mentiras, y diversificar el origen de los periodistas. En nombre del bien público, la comisión dirigida por Robert Hutchins, entonces presidente de la Universidad de Chicago, exigía al sector autorregulación y compromiso, de lo contrario el gobierno amenazaba con intervenir y poner en peligro la Primera Enmienda. A diferencia de otros servicios de interés público comparados en el informe, como la medicina, la educación y la ley, esa autorregulación no se llevó a cabo. Hoy en día sigue siendo un tabú escribir sobre el funcionamiento interno de los medios y muchos contratos lo prohíben.

Muchos de los esfuerzos actuales para recuperar esa confianza perdida, como The Trust Project o la ininteligible plataforma Civic, son un intento desesperado por recrear los libros de estilo de una forma populista en la que el consumidor sienta que participa. El síntoma de que son proyectos vacuos es que ninguno de ellos incluye la protección de las condiciones y los salarios de los periodistas. Se trata de un periodismo sin periodistas. Porque en realidad el pescado está vendido. La publicidad que financiaba al sector se ha ido a esa gran verdulería global del cotilleo y las noticias sin confirmar que son las redes sociales y que, en un último giro teatral, financian parte de esos proyectos o compran el Post. La realidad es que hoy en día cualquiera cree antes en un wasap anónimo propagando teorías de la conspiración que una noticia apoyada en hechos verificables publicada en un diario. Que los medios estén promoviendo que los periodistas vuelvan a ser obreros es un síntoma más de que esto ha dejado de ser negocio y de ser poder. Ahora puede volver a ser el hobby para ricos de Las ilusiones perdidas de Balzac, tal y como empezó todo en el siglo XIX y que con acierto mencionan los amigos de Dubus en su despedida. Descanse en paz. ~

Es periodista. Ha cubierto Europa, Asia y Medio Oriente para medios como Associated Press y The Guardian