I

Agradezco esta noche a todos aquellos que hicieron posible, con su simpatía hacia mi obra, la elección que me ha convertido en miembro de El Colegio Nacional y saludo también, con gratitud, a quienes me honran con su presencia en esta lección inaugural. Quisiera, como lo dicta el canon, empezar por recordar a aquellos miembros de El Colegio Nacional, ya fallecidos, que tuvieron una presencia –unas veces honda, otras fugaz– en mi educación sentimental, pues no otra cosa es para mí la formación intelectual. No los aburriré hablando, desde luego, ni de José Vasconcelos ni de Alfonso Reyes, a quienes dediqué uno de mis primeros libros (Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V, 1997), sino de aquellos a quienes me tocó tratar personalmente. Es mi manera, desde luego que inmodesta, de empezar a sentirme miembro, aun en calidad de aprendiz, de esta corporación.

Quisiera contar que de niño a veces acompañaba a Martha Donís, segunda esposa de mi padre y a quien debo lo esencial de mi formación, a sus clases en la Facultad de Filosofía y Letras. Ridículo, me permitía yo la presuntuosa precaución de hacerme acompañar, a mi vez, de un cuaderno escolar donde dizque tomaba nota de lo que los profesores universitarios dictaban y alguna vez estuve presente en una clase de Ramón Xirau.

Antonio Alatorre, a su vez, fue el ejemplo de un filólogo sin universidad y colega leal que me ayudó a desentrañar misterios eclesiológicos y escriturísticos al redactar mi Vida de fray Servando (2004). Educado yo mismo en el jacobinismo de la Revolución mexicana y en el amor por la ciencia, fuese freudiana o soviética, la guía de Alatorre por el mundo para mí ignoto de la Iglesia católica fue inestimable. Con Salvador Elizondo, otro admirado maestro de Plural –la revista llegaba a casa junto a Excélsior y allí los leí a todos ellos maravillado sin entender que se trataba de un destino–, no tuve otra relación que la cordialidad.

Yo era de la tertulia de su hermano-enemigo Juan García Ponce y además, habiendo sido Salvador paciente de mi padre y pese a guardar un buen recuerdo de quien fue brevemente su psiquiatra, me cohibía ese remoto trato médico/paciente. Como era habitual entre los profesionistas liberales, mi padre soñó con que me titulase y obtuviera su consultorio por herencia. Hubo de conformarse con legarme primeras ediciones, autografiadas, de Juan José Arreola, Juan Vicente Melo e Inés Arredondo. Pero no andaban tan erradas sus ilusiones habiendo quienes murmuran que la crítica literaria es una forma de la psiquiatría. Les aseguro, al contrario, que entre los alienistas no abundan las personas cuerdas.

Inmensa me pareció la biblioteca de Jaime García Terrés, que visité de niño por razones muy simples: era compañero de escuela de su hijo y algún domingo fui convidado, junto con otros rapaces, a un festejo. La primera vez que, según recuerdo, escuché la palabra “poeta” aplicada a una persona viva ejerciendo un oficio, refería a don Jaime. Muchos años después, en 1986, fue él quien me encargó la hechura de los dos tomos de la Antología de la narrativa mexicana del siglo xx (1989 y 1991), que compilé con toda libertad mientras trabajaba yo en el Fondo de Cultura Económica, dirigido entonces por el propio García Terrés, como antes lo había hecho mi querido José Luis Martínez, el historiador literario y biógrafo de Hernán Cortés, la única persona que me ha invitado a firmar un libro con él (La literatura mexicana del siglo xx, 1995). Don Jaime, también, delegaba en un grupo de jóvenes escritores la hechura de La Gaceta del fce, entonces, en su modestia, una de las publicaciones literarias más leídas de la lengua. Algunos de quienes, en diferentes momentos, realizaron esa revista, están ahora en esta sala y no me dejarán mentir si digo que vivíamos en un falansterio alimentados de literatura.

A otro de los miembros ya ausentes de El Colegio Nacional, José Emilio Pacheco, debo nada menos que la elección del oficio ante el cual me presento ante ustedes, la crítica literaria. En la Nochebuena de 1979, al leer en el “Inventario” de JEP la conversación imaginaria de los fantasmas de Vasconcelos y Reyes, al alba, sobre las avenidas que llevan sus nombres en Tacubaya, decidí que a esa imitación de los muertos dedicaría mi vida, tal cual lo escribí hace años. En varias ocasiones, el desacuerdo intervino en mi trato con José Emilio, quien fue en extremo cortés y tolerante con mis diferencias e intemperancias.

Si JEP estuvo en los orígenes de mi vida pública, con el arquitecto Teodoro González de León –¡cuánto me gustaría que estuviera aquí!– compartí, un poco, tímidamente, mi pasión privada: no la música sino la melomanía. Hace tiempo me pregunté cómo era posible que siendo lector, a veces obligado, pero casi siempre curioso y hasta mórbido, de literatura contemporánea, lo ignorase casi todo sobre la música clásica de nuestro tiempo, tan incomprendida por buenas y malas razones. En ese tenor, le pedí a Teodoro, iniciado en el instante moderno, una lista de discos compactos que debería yo comprar y oír. No la he agotado y la agradezco; cada vez que me enfrento a la escucha enigmática, le consulto a Teodoro. Diaria también es mi frecuentación de Alejandro Rossi, negocio hoy de ultratumba. Sueño con que esa conversación no termine con mi vida.

Con la excepción de mi viejo amigo y maestro Héctor Manjarrez, con nadie he hablado tanto, de lo humano y lo divino, como con Alejandro, a quien me unió una amistad tardía que cubrió exactamente sus últimos seis años de vida. Lo visitaba yo sin otra excepción que la impuesta por sus travesías con Olbeth, cada jueves, para perfeccionar con él –como algunos otros elegidos, Guillermo Sheridan y Adolfo Castañón– el arte de conversar. Justo en la edad en que uno ya cree saberlo todo, con Alejandro, creo, me doctoré, gracias principalmente a una profunda empatía política.

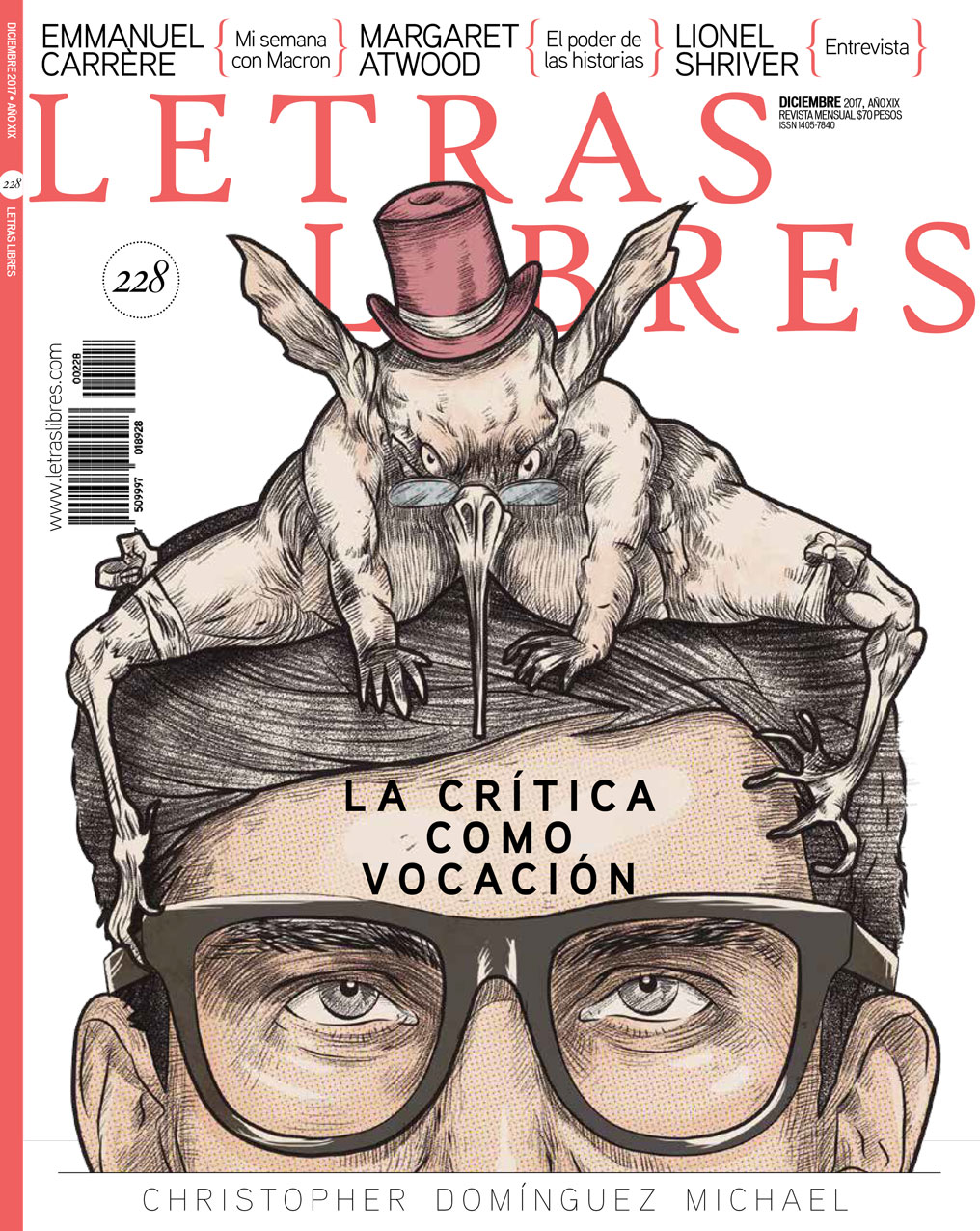

Con Octavio Paz –a quien podría dedicar esta lección inaugural entera en tanto autor de una muy perfectible biografía suya (Octavio Paz en su siglo, 2014)– nunca tuve una amistad como la que disfruté con Alejandro, que tenía la edad para ser mi padre. Octavio encaja mejor en la figura distante del abuelo decimonónico, a cuya vasta progenie me agregué como uno de los más jóvenes, al ingresar a Vuelta. A la revista me invitó Enrique Krauze, quien –con cariño, solidaridad y respeto que persisten hasta esta noche– no solo hizo de aquella mi casa, como lo es hoy Letras Libres, su legítima sucesión, sino que me incitó a practicar un arte entonces despreciado en México, el de la biografía. En aquel verano de 1988, encontré a mi verdadera familia en aquella entonces llamada “mesa de redacción” de Vuelta, que encabezaba Aurelio Asiain.

A diferencia de lo que sucedía con Rossi, fiel escucha de dramas familiares y angustias íntimas, la edad y la distancia, remarcadas natural y cortésmente por Paz, hacían que nuestras conversaciones fueran, generalmente, políticas y literarias, tan constantes como lo exigía mi condición de miembro de la redacción de su revista. La narrativa, sobre la cual yo ejercía la reseña al alimón con Fabienne Bradu, le interesaba poco al viejo poeta de obediencia surrealista. Sin embargo, como yo era el único de los jóvenes de su entorno que había militado en el ámbito marxista, como él en su juventud, ese hombre de izquierda descorazonado que siempre fue compartía conmigo minucias, trivialidades y herejías del movimiento comunista internacional, apasionantes para ambos, hasta que, fatalmente, él interrumpía, abrupto, el diálogo con cierta maldad involuntariamente lacaniana. Octavio fue, sin querer, testigo de momentos aciagos de mi vida privada y, desde su reserva, me regaló momentos de ternura que atesoro.

Gracias a Paz ratifiqué que la crítica política, intelectual, literaria y artística, que él ejercía como una forma de respiración, era una pasión arrebatadora. Me enseñó –y sigo aprendiendo, no sin tropezarme a veces– que no es lo mismo ser valiente que bravucón, que la paciencia es astucia y no cobardía, que una cosa son los adversarios ideológicos y otra los enemigos personales, que la verdadera amistad –como querían los jansenistas; jansenizante fue fray Servando Teresa de Mier– es una categoría filosófica, una hermandad en las ideas que implica el amor constante a la discrepancia, la cual, para quienes Octavio consideraba sus amigos, adquiría la forma de la cortesía. A veces se me cobran cuentas intelectuales, políticas y hasta biográficas, que fueron o así se pretende, suyas. Las pago encantado, incluso cuando la distinción sea inmerecida. La libertad intelectual, aprendí de Paz, es una facultad categórica del juicio y no un desvarío caprichoso, un ejercicio cotidiano que exige la duda sistemática y nos obliga a tomar el riesgo de equivocarnos. Se ejerce la libertad intelectual en la plaza pública, tras haberse cultivado en la compañía de los muertos, es decir, entre los libros, como quería Quevedo, a quien Octavio dedicó el último de sus impresos.

II

A diferencia de otros oficios, el de crítico literario exige una permanente explicación de qué es y cómo se ejerce. Mal o bien, el público lector (ningún otro me interesa) entiende qué es un poeta o asunta la actividad de un novelista, mientras que la figura del crítico es esquiva y equívoca. Es frecuente –al crítico peruano José Miguel Oviedo le gusta contarlo– que a los críticos literarios nos pregunten si, además de “criticar”, escribimos; es decir, si nos dedicamos a la “verdadera” literatura, sea prosa o poesía.

Se duda de que los críticos, aunque usemos el mismo lenguaje que los poetas o los novelistas, seamos escritores, pues se confunde a la lírica o a la imaginación relatada con la literatura, excluyendo del cuerpo de esta a la prosa ajena a la ficción; en tanto la mayoría de los críticos literarios nos expresamos a través del ensayo, que es la principal, aunque no la única, forma de la crítica moderna. El ensayo literario, por cierto, incluye la disertación sobre las telarañas (lo ha demostrado Hugo Hiriart, otro de mis mayores), pero no solo se dedica a la delectación morosa y ensayistas también somos quienes hacemos historia literaria (como lo he hecho recientemente con La innovación retrógrada, 1805-1863), pues el crítico atiende, con el ensayo, la novedad y renueva la tradición. Es fácil volver a elogiar a Virgilio o a José Lezama Lima. Lo difícil es criticar a un contemporáneo con el cual nos toparemos en el café o en la librería. Más arduo es enjuiciar, sobre todo si se hace desfavorablemente, el libro de un de- butante, joven o no, poeta o prosista y, si así lo creemos, criticarlo de manera pública. Solo quienes carecen de verdadera vocación se amilanan ante una primera reseña negativa. Un crítico de artes o letras es aquel que, frente a lo que le es antipático, abre los ojos y se obliga a ver o a leer. Mi ejemplo será siempre el de Jorge Cuesta, fundador de la crítica moderna en México, que se plantó ante Cristo destruye su cruz (1943), de José Clemente Orozco, que en principio le repugnaba, y lo entendió al fin.

A los escritores que hacemos primordialmente crítica literaria nos ofenden excluyéndonos del gremio de los escritores. De privar esa taxonomía, no lo seríamos quienes hacemos non-fiction, para utilizar el método crítico de Barnes & Noble. Quedarían excluidos desde Dionisio de Halicarnaso hasta Cioran y casi todos los ensayistas que no han incurrido en la debilidad de escribir al menos una novela, un puñado de cuentos o algunos poemas. No todos los críticos somos grandes escritores, concluía William Empson, pero todos somos escritores.

He investigado de dónde viene la idea de que quien se abstiene de escribir poesía, novela o teatro, no es un creador sino un frustrado, doblemente frustrado (por exhibicionista, supongo) si oficia además como crítico literario. La genealogía del asunto, en los tiempos modernos, parece remontarse al teatro inglés del siglo xviii cuando el crítico, amafiado con las compañías de actores, ejercía de César en el Coliseo decretando el fracaso de un indefenso autor dramático cuya obra tronaba, provocando que el público interrumpiese, con estrépito, la puesta en escena. Esa mala reputación, proveniente del teatro, pasó a la literatura con el supuesto asesinato del poeta John Keats, quien habría muerto de tristeza porque en 1817 los críticos conservadores despedazaron uno de sus últimos libros. Ello ocurría en una época en que las revistas literarias se extendían por el planeta. Shelley y Lord Byron –bardos radicales que sobrevivieron por muy poco tiempo a su joven protegido– propalaron la leyenda de ese “asesinato crítico”.

Más tarde, el amasiato entre Sainte-Beuve y Adèle Hugo, esposa del gigantesco poeta del cual el crítico era íntimo amigo y propagandista, creó otra leyenda: la del crítico que intenta robar –en el lecho del genio y a través de su esposa– el estro poético del que lo había privado la naturaleza. Una idea que maliciosamente sintetiza Nietzsche contra Sainte-Beuve en algunos de sus fragmentos y aforismos. Desde entonces es común escuchar que los críticos literarios somos como los eunucos: sabemos cómo se hace el amor porque hemos visto cómo se practica en los serrallos, pero no podemos, emasculados como estamos, hacerlo.

A Sainte-Beuve le caerá encima no solo el filósofo Nietzsche, profeta del siglo xx y corsario del relativismo, sino nada menos que Marcel Proust, el novelista encantado de En busca del tiempo perdido, que lo había leído de mala fe. En un libro póstumo que Proust no preparó para la imprenta (Contra Sainte-Beuve, 1954), y en donde se recogieron sin la debida precaución filológica algunos inéditos de juventud, el novelista acusa al crítico decimonónico de fijarse únicamente en la personalidad de los autores y no en su obra. Ello convertiría a Sainte-Beuve –de ser cierto porque no lo es– en el padre de la Escuela del Resentimiento, como la bautizó Harold Bloom, compuesta por profesores muy preocupados, ellos sí, en quién escribe los textos y cómo estos reflejan la marginación real o supuesta de sus autores.

La leyenda del crítico como frustrado me conviene porque exhibe una de las dos naturalezas que componen nuestro espíritu. Nos gusta pasar como forajidos, eunucos o alimañas. Concebir la crítica como una patología es útil para balancear su otra naturaleza, ese carácter judicial (juzgar y diferenciar a la buena de la mala literatura) y apostólico (llevar al “rebaño” de los lectores hacia algún ideal estético) que la coloca como aspirante a la regencia del gusto literario de cada época. La primera naturaleza, según Leopoldo Alas “Clarín”, crítico de mecha corta además de autor de La regenta, impide el imperio apostólico de la segunda. Quiso decir el ingenio zamorano que el crítico siempre se sabe bajo sospecha, sobre todo en las dos orillas de nuestra lengua, como pretendido apóstol de la belleza siendo él mismo fea y mostrenca creatura.

Si al crítico se le considera el juez de la literatura (o su abogado, según el crítico judío alemán Marcel Reich-Ranicki, cuyo asesinato, dicho sea de paso, noveló una de sus recurrentes víctimas críticas, Martin Walser), se espera de él que no sea juez y parte. No debe escribir poemas o novelas, veda que los críticos aceptamos tácitamente aunque Sainte-Beuve, Edmund Wilson, Empson o Cyril Connolly no renunciaron a escribir poemas, cuentos y hasta novelas, pero lo hicieron con la mala conciencia de estar ejerciendo una excepción y mostrando una debilidad. Algunos, Roland Barthes entre ellos, juguetearon con géne- ros híbridos, sobre todo memorialísticos o autobiográficos, útiles como puentes hacia la ficción. Otros, como D. S. Mirski, príncipe y soviético y por ello mártir, respetaron la restricción y no cometieron esos pecados, no siempre de juventud. Yo lo cometí con una novela corta (William Pescador) en 1997.

En el mundo anglosajón, durante las décadas victorianas, se soñó con un ideal puritano de crítico perfecto (pienso en un olvidado como George Saintsbury, quien lo encarnó), retirado en el campo o en el campus, sin conocer a los autores y no teniendo con ellos otro trato que su lectura. Su contacto con el mundo se limitaba al cartero y si, por azares de la vida, había sido condiscípulo en el parvulario de algún novelista o primo en segundo grado de una poetisa, debía abstenerse de escribir sobre ellos. La promiscuidad política y erótica de las repúblicas literarias latinas, forjadas a imagen y semejanza de “la pandillera literatura francesa”, como la llamó Jorge Luis Borges, dificultó en Madrid, Buenos Aires, Bogotá o la Ciudad de México, la importación de ese aislamiento. Los críticos literarios hemos estado contaminados por la endogamia y la militancia. Y por la política cultural, cuyo imán (el dinero público), provoca más querellas y denuestos que los propios libros o las ideologías en conflicto.

En Inglaterra misma ese modelo quedó pronto rebasado por el grupo de Bloomsbury para el cual el mundo moderno había empezado en algún día del febrero de 1910 tras el escándalo provocado por Virginia Woolf. Lo moderno traía entre sus antigüedades que los novelistas y los poetas continuasen haciendo crítica literaria, en la tradición de Diderot, Balzac, Dostoyevski, Clarín, Emilia Pardo Bazán. Es decir, para todos los efectos, no solo Woolf sino John Updike, André Gide, Mario Vargas Llosa, Ezra Pound, T. S. Eliot, Borges, Thomas Mann, Mary McCarthy, Coetzee o García Ponce han sido, además de novelistas y poetas, críticos literarios más frecuentes que ocasionales, como es el caso, vuelvo a esta casa, de Paz, Alatorre, Xirau, Gabriel Zaid o Pacheco. Más interesante sería hacer la lista de los prosistas o poetas que nunca han incurrido en la crítica literaria.

Quedó así acotado el papel del crítico literario profesional, forzado a competir con los “modernistas” por un lado y con los profesores por el otro. Los “críticos literarios puros” –quienes únicamente escriben reseñas, prólogos y ensayos o dan conferencias sobre la literatura– son una rareza y ni siquiera Antonio Castro Leal, que se acerca a esa figura y fue mi predecesor como crítico en El Colegio Nacional, lo encarnó del todo.

Aunque a veces algunos “críticos puros” dieron clase –lo hicieron Sainte-Beuve y Wilson–, solo hacia la Segunda Guerra Mundial empezaron a competir con universitarios de tiempo completo que cumplían en las aulas, hacían la tarea filológica y además la compartían, vulgarizada o no, con su público a través de periódicos y revistas. Fueron y son los E. R. Curtius, los George Steiner, los Harold Bloom. Pero ¿a qué bando pertenecía, por ejemplo, un Lionel Trilling: a la Universidad de Columbia o al público al que orientaba libremente con sus libros y artículos? A los dos, ciertamente: acaso Trilling fue el último de los grandes críticos –con el francés Albert Thibaudet, muerto en 1936– en ejercer lo mismo en la revista literaria que en la universidad, sin que a nadie se le ocurriera cuestionarse la naturalidad de su trabajo en uno y en otro frente.

Al llegar los años sesenta del siglo pasado, las revistas habituales del viejo crítico, como La Nouvelle Revue Française, Sur, Horizon, Partisan Review y otras de las hechas por los intelectuales de Nueva York, la Revista de Occidente, El Hijo Pródigo y su sucesión mexicana, fueron desapareciendo. Ante ese fenómeno, hace poco más de cincuenta años, nació The New York Review of Books, que logró hacer aquello en que los franceses fracasaron: reclutar profesores y enseñarlos a escribir bien para el público literario. En México, la vieja tradición pudo continuar, renovada, gracias a Plural y Vuelta y a otras publicaciones de diferente signo ideológico.

Un crítico literario, entonces, es un tipo de escritor sometido a casi todas las exigencias artísticas e intelectuales sufridas por los poetas y los novelistas, a las cuales se agrega una particularidad importante: el crítico ejerce el juicio sobre las obras del resto de los escritores utilizando su mismo lenguaje. A diferencia del crítico de pintura (o de danza o de cine), se sirve de un instrumento idéntico (las palabras, la literatura) al material de su crítica. Los críticos de pintura, danza o cine, desde luego, también escriben pero no comparten esa analogía instrumental entre su crítica y la creación.

No creo, además, que la crítica y la creación sean equivalentes. Primero está la creación. Aposté de joven por esa igualdad hasta que Tomás Segovia, con Poética y profética, me desengañó: primero está la creación y luego la crítica. Lo demás es asunto del gallinero donde el huevo y la gallina mantienen su eterno juicio de procedencia. Albert Béguin o Mario Praz fueron, como escritores, muy superiores a muchos de los románticos augurales o tardíos que comentaron, pero sin las obras de Novalis o D’Annunzio las suyas no existirían. Ello no quiere decir que los críticos no puedan ser estilistas formidables, arrojados pensadores o teoréticos fantasistas, siempre y cuando tengan presente que deben predicar con un doble ejemplo: escribir mejor que aquellos a quienes denuestan y cumplir su obligación, incluso en la más nimia de sus labores, de tocar tierra con el rigor histórico y filológico.

Y si el de la crítica no es otro lenguaje sí es, evidentemente, otro temperamento: el crítico, para empezar, modula su vanidad de distinta manera y no suele pedirles a sus amigos novelistas y poetas que escriban sobre él, aunque desee las mismas glorias del resto del gremio y padezca de similares miserias. La vanidad del crítico se alimenta de la autoridad que sus lectores le conceden.

Regreso a mi breve recorrido histórico: el mal estaba hecho y el viejo crítico, hacia 1965, se encontraba bajo condena. Un estupendo crítico literario formado en la academia como Frank Kermode veía al viejo Connolly como un no muy rico amateur menospreciable por seguir ejerciendo en la prensa sin ganas de jubilarse. Pero todavía faltaba la estocada: el llamado “giro lingüístico” y sus estructuralismos hicieron del profesor crítico literario un exitoso fabricante de teorías. Este “especialista” con tufo a gran “científico” postulaba deconstrucciones que excluían, primero de la universidad y luego de la crítica, a un humanismo tachado de antropocéntrico (vaya insulto) y “generalista”.

Como gran protagonista de las anticuadas humanidades, el crítico literario –tan popular como lo fue el danés Georg Brandes, quien estuvo cerca de ser Premio Nobel de Literatura antes de la Gran Guerra– fue condenado. En el mejor de los casos, su destino estaba en palidecer en la “prensa burguesa”, comentando libros para la clase media, ajeno a los arcanos del giro lingüístico. Que la de la academia sea, en la mayoría de los casos, una jerga abstrusa y enrevesada tiene su razón de ser: entre mayores e indescifrables sean los misterios revelados de una nueva religión, mayor será la dedicación de los catecúmenos al decodificar sus códigos y aun más fervorosa su an- siedad de iniciación.

La belicosa “teoría literaria” es todavía un curioso engendro que, manufacturado desde las ciencias sociales, reivindica la autonomía total del texto, al gusto de logocidas ignorantes para quienes “todo es texto”: da lo mismo un cuento de Wilde, un anuncio de lavadoras, un soneto de Ronsard, un crucigrama del Times Literary Supplement o una novela de Severo Sarduy. El demonio de la teoría, como diría Antoine Compagnon, es mutante y polimorfo pero la herida infligida por Jacques Derrida sigue supurando: la literatura es un género discursivo como cualquier otro, se dice. Arrojada la vieja crítica literaria al basurero de la historia junto a la historia literaria, “su sirvienta”, ello no quería decir que, con todo y sus abusos universalmente denunciados, algunos de los hallazgos de aquellos teoréticos –que hacían malabarismos con las ciencias duras– no hayan sido muy estimulantes para el conocimiento de lo literario, como lo sabe el buen lector de Claude Lévi-Strauss o Michel Foucault. El ejemplo lo puso, ya se sabe, Barthes, quien tras haber asesinado al Autor, con mayúscula, huía de las teorías, las escuelas y los seminarios que había fundado cuando lo atropellaron en París, en 1980.

El imperio universitario de la teoría literaria provocó que los gramatólogos acabasen pensando lo mismo que los periodistas más zafios: que ejercer la crítica literaria es hacer reseñas de libros, la fajina del periodismo de la cual la víctima se libra solo “ascendiendo” a poeta, novelista o comentarista político. Muchos fueron condenados a ese cruel destino de personajes de Guy de Maupassant y hubo criticastros que se dieron (y se dan) importancia poniéndoles estrellitas a las novelas como si fueran películas de éxito. Desde luego que todos los críticos tenemos lectores, curiosos o inoportu- nos, que nos preguntan qué deben leer entre las novedades editoriales (no siempre representativas de la literatura contemporánea y frecuentemente fugaces) y a quienes debemos contestarles con franqueza. En el crítico literario (por su segunda naturaleza) siempre hay, nos guste o no, un pedagogo.

Pero creer que la esencia de la crítica es hacer reseñas es limitar al crítico literario a la más elemental de sus funciones: la de decidir si un libro es bueno, malo o regular, echando por tierra todo lo que hay de cultura humanística, percepción estética y calado histórico en un retrato de Sainte-Beuve, una invitación a leer de Woolf, una reseña breve de Borges, un comentario casi teológico de Eliot o un ensayo de Steiner, para poner cinco ejemplos de críticos literarios: “el puro”, aquella crítica que es también autora de novelas, un comentarista filosófico del cuento (para llamar de alguna manera al argentino), el gran poeta del siglo xx o quien ha dado cátedra en las principales universidades de Occidente.

Yo leo reseñas de Borges o de Zadie Smith, narradora británica nacida en 1975, que son breves y magistrales obras de crítica literaria. Lo repito, deontológicamente: la reseña es la expresión mínima en extensión de un arte mayor, la crítica. Esta se manifiesta preferentemente a través del polimorfo ensayo, aunque lo ha hecho a través del tratado histórico, la fenomenología filosófica, la disertación académica, la poesía (Alexander Pope), el aforismo (los casos son numerosos) y un largo etcétera. Es quizá la más bella de las artes, como decía Logan Pearsall Smith, porque es aquella donde distinguir el trigo de la cizaña tiene más mérito.

Si la gran mayoría de quienes me educaron al leerlos son hoy profesores jubilados como Bloom, Steiner o Denis Donoghue, ¿cómo podría yo ser antiacadémico? Que estos, mis maestros a distancia, sean rechazados como patriarcales y conservadores, me indica que voy por buen camino. He sido adversario del “giro lingüístico” y de sus teorías literarias. Lo he sido gracias a Paz y al brasileño José Guilherme Merquior, otro de mis guías, quien relacionó a la secta posestructuralista con el culpígeno antiliberalismo predominante en el “proletariado intelectual” de nuestros días, como dirían los populistas rusos. Estas teorías y su planta acadé- mica han engrosado la Escuela del Resentimiento, dispuesta a dinamitar el canon humanista, aventura ya abandonada por algunos de aquellos radicales, como lo contara en Crítica de la crítica. Una novela de aprendizaje (1984) el fallecido Tzvetan Todorov, a quien convenció de desandar el camino otro venerable profesor, Paul Bénichou.

La mayoría de los grandes críticos literarios no despreciaron la formación académica y algunos de ellos ejercieron la enseñanza y la erudición impecablemente, evadiendo, lo cual es esencial, la servidumbre hacia las modas teóricas e ideológicas que les imponían o sus jefes de departamento o la buena conciencia de sus estudiantes. Los malos críticos literarios académicos suelen ser los que fueron, sucesivamente, existencialistas, marxistas de varias obediencias, estructuralistas de precuela o secuela, habiéndole hecho hasta de psicoanalistas, recorriendo todo el globo terapéutico.

Un Curtius se sirvió de Karl Jaspers pero no se convirtió en una marioneta de los jasperianos de la misma manera en que Erich Auerbach hizo de Mimesis una liberación personal, casi poética. Barthes, ya se sabe, huyó del Frankenstein que inventó y hasta Menéndez Pelayo, tiempo atrás, se liberó del intemperante neocatolicismo de su juventud, al descubrir que solo un moderno puede concebirse en clave tradicionalista. Debe decirse, a su vez, que los críticos literarios educados en la escuela libre de la lectura y de la escritura de poesía o narrativa llegaron a conclusiones luminosas similares a las de los catedráticos, por otro camino –no sé si más corto o más largo–. Sin embargo, ninguno de los críticos a los cuales pretendo emular permaneció mucho tiempo bajo la servidumbre de una teología, secular o eclesiástica, de la historia sublunar o del más allá.

“¡La academia se abre a palos!”, gritaba un personaje de Benito Pérez Galdós y mi presencia esta noche entre ustedes de alguna manera le da la razón. Opinar en libertad, arriesgarse y hacer de la crítica una forma de vida ocurre con o sin protección estatal de las letras: aun en las peores condiciones, los verdade- ros escritores perseveran. La casa de los muertos en Siberia no hizo callar a Fiódor Dostoyevski y el mecenazgo de los castillos donde Rainer Maria Rilke divagaba le permitió ser todavía más poeta. Soy liberal ma non troppo. Considero, con Merquior, que el Estado, bonapartista, debe cuidarle la manos al mercado cuando agrede o manipula, crematístico, las libertades del creador. Igualmente, la crítica debe vigilar la vulgaridad difundida por el mercado, obsesionado por vender novelas, por lo general libros espantosos y hacer olvidar a los poetas que –desde la modestia con que viven y publican y sin otro medio para hacer circular sus libros que sus maletas– nos recuerdan dónde permanece la gran literatura.

Por razones accidentales, apenas iniciada la universidad, la abandoné y no tengo títulos académicos. Pero, no siendo académico, soy un crítico literario profesional porque a mis veinte años, en México y en 1982, me acogió, en su hospitalidad intelectual, su modestia económica y su riqueza intelectual, el mundo de las revistas y suplementos literarios. Este mundo creado por Paz y Fernando Benítez, entonces vigente, se expandió hacia Proceso, donde, gracias a David Huerta, em- pecé a publicar reseñas con regularidad, mientras escribía ensayos de mayor extensión para La Gaceta del fce. Desde entonces pude ganarme la vida, primero modestamente, luego en la justa medianía, publicando artículos, dando conferencias y escribiendo libros.

Me guiaba, al principio, la Historia maldita de la literatura (1975), de Hans Mayer, y su ideario sobre la exclusión de los judíos, las mujeres y los homosexuales de la Ilustración, así como el marxismo, autodestructivo por heterodoxo, que le aprendí a Roger Bartra. Lamento que un joven hoy día, con mis ambiciones y sueños de aquel entonces, vea esfumarse los espacios donde podría aprender a escribir con largueza en medio de la generosidad y la exigencia. Los nativos de la red habrán de dar su batalla. Me ofrezco a acompañarlos como rémora pegada a la proa de su navío.

Aunque rehúyo de la superstición de que la época en que vivimos siempre es dueña del monopolio de todas las desgracias, es imposible negar que –al tiempo que el libro, electrónico y tradicional, goza de buena salud– no es la nuestra una buena época para la crítica literaria. No, al menos, como lo fue durante siglo y medio en que acompañó al nacimiento y desarrollo del romanticismo, gracias a que en 1800, una mujer, Madame de Staël, se olvidó de las “bellas letras” y empezó a hablar de “literatura”, fundando, junto al espíritu romántico, la crítica moderna. Esa literatura fue el paraíso perdido de la crítica: un ensayo literario de Eliot, de Ortega y Gasset, de Gide, de Simone de Beauvoir o de Paz, eran materia, para empezar, de la expectación periodística.

Pero en un mundo donde pareciera imperar la opinión ejercida a través del fugaz dicterio impuesto por las redes sociales, las ideas se confunden, más que nunca, con los hechos y los autores son despachados, fuera de contexto, en ciento cuarenta caracteres. Salvo alguna excepción, propia del ingenio aforístico, esta práctica atenta contra la reflexión pausada y el silencio a profundidad requeridos por la lectura. Criticar no es denostar ni calumniar, sino argumentar en público y en extenso. Debatir con la razón, antes que pegar primero, sería lo recomendable para quienes les agravian personalmente las opiniones ajenas. En todo caso necesitamos leyes justas, expeditas y eficaces, no personas ofendidas que ejerzan la microagresión del performance, como ha dicho Martha Nussbaum.

Si la edad de la literatura, con esas horas dedicadas al silencio sobre las que ha meditado Marc Fumaroli, ya terminó, veámosle su lado benigno a la mala hora. Se irán quienes “no tienen tiempo para leer” y nos quedaremos en soledad los happy few. Al nefasto imperio de la opinión fugaz, ante el tuit o la recomendación vía YouTube –que sería fácil remitir al siempre concurrido corral de la vulgaridad– se agrega la jibarización de los espacios que la crítica literaria tenía en el periodismo, gracias a las revistas y los suplementos culturales. Siempre he pensado que el sueño de todo crítico literario es mantener con los escritores una relación semejante a la que existió entre Haydn y Mozart: habiendo sido su maestro, el primero –que lo sobrevivió– morirá como el más dotado de sus alumnos.

A la reducción de los espacios críticos se agregan, en nuestro tiempo, las verdades alternativas y los nuevos santos oficios de la Inquisición, prestos a remplazar a los antiguos. Las primeras permiten que se mienta a sabiendas y se gobierne mintiendo. Siempre ocurrió, quizá, pero nunca había sucedido con tan portentoso cinismo. A su vez, el espíritu inquisitorial proviene hoy día de la libertad del mismo modo que antes se apoyó en la opresión. Qué bien que así sea. Pero nos internamos en un mundo de palabras prohibidas, aquellas que los “activistas de la susceptibilidad” consideran impronunciables. Establecen, estos novatores puritanos, un nexo perverso y una consecuencia ilógica, insisto, entre las ideas supuestamente nocivas y las costumbres más intolerables. Las consecuencias han sido del todo contraproducentes. Frente a la identidad multiplicada, hoy gobierna en Washington, con el tuit como báculo, un energúmeno que, en nombre de la libertad de expresión, la persigue y la denigra.

Quienes creemos, anticuados, que el genio posee los dos sexos del espíritu, somos acusados de misoginia y aun de cosas peores. En una literatura, que se convertiría en la mexicana, fundada por una mujer, sor Juana Inés de la Cruz, un crítico literario como yo no podía sino ser un recurrente comentarista de nuestras escritoras. Desde la gran narradora y dramaturga Elena Garro, pese a su odioso y documentado comportamiento durante el movimiento estudiantil de 1968, fuente ya cincuentenaria de nuestras actuales libertades públicas, hasta las más jóvenes de nuestras autoras, son pocas las escritoras de importancia que se han librado de mis juicios, acertados o no. Fui edu- cado por feministas y solo en eso soy un orgulloso hijo de mi siglo. Mi feminismo es el clásico, basado en la igualdad y no en la diferencia, en días en los que no profesar las ideas de Judith Butler se juzga como una falta a la moral pública. En el camino al infierno de las verdades alternativas han estado, entre otras pócimas, las buenas intenciones –raza, género e identidad– de la Escuela del Resentimiento.

Hay quien me considera un crítico literario en exceso politizado o rehén postrero de las ideologías profesadas en su juventud. Es cierto, aunque en ello no soy distinto, me temo, a los críticos literarios de los que me considero prosélito. Si es verdad, como decía Matthew Arnold, que la literatura es la crítica de la vida, es natural que el crítico haga de la propia crítica una prolongación de la literatura por otros medios y estos son los de la historia y la política. Intrusiva, toda crítica tiene su origen común en la Ilustración, en tanto Sainte-Beuve, Menéndez Pelayo y Wilson escribieron obras polémicas del orden histórico y político: Port-Royal (1840-1859), Historia de los heterodoxos españoles (1880-1882) y Hacia la estación de Finlandia (1940).

Sainte-Beuve buscó en un monasterio la espiritualidad jansenista que hizo de Francia la frontera donde empataron su partido la Reforma de hace quinientos años y el Concilio de Trento, que la quiso domesticar; don Marcelino se propuso exorcizar a los demonios que desvelaban a la España negra del Trono y del Altar, y el desvelado acabó siendo él; Wilson empezó el rompimiento con la Revolución rusa, la amante del siglo xx. Los tres (pudieron ser muchos otros los ejemplos) hicieron, erráticos o virtuosos, política desde la crítica literaria pues veían en la literatura el espejo capaz de deformar, como lo desea el arte, nuestra visión de la sociedad. Menos que politizar a las letras, hicieron de la literatura otra manera de interpretar el mundo, habiendo renunciado a cambiarlo, pues el crítico es, de suyo, conservador, por más vanguardista que sea su credo estético o revolucionario su momento histórico.

Siguiendo ese linaje, escribí una biografía (Vida de fray Servando) donde el dominico regiomontano nacido en 1763, un involuntario genio de la prosa, me permitió indagar en los orígenes de mi patria y en la naturaleza original de nuestra cultura –anacrónicamente barroca en el siglo xviii y desesperadamente romántica en el siglo xix–, ayuna primero de Ilustración, luego de democracia, expulsados los jesuitas, quienes a deshoras regresaron, hace medio siglo, habiendo mutado en guevaristas y rodeados, en medio continente, de jenízaros sanguinarios y, en el México en el cual crecí, del autoritarismo de nuestros dictadores constitucionales. Como crítico literario, arremedando a Chateaubriand, estoy casado con el lenguaje pero mi amante ha sido la historia. Pienso en el Nigromante burlándose del cuento apostólico del doctor Mier y en “el estertor de Trotski y sus quejidos / de jabalí”, lanzados desde Coyoacán, como leemos en Piedra de Sol.

Me apasiona la vida pública y tomo partido, en un siglo bien distinto al de Paz, mi ejemplo, en que la opinión política se les solicita a los intelectuales por rutina y no por necesidad, a diferencia de lo que ocurría durante el zarismo o bajo Stalin, donde, a falta de libertad política, el crítico literario o el novelista tomaba llanamente el lugar del periodista independiente, convirtiéndose en conciencia de la nación. En México, el politeísmo de la Revolución mexicana nos libró del terror ideológico. Me alegra que la pluralidad haga de mis opiniones, y la de tantos colegas en la prensa, puntos de vista mucho menos importantes de las que fueron, en las vísperas de nuestra democracia, las de Paz, Fuentes, Monsiváis o Krauze, pero tampoco quisiera vivir en una democracia sin intelectuales. Los clérigos, lo digo citando a Julien Benda, otro de mis penates, necesitamos la tentación de traicionar. Requerimos esa prueba.

La literatura mexicana, junto a la chilena y la argentina, está en el centro de la lengua española, hablada por millones y en expansión por el planeta. Ser crítico literario en este país es un orgullo y una responsabili- dad pues la nuestra es una de las grandes literaturas contemporáneas que hace y deshace, desde Rubén Darío hasta Roberto Bolaño, desfiguros incluidos, en el banquete de la civilización. Nuestras desgracias políticas y económicas, la desigualdad y el crimen, se compensan con la variedad y la riqueza del español en América mientras que la península de la que proviene el idioma es solo un rincón entrañable de Europa: tan es así que, para poner orden en la zarabanda catalana, fue llamado a socorrerlos Mario Vargas Llosa, un novelista peruano.

La obstinación con la que hemos sido menospreciados en el llamado canon occidental o el gueto adonde se confina al español y al portugués en las universidades angloamericanas, solo descalifica a esos profesores. Exagerando solo un poco, no es culpa nuestra sino del desastre de la Armada Invencible en 1588 que hermanó a la decadencia del Imperio español con la postración de sus letras, hasta entonces regentes del gusto de Montaigne o Shakespeare y revividas hace más de una centuria por el autor de Prosas profanas. Mientras ellos no entiendan que los modernos Darío, Vallejo, Gabriela Mistral, los Machado, Jiménez, Olga Orozco, Rojas, Deniz, Zurita, Ida Vitale, Lizalde –para hablar solo de poetas– son tan importantes para el siglo xx como los Eliot y los Pound, los Saint-John Perse o los Duncan, peor para ellos. Si nuestros grandes escritores del xix son poscoloniales, ¿por qué no habrían de serlo también Herman Melville o Emily Dickinson? A quienes nos discriminan en nombre de un progresismo que solo oculta la conmiseración de siempre, los perseguirá el estigma del provincianismo.

La tradición iberoamericana es cosmopolita y la tradición central, que no única, de las letras mexicanas no es nacionalista, como lo dijo Cuesta, a quien dediqué mi primer opúsculo (Jorge Cuesta y el demonio de la política, 1986). En los años treinta, Cuesta se batió solitario por la herejía americana que nos convierte en una excentricidad, pero no en una negación de la literatura occidental, luchando contra el nacionalismo revolucionario y arremetiendo no contra el marxismo y sus deformaciones accidentales o genéticas, sino contra Marx mismo. Quizá no lo hizo con mucha fortuna pero se atrevió a dispararle al blanco más importante. Juan Rulfo es tan mexicano como escandinavo y el drama de Emma Bovary ocurrió en Normandía pero pudo acontecer en Querétaro. Ese remanso de universalidad me lo dio Cuesta.

Creo en una literatura mundial solo dividida por la riqueza de sus lenguas y lo digo desde el sufrimiento que para mí ha sido recuperar la lengua de mi madre. Pero los críticos somos pocos en cualquier literatura y muy pocos en México: abarcar, además de todas nuestras letras, al conjunto de la lengua nos es imposible. La actualidad es nuestro trabajo diario; la tradición, cuanto más antañona mejor, la dicha suprema al final de la jornada. Se nos aborrece por nuestros juicios, eunucos y no creadores, pero a la hora en que hacemos diccionarios (la segunda edición de mi Diccionario crítico de la literatura mexicana [1955-2011], que reúne todos mis textos sobre nuestros escritores, apareció en 2012) y antologías, para cumplir con nuestra obligación de dejar como herencia una geografía para el tránsito y el tráfico de las nuevas generaciones, los mismos malquerientes denuncian, a veces, su exclusión. De haber más críticos trabajando habría hospitalidad para casi todos porque cuando uno solo elige fatalmente borra a un autor para darle su lugar a otro.

Los críticos literarios leemos mucho, escribimos mucho, nos equivocamos mucho. Conocemos bien el remordimiento. Apenas publicada nuestra nota –o a veces antes, tan solo enviada por correo electrónico al editor– basta que se nos acerque un mejor lector, familiar, uno más avispado y agudo, para hacernos mudar de opinión. Ya es tarde, siempre es tarde. Reparar el daño a la vanidad literaria del prójimo, empezando por la propia, herida por obnubilación, es tarea ardua, como lo es bajar del iconostasio a quienes elevamos por excesivo fervor. No me arrepiento de haber dedicado mi vida a la “obra ajena”, como la llaman quienes compadecen al crítico literario por dizque posponer la escritura de la propia. Tampoco me arrepiento de citar, parafrasear y glosar a quienes admiro, porque mi prehistoria es la del niño escoliasta. Gracias a quienes he comentado tengo mis libros sobre autores de nuestra lengua, mientras que a la frecuentación de los clásicos decimonónicos y modernos debo La sabiduría sin promesa (2009) y Los decimonónicos (2012). Un crítico literario, pese a su reputación malévola, unas veces autocultivada y otras propalada entre el público, suele ser esencialmente un entusiasta. Si alguien fuese condenado a la pesadilla de leer mis cientos de textos, encontraría, acaso con sorpresa, que la gran mayoría festejan autores y libros.

No deja de ser una paradoja que Sainte-Beuve, habiéndose equivocado garrafalmente con Honoré de Balzac, Gustave Flaubert, Stendhal y Gérard de Nerval –y así se lo imputó Proust de manera póstuma y célebre–, haya sido y siga siendo el padre de la crítica moderna. Quizá se deba, como sostiene Roberto Calasso contra Proust, a que Sainte-Beuve dejó también unas palabras enigmáticas sobre el más moderno de todos ellos, el poeta Charles Baudelaire.

Ante la propia obra crítica, a pesar de haber- nos equivocado tantas veces, apostando por caballos ganadores y perdedores, tendremos el consuelo de haber estado todos los días jugándonosla en el hipódromo. Seguiré haciéndolo por amor a la crítica, pero también porque mi responsabilidad ante los lectores crece en la medida en que se aprecia mi trabajo. Acaso ustedes, benevolentes, han querido recompensar en mí esa constancia, la de creer que incluso en nuestros tiempos, monopolistas ya no solo de la vida, sino del tiempo mismo, el verdadero misterio a descifrar sigue siendo el de la letra impresa. ~

Ciudad de México, 3 de noviembre de 2017.

es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.