¿Cuántos escritores estadounidenses podrían mostrar las elogiosas y consagratorias medallas por lo conquistado –en sus portadas y contraportadas– concedidas por nombres como los de Saul Bellow, Flannery O’Connor, Philip Roth, Norman Mailer, John Cheever, Joan Didion, Anthony Burgess, Bernard Malamud y Donald Justice, entre muchos otros? ¿Y cuántos pudieron contar en sus agendas con las señas particulares y la amistad de Ezra Pound, Jorge Luis Borges, John Berryman, Lillian Hellman, Robert Lowell, Samuel Beckett, André Malraux y siguen las firmas (y también, digámoslo, no se ganase la simpatía de Joseph Heller al menospreciar en una reseña Trampa 22)?

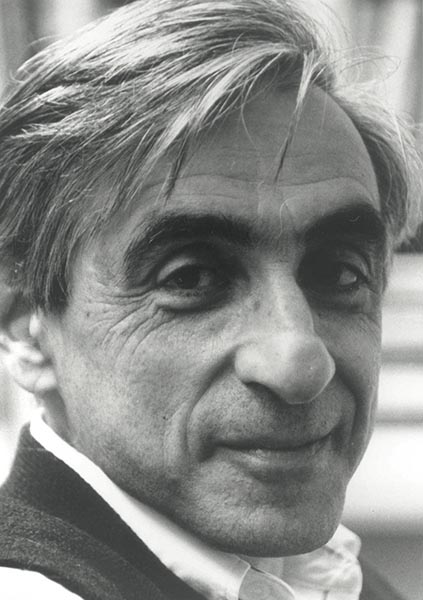

Richard Gustave Stern (Nueva York, 1928-2013) podría y pudo.

El misterio es dónde estuvo Richard Stern –también legendario profesor durante décadas en la Universidad de Chicago previo paso por el también legendario Iowa Workshop– todos estos años no solo para el lector en español sino, también, para casi la totalidad de los lectores en su idioma. Siendo yo considerado algo así como un especialista de la literatura made in USA, escribo estas líneas con una mezcla de pesar por el tiempo perdido y pasado sin leerlo (y por la siempre renovada consciencia de que jamás se llegará a leer a todos los que deberían leerse y que hasta es muy posible e inevitable que lo mejor de todo y de todos acabe escapando a la pantalla del propio radar) y al mismo tiempo con la maravilla recobrada por volver a descubrir y comprender que aún hay tanto prodigio dando vueltas por ahí, en el aire de los tiempos, a la espera de caer en nuestras redes para enredarnos.

Lo que me pasó a mí con Richard Stern es, supongo, lo mismo que le pasó a muchos no hace tanto con la Lucia Berlin de Manual para mujeres de la limpieza o con el Stoner de John Williams: un estallido encandilador e intimidante seguido por el más cálido de los bienvenido-a-casa. Lo curioso en mi caso con Richard Stern es que sí presté atención a la salida de la edición local en Siruela de Las hijas de otros hombres en 2019, leí las encendidas y entregadas reseñas que le dedicaron firmas para mí confiables como las de Ignacio Echevarría y José María Guelbenzu, y hasta me compré en su momento la reedición original de la especialista en (re)descubrimientos New York Review of Books en la que esta novela de 1973 (celebrada por tan desconcertados como justicieros artículos en The New York Times y The New Yorker) no solo era presentada como un indiscutible pequeño gran clásico estadounidense sino que, además, venía prologada por Philip Roth (amigo de décadas y quien “acusaba” a Stern de empujarlo a escribir la formidable y debutante nouvelle “Goodbye, Columbus” y lo hiciese el escritor que ahora era y no el que él había pensado ser en un principio y, de paso, le presentase a Bellow luego de darle al Gran Hombre uno de sus relatos aún inéditos) y su muy emotiva y agradecida elegía leída en el funeral de Stern mientras las necrológicas de rigor lo definían como “el mejor autor norteamericano del que jamás has oído hablar”.

Semanas atrás por fin me senté a leerla y todavía sigo de pie rindiéndole tributo y agradecimiento y preguntándome dónde estuvo todos estos años. Una de las posibles razones para mi distracción es que, sí, hay muchos peces nadando en ese océano, imposible atraparlos a todos (aunque aun así…). Otra atendible excusa (para que Stern haya sido apenas uno de esos benditos/malditos “escritores de escritores” en su propio país que, a pesar de gozar de un sólido prestigio entre los suyos, sonreía al presentarse como “alguien que fracasó incluso antes de fracasar”) es que sus temáticas (las relaciones filiales, las proustianas perturbaciones del amor, las idas y vueltas a Hollywood, las eufóricas y depresivas fiebres del adulterio) son territorio más que frecuentado en las letras de su país. Ahí ya estaban John Updike (a quien lo une un especial cuidado del lenguaje) y los ya mencionados Bellow y Roth y Bernard Malamud presidiendo la mesa de “lo judío”. Y después llegaron los superficcionalistas y los realistas sucios y los jóvenes transgresores y los psicópatas americanos y las bromas infinitas y… Pero, insisto, aun así…

Porque no hay excusa para excusarse por no haber leído Las hijas de otros hombres y perderse la épica profesional/doméstica del cuarentón y biólogo de segunda fila Robert Merriwether súbitamente consciente (en juego con la fonética de su apellido) del mal clima de su ya asexuado matrimonio (redimido por cuatro hijos encantadores) con la volátil Sarah a partir del deslumbramiento por la joven Cynthia Ryder a la que más que dobla en edad pero no en sabiduría. Lo que sigue a continuación fue muchas veces contado pero nunca de este modo. Con una delicada masculinidad a la altura del mejor James Salter en su Años luz (otro favorito tardío por aquí), una malicia digna de Bruce Jay Friedman (no hace mucho circulando de nuevo por España y, nada es casual, autor de una magistral novela titulada Stern), una delicada crueldad como la de Richard Yates (en su momento también desaparecido aquí y allá y en todas partes) y un talento para la epifanía hogareña parejo al de John Cheever (quien demoró lo suyo en hacer pie en España). Pero, además, Stern es muy Stern. Y ahí destaca una inteligencia estructural (las elipsis entre las cuatro partes de Las hijas de otros hombres), la astucia formal (es clave no haber caído en la tentación de hacer a Merriwether un académico o maestro de creative writing y optar por su mente científica que no deja de intentar hacer de su caos algo al menos un poco más exacto), un particular fraseo de staccato y un don para el símil imprevisible (un perturbado colega de Merriwether que lleva traje de invierno en un pueblo de verano “era como un ataúd en mitad de un circo”; un abogado experto en corazones rotos “hablaba con suavidad y firmeza, pero en el globo ocular se distinguía un brillo metálico, la cara se afilaba, como si el asunto entre manos lo convirtiese en un revólver”). Y acaso lo más original de todo: todos los personajes de esta novela (veladamente y no tanto autobiográfica, dicen), cada uno a su manera, son buenas personas. Y este puede haber sido el motivo principal de que no conectase con masa lectora necesitada de extremos opuestos y de blanco/negro y no tanto gris al centro. Ahí están los episodios del inesperadamente agradable encuentro de Merriwether con su nuevo “suegro” de su misma edad o el aun así festejo de esa última Navidad en una casa familiar lista para ser abandonada: no hay drama en ellos pero sí hay verdad. Y, en este sentido, esta de Stern es una de las pocas novelas verdadera y realmente realistas que he leído en toda mi vida. Es decir: en Las hijas de otros hombres todos y todas son culpables e inocentes.

Inocente y culpable yo mismo, me di una vuelta por Hibernian Books (mi librería de cabecera de segunda mano en inglés en Barcelona) y allí encontré Golk (de 1960 y primera novela de Stern y feroz sátira televisiva à la Nathanael West y anticipatoria de la irreal estupidez de los reality shows y del virus Andy Warhol donde la fama es lo que te hace famoso) y Stitch (de 1965 y ocupándose del viaje a Venecia de un matrimonio de pronto hechizado por la figura de un escultor loco inspirado en Pound). De regreso en casa, encargué online (y por unos muy pocos euros) primeras ediciones de las cinco novelas restantes de Stern, sus dos Collected stories (The New Republic define “Dr. Cahn’s visit” como “el mejor entre los mejores cuentos en idioma inglés” y aquí estoy yo contando los días para comprobarlo) y alguno de sus muchos libros de ensayos-semblanzas-crítica-memoirs. Sí, esta va a ser una temporada muy Stern (que en inglés significa “austero/severo” y en alemán “estrella”) y confío –estoy seguro– seré muy iluminado por su soberbio sol.

Lo último que leemos en Las hijas de otros hombres es a un Merriwether feliz volviendo a empezar, caminando en la oscuridad por una montaña, y experimentando “La profundidad del amor tras la pérdida. Lo que hacen los seres humanos. Formas autocatalíticas, alimentadas por errores y perpetuadas de ese modo. Amor, familia, Cambridge, mentalidad. Conexión. Transmisión. Evolución”. Entonces Cynthia lo llama desde la carretera y le pregunta si está bien. Y Merriwheter contesta: “Fenomenal. Ahora mismo subo.”

Y con él –a su lado, por fin, más vale tarde que nunca, también sintiéndonos fenomenal– ascendemos todos nosotros. ~

Rodrigo Fresán es escritor. En 2024 publicó 'El estilo de los elementos' (Literatura Random House).