Trabajo como creadora de contenidos. Me pagan por cada publicación en TikTok, Instagram o YouTube. Los usuarios en redes sociales ven mi contenido durante unos segundos, quizá se entretienen brevemente y luego pasan al siguiente post. Me llaman “influencer“, lo que significa que me pagan por mostrar productos dentro de mi contenido y, de cierta manera, lograr influir en la gente para que los compre. En los contratos en que mi representante negocia mis tarifas y obligaciones, se refieren a mí como “el talento”. Tengo 1.3 millones de seguidores sumados en todas mis plataformas.

Por cada artículo, recibo por correo un paquete lleno de productos y un resumen de la campaña en mi bandeja de entrada del correo electrónico. Normalmente me pagan entre 2 mil y 8 mil dólares por hacer lo que indica el resumen. (Una vez me pagaron 18 mil dólares por un solo TikTok, pero eso fue algo extraordinario.) La cantidad cambia según la plataforma. Los videos duran entre 15 y 60 segundos. Se me indica que mencione detalles específicos sobre el producto y que añada un texto. Jamás hay groserías o palabras altisonantes. Las campañas requieren que profundice en las razones por las que me gusta el producto: Ha transformado mi piel, tengo más energía que nunca, es el zapato más cómodo que he usado. Siempre exagerado.

Me dicen que sea natural y que no me aleje demasiado de mi auténtica yo. Edito el video para que no haya pausas en mi discurso. Tengo un entusiasmo que roza la manía. Mi boca mantiene una sonrisa apretada durante todo el clip, la mandíbula flexionada y abultada. La gente disfruta esto. Una chica sonriente que habla de su amor por el ejercicio en internet no solo es aceptable, sino también muy lucrativo, según lo que he aprendido.

Decido ser vulnerable (algo que a menudo es celebrado como “real” en internet) y hago un video sobre mi lucha contra la depresión clínica. Lo publico y observo cómo se va subiendo, saltando de 17 a 83 por ciento en cuestión de segundos. Cien por ciento. Se ha publicado. En tan solo cinco minutos, alguien comenta que no le gusta el video porque lo entristece. Decido borrarlo inmediatamente. ¿En qué estaba pensando? Esa no es mi marca personal. Al día siguiente publico un tutorial sobre cómo hacer mi licuado de kale favorito. La gente me pide el nombre de la proteína en polvo que uso, hecha a base de chícharo. Otra persona comenta que me quiere muchísimo.

Por supuesto, he estado del otro lado de la influencia: una víctima de los poderes engañosos. Me deslizo entre publicaciones sin pensar demasiado y de repente un color brillante, una cara bonita o una textura particular llaman mi atención. Toco la foto y descubro que el producto está etiquetado. De repente, tengo un carrito de compras digital y visiones esperanzadoras de mi yo del futuro. No estoy comprando una camisa de 70 dólares. Estoy comprando una piel sin poros abiertos, un vientre plano, unas piernas largas. Estoy comprando un tipo de belleza que nunca tendré. Reconozco (y me preocupa) que cuando posteo imágenes de mi propio cuerpo en las redes sociales, haciendo publicidad a ropa, maquillaje o perfumes, puedo ser la misma fuente de pensamientos tóxicos para otras mujeres comparando su cuerpo.

La camisa llega una semana después. Las mangas son demasiado estrechas y el tejido pica. No me molesto en devolverla, ir a la oficina postal me parece demasiada molestia. Así que meto la prenda en mi armario. Me la pruebo de vez en cuando y siempre me la quito y termino eligiendo una distinta. La camisa pasará a representar mi eterna insatisfacción con mi cuerpo. La donaré dentro de unos años, cuando por fin haya aceptado que nunca perderé los 2 o 3 kilos que me harían sentir en forma.

Hace unos meses fui invitada a un podcast. La presentadora me introdujo como una “estrella en ascenso de TikTok” y un “símbolo de positividad corporal”. Este último comentario fue nuevo para mí. Aunque sé que lo dijo como un cumplido, sin duda fue algo que me dolió. Dijo que yo lograba inspirar a otras mujeres a sentirse seguras con tener cuerpos normales y saludables, y que yo demostraba que las costillas marcadas no eran un prerrequisito para sentirse bella. A nivel consciente, sé que esto es algo bueno. No obstante, creo que siempre habrá una parte de mí a la que le gustaría parecerse a las mujeres que acaparan mi propio feed de Instagram y TikTok: tonificadas, esbeltas, perfectas.

Oigo la NPR en mis trayectos de Rhode Island a Boston, donde asisto a clases de escritura creativa para mi programa de maestría. Escucho a locutores que con confianza comparan a la industria tecnológica con la industria del tabaco. Me dicen que los miembros del Congreso de Estados Unidos se sientan en salas decoradas con madera y argumentan que se necesita legislar a la industria. Los adolescentes están siendo infectados. Estados Unidos necesita proteger a sus hijos.

Pongo las intermitentes y me cambio de carril. Libre albedrío, agencia, autonomía, libertad: todas estas ideas flotan en mi cabeza mientras los senadores argumentan que Facebook provoca estragos en nuestra democracia porque permite que las fake news se compartan, se multipliquen y ganen poder.

Sin embargo, recientemente la conversación ha dejado de enfocarse en la manera en que estas tecnologías afectan nuestra política, para centrarse particularmente en nuestros niños. “¿Qué datos recopilan de estos menores? ¿Qué es lo que saben? ¿Cuánto dinero ganan con ellos?”, son algunas interrogantes que escuché plantear a la senadora Amy Klobuchar en una entrevista. Luego compartió una anécdota sobre un adolescente que se cayó y se rompió un diente. Utilizó Snapchat para conseguir analgésicos, se tomó una pastilla y murió. Pensó que había comprado pastillas de oxicodona y paracetamol, pero las adquirió estaban mezcladas con fentanilo. “Ningún padre debería tener que enterrar a su hijo”, dijo Klobuchar en sus observaciones finales, pidiendo que se regule Snapchat.

Klobuchar no mencionó la crisis de opioides en Estados Unidos, ni las deficiencias del sistema sanitario estadounidense, factores que también contribuyeron a esta tragedia. No soy defensora acérrima de las grandes empresas tecnológicas. Solo creo que, si vamos a criticar las plataformas coercitivas, al menos deberíamos hacerlo sin contar historias coactivas.

***

Hace poco, mi madre se enteró en Facebook de que la hija de una amiga suya de la infancia había muerto. El papá de la niña, también amigo de mi mamá, cambió su foto de perfil de Facebook por una de su difunta hija, sonriente, bronceada, hermosa, de apenas 19 años. La gente comentaba que tanto él como su familia estaban en sus oraciones. Algunos usuarios incluyeron un emoji de tristeza (😢) en sus condolencias de Facebook, lo cual sentí cruel e inapropiado, aunque solo fueran boomers bienintencionados navegando en internet. Mi mamá se puso en contacto con su amigo común para preguntarle qué había pasado. Él respondió: “Jenna se suicidó”. (Estoy usando un seudónimo aquí).

“Es simplemente terrible”, comentó mi mamá, llorando.

“¿Qué hace que una chica de 19 años haga algo así?”, preguntó mi papá en la cocina.

Nadie respondió. Nadie sabe.

Esa noche me acosté en la cama y busqué a Jenna en Instagram. Su cuenta era pública. Observé las últimas fotos que subió antes de morir. Se notaba que su perfil estaba muy bien pensado y era claro que había trabajado incansablemente para crear una marca: cada foto estaba editada con el mismo filtro brillante, lo que convertía a su feed en algo completamente estético e increíblemente uniforme. Esto no me sorprendió. La mayoría de los miembros de la Generación Z que conozco tienen un estilo muy bien definido en internet. Le hice zoom a la cara de Jenna. Su piel perfecta, sus labios estirados en una sonrisa deslumbrante que mostraba sus dientes blancos, rectos y perfectos. Traté de ver en sus ojos algo que indicara que no era feliz, pero solo vi lo que parecía ser una alegre estudiante universitaria de primer año.

Frances Haugen, la más reciente denunciante de Facebook, testificó ante un comité del Senado de Estados Unidos, en donde expuso miles de páginas con información confidencial que sugieren que Facebook está completamente consciente de que sus plataformas (entre las que se encuentra Instagram) perjudican a niños y adolescentes, a personas como Jenna. Según Haugen, Facebook ignora intencionalmente esta información, ya que de cierta manera se beneficia de este daño.

Uno de los estudios internos que Haugen filtró se centraba específicamente en chicas adolescentes. Ese informe sugiere que los pensamientos suicidas aumentan con el uso de Instagram. Otros estudios se centraron en el efecto dañino que tiene Instagram en los trastornos alimenticios y los problemas de imagen corporal. El 17% de las adolescentes afirmó que sus trastornos alimenticios empeoraron tras el uso de Instagram, y 32% informó que la aplicación hizo que se sintieran peor sobre sus propios cuerpos. De nuevo, pienso en el libre albedrío, en la autonomía, en la libertad. También pienso en Jenna, ¿se sentía libre? Cuando vi su cuenta de Instagram, era imposible no notar la frecuencia con la que mostraba su pequeña cintura, sus grandes pechos y sus largas extremidades. No pude evitar pensar que yo también he expuesto mi cuerpo en internet. Este acto de aparente confianza siempre tiene un costo emocional. Claro que antes de publicar, observo y analizo meticulosamente cada centímetro de mi cuerpo. Me lleno de inseguridad, y a menudo me invaden pensamientos de autodesprecio. Los estudios de Facebook filtrados sugieren que las representaciones de falsa perfección que saturan Instagram son psicológicamente dañinas. Sin embargo, para mí, esos sentimientos dañinos (de inutilidad, dismorfia corporal, soledad, etc.) no parecen surgir tanto cuando veo el contenido de otras personas y sus propias imágenes de falsa perfección, como cuando estoy tratando de mostrar la falsa perfección de mí misma. Mientras miraba la página de Jenna, me preguntaba si ella sentía lo mismo.

Sigo varias cuentas en TikTok e Instagram dedicadas a difundir la idea de que “internet no es real”. Una de las cuentas expuso recientemente un software de edición que permite que las personas puedan alargar sus piernas, encoger la cintura, alisar la piel y esculpir el rostro no solo en las fotos, sino también en los videos. La creadora publicó dos videos, uno editado y otro sin editar. Ambos parecían completamente normales y reales, a pesar de que en el video editado su cuerpo estaba totalmente modificado. Creo que cuentas como esta son muy útiles, ya que me recuerdan que las personas y las cosas con las que suelo compararme en internet están alteradas e incluso pueden ser completamente imaginarias.

Sin saberlo, a menudo consumimos contenidos falsos y editados en las redes sociales. Olvidamos que la gente puede inventarse cosas y publicarlas como si fueran verdad. En general, o quizá debería hablar por mí misma, no navegamos por estas plataformas esperando ser engañados. No obstante, constantemente somos engañados. Lo imaginario y lo fantástico se presentan como realidad. Siento que esto es bastante peligroso.

Las redes sociales han expuesto la fragilidad del concepto de verdad. A menudo, la difusión de la desinformación en estas plataformas se discute en el contexto de la política y su amenaza para nuestra democracia. Pero cuanto más tiempo paso en las aplicaciones como creadora y consumidora de contenidos, más personal se siente la amenaza de la desinformación: amenaza la forma en que, consciente y subconscientemente, me percibo a mí misma. El estudio interno que Haugen presentó demuestra que no soy la única. No obstante, ni la verdad ni la realidad son la prioridad de las plataformas de redes sociales, porque la verdad y la realidad no suelen ser tan interesantes como la ficción. No tiene sentido financiero que los algoritmos promuevan lo que es una realidad, sino más bien lo que es más entretenido. Esto podría estar bien si los consumidores de este tipo de entretenimiento no utilizaran tan seguido las plataformas como fuentes de información objetiva.

Existe una gran discrepancia entre lo que ofrecen las redes sociales y lo que los usuarios de estas plataformas creen recibir. Nosotros, los usuarios, creemos que recibimos una verdad cuando se publica un contenido. Cuando veo a un influencer de fitness publicar una foto de su cuerpo delgado y atlético, asumo que ese es el aspecto real de su cuerpo.

Desafortunadamente, esta suposición muchas veces es inexacta: las fotos de los cuerpos, especialmente de las personas con muchos seguidores, con frecuencia son modificados en estas plataformas; se editan o se retocan hasta alcanzar la perfección. Pero esto es solo la punta del iceberg. Esa misma influencer que presume su cuerpo tonificado en las fotos (editadas o no) también puede mostrar los distintos métodos (dieta y ejercicio) con los que ha logrado conseguir ese cuerpo, muchos de los cuales son enormemente, o incluso sutilmente, falsos. Esa misma influencer puede afirmar que su dieta y su estética mejoraron su bienestar mental y físico cuando no fue así, incluso cuando en ambos casos pudo haber sido dañino. Hasta algo tan simple como que un influencer sonría mientras muestra su cuerpo, sugiriendo que su cuerpo lo hace feliz, es un mensaje posiblemente falso. En una plataforma en la que hay tanta información implícita, las posibilidades para la desinformación sutil son infinitas.

Lo que está claro es que esta desinformación es dañina para los usuarios, sobre todo para los más vulnerables: niños y adolescentes. La pregunta que nos queda es: ¿qué podrían hacer las plataformas de redes sociales para proteger a sus usuarios? ¿Acaso tienen la responsabilidad de protegernos? Desafortunadamente, parece que asumir esa responsabilidad entra en conflicto con lo que les genera crecimiento y dinero. A las redes sociales no les conviene censurar ciertas publicaciones para permitir únicamente lo que es 100% real, ya que, antes que nada, estas plataformas sirven para entretener. El entretenimiento mantiene enganchados a los usuarios, aumenta el tiempo de uso y genera ingresos. La verdad no es tan poderosa. Que los creadores de Instagram, Snapchat, Facebook o TikTok tuvieran la intención de que exista esta discrepancia –entre lo que las plataformas ofrecen y lo que los usuarios creen que reciben– es irrelevante. El hecho es queexiste: los usuarios son constantemente engañados y afectados por la desinformación. Creo que esto es responsabilidad de las plataformas. ¿Tendría sentido que Instagram desarrollara una función en la que, por ejemplo, comprobara los hechos de las publicaciones o escaneara los cuerpos editados con Photoshop?

Escribo todo esto con un sentimiento de culpa. Por supuesto, comprendo la hipocresía de mis propias palabras, estoy pidiendo la regulación de una industria de la que me beneficio directamente. Hoy tengo que hacer dos campañas de distintas marcas. Una es un video de TikTok y otra una foto de Instagram. Voy a ir a la playa a tomarme fotos con ropa deportiva brillante, y voy a sonreír y dar vueltas. Y con suerte, si sonrío y giro lo suficiente, las personas que vean mi contenido en internet me dirán que tengo “buena vibra”.

Este artículo es publicado gracias a una colaboración de Letras Libres con Future Tense, un proyecto de Slate, New America, y Arizona State University.

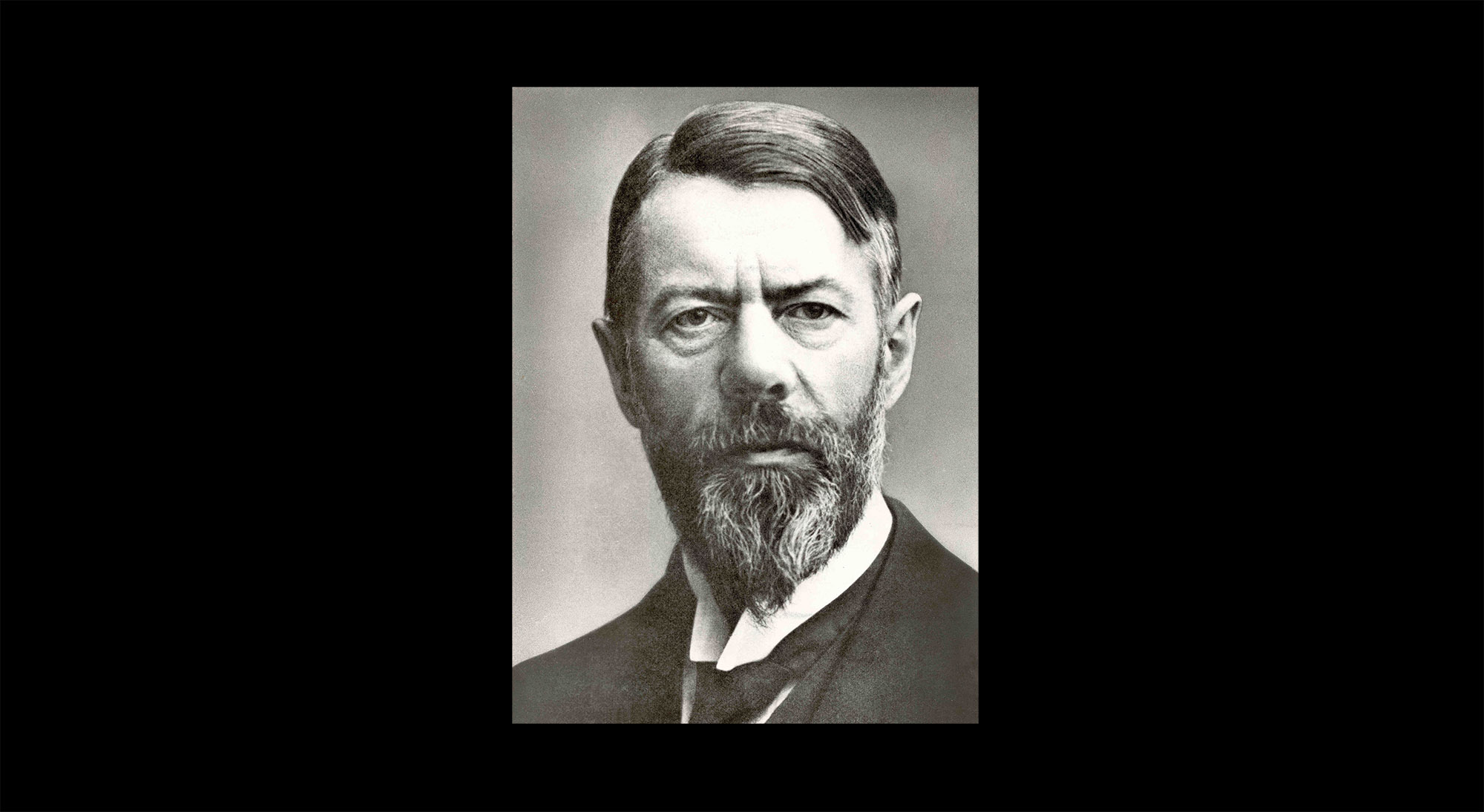

Foto: Instagram / Lydia Keating