A lo largo de la historia, la noción de cultura ha tenido distintos significados y matices. Durante muchos siglos fue un concepto inseparable de la religión y del conocimiento teológico; en Grecia estuvo marcado por la filosofía y en Roma por el derecho, en tanto que en el Renacimiento lo impregnaban sobre todo la literatura y las artes. En épocas más recientes como la Ilustración fueron la ciencia y los grandes descubrimientos científicos los que dieron el sesgo principal a la idea de cultura. Pero, a pesar de esas variantes y hasta nuestra época, cultura siempre significó una suma de factores y disciplinas que, según amplio consenso social, la constituían y ella implicaba: la reivindicación de un patrimonio de ideas, valores y obras de arte, de unos conocimientos históricos, religiosos, filosóficos y científicos en constante evolución y el fomento de la exploración de nuevas formas artísticas y literarias y de la investigación en todos los campos del saber.

La cultura estableció siempre unos rangos sociales entre quienes la cultivaban, la enriquecían con aportes diversos, la hacían progresar y quienes se desentendían de ella, la despreciaban o ignoraban, o eran excluidos de ella por razones sociales y económicas. En todas las épocas históricas, hasta la nuestra, en una sociedad había personas cultas e incultas, y, entre ambos extremos, personas más o menos cultas o más o menos incultas, y esta clasificación resultaba bastante clara para el mundo entero porque para todos regía un mismo sistema de valores, criterios culturales y maneras de pensar, juzgar y comportarse.

En nuestro tiempo todo aquello ha cambiado. La noción de cultura se extendió tanto que, aunque nadie se atrevería a reconocerlo de manera explícita, se ha esfumado. Se volvió un fantasma inaprensible, multitudinario y traslaticio. Porque ya nadie es culto si todos creen serlo o si el contenido de lo que llamamos cultura ha sido depravado de tal modo que todos puedan justificadamente creer que lo son.

La más remota señal de este progresivo empastelamiento y confusión de lo que representa una cultura la dieron los antropólogos, inspirados, con la mejor buena fe del mundo, en una voluntad de respeto y comprensión de las sociedades más primitivas que estudiaban. Ellos establecieron que cultura era la suma de creencias, conocimientos, lenguajes, costumbres, atuendos, usos, sistemas de parentesco y, en resumen, todo aquello que un pueblo dice, hace, teme o adora. Esta definición no se limitaba a establecer un método para explorar la especificidad de un conglomerado humano en relación con los demás. Quería también, de entrada, abjurar del etnocentrismo prejuicioso y racista del que Occidente nunca se ha cansado de acusarse. El propósito no podía ser más generoso, pero ya sabemos por el famoso dicho que el infierno está empedrado de buenas intenciones. Porque una cosa es creer que todas las culturas merecen consideración, ya que, sin duda, en todas hay aportes positivos a la civilización humana, y otra, muy distinta, creer que todas ellas, por el mero hecho de existir, se equivalen. Y es esto último lo que asombrosamente ha llegado a ocurrir en razón de un prejuicio monumental suscitado por el deseo bienhechor de abolir de una vez y para siempre todos los prejuicios en materia de cultura. La corrección política ha terminado por convencernos de que es arrogante, dogmático, colonialista y hasta racista hablar de culturas superiores e inferiores y hasta de culturas modernas y primitivas. Según esta arcangélica concepción, todas las culturas, a su modo y en su circunstancia, son iguales, expresiones equivalentes de la maravillosa diversidad humana.

Si etnólogos y antropólogos establecieron esta igualación horizontal de las culturas, diluyendo hasta la invisibilidad la acepción clásica del vocablo, los sociólogos por su parte –o, mejor dicho, los sociólogos empeñados en hacer crítica literaria– han llevado a cabo una revolución semántica parecida, incorporando a la idea de cultura, como parte integral de ella, a la incultura, disfrazada con el nombre de cultura popular, una forma de cultura menos refinada, artificiosa y pretenciosa que la otra, pero mucho más libre, genuina, crítica, representativa y audaz. Diré inmediatamente que en este proceso de socavamiento de la idea tradicional de cultura han surgido libros tan sugestivos y brillantes como el que Mijaíl Bajtín dedicó a La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento / El contexto de François Rabelais, en el que contrasta, con sutiles razonamientos y sabrosos ejemplos, lo que llama “cultura popular”, que, según el crítico ruso, es una suerte de contrapunto a la cultura oficial y aristocrática, la que se conserva y brota en los salones, palacios, conventos y bibliotecas, en tanto que la popular nace y vive en la calle, la taberna, la fiesta, el carnaval y en la que aquella es satirizada con réplicas que, por ejemplo, desnudan y exageran lo que la cultura oficial oculta y censura como el “abajo humano”, es decir, el sexo, las funciones excrementales, la grosería y oponen el rijoso “mal gusto” al supuesto “buen gusto” de las clases dominantes.

No hay que confundir la clasificación hecha por Bajtín y otros críticos literarios de estirpe sociológica –cultura oficial y cultura popular– con aquella división que desde hace mucho existe en el mundo anglosajón, entre la high brow culture y la low brow culture: la cultura de la ceja levantada y la de la ceja alicaída. Pues en este último caso estamos siempre dentro de la acepción clásica de la cultura y lo que distingue a una de otra es el grado de facilidad o dificultad que ofrece al lector, oyente, espectador y simple cultor el hecho cultural. Un poeta como T.S. Eliot y un novelista como James Joyce pertenecen a la cultura de la ceja levantada en tanto que los cuentos y novelas de Ernest Hemingway o los poemas de Walt Whitman a la de la ceja alicaída pues resultan accesibles a los lectores comunes y corrientes. En ambos casos estamos siempre dentro del dominio de la literatura a secas, sin adjetivos. Bajtín y sus seguidores (conscientes o inconscientes) hicieron algo mucho más radical: abolieron las fronteras entre cultura e incultura y dieron a lo inculto una dignidad relevante, asegurando que lo que podía haber en este discriminado ámbito de impericia, chabacanería y dejadez estaba compensado largamente por su vitalidad, humorismo, y la manera desenfadada y auténtica con que representaba las experiencias humanas más compartidas.

De este modo han ido desapareciendo de nuestro vocabulario, ahuyentados por el miedo a incurrir en la incorrección política, los límites que mantenían separadas a la cultura de la incultura, a los seres cultos de los incultos. Hoy ya nadie es inculto o, mejor dicho, todos somos cultos. Basta abrir un periódico o una revista para encontrar, en los artículos de comentaristas y gacetilleros, innumerables referencias a la miríada de manifestaciones de esa cultura universal de la que somos todos poseedores, como por ejemplo “la cultura de la pedofilia”, “la cultura de la mariguana”, “la cultura punqui”, “la cultura de la estética nazi” y cosas por el estilo. Ahora todos somos cultos de alguna manera, aunque no hayamos leído nunca un libro, ni visitado una exposición de pintura, escuchado un concierto, ni aprendido algunas nociones básicas de los conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos del mundo en que vivimos.

Queríamos acabar con las élites, que nos repugnaban moralmente por el retintín privilegiado, despectivo y discriminatorio con que su solo nombre resonaba ante nuestros ideales igualitaristas y, a lo largo del tiempo, desde distintas trincheras, fuimos impugnando y deshaciendo a ese cuerpo exclusivo de pedantes que se creían superiores y se jactaban de monopolizar el saber, los valores morales, la elegancia espiritual y el buen gusto. Pero lo que hemos conseguido es una victoria pírrica, un remedio que resultó peor que la enfermedad: vivir en la confusión de un mundo en el que, paradójicamente, como ya no hay manera de saber qué cosa es cultura, todo lo es y ya nada lo es.

Sin embargo, se me objetará, nunca en la historia ha habido un cúmulo tan grande de descubrimientos científicos, realizaciones tecnológicas, ni se han editado tantos libros, abierto tantos museos ni pagado precios tan vertiginosos por las obras de artistas antiguos y modernos. ¿Cómo se puede hablar de un mundo sin cultura en una época en que las naves espaciales construidas por el hombre han llegado a las estrellas y el porcentaje de analfabetos es el más bajo de todo el acontecer humano? Sí, todo ese progreso es cierto, pero no es obra de mujeres y hombres cultos sino de especialistas. Y entre la cultura y la especialización hay tanta distancia como entre el hombre de Cromagnon y los sibaritas neurasténicos de Marcel Proust. De otro lado, aunque haya hoy muchos más alfabetizados que en el pasado, este es un asunto cuantitativo y la cultura no tiene mucho que ver con la cantidad, sólo con la cualidad. Es decir, hablamos de cosas distintas. A la extraordinaria especialización a que han llegado las ciencias se debe, sin la menor duda, que hayamos conseguido reunir en el mundo de hoy un arsenal de armas de destrucción masiva con el que podríamos desaparecer varias veces el planeta en que vivimos y contaminar de muerte los espacios adyacentes. Se trata de una hazaña científica y tecnológica, sin lugar a dudas y, al mismo tiempo, una manifestación flagrante de barbarie, es decir, un hecho eminentemente anticultural si la cultura es, como creía T.S. Eliot, “todo aquello que hace de la vida algo digno de ser vivido”.

La cultura es –o era, cuando existía– un denominador común, algo que mantenía viva la comunicación entre gentes muy diversas a las que el avance de los conocimientos obligaba a especializarse, es decir, a irse distanciando e incomunicando entre sí. Era, así mismo, una brújula, una guía que permitía a los seres humanos orientarse en la espesa maraña de los conocimientos sin perder la dirección y teniendo más o menos claro, en su incesante trayectoria, las prelaciones, lo que es importante de lo que no lo es, el camino principal y las desviaciones inútiles. Nadie puede saber todo de todo –ni antes ni ahora fue posible–, pero al hombre culto la cultura le servía por lo menos para establecer jerarquías y preferencias en el campo del saber y de los valores estéticos. En la era de la especialización y el derrumbe de la cultura las jerarquías han desaparecido en una amorfa mezcolanza en la que, según el embrollo que iguala las innumerables formas de vida bautizadas como culturas, todas las ciencias y las técnicas se justifican y equivalen, y no hay modo alguno de discernir con un mínimo de objetividad qué es bello en el arte y qué no lo es. Incluso hablar de este modo resulta ya obsoleto pues la noción misma de belleza está tan desacreditada como la clásica idea de cultura.

El especialista ve y va lejos en su dominio particular pero no sabe lo que ocurre a sus costados y no se distrae en averiguar los estropicios que podría causar con sus logros en otros ámbitos de la existencia, ajenos al suyo. Ese ser unidimensional, como lo llamó Marcuse, puede ser, a la vez, un gran especialista y un inculto porque sus conocimientos, en vez de conectarlo con los demás, lo aíslan en una especialidad que es apenas una diminuta celda del vasto dominio del saber. La especialización, que existió desde los albores de la civilización, fue aumentando con el avance de los conocimientos, y lo que mantenía la comunicación social, esos denominadores comunes que son los pegamentos de la urdimbre social, eran las élites, las minorías cultas, que además de tender puentes e intercambios entre las diferentes provincias del saber –las ciencias, las letras, las artes y las técnicas– ejercían una influencia, religiosa o laica, pero siempre cargada de contenido moral, de modo que aquel progreso intelectual y artístico no se apartara demasiado de una cierta finalidad humana, es decir que, a la vez que garantizara mejores oportunidades y condiciones materiales de vida, significara un enriquecimiento moral para la sociedad, con la disminución de la violencia, de la injusticia, la explotación, el hambre, la enfermedad y la ignorancia.

En su célebre ensayo “Notas para la definición de la cultura”, T.S. Eliot sostuvo que no debe identificarse a esta con el conocimiento –parecía estar hablando para nuestra época más que para la suya porque hace medio siglo el problema no tenía la gravedad que ahora– porque cultura es algo que antecede y sostiene al conocimiento, una actitud espiritual y una cierta sensibilidad que lo orienta y le imprime una funcionalidad precisa, algo así como un designio moral. Como creyente, Eliot encontraba en los valores de la religión cristiana aquel asidero del saber y la conducta humana que llamaba la cultura. Pero no creo que la fe religiosa sea el único sustento posible para que el conocimiento no se vuelva errático y autodestructivo como el que multiplica los polvorines atómicos o contamina de venenos el aire, el suelo y las aguas que nos permiten vivir. Una moral y una filosofía laicas cumplieron, desde los siglos xviii y xix, esta función para un amplio sector del mundo occidental.

Aunque, es cierto que, para un número tanto o más grande de los seres humanos, resulta evidente que la trascendencia es una necesidad o urgencia vital de la que no pueden desprenderse sin caer en la anomia o la desesperación.

Jerarquías en el amplio espectro de los saberes que forman el conocimiento, una moral todo lo comprensiva que requiere la libertad y que permita expresarse a la gran diversidad de lo humano pero firme en su rechazo de todo lo que envilece y degrada la noción básica de humanidad y amenaza la supervivencia de la especie, una élite conformada no por la razón de nacimiento ni el poder económico o político sino por el esfuerzo, el talento y la obra realizada y con autoridad moral para establecer, de manera flexible y renovable, un orden de importancia de los valores tanto en el espacio propio de las artes como en las ciencias y técnicas: eso fue la cultura en las circunstancias y sociedades más cultas que ha conocido la historia y lo que debería volver a ser si no queremos progresar sin rumbo, a ciegas, como autómatas, hacia nuestra desintegración. Sólo de este modo la vida iría siendo cada día más vivible para el mayor número en pos del siempre inalcanzable anhelo de un mundo feliz.

Sería equivocado atribuir en este proceso funciones idénticas a las ciencias y a las letras y a las artes. Precisamente por haber olvidado distinguirlas ha surgido la confusión que prevalece en nuestro tiempo en el campo de la cultura. Las ciencias progresan, como las técnicas, aniquilando lo viejo, anticuado y obsoleto, para ellas el pasado es un cementerio, un mundo de cosas muertas y superadas por los nuevos descubrimientos e invenciones. Las letras y las artes se renuevan pero no progresan, ellas no aniquilan su pasado, construyen sobre él, se alimentan de él y a la vez lo alimentan, de modo que a pesar de ser tan distintos y distantes un Velázquez está tan vivo como Picasso y Cervantes sigue siendo tan actual como Borges o Faulkner.

Las ideas de especialización y progreso, inseparables de la ciencia, son írritas a las letras y a las artes, lo que no quiere decir, desde luego, que la literatura, la pintura y la música no cambien y evolucionen. Pero no se puede decir de ellas, como de la química y la alquimia, que aquella abole a esta y la supera. La obra literaria y artística que alcanza cierto grado de excelencia no muere con el paso del tiempo: sigue viviendo y enriqueciendo a las nuevas generaciones y evolucionando con estas. Por eso, las letras y las artes constituyeron hasta ahora el denominador común de la cultura, el espacio en el que era posible la comunicación entre seres humanos pese a la diferencia de lenguas, tradiciones, creencias y épocas, pues quienes se emocionan con Shakespeare, se ríen con Molière y se deslumbran con Rembrandt y Mozart se acercan a, y dialogan con, quienes en el tiempo en que aquellos escribieron, pintaron o compusieron, los leyeron, oyeron y admiraron.

Ese espacio común, que nunca se especializó, que ha estado siempre al alcance de todos, ha experimentado periodos de extrema complejidad, abstracción y hermetismo, lo que constreñía la comprensión de ciertas obras a una élite. Pero esas obras experimentales o de vanguardia, si de veras expresaban zonas inéditas de la realidad humana y creaban formas de belleza perdurable, terminaban siempre por educar a sus lectores, espectadores y oyentes integrándose de este modo al espacio común de la cultura. Esta puede y debe ser, también, experimento, desde luego, a condición de que las nuevas técnicas y formas que introduzca la obra así concebida amplíen el horizonte de la experiencia de la vida, revelando sus secretos más ocultos, o exponiéndonos a valores estéticos inéditos que revolucionan nuestra sensibilidad y nos dan una visión más sutil y novedosa de ese abismo sin fondo que es la condición humana.

Hace ya algunos años vi en París, en la televisión francesa, un documental que se me quedó grabado en la memoria y cuyas imágenes, de tanto en tanto, los sucesos cotidianos actualizan con restallante vigencia, sobre todo cuando se habla del problema mayor de nuestro tiempo: la educación.

El documental describía la problemática de un liceo en las afueras de París, uno de esos barrios donde familias francesas empobrecidas se codean con inmigrantes de origen subsahariano, latinoamericano y árabes del Magreb. Este colegio secundario público, cuyos alumnos, de ambos sexos, constituían un arcoíris de razas, lenguas, costumbres y religiones, había sido escenario de violencias: golpizas a profesores, violaciones en los baños o corredores, enfrentamientos entre pandillas a navajazos y palazos y, si mal no recuerdo, hasta tiroteos. No sé si de todo ello había resultado algún muerto, pero sí muchos heridos, y en los registros al local la policía había incautado armas, drogas y alcohol.

El documental no quería ser alarmista, sino tranquilizador, mostrar que lo peor había ya pasado y que, con la buena voluntad de autoridades, profesores, padres de familia y alumnos, las aguas se estaban sosegando. Por ejemplo, con inocultable satisfacción, el director señalaba que gracias al detector de metales recién instalado, por el cual debían pasar ahora los estudiantes al ingresar al colegio, se decomisaban las manoplas, cuchillos y otras armas punzocortantes. Así, los hechos de sangre se habían reducido de manera drástica. Se habían dictado disposiciones de que ni profesores ni alumnos circularan nunca solos, ni siquiera para ir a los baños, siempre al menos en grupos de dos. De este modo se evitaban asaltos y emboscadas. Y, ahora, el colegio tenía dos psicólogos permanentes para dar consejo a los alumnos y alumnas –casi siempre huérfanos, semihuérfanos, y de familias fracturadas por la desocupación, la promiscuidad, la delincuencia y la violencia de género– inadaptables o pendencieros recalcitrantes.

Lo que más me impresionó en el documental fue la entrevista a una profesora que afirmaba, con naturalidad, algo así como: “Tout va bien, maintenant, mais il faut se débrouiller” (“Ahora todo anda bien, pero hay que saber arreglárselas”). Explicaba que, a fin de evitar los asaltos y palizas de antaño, ella y un grupo de profesores se habían puesto de acuerdo para encontrarse a una hora justa en la boca del metro más cercana y caminar juntos hasta el colegio. De este modo el riesgo de ser agredidos por los voyous (golfos) se enanizaba. Aquella profesora y sus colegas, que iban diariamente a su trabajo como quien va al infierno, se habían resignado, aprendido a sobrevivir y no parecían imaginar siquiera que ejercer la docencia pudiera ser algo distinto a su vía crucis cotidiano.

En esos días terminaba yo de leer uno de los amenos y sofísticos ensayos de Michel Foucault en el que, con su brillantez habitual, el filósofo francés sostenía que, al igual que la sexualidad, la psiquiatría, la religión, la justicia y el lenguaje, la enseñanza había sido siempre, en el mundo occidental, una de esas “estructuras de poder” erigidas para reprimir y domesticar al cuerpo social, instalando sutiles pero muy eficaces formas de sometimiento y enajenación a fin de garantizar la perpetuación de los privilegios y el control del poder de los grupos sociales dominantes. Bueno, pues, por lo menos en el campo de la enseñanza, a partir de 1968 la autoridad castradora de los instintos libertarios de los jóvenes había volado en pedazos. Pero, a juzgar por aquel documental, que hubiera podido ser filmado en otros muchos lugares de Francia y de toda Europa, el desplome y desprestigio de la idea misma del docente y la docencia –y, en última instancia, de cualquier forma de autoridad– no parecía haber traído la liberación creativa del espíritu juvenil, sino, más bien, convertido a los colegios así liberados, en el mejor de los casos, en instituciones caóticas, y, en el peor, en pequeñas satrapías de matones y precoces delincuentes.

Es evidente que Mayo del 68 no acabó con la “autoridad”, que ya venía sufriendo hacía tiempo un proceso de debilitamiento generalizado en todos los órdenes, desde el político hasta el cultural, sobre todo en el campo de la educación. Pero la revolución de los niños bien, la flor y nata de las clases burguesas y privilegiadas de Francia, quienes fueron los protagonistas de aquel divertido carnaval que proclamó como eslogan del movimiento “¡Prohibido prohibir!”, extendió al concepto de autoridad su partida de defunción. Y dio legitimidad y glamour a la idea de que toda autoridad es sospechosa, perniciosa y deleznable y que el ideal libertario más noble es desconocerla, negarla y destruirla. El poder no se vio afectado en lo más mínimo con este desplante simbólico de los jóvenes rebeldes que, sin saberlo la inmensa mayoría de ellos, llevaron a las barricadas los ideales iconoclastas de pensadores como Foucault. Baste recordar que en las primeras elecciones celebradas en Francia después de Mayo del 68, la derecha gaullista obtuvo una rotunda victoria.

Pero la autoridad, en el sentido romano de auctoritas, no de poder sino, como define en su tercera acepción el Diccionario de la rae, de “prestigio y crédito que se reconoce a una persona o institución por su legitimidad o por su calidad y competencia en alguna materia”, no volvió a levantar cabeza. Desde entonces, tanto en Europa como en buena parte del resto del mundo, son prácticamente inexistentes las figuras políticas y culturales que ejercen aquel magisterio, moral e intelectual al mismo tiempo, de la “autoridad” clásica y que encarnaban a nivel popular los maestros, palabra que entonces sonaba tan bien porque se asociaba al saber y al idealismo. En ningún campo ha sido esto tan catastrófico para la cultura como en el de la educación. El maestro, despojado de credibilidad y autoridad, convertido en muchos casos –desde la perspectiva progresista– en representante del poder represivo, es decir en el enemigo al que, para alcanzar la libertad y la dignidad humana, había que resistir, e, incluso, abatir, no sólo perdió la confianza y el respeto sin los cuales era prácticamente imposible que cumpliera eficazmente su función de educador –de transmisor tanto de valores como de conocimientos– ante sus alumnos, sino de los propios padres de familia y de filósofos revolucionarios que, a la manera del autor de Vigilar y castigar, personificaron en él uno de esos siniestros instrumentos de los que –al igual que los guardianes de las cárceles y los psiquiatras de los manicomios– se vale el establecimiento para embridar el espíritu crítico y la sana rebeldía de niños y adolescentes.

Muchos maestros, de muy buena fe, se creyeron esta degradante satanización de sí mismos y contribuyeron, echando baldazos de aceite a la hoguera, a agravar el estropicio haciendo suyas algunas de las más disparatadas secuelas de la ideología de Mayo del 68 en lo relativo a la educación, como considerar aberrante desaprobar a los malos alumnos, hacerlos repetir el curso, e, incluso, poner calificaciones y establecer un orden de prelación en el rendimiento académico de los estudiantes, pues, haciendo semejantes distingos, se propagaría la nefasta noción de jerarquías, el egoísmo, el individualismo, la negación de la igualdad y el racismo. Es verdad que estos extremos no han llegado a afectar a todos los sectores de la vida escolar, pero una de las perversas consecuencias del triunfo de las ideas –de las diatribas y fantasías– de Mayo del 68 ha sido que a raíz de ello se ha acentuado brutalmente la división de clases a partir de las aulas escolares. La enseñanza pública fue uno de los grandes logros de la Francia democrática, republicana y laica. En sus escuelas y colegios, de muy alto nivel, las oleadas de alumnos gozaban de una igualdad de oportunidades que corregía, en cada nueva generación, las asimetrías y privilegios de familia y clase, abriendo a los niños y jóvenes de los sectores más desfavorecidos el camino del progreso, del éxito profesional y del poder político.

El empobrecimiento y desorden que ha padecido la enseñanza pública, tanto en Francia como en el resto del mundo, ha dado a la enseñanza privada, a la que por razones económicas tiene acceso sólo un sector social minoritario de altos ingresos, y que ha sufrido menos los estragos de la supuesta revolución libertaria, un papel preponderante en la forja de los dirigentes políticos, profesionales y culturales de hoy y del futuro. Nunca tan cierto aquello de “nadie sabe para quién trabaja”. Creyendo hacerlo para construir un mundo de veras libre, sin represión, ni enajenación ni autoritarismo, los filósofos libertarios como Michel Foucault y sus inconscientes discípulos obraron muy acertadamente para que, gracias a la gran revolución educativa que propiciaron, los pobres siguieran pobres, los ricos ricos, y los inveterados dueños del poder siempre con el látigo en las manos.

No es arbitrario citar el caso paradójico de Michel Foucault. Sus intenciones críticas eran serias y su ideal libertario innegable. Su repulsa de la cultura occidental –la única que, con todas sus limitaciones y extravíos, ha hecho progresar la libertad, la democracia y los derechos humanos en la historia– lo indujo a creer que era más factible encontrar la emancipación moral y política apedreando policías, frecuentando los baños “gays” de San Francisco o los clubes sadomasoquistas de París, que en las aulas escolares o las ánforas electorales.

Y, en su paranoica denuncia de las estratagemas de que, según él, se valía el poder para someter a la opinión pública a sus dictados, negó hasta el final la realidad del sida –la enfermedad que lo mató– como un embauque más del establecimiento y sus agentes científicos para aterrar a los ciudadanos imponiéndoles la represión sexual. Su caso es paradigmático: el más inteligente pensador de su generación tuvo siempre, junto a la seriedad con que emprendió sus investigaciones en distintos campos del saber –la historia, la psiquiatría, el arte, la sociología, el erotismo y, claro está, la filosofía– una vocación iconoclasta y provocadora –en su primer ensayo había pretendido demostrar que “el hombre no existe”– que a ratos se volvía mero desplante intelectual, gesto desprovisto de seriedad. También en esto Foucault no estuvo solo, hizo suyo un mandato generacional que marcaría a fuego la cultura de su tiempo: una propensión hacia el sofisma y el artificio intelectual.

Es otra de las razones de la pérdida de “autoridad” de los pensadores de nuestro tiempo: no eran serios, jugaban con las ideas y las teorías como los malabaristas de los circos con los pañuelos y palitroques, que divierten y hasta maravillan pero no convencen.

Una de las primeras en advertirlo y criticarlo con dureza fue Gertrude Himmelfarb, que, en una excelente y polémica colección de ensayos titulada Mirando el abismo (On looking into the abyss, Nueva York, Alfred A. Knopf, 1994), arremetió contra la cultura posmoderna y, sobre todo, el estructuralismo de Michel Foucault y el deconstruccionismo de Jacques Derrida y Paul de Man, corrientes de pensamiento que le parecían frívolas y superficiales comparadas con las escuelas tradicionales de crítica literaria e histórica.

Su libro es también un homenaje a Lionel Trilling, el autor de La imaginación liberal (1950) y muchos otros ensayos sobre la cultura que tuvieron gran influencia en la vida intelectual y académica de la posguerra en Estados Unidos y Europa y al que hoy día pocos recuerdan y ya casi nadie lee. Trilling no era un liberal en lo económico (en este dominio abrigaba más bien tesis socialdemócratas), pero sí en lo político, por su defensa pertinaz de la virtud para él suprema de la tolerancia, de la ley como instrumento de la justicia, y sobre todo en lo cultural, con su fe en las ideas como motor del progreso y su convicción de que las grandes obras literarias enriquecen la vida, mejoran a los hombres y son el sustento de la civilización.

Para un “posmoderno” estas creencias resultan de una ingenuidad arcangélica o de una estupidez supina, al extremo de que nadie se toma siquiera el trabajo de refutarlas. La profesora Himmelfarb muestra cómo, pese a los pocos años que separan a la generación de un Lionel Trilling de las de un Derrida o un Foucault, hay un verdadero abismo infranqueable entre aquel, convencido de que la historia humana es una sola, el conocimiento una empresa totalizadora, el progreso una realidad posible y la literatura una actividad de la imaginación con raíces en la historia y proyecciones en la moral, y quienes han relativizado las nociones de verdad y de valor hasta volverlas ficciones, entronizado como axioma que todas las culturas se equivalen y disociado la literatura de la realidad, confinando a aquella en un mundo autónomo de textos que remiten a otros textos sin relacionarse jamás con la experiencia vivida.

Aunque no comparto del todo la devaluación que Gertrude Himmelfarb hace de Foucault, a quien, con todos los sofismas y exageraciones que puedan reprochársele, por ejemplo en sus teorías sobre las supuestas “estructuras de poder” implícitas en todo lenguaje (el que, según el filósofo francés, transmitiría siempre las palabras e ideas que privilegian a los grupos sociales hegemónicos), hay que reconocerle el haber contribuido a dar a ciertas experiencias marginales y excéntricas (de la sexualidad, de la represión social, de la locura) un derecho de ciudad en la vida cultural, sus críticas a los estragos que la deconstrucción ha causado en el dominio de las humanidades me parecen irrefutables. A los deconstruccionistas debemos, por ejemplo, que en nuestros días sea ya poco menos que inconcebible hablar de “humanidades”, para ellos un síntoma de apolillamiento intelectual y de ceguera científica.

Cada vez que me he enfrentado a la prosa oscurantista y a los asfixiantes análisis literarios o filosóficos de Jacques Derrida he tenido la sensación de perder miserablemente el tiempo. No porque crea que todo ensayo de crítica deba ser útil –si es divertido o estimulante ya me basta– sino porque si la literatura es lo que él supone –una sucesión o archipiélago de “textos” autónomos, impermeabilizados, sin contacto posible con la realidad exterior y por lo tanto inmunes a toda valoración y a toda interrelación con el desenvolvimiento de la sociedad y el comportamiento individual–, ¿cuál es la razón de “deconstruirlos”? ¿Para qué esos laboriosos esfuerzos de erudición, de arqueología retórica, esas arduas genealogías lingüísticas, aproximando o alejando un texto de otro hasta constituir esas artificiosas deconstrucciones intelectuales que son como vacíos animados? Hay una incongruencia absoluta entre una tarea crítica que comienza por proclamar la ineptitud esencial de la literatura para influir sobre la vida (o para ser influida por ella) y para transmitir verdades de cualquier índole asociables a la problemática humana y que, luego, se vuelca tan afanosamente a desmenuzar –y a menudo con alardes intelectuales de inaguantable pretensión– esos monumentos de palabras inútiles. Cuando los teólogos medievales discutían sobre el sexo de los ángeles no perdían el tiempo: por trivial que pareciera, esta cuestión se vinculaba de algún modo para ellos con asuntos tan graves como la salvación o la condena eternas. Pero desmontar unos objetos verbales cuyo ensamblaje se considera, en el mejor de los casos, una intensa nadería formal, una gratuidad verbosa y narcisista que nada enseña sobre nada que no sea ella misma y que carece de moral, es hacer de la crítica literaria una monótona masturbación.

No es de extrañar que, luego de la influencia que ha ejercido la deconstrucción en tantas universidades occidentales (y, de manera especial, en los Estados Unidos), los departamentos de literatura se vayan quedando vacíos de alumnos (y que se filtren en ellos tantos embaucadores), y que haya cada vez menos lectores no especializados para los libros de crítica literaria (a los que hay que buscar con lupa en las librerías y donde no es raro encontrarlos, en rincones legañosos, entre manuales de yudo y karate u horóscopos chinos).

Para la generación de Lionel Trilling, en cambio, la crítica literaria tenía que ver con las cuestiones centrales del quehacer humano, pues ella veía en la literatura el testimonio por excelencia de las ideas, los mitos, las creencias y los sueños que hacen funcionar a la sociedad y de las secretas frustraciones o estímulos que explican la conducta individual. Su fe en los poderes de la literatura sobre la vida era tan grande que, en uno de los ensayos de La imaginación liberal (del que Gertrude Himmelfarb ha tomado el título de su libro), Trilling se preguntaba si la mera enseñanza de la literatura no era ya, en sí, una manera de desnaturalizar y empobrecer el objeto del estudio. Su argumento se resumía en esta anécdota: “Les he pedido a mis estudiantes que ‘miren el abismo’ (las obras de un Eliot, un Yeats, un Joyce, un Proust) y ellos, obedientes, lo han hecho, tomado sus notas, y luego comentado: muy interesante ¿no?” En otra palabras, la academia congelaba, superficializaba y volvía saber abstracto la trágica y revulsiva humanidad contenida en aquellas obras de imaginación, privándolas de su poderosa fuerza vital, de su capacidad para revolucionar la vida del lector. La profesora Himmelfarb advierte con melancolía toda el agua que ha corrido desde que Lionel Trilling expresaba estos escrúpulos de que al convertirse en materia de estudio la literatura fuera despojada de su alma y de su poderío, hasta la alegre ligereza con que un Paul de Man podía veinte años más tarde valerse de la crítica literaria para “deconstruir” el Holocausto, en una operación intelectual no muy distante de la de los historiadores revisionistas empeñados en negar el exterminio de seis millones de judíos por los nazis.

Ese ensayo de Lionel Trilling sobre la enseñanza de la literatura yo lo he releído varias veces, sobre todo cuando me ha tocado hacer de profesor. Es verdad que hay algo engañoso y paradojal en reducir a una exposición pedagógica, de aire inevitablemente esquemático e impersonal –y a deberes escolares que, para colmo, hay que calificar– unas obras de imaginación que nacieron de experiencias profundas, y, a veces, desgarradoras, de verdaderas inmolaciones humanas, y cuya auténtica valoración sólo puede hacerse, no desde la tribuna de un auditorio, sino en la discreta y reconcentrada intimidad de la lectura y medirse cabalmente por los efectos y repercusiones que ellas tienen en la vida privada del lector.

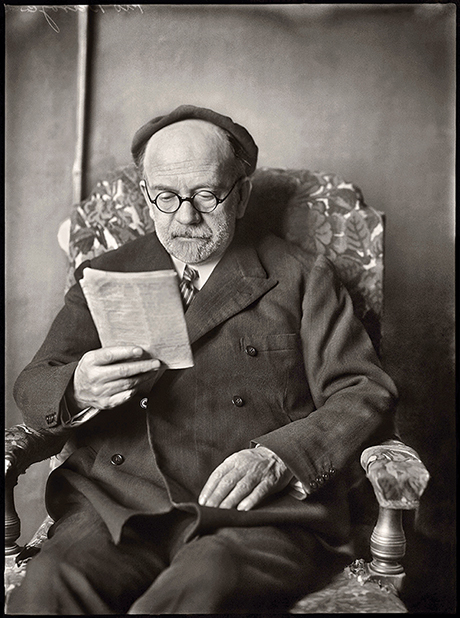

Yo no recuerdo que alguno de mis profesores de literatura me hiciera sentir que un buen libro nos acerca al abismo de la experiencia humana y a sus efervescentes misterios. Los críticos literarios, en cambio, sí. Recuerdo sobre todo a uno, de la misma generación de Lionel Trilling y que para mí tuvo un efecto parecido al que ejerció este sobre la profesora Himmelfarb, contagiándome su convicción de que lo peor y lo mejor de la aventura humana pasaba siempre por los libros y de que ellos ayudaban a vivir. Me refiero a Edmund Wilson, cuyo extraordinario ensayo sobre la evolución de las ideas y la literatura socialistas, desde que Michelet descubrió a Vico hasta la llegada de Lenin a San Petersburgo, Hacia la estación de Finlandia, cayó en mis manos en mi época de estudiante. En esas páginas de estilo diáfano pensar, imaginar e inventar valiéndose de la pluma era una forma magnífica de actuar y de imprimir una marca en la historia; en cada capítulo se comprobaba que las grandes convulsiones sociales o los menudos destinos individuales estaban visceralmente articulados con el impalpable mundo de las ideas y de las ficciones literarias.

Edmund Wilson no tuvo el dilema pedagógico de Lionel Trilling en lo que concierne a la literatura pues nunca quiso ser profesor universitario. En verdad, ejerció un magisterio mucho más amplio del que acotan los recintos universitarios. Sus artículos y reseñas se publicaban en revistas y periódicos (algo que un crítico “deconstruccionista” consideraría una forma extrema de degradación intelectual) y algunos de sus mejores libros –como el que escribió sobre los manuscritos hallados en el Mar Muerto– fueron reportajes para The New Yorker. Pero el escribir para el gran público profano no le restó rigor ni osadía intelectual; más bien lo obligó a tratar de ser siempre responsable e inteligible a la hora de escribir.

Responsabilidad e inteligibilidad van parejas con una cierta concepción de la crítica literaria, con el convencimiento de que el ámbito de la literatura abarca toda la experiencia humana, pues la refleja y contribuye decisivamente a modelarla, y de que, por lo mismo, ella debería ser patrimonio de todos, una actividad que se alimenta en el fondo común de la especie y a la que se puede recurrir incesantemente en busca de un orden cuando parecemos sumidos en el caos, de aliento en momentos de desánimo y de dudas e incertidumbres cuando la realidad que nos rodea parece excesivamente segura y confiable. A la inversa, si se piensa que la función de la literatura es sólo contribuir a la inflación retórica de un dominio especializado del conocimiento, y que los poemas, las novelas, los dramas proliferan con el único objeto de producir ciertos desordenamientos formales en el cuerpo lingüístico, el crítico puede, a la manera de tantos posmodernos, entregarse impunemente a los placeres del desatino conceptual y la tiniebla expresiva.

La cultura puede ser experimento y reflexión, pensamiento y sueño, pasión y poesía y una revisión crítica constante y profunda de todas las certidumbres, convicciones, teorías y creencias. Pero ella no puede apartarse de la vida real, de la vida verdadera, de la vida vivida, que no es nunca la de los lugares comunes, la del artificio, el sofisma y la frivolidad, sin riesgo de desintegrarse. Puedo parecer pesimista, pero mi impresión es que, con una irresponsabilidad tan grande como nuestra irreprimible vocación por el juego y la diversión, hemos hecho de la cultura uno de esos vistosos pero frágiles castillos construidos sobre la arena que se deshacen al primer golpe de viento. ~

Lima, abril de 2010

Mario Vargas Llosa (Arequipa, Perú, 1936) es escritor. En 2010 obtuvo el premio Nobel de Literatura. En 2022, Alfaguara publicó 'El fuego de la imaginación: Libros, escenarios, pantallas y museos', el primer tomo de su obra periodística reunida.