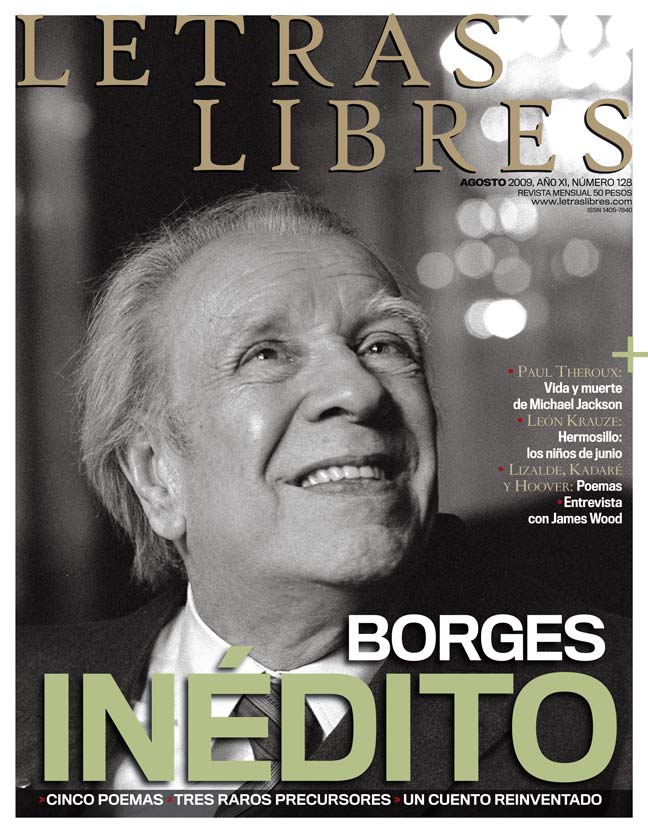

¿Quién se negará hoy a considerar los textos de Ficciones (desde “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius” hasta “El Sur”, pasando por “Funes el memorioso” o “La muerte y la brújula”) entre las aportaciones literarias más significativas y desafiantes?

Más de medio siglo después de su publicación, la lectura del “artefacto literario” titulado Ficciones (el propio Borges relativizaba el concepto de libro) nos sigue deparando, junto con tantas otras sorpresas inagotables, un muestrario pocas veces igualado en la historia de la literatura de lo que podríamos bautizar provisionalmente como “transfiguración textual”, procedimiento que consiste en transformar un texto de partida en otro que, como el Cristo del mito evangélico y de la pintura universal, llega a alcanzar una apariencia y sentido que desborda el propio concepto de “texto precursor” y nos evita, de esta forma, cometer un anacronismo que, como sabemos, constituye “un delito no incluido en el código penal”. En los casos más excelsos, la tarea transfiguradora explora hasta el límite las posibilidades de ensimismamiento irónico de la escritura. Pierre Menard sería, al respecto, el patrón de los transfiguradores perfectos, aquellos que se refugian en la invisibilidad más abismática y paradójica. Véase, sin ir más lejos, un ejemplo confeso de “transfiguración” realizado por Borges en el relato “La biblioteca de Babel” (incluido en Ficciones) a partir de un cuento de Kurd Laßwitz; así como las curiosas relaciones que podemos proponer entre un relato perdido (“Corputt”) de un escritor olvidado (Tupper Greenwald) y “Pierre Menard, autor del Quijote”, o entre el impresionante cuento “El hombre de la cicatriz”, de Somerset Maugham y el borgiano “La forma de la espada”.

Resulta indiscutible –y no sólo porque el propio Borges lo declare expresamente– que el texto de Kurd Laßwitz1 (“La biblioteca universal”) es el punto de partida de “La biblioteca de Babel”: en el “Prólogo” de El jardín de senderos que se bifurcan (1941-1942), libro incluido más tarde en Ficciones (1944), precisa Borges: “No soy el primer autor de La biblioteca de Babel; los curiosos de su historia y de su prehistoria pueden interrogar cierta página del número 69 de Sur, que registra los nombres heterogéneos de Leucipo y de Laßwitz, de Lewis Caroll y de Aristóteles.” Y en la página referida (la número 13) de la revista Sur (agosto de 1939, en el ensayo titulado “La biblioteca total”, que Borges no recopilaría en ninguno de sus libros) señala a Laßwitz como el “primer expositor” del “capricho o imaginación o utopía de la Biblioteca Total”, para resumir más adelante:

Lewis Carroll […] observa que siendo limitado el número de palabras que componen un idioma, lo es asimismo el de sus combinaciones posibles o sea el de sus libros. “Muy pronto (dice) los literatos no se preguntarán ¿Qué libro escribiré?, sino ¿Cuál libro?” Laßwitz, animado por Fechner, imagina la Biblioteca Total. Publica su invención en el tomo de relatos fantásticos Traumkristalle.

La idea básica de Laßwitz es la de Carroll, pero los elementos de su juego son los universales símbolos ortográficos, no las palabras de un idioma. El número de tales elementos –letras, espacios, llaves, puntos suspensivos, guarismos– es reducido y puede reducirse algo más. El alfabeto puede renunciar a la cu (que es del todo superflua), a la equis (que es una abreviatura) y a todas las letras mayúsculas. Pueden eliminarse los algoritmos del sistema decimal de numeración o reducirse a dos, como en la notación binaria de Leibniz. Puede limitarse la puntuación a la coma y al punto. Puede no haber acentos, como en latín. A fuerza de simplificaciones análogas, llega Kurd Laßwitz a veinticinco símbolos suficientes (veintidós letras, el espacio, el punto, la coma) cuyas variaciones con repetición abarcan todo lo que es dable expresar: en todas las lenguas. El conjunto de tales variaciones integra una Biblioteca Total, de tamaño astronómico. Laßwitz insta a los hombres a producir mecánicamente esa biblioteca inhumana, que organizaría el azar y que eliminaría a la inteligencia.

Pero, aunque la vinculación entre “La biblioteca de Babel” y su antecedente “Die Universalbibliothek” resulte tan indiscutible, conviene no olvidar que, como han subrayado sus mejores intérpretes, los textos borgianos parecen gozar de una proteica y caleidoscópica capacidad de obtener “precursores” que, aparentando absoluta certeza como fuentes temáticas o argumentales, son atribuibles a otros muy dispares esquemas genealógicos. ¿No es borgianamente irónico que aquella “crítica hidráulica” que divertía tanto a don Pedro Salinas haya podido señalar como fuentes, a la par, de “Funes el memorio-so” un episodio autobiográfico de Mark Twain, la enciclopedia de Plinio o un patético relato de Turgueniev? Aparte de las señaladas por Borges, las fuentes de “La biblioteca de Babel” (uno de los relatos borgianos que, por cierto, más reacciones han suscitado por parte de los escritores y escribidores no profesionales) podrían constituir, por sí mismas, una biblioteca, pero al confrontar el relato de Ficciones con el de Laßwitz podemos comprobar, sin esfuerzo, que la “transfiguración” –o como queramos apodar el cambio– se ha producido hasta extremos absolutamente imprevisibles. Lo mismo ocurre con los relatos de Greenwald y de Somerset Maugham, pero en términos muy diferentes, sobre todo en la medida en que los textos de Laßwitz y de Greenwald resultan menesterosos, comparados con los de Borges. Otro nivel de calidad mayor alcanza el tremendista relato de Somerset Maugham.

Kurd Laßwitz (Breslau, 1848-Gotha, 1910) es el autor de “Die Uni-versalbibliothek” (“La biblioteca universal”) que, como el propio Borges reconocerá en su ensayo (“La biblioteca total”, publicado en la revista Sur), será directo antecedente de “La biblioteca de Babel”. Laßwitz, en el olvido durante décadas, fue considerado por muchos de sus compatriotas algo así como la versión teutona de Verne o de H.G. Wells, pero a este esforzado profesor de matemáticas, que utilizó el seudónimo de “Velatus” y bregó incansablemente por un reconocimiento universitario, le faltó vuelo estilístico para alcanzar mínimamente una altura comparable a la del autor de La máquina del tiempo.

En el caso del relato de Tupper Greenwald2 se ve aún más claro el asunto de la “transfiguración metaficticia”, por llamarla así, en la medi-da en que los argumentos de “Corputt” y de “Pierre Menard, autor del Quijote” parten de un mismo tema ya de entrada ceñido a los avatares de la creación literaria. A Enrique Anderson Imbert le debemos el descubrimiento de este relato perdido entre los volúmenes recopilatorios de cuentos aparecidos en la prensa de principios del siglo XX. Anderson Imbert incluyó un resumen de este curioso cuento en su ingeniosa antología de “relatos paralelos” titulada Reloj de arena (1995).

Finalmente, hasta el más apresurado de los lectores puede hallar vinculaciones entre el relato de Somerset Maugham3 y “La forma de la espada”. Incluso el texto del autor inglés (nacido en 1874 en la mismísima embajada inglesa en París por la voluntad paterna –su padre era asesor legal de la embajada– de librarlo de las obligaciones militares con Francia, y muerto en Niza en 1965), además del “contexto latinoamericano” del relato (con los nombres propios: Ciudad de Guatemala, Nicaragua, San Ignacio), está en el original trufado de expresiones en castellano: “Sombrero”, “¿Qué tal, general?”, “Gracias. Hasta luego”, “¡Bueno!”, “Señor General”, “¡Caramba!”, “¡Alma de mi corazón!”, “¡Señor!”. Acaban por evidenciarnos las confluencias entre “The man with the scar” y “La forma de la espada” el ambiente de frontera, el personaje del rebelde exiliado, la mención del posible sable causante de la cicatriz, la supervivencia “inmerecida o canallesca” del protago-nista, así como su carácter despreciable y, en suma, aquellos elementos a los que Borges les “da la vuelta”: el contun-dente final del relato, la aguerrida brutalidad del protagonista…

Pero, sobre todo, al confrontar los tres textos “precursores” con los correspondientes de Borges, comprobamos la maestría incomparable del autor de Ficciones para lograr los artificios de lo que se ha denominado “metaficción”. ~

_____________________________________

1. “Die Universalbibliothek” (1904), de Kurd Laßwitz, texto publicado por primera vez el 18 de diciembre de 1904 en el diario de Breslau Ostdeutschen Allgemeinen Zeitung e incluido posteriormente en Traumkristalle / Neue Märchen [Cristales oníricos / Cuentos nuevos], Leipzig, B. Elischer, 1907. La presente versión en castellano (primera que se publica completa en este idioma) ha sido reali-zada por Adelheid Hanke-Schaefer y Antonio Fernández Ferrer.

2. “Corputt”, en The Best Short Stories of 1924 and The Yearbook of the American Short Story, editada por Edgard J. O’Brien, Boston, Small, Maynard & Company Publishers, pp. 100-109. Con respecto a la publicación del relato se señala “From The Midland” y más adelante la fecha de 23 de octubre de 1923. Y sobre el autor: “Nacido en una pequeña localidad junto a Varsovia, Polonia, el 28 de abril de 1902. Sus padres lo trajeron a América y se radicaron en Cincinnati. Licenciado por la Universidad de Cincinnati en 1923. Su obra de teatro Los Herrlinger va a ser representada en breve en Nueva York. Vive en Nueva York.” (Ob. cit., pág. 273. Curiosamente, esta antología está dedicada a Charles Chaplin.)

3. Contamos con varios testimonios de que, por los años en que escribió “La forma de la espada”, la obra de Somerset Maugham era muy conocida por Borges. Véanse, por ejemplo, las reseñas publicadas en El Hogar (en abril de 1938 y 1939); al comentar la novela Christmas Holiday, indica: “En este imperfecto resumen (y acaso en el recuerdo) la novela no parece admirable, pero durante la lectura lo es. Cientos de pormenores de orden circunstancial o verbal componen un libro: Somerset Maugham los ha imaginado y combinado con habitual maestría.”

Las versiones de “Corputt” y de “El hombre de la cicatriz” han sido realizadas por Antonio Fernández Ferrer y Maya García de Vinuesa.

LA BIBLIOTECA UNIVERSAL

–Siéntate de una vez, Max –dijo el profesor Wallhausen–, de verdad que no hay nada para tu revista entre mis papeles. ¿Qué te pongo, vino o cerveza?

Max Burkel se acercó a la mesa y levantó las cejas circunspecto. Después, dejó caer confortablemente su fornida figura en la butaca y dijo:

–En realidad, me he vuelto abstemio. Pero cuando viajo… Ya veo que tienes una espléndida cerveza Kulmbacher… Muchas gracias, señorita… ¡Ya no más! ¡Buen provecho, viejo amigo, estimada amiga! ¡A su salud, señorita Briggen! Es muy agradable poder estar de nuevo contigo. Pero no hay remedio: tienes que escribirme alguna cosa.

–Por el momento no tengo ni idea. Además, ya se escriben dema-siadas cosas superfluas y, por desgracia, se imprimen también.

–Eso es algo que, desde luego, no tienes que decírselo a un abru-ma-do redactor como yo. Podemos preguntarnos qué es, entre todo eso, lo superfluo. Acerca de lo cual, público y autor tienen opiniones distintas. Y alguien como nosotros siempre escribe lo que la crítica cree superfluo. Estoy encantado –y se frotó las manos con placer– de que mi sustituto tenga que sudar aún tres semanas más.

–Me asombra –comenzó la señora de la casa– que usted todavía tenga algo nuevo que publicar. Creía que ya se había agotado casi todo lo que se puede componer con las pocas letras de que usted dispone.

–Eso es cierto, señora Wallhausen, pero la mente humana es inagotable.

–En repeticiones, querrá decir.

–¡Pues sí, gracias a Dios! –sonrió Burkel–. Pero también en cosas nuevas.

–De todos modos –añadió el profesor–, con las letras la Humanidad puede llegar a expresarlo todo: experiencia histórica, conocimiento científico, imaginación poética, enseñanzas de la sabiduría. Al menos, todo lo que puede expresarse con el lenguaje. Pues nuestros libros transmiten, de hecho, el conocimiento de la humanidad y conservan el tesoro que la labor del pensamiento ha acumulado. Sin embargo, el número de las combinaciones posibles de las letras de las que disponemos es limitado. En consecuencia, toda la literatura posible tiene que depositarse en un número finito de volúmenes.

–Mi viejo amigo, ya estás hablando otra vez más como matemático que como filósofo. ¿Cómo puede ser finito lo inagotable?

–Si me lo permites, voy a calcularte de inmediato cuántos volúmenes tendrá la biblioteca universal.

–Tío, ¿tan sabihondo te vas a poner? –preguntó Susanne Briggen.

–Pero, Suse, para una señorita que acaba de salir del colegio nada puede resultar demasiado sabihondo.

–Gracias, tío, pero sólo lo preguntaba para saber si tengo que ir por mi costura, porque ya sabes que con ella pienso mejor.

–Mira, lista, lo que tú quieres saber es si voy a soltar toda una conferencia. Pues no es lo que pienso hacer. Aunque podrías traerme del escritorio una hoja de papel y un lápiz.

–Trae también la tabla de logaritmos –añadió Burkel con irónica seriedad.

–No lo quiera Dios –añadió la señora de la casa.

–No, no, no hace falta –exclamó el profesor–; y no presumas tanto con tus labores de costura, Suse.

–Aquí tienes una ocupación más agradable –dijo la señora de la casa, y le acercó un frutero con manzanas y nueces.

–Muchas gracias –respondió Susanne cogiendo un cuchillo–, ahora sí que voy a poder con tus ideas más duras de pelar.

–Ya puede hablar, por fin, nuestro amigo –empezó el profesor–. Me pregunto lo siguiente: si somos concisos y si renunciamos a una representación especialmente estética por medio de los diferentes tipos gráficos y se cuenta también con un lector que no quiere que se le ponga todo demasiado fácil, sino que se fije nada más que en el sentido…

–Ese lector no existe.

–Pero supongamos que sí. ¿Cuántas letras se necesitarán para toda la buena literatura y para la popular juntas?

–Bueno –dijo Burkel–, si nos limitamos a las letras mayúsculas y minúsculas del alfabeto latino, a los signos de puntuación habituales, a las cifras, y no nos olvidemos de los espacios que separan las palabras, todo esto no sería mucho.

Susanne miró sorprendida apartando la vista del frutero.

–Me refiero al tipo de imprenta para el espacio en blanco con el que el cajista separa cada palabra y rellena los espacios que quedan vacíos. Aun así, no sería demasiado… ¡Aunque para los libros científicos, qué cantidad de símbolos tienen ustedes los matemáticos!

–Para ello nos ayudamos por medio de los índices, los números que colocamos arriba o debajo de las letras del alfabeto, como, por ejemplo: a0, a1, a2, etc. Además, necesitamos una segunda y tercera series de cifras del 0 al 9. Si con esto se pudieran representar caracteres de varios idiomas, mediante un adecuado consenso…

–Me da igual. Confío en que tu lector ideal sea capaz de eso. Por lo tanto, creo que no necesitamos más que alrededor de cien signos diferentes para expresar todo lo pensable a través de la escritura.

–Pero mira, ¿cómo queremos que nos salga de gordo cada volu-men?

–Creo que se pude escribir bastante bien sobre un tema si se llena un volumen con quinientas páginas. Estamos hablando de una página de cuarenta líneas, con cincuenta tipos (incluidos, por supuesto, los espacios, los signos de puntuación, etc.). Así llegamos a 40 x 50 x 500 letras para un volumen de ese calibre, que dará… ¡Bah!, eso lo puedes calcular tú mucho mejor.

–Un millón –dijo el profesor–. Si de todas maneras se repiten nuestros cien signos, compuestos en cualquier orden como para llenar un volumen de un millón de letras, saldrá cualquier texto. Y si se piensa en todas las posibles combinaciones, que de esta manera pueden producirse de forma automática, se llega total y absolutamente a todas las obras de literatura que se hayan escrito o que podrán escribirse en el futuro.

Burkel le dio a su amigo una enérgica palmada en el hombro.

–Oye, pues me apunto a la biblioteca universal. Así ya tengo todos los volúmenes futuros de la revista perfectamente listos para la imprenta. Ya no he de preocuparme más por los artículos. ¡Lo cual es increíble para un editor, ya que supone excluir al autor del sistema empresarial! ¡La sustitución del escritor por la máquina combinatoria, el triunfo de la técnica!

–¿Cómo? –exclamó la señora de la casa–. ¿Está todo en la biblioteca? ¿También Goethe entero? ¿Y la Biblia? ¿Y las obras completas de todos los filósofos que han vivido hasta hoy?

–Y también todas las versiones que no se le hayan ocurrido a ningún humano. Puedes encontrar también todas las obras perdidas de Platón o de Tácito y sus traducciones. Incluidas las obras futuras de nosotros dos, todas las conferencias olvidadas, y también las que se han de pronunciar aún, y también, junto con el tratado general de la paz mundial, la historia de las subsiguientes guerras futuras.

–Y el libro con todos los horarios de los trenes del imperio, tío –respondió Susanne–. Justo tu libro favorito.

–Por supuesto. Y todas las redacciones escolares de alemán que hiciste en clase de la señorita Grazelau.

–¡Ay, si hubiera tenido yo ese libro en el colegio! Porque me imagino que se trata de un volumen entero.

–Permítame, señorita Briggen –interrumpió Burkel–, no se olvide usted de los espacios. Cada uno de los versos más breves puede abarcar un volumen entero, de manera que lo demás queda vacío. Pero también puede contener las obras extensas; si no hay espacio suficiente en un volumen, simplemente buscamos su continuación en otro volumen.

–Cosa de agradecer a la hora de buscarlo –dijo la señora de la casa.

–También tiene su dificultad –respondió el profesor con una sonrisa, arrellanándose en su butaca y persiguiendo placenteramente el humo de su cigarro con la mirada–. Parecería que, para que la búsqueda sea más fácil, la biblioteca tiene que contener su propio catálogo…

–Pues…

–Sí, pero ¿cómo quieres encontrarlo? Aunque encontraras el volumen que estuvieras buscando, no habrías conseguido nada. Porque la biblioteca contiene no sólo los títulos correctos, sino también todos los posiblemente falsos y las signaturas.

–¡Diablos! Es cierto.

–¡Hummm! En eso hay un problema. Tomemos, por ejemplo, el primer volumen de nuestra biblioteca: la primera página está vacía, la segunda también, y asimismo, las quinientas páginas restantes. Es decir, es el volumen en que se repite el signo de espacio en blanco un millón de veces…

–Al menos no contendrá ninguna tontería –interrumpió la seño-ra Wallhausen.

–¡Todo un consuelo! Y el segundo volumen también está vacío, completamente vacío, hasta la última página, en cuyo extremo inferior se encuentra, como signo correspondiente a la millonésima posición, una tímida A. En el tercer volumen ocurre lo mismo. Sólo que la A ha adelantado una posición; y en la última posición está, de nuevo, el espacio en blanco. Y, de esta manera, la A se va moviendo hacia delante, de posición en posición, a lo largo de un millón de volúmenes, hasta alcanzar felizmente la primera posición en el primer volumen del segundo millón. Ya no hay nada más en este volumen tan interesante. Y lo mismo pasa en los primeros cien millones de nuestros volúmenes, hasta que los cien caracteres hayan recorrido todos su solitario camino de atrás hacia adelante. Lo mismo se repite con la AA, o con cualesquiera otros dos caracteres en cualquier posición. En un volumen hay únicamente puntos, y en otro sólo signos de interrogación.

–Bueno –dijo Burkel–, esos volúmenes sin contenido se podrían reconocer enseguida y eliminar.

–¡Humm! Sí… Pero aún falta lo peor: cuando se ha encontrado un volumen de apariencia razonable. Por ejemplo, si quieres buscar algo en el Fausto y encuentras, efectivamente, el volumen con el auténtico principio. Y cuando ya llevas leído un trozo, aparece de pronto: “¡Abracadabra, nada por aquí nada por allá!”, o solamente “AAAAA”… O comienza una tabla de logaritmos, sin que sepamos tampoco si es o no correc-ta. Pues en nuestra biblioteca no está solamente todo lo correcto, sino también todo lo posiblemente erróneo. No puedes fiarte de los títulos. Quizás un volumen pueda empezar: Historia de la Guerra de los Treinta Años, y a continuación: “Cuando el príncipe Blücher se casó con la reina de Dahomey en las Termópilas…”

–¡Oye, tío, cómo me gusta eso! –exclamó Susanne emocionada–. Hasta yo misma podría escribir esos volúmenes: si se ha de entremezclar todo, en eso soy una experta. Seguro que en la biblioteca también se encuentra el principio de Ifigenia que declamé así en una ocasión:

De nuevo en vuestras sombras, ¡oh trémulas frondas!,

Obedeciendo a la necesidad y no a mi propio impulso,

Voy a sentarme en este banco de piedra.1

Si todo eso estuviera impreso, habría acertado y allí encontraría, sin duda, la larga carta que les he escrito y que casualmente se ha perdido cuando quería mandársela. Mika había colocado encima sus libros del colegio. ¡Mira qué lástima! –se interrumpió vergonzosa, quitándose su rebelde pelo castaño de la frente–. ¡La señorita Grazelau me ha dicho claramente que debo tener cuidado en no ponerme a hablar como una cotorra!

–Ahí sí que has acertado –la consuela su tío–. En nuestra biblioteca no sólo están todas tus cartas, sino también todas las exposiciones de clase que has pronunciado y pronunciarás.

–¡En ese caso, prefiero que no edites la biblioteca!

–No te preocupes, los textos no están allí sólo con tu nombre, sino también con el de Goethe, y además con todos los nombres posibles de toda la gente que ha firmado. Por ejemplo, allí se encuentra también nuestro amigo con su firma tan concienzuda pero que figurará en artículos que contienen también todas las infracciones posibles que si se condenaran no bastaría toda una vida para cumplir sus penas. Ahí se encuentra un libro suyo en el que está escrito después de cada frase que es falsa y un volumen en el que se jura que es verdad después de cada una de las mismas frases…

–¡Basta ya! –exclamó Burkel, sonriente–. Ya sabía desde el principio que querías tomarnos el pelo. Por lo tanto, no me subscribo a la biblioteca universal, ya que es imposible distinguir entre el sentido y el sinsentido, lo correcto y lo erróneo; y si voy a encontrar tantos millones de volúmenes que afirman que contienen la verdadera historia del imperio alemán del siglo XX, y que se contradicen todos entre sí, para eso ya sigo utilizando directamente las obras de los historiadores. Renuncio.

–Muy inteligente de tu parte. Pues menuda tarea con la que cargarías. No, no quería tomarles el pelo. No afirmé que tú podrías sacar alguna cosa útil, sino que se puede deter-minar con precisión el número de volúmenes que contiene nuestra biblioteca universal, en la que, junto a todo lo arbitrario, tiene que estar también toda la literatura significativa que fuera posible.

–Pues calcúlalo. ¿Cuántos volúmenes serán? –dijo la señora Wallhausen–. De lo contrario, esta hoja blanca no te va a dejar en paz.

–Eso es muy sencillo, lo puedo hacer mentalmente. Sólo hay que pensar en cómo podemos fabricar la biblioteca. En primer lugar, ponemos una sola vez cada uno de nuestros cien caracteres. En segundo lugar, a cada uno le añadimos después uno de los cien caracteres, de manera que se formen cien grupos de dos caracteres cada uno. Cada grupo estará repetido, a continuación, cien veces. En tercer lugar, añadimos, por tercera vez, todos los caracteres, y tendremos 100 x 100 x 100 grupos por cada tres caracteres, etcétera. Y como disponemos de un millón de espacios por volumen, de esta forma llegamos a tantos volúmenes como indica el número que se obtiene cuan-do se pone cien elevado a la millonésima potencia. Y dado que 100 corresponde a diez por diez, se obtiene así lo mismo que si escribiera el diez elevado a la dosmillonésima potencia. Muy sencillo: un uno con dos millones de ceros. Aquí está: 12,000,000.

El profesor levantó el papel.

–Sí –exclamó su mujer–, ustedes se lo toman a la ligera. Pero escríbelo una vez completo.

–Ya me cuidaré de no hacerlo. Escribir eso me llevaría al menos dos semanas, sin parar día y noche; la cifra impresa tendría cuatro kilómetros de larga.

–¡Puaf! –exclamó Susanne–. ¿Y eso cómo se pronuncia?

–No tenemos un nombre. No hay ninguna forma que nos permita representarla de alguna manera. Tan colosal es esa cantidad, aunque sea finita. Las que se pueden considerar como las más enormes magnitudes no son nada en comparación con este monstruo numérico.

–¿Cómo sería –preguntó Burkel–, si se expresara en trillones?

–Un trillón es un número bastante bonito, un millón de billones: un uno con dieciocho ceros. Pero aunque dividieras nuestro número de volúmenes por esta cifra, habrías borrado de los dos millones de ceros solamente dieciocho. De manera que tendrías un número con 1,999,982 ceros. Tampoco puedes concebir una cifra así… Espera un momento.

El profesor borroneó algunos números en el papel.

–¡Ya me lo veía venir! –dijo su mujer–, por fin se hacen cálculos.

–Ya está. ¿Sabes tú lo que significa esta cifra para nuestra biblioteca? Supongamos que cada uno de nuestros volúmenes tuviera dos centímetros de grueso y que los hubiéramos colocado en una fila, ¿qué longitud piensas que tendría la fila?

Miró triunfante cuando se callaron todos.

De repente dijo Susanne:

–Yo lo sé. ¿Puedo decírselo?

–¡Adelante, Suse!

–El doble de centímetros que el número de volúmenes que tiene la Biblioteca.

–¡Bravo, bravo! –exclamaron todos–. Eso está bien.

–Sí –dijo el profesor–, pero vamos a estudiarlo más a fondo. Ya sabes que la velocidad de la luz es de 300,000 kilómetros por segundo, lo cual significa aproximadamente 10 billones de kilómetros en un año, y eso equivale a un trillón de centímetros. Si nuestro bibliotecario corriera a la velocidad de la luz a lo largo de la fila de volúmenes, necesitaría dos años para atravesar el espacio de un trillón de volúmenes. Y para recorrer toda la biblioteca, haría falta el doble de años que trillones de volúmenes hay en ella. Eso significaría, como ya se ha dicho, un uno con 1,992,982 ceros. Lo cual me gustaría resumirlo de la manera siguiente: no se puede concebir ni el número de años que necesita la luz para recorrer la biblioteca, ni el número de los volúmenes. Y eso demuestra muy a las claras que se trata de un esfuerzo vano imaginarse esta cifra aunque sea finita.

El profesor iba a dejar el papel cuando Burkel dijo:

–Si las señoras me permiten un momento, quisiera hacer una pregunta. Tengo la sospecha de que has calculado una biblioteca para la cual no hay sitio en el mundo entero.

–Eso lo vamos a saber enseguida –precisó el profesor, y empezó de nuevo con sus cálculos–: Si metiéramos toda la biblioteca de forma que pusiéramos mil volúmenes en un metro cúbico, haría falta para contenerla todo el universo hasta las últimas nebulosas lejanas que resultan visibles, tantas veces que también esa cifra de los universos llenos de paquetes sólo tendría sesenta ceros menos que el uno con los dos millones de ceros, que es la cifra que alcanzan nuestros volúmenes. De cualquier manera, la cosa se queda en eso: no podemos aproximarnos, de ninguna forma, a esta cifra gigantesca.

–Ya ves cómo yo tenía razón en que era inagotable –dijo Burkel.

–De eso nada. Si le restas a la biblioteca ella misma, obtendrás un cero. Es finita y es, como concepto, muy claro. Lo sorprendente es sólo lo siguiente: escribimos con pocas cifras el número de volúmenes que contienen el aparente infinito de todas las literaturas posibles, pero intentamos asumir el contenido en nuestra realidad e imaginamos en particular, por ejemplo, que buscamos un volumen concreto de nuestra biblioteca universal, y así nos enfrentamos a una clara formación de nuestra propia razón como a algo infinito e inconcebible.

Burkel asintió seriamente y dijo:

–El intelecto es infinitamente mayor que el entendimiento.

–¿Qué significan esas enigmáticas palabras? –preguntó la señora Wallhausen.

–Yo sólo creo que podemos pensar infinitamente mejor que lo que somos capaces de reconocer a partir de la experiencia. Lo lógico es infinitamente más poderoso que lo sensorial.

–Eso es lo sublime –apostilló Wallhausen–. Lo sensorial es, con el tiempo, efímero. Lo lógico es independiente del tiempo y universal. Y como lo lógico no significa otra cosa que el pensamiento de la humanidad misma, por eso tenemos este don intemporal mediante el cual compartimos las leyes perennes de lo divino, compartimos también el destino del infinito poder creativo. En ello radica la ley fundamental de la Matemática.

–Sí –dijo Burkel–, las leyes nos deparan la confianza en la verdad. Pero sólo podemos aprovecharlas en el instante en que llenamos su forma con una experiencia vivida. Es decir, cuando encontramos el volumen que necesitamos de la biblioteca.

Wallhausen asintió, y su mujer recitó en voz baja:

Pues con los dioses

no debe compararse

ningún humano.

Si se eleva

hacia arriba

y roza

con la coronilla las estrellas,

en ningún sitio se adhieren entonces

las inseguras suelas,

y con él juguetean

nubes y vientos.2

–El gran maestro acierta –dijo el profesor–, pero sin la ley lógica no habría nada seguro que nos elevase sobre las piedras hasta las estrellas. No nos está permitido abandonar el suelo firme de la experiencia. No tenemos que buscar en la biblioteca universal el volumen que necesitamos, sino que debemos recrearnos en un trabajo serio y honesto.

–El azar juega y el intelecto crea –exclamó Burkel–, y por eso mañana vas a escribir todo esto a lo que has juga-do hoy, y me llevaré, pese a todo, el artículo.

–Ese favor sí que puedo hacértelo –dijo riéndose Wallhausen–, pero te aseguro que tus lectores pensarán que es algo sacado de los volúmenes superfluos… ¿Y ahora qué es lo que quieres, Suse?

–Quiero crear algo razonable –dijo ella con gravedad–. Yo llenaría la forma con la sustancia.

Y llenó de nuevo los vasos. ~

– Kurd Laßwitz

___________________________________

2. Versos 11-20 del famoso poema de Goethe titulado Grenzen der Menschheit (“Límites de la Humanidad”, 1780) y que musicalizaron, entre otros, Schubert, Hugo Wolf, George Stern y Alban Berg: “Denn mit Göttern/ Soll sich nicht messen/ Irgendein Mensch./ Hebt er sich/ Aufwärts/ Und berührt/ Mit dem Scheitel die Sterne,/ Nirgends haften dann/ Die unsichern Sohlen,/ Und mit ihm spielen/ Wolken und Winde.” [Nota de A.F.F.]

1. El primer verso (“Heraus in eure Schatten, rege Wipfel,”) es, en efecto, el principio de Ifigenia en Tauris (1779), de Goethe. El segundo (“Der Noth gehorchend, nicht dem eignen Trieb,”) es el primer verso de La novia de Mesina (1803), de Schiller. El terce-ro (“Auf diese Bank von Stein will ich mich setzen”) es el verso 50 de la tercera escena del acto IV de Guillermo Tell (1804), de Schiller. [Nota de A.F.F.]

Corputt

Hace cinco noches volví a ver al profesor Corputt por primera vez en veinte años. Seguía alojándose en su antiguo domicilio en casa de la señora de Schreiner. Lo encontré, desde luego, cambiado, en todos los aspectos salvo en uno: su pasión por El rey Lear. Estuve con él durante unas dos horas; y me fui preocupado y –tengo que admitirlo– temeroso. No sé por qué.

Y ahora, esta mañana, la señora McMurtree, mi patrona, que enseña literatura en un instituto nocturno, me subió a la habitación, junto con el desayuno, un ejemplar de El Pregonero de la Universidad de Marlin. De pie junto a la puerta, exclamó:

–El viejo profesor Corputt ha muerto, según informa El Pregonero; murió hace tres noches, y, aunque le cueste creerlo, con una copia de El rey Lear que él había escrito en limpio a mano, bajo su almohada. Había dado una magnífica conferencia sobre El rey Lear hace como un año a los Avónicos. Ochenta y nueve… en fin… si no quiere el café, llámeme y le traeré té, si lo prefiere.

–Gracias –susurré cerrando la puerta cuando salió.

Aquel último verano con el profesor Corputt, hacía veinte años, lo recuerdo como una época de sonidos y brisas tenues y de árboles de prados con tumbas, de aldea sosegada y silenciosa. Nosotros dos sobrellevábamos la vida como se lleva un fresco, suave y adorable abrigo viejo. Había horas en las que ninguno de los dos decía ni una sola palabra, cuando caminábamos por las largas y blancas calles de Marlin como dos entrañables fantasmas, y nos daba un sereno placer contemplar las ventanitas brillando en el ocaso, las chimeneas con el cielo de fondo, los viejos adormilados en las grises plazuelas. Oíamos a los viejos caballos masticar bajo los árboles, y veíamos los largos tupés ondear al viento sobre las calesas.

En aquel entonces saludábamos a los aldeanos, que nos miraban como si se asombraran e irritaran porque estuviésemos en la aldea de Marlin precisamente a mediados de agosto cuando el Colegio Universi-tario de Marlin estaba desierto. Nuestra presencia les traía el recuerdo, imagino, de las noches de octubre cuando los patilludos mu-chachos hacían retumbar barriles en el silencio conventual de las calles, y con gritos y bailes salvajes los incendiaban frente a la casa del comisario Coburn; cuando los muchachos amarraban a otros muchachos a los árboles, ponían baldes embadurnados con asafétida sobre sus cabe-zas, cubrían abundantemente sus cuerpos con pintura amarilla, y así los ponían a secar hasta la mañana siguiente.

Nada extraño, ya que a los marlineses también les recordábamos los desmadres en el teatro, los descarados escarceos amorosos bajo los árboles, las bombas bajo los barriles de sidra, los griteríos, los robos, los vicios por todas partes, y las borracheras lloronas en la taberna de Gerstenburg; nada extraño que a Corputt y a mí nos miraran con suspicacia. Saludábamos a los aldeanos con la mayor de las indiferencias, nosotros que parecíamos dos caballeros. Nos daba un cierto placer de mártires que nos hicieran el vacío y nos condenaran. Y de esta forma vivíamos tranquilos.

Nos pasábamos los días en el verdor y quietud del campo de los alrededores de Marlin, las noches por las calles de la aldea y en la taberna de Gerstenburg, en donde, frente a jarras de rara cerveza y entre bocados a los emparedados de bratwurst, el profesor Corputt hablaba sobre los dramas y novelas que en algún momento había tratado de escribir, y me leía El rey Lear.

Me pregunto si, en algún sentido, describo con exactitud el aspecto de aquel hombre al decir que tenía la pinta del escritor decepcionado, de quien siente en su juventud el impulso creador, se ve obligado a ganarse la vida, elige la enseñanza como el mejor medio de conseguirlo y luego, al final, encuentra que su parte creativa ha sido frustrada por la acadé-mica. Era un hombre gris de mediana estatura, de ojos grises, delgado, labios sensuales y finos, manos inolvidables que acariciaban de una forma especial las hojas de los libros; un hombre de movimientos leves, precisos, que parecía saber siempre adónde tenía que ir y lo que tenía que hacer; de gestos serenos y firmes; un hombre pulcro. Probablemente, la única cosa desastrada en él era la raya del pelo: siempre era recta y muy perfecta, pero jamás estaba en el mismo sitio durante dos días seguidos. Tenía finos cabellos plateados que parecían intensamente fosforescentes por la noche; y un delgado, ávido cuello que él sabía delgado y ávido y que, por eso, lo disimulaba con cuellos altos de lino.

Cuando pienso en su voz, pienso en la manera en que nos leía a los de “Literatura Inglesa 38” el poema “¡Oh, qué verdes crecen las matas!”, con una vocecilla encantadora, entrecortada, seca, clara, con inevitable acento escocés; pienso, también, en los exactos, delicados movimientos de los labios, acompañados de tímidos y pequeños movimientos de su cabeza gris. Hacía vibrar las erres grácil y vigorosamente; sus oes le salían con floridos movimientos de los labios, e incomparables elevaciones agudas de las cejas:

Sus inexpertas manos se entrenaban en el hombre,

Y luego ella lo hacía. ¡Oh, las chicas!

Durante toda la lectura permanecía erguido e inmóvil, y al final, con una rápida sonrisa contenida, bajaba su libro, movía un esbelto piececillo unos centímetros, e inmediatamente se dispersaba en un callado y admirativo comentario.

En la taberna de Gerstenburg, entre sorbos de cerveza y mordiscos a los emparedados, perdía mucho de su acostumbrada reserva y timidez. A menudo hablaba con gestos tan resueltos que me hacían anhelar, de alguna forma entusiasta y ansiosa, ser como él. Recuerdo que durante aquellas noches de vacaciones me hubiese gustado acariciar su cabello y recorrer con mi mano su tersa mejilla pálida. Él tenía entonces unos sesenta años, todo un reputado catedrático de literatura inglesa; yo, veinticuatro, un absurdo e imberbe ayudante de prácticas. A sus sesenta años, me habló de su deseo de escribir.

–Fíjate –me dijo–, me vienen las ideas y las anoto, pero eso es a lo más que he podido llegar. Puedo hablar de cosas bellas, puedo apreciarlas y hasta puedo, a veces, hacer que otros las aprecien; pero no he podido en toda mi vida crear cosas bellas.

–Bueno –dije–, creo que le ha faltado tiempo y estímulo. Este lugar precisamente es…

–¡Mmm! –murmuró con una mirada opaca–, eso no me con-ven-ce… Pero, bueno… ¿No será mejor que bebamos un poco más de cerveza?

El señor Jake Gerstenburg nos trajo más cerveza.

–En cualquier caso –dijo Corputt, acariciando con cariñosos dedos suaves un librito rojo–, este es un gran drama. No pretendo que El rey Lear sea tan perfecto estructuralmente como digamos Macbeth u Otelo, pero en grandiosidad, fuerza y atractivo humano, creo que es lo mejor de Shakespeare. Cada día, conforme me hago más y más viejo, más me gusta. Escucha…

Y entonces, con la preciosa, entrecortada voz, erguida la cabeza, re-ci-tó los versos que no tuvo que leer, pues hacía mucho tiempo que se sabía de memoria todo el drama:

CORDELIA:

No somos los primeros

Que, con la intención mejor, hemos caído en lo peor,

Por usted, agobiado rey, abatida me siento.

Por mí no, pues yo superaría a la traidora fortuna en fruncir

[el ceño,¿Es que no veremos a esas hijas y a esas hermanas?

Después, dijo Corputt:

–Fíjate en la respuesta de Lear:

¡No, no, no, no! ¡Ven! ¡Vamos allá, a la prisión!

Allí cantaremos los dos solos como pájaros en su jaula.

Cuando me pidas la bendición, me arrodillaré

Para pedirte perdón. Así viviremos

Y cantaremos, y rezaremos, y contaremos cuentos viejos,

[y nos reiremosDe las mariposas doradas…

–Un hombre –susurró apasionadamente– puede empezar a escri-bir un drama como El rey Lear, y al terminarlo, irse contento a la tumba.

Allí cantaremos los dos solos como pájaros en su jaula.

Cuando me pidas la bendición, me arrodillaré…

Podría seguir leyendo eso eternamente.

–Sí –dije–, tiene verdadera calidad poética y me parece que no es tan rígido como buena parte de los demás parlamentos de la obra.

Se hizo un largo silencio durante el cual el profesor, mirando fijo su jarra de cerveza, recitó quedamente las palabras de Lear. Siguió después otro silencio hasta que susurró:

–Un gran drama. Sí, un gran drama –y después, en un tono menos seguro–: algún día hurgaré en esos cuadernos míos de notas, y fabricaré algo, un drama, quizás. Espero no dedicarme eternamente a dar clase…

Me acordé de una obra escrita por el profesor Corputt que había sido representada por los Avónicos, el grupo de teatro de la Escuela Universitaria de Marlin.

–Aquel drama suyo que representaron los Avónicos el año pasado… me gustó muchísimo.

–¡Mmm!

–¿No ha buscado un editor o un empresario? –pregunté, mientras él se acariciaba la mejilla con los dedos.

–No, no. Destruí la cosa dos semanas después de que se representara.

–Oh…

Aquello fue a más hacia la medianoche. Corputt siguió recitando más fragmentos de El rey Lear; recitó con tal fervor y admiración que, aunque, francamente, yo entonces no apreciaba tanto el drama como, digamos, apreciaba Hamlet, sinceramente empezó a gustarme. Después de media doce-

na de fragmentos de un sitio y de otro, volvió a la última escena entre Lear y Cordelia:

Allí cantaremos los dos solos como pájaros en su jaula.

Cuando me pidas la bendición, me arrodillaré…

–Puede que no sea el pasaje más grandioso del drama, pero me gusta como el que más. –Sus dedos acariciaban las hojas del libro.

No dijimos nada durante un buen rato, sólo bebíamos tragos de cerveza. Poco después, el profesor levantó la vista hacia el iluminado techo marrón, y tamborileó con sus dedos sobre la dura mesa de roble.

–Vámonos –propuso.

Jake Gerstenburg nos dio un rotundo “¡Buenas noches!” cuando nos dirigíamos a la puerta. Estábamos afuera en la pequeña veranda cuando Jake gritó de pronto: “¡Eh!”. Después empujó hacia fuera la puertecilla de mimbre y dijo:

–Eh, olvidan esto.

–Muchísimas gracias –dijo Corputt–, estúpido de mí, lo olvidaba. Creo que hubiera sido mejor meterme El rey Lear en el bolsillo.

Seguimos caminando en una noche que resplandecía con templadas estrellas y faroles. Una enorme luna blanca se deslizaba complaciente por el cielo como un majestuoso pato en un lago. El profesor comentó la blancura de las calles y yo las voces que llegaban susurrantes hasta nosotros desde las verandas.

–Los chicos de la aldea están atacando con toda su fuerza, ahora que los estudiantes se han ido –dije.

–Eso parece –susurró Corputt, y después de un rato dijo–: Sería mejor que esta noche te alojases conmigo en lo de la señora Schreiner.

–De acuerdo, si quiere que me quede.

–¿Iremos a pasear por la mañana o iremos a pescar?

–Hagamos las dos cosas.

Y así pasamos los días y las noches de aquel verano.

Agosto se fue difuminando en un azafranado septiembre. Fue entonces cuando me llegó una invitación del decano del

departamento de literatura inglesa de una gran universidad del Oeste para una ayudantía con él. Me había recomendado el profesor Corputt.

–Lo mejor para ti es que te vayas –dijo el profesor–. Eso significa progresar, y creo que la vida te enriquecerá. Además, el decano es un gran tipo.

El día de mi partida, el sol era de un rojo ladrillo. Corputt y yo reparamos en ello mientras estábamos en la estación esperando que llegara mi tren. Pasaron los minutos; el tren llegó.

–¿Puedo darle esto? –dijo Corputt, acercándome su pequeño ejemplar rojo de El rey Lear.

–Gracias, gracias –dije, al darnos la mano–: le escribiré en cuanto llegue.

–Eso es, no lo olvides.

Justo antes de subir al tren, me acordé de decir:

–No se olvide de escribir el drama, profesor. Haga uno grandioso.

Me dijo adiós con la mano al salir el tren de Marlin: un viejecito gris, bastante pálido con zapatos negros relucientes…

Nada más llegar, le envié una carta a Corputt, una cosa efusiva de estilo cuidado con gratitud y llena de añoranza. Me gustaba bastante mi nueva situación, le decía; la primera impresión no era desagra-dable. (Cinco años más tarde odiaba el lugar como un infierno de aburrimiento y de futilidad. El decano resultó ser un viejo oso groseramente bonachón que de vez en cuando daba un gran zarpazo con su pata.)

Durante cinco años, Corputt y yo nos escribimos, planeando siempre pasar el verano juntos. Pero “las circunstancias lo impedían”.

–El próximo año, entonces –escribía él–. El año que viene dejaré mi plaza en Marlin. Entonces podré hacer algo creativo. Soy viejo, pero recuerda a mister Morgan…

Nuestra correspondencia se fue quedando rezagada, y al cabo de ocho años cesó del todo. Éramos mundos aparte. No teníamos ya nada de que hablar, y creo que cada uno de los dos perdió al mismo tiempo el interés en las cartas del otro. Cuando sentí que las mías se volvían artificiales decidí dejar de escribir. Además, estaba siempre endiabladamente atareado.

Había pasado veinte años a las órdenes del gran decano-oso, cuando el rector Hattersley de la Universidad de Marlin (ya no Escuela Universitaria) me ofreció una plaza como director del departamento de literatura inglesa. Acepté, alegrándome mucho de la oportunidad de escaparme del oso y de aquel antro de vulgaridad y mediocridad.

Regresé a un Marlin que no me resultó tan grande como esperaba que fuese. Me había impresionado la exquisita calidad del papel en que me había escrito el rector Hattersley. Vi la vieja Escuela de Letras amarilla, pintada ahora de un severo gris pizarra; su cúpula, de un salmón paliducho. No obstante, me alegraba ver que sus ventanas estaban limpias. (Hubo una época en que la Escuela se sentía muy orgullosa de su tizne académico.) Allí donde hubo alguna vez una encantadora colina, se erguía ahora la Escuela de Tecnología, un edificio que, de tan nuevo, resplandecía como un collar de hule. Y en la aldea, junto a la biblioteca, se alzaba una institución recientemente asociada, la Escuela de Odontología.

Durante mi entrevista con el rector Hattersley, pregunté por el profesor Corputt, del cual casi me había llegado a olvidar durante el tiempo en que no nos habíamos escrito.

–Hace ocho años que solicitó la jubilación voluntaria y se jubiló con una sustanciosa pensión, por supuesto. Ahora debe de tener unos ochenta –dijo el rector, frunciendo los labios.

–Sí, lo sé. ¿Aún vive en casa de la señora de Schreiner?

–Creo que sí. Lo cierto es que no lo he visto desde… ¡Caramba!, hace por lo menos seis meses. Hace un año dio una excelente conferencia sobre El rey Lear. Desde entonces no se le ha visto mucho. Ahora anda delicado, pero, eso sí, lleno de energía. La última vez que lo vi me contó que iba a escribir un drama. Extraordinario propósito para un hombre tan anciano, ¿no cree?

Decidí ir a ver a mi viejo amigo. Después de todo, yo había sido descortés y desconsiderado al no haberle escrito. Quizás había sufrido por mi indiferencia. Pensé en aquellos espléndidos veranos que habíamos pasado juntos, en las caminatas por los bosques y en los paseos por las calles de la aldea, en las noches en la taberna de Gerstenburg, y en El rey Lear…

Una casa de color pardo, la de la señora de Schreiner, con una amplia veranda, chirriante, una puerta alta y estrecha, y ventanas sin cortinas que se veían negras por la noche. Un motor de gas temblaba con la leve brisa nocturna que soplaba afuera y adentro del vestíbulo. Pulsé el timbre.

–Sí, el doctor Corputt está arriba, en su habitación de siempre, ya sabe usted –dijo la señora Schreiner, quien, la última vez que la vi, era más corpulenta y con el rostro mucho menos afilado y severo de lo que ahora me parecía. Me desagradó el brillante satén negro de su vestido y el destello de sus pendientes color azabache. Sinceramente, me alegré cuando volvió a entrar en la casa.

El profesor Corputt no respondió inmediatamente a mi llamada. Esperé; oí el crujido de un colchón de muelles, ruido de pies arrastrándose, y entonces se abrió la puerta.

–¡No, no!, no le he olvidado. Bueno… creí que no iba a volver a verte nunca, Frank –dijo la encantadora vocecilla, que apenas podía oír yo debido a la mirada de sus ojos, ojos grises con párpados de niño por su color rosáceo, ojos que parecían más cerca de los míos, tan cerquísima que, de momento, me deslumbraron.

Pero la voz venía de muy lejos, como la de un hombre que me llamara a través de un frío y vidrioso lago, llamando como si temiera que no podía ser oído.

Permanecimos en la puerta, mi mano en la suya, durante un buen rato.

–¿Es que no vas a entrar? –dijo, tirando amablemente de mi mano con sus dedos huesudos–. Tengo algo muy importante que contarte, algo importantísimo que contarte…

Yo estaba un poco incómodo porque resultaba mucho más alto que él. Era alguien tan ridículamente diminuto con su batín marrón, con la cabecita pelona sobre su cuello apergaminado, y sus (así me pareció en el claroscuro de la habitación) orejas levemente hinchadas.

–Siéntate.

Concentrado unas veces en sus ojos, otras en sus manos, me senté en una silla junto a una mesa atestada de manuscritos. Él se sentó frente a mí en la cama, con los pies rozándole apenas el suelo.

Estuvo hablando más de dos horas, un lento, titubeante chorro de explicaciones, historias y recuerdos. Una cháchara insustancial… Algunas veces reía desenfrenadamente, con una entrecortada risa socarro-na que iba disminuyendo con extrañas vibraciones del pecho. Se había quedado sin dientes…

–Está usted resfriado –comenté.

–¿Qué otra cosa puede esperarse? –dijo bostezando.

–Ya tiene sueño. ¿No será mejor que me vaya y vuelva mañana?

Pareció sentirse ofendido por eso:

–No te vayas… Hace veinte años que no te veía, y por mi parte tengo algo importante que contarte.

Silencio… Me quedé mirando fijamente al suelo.

–Frank –dijo con cierta vacilación–, ¿te acuerdas? Una vez te dije una cosa sobre un drama que iba a escribir. ¿Te acuerdas?

Antes de que yo pudiera decir nada, su mano se hundió bajo la almohada y surgió con un grueso manuscrito.

–Lo acabé anoche –exclamó con un nervioso movimiento brusco de cabeza; sus dedos acariciaban las páginas–. Puede que no sea un drama grandioso, pero tengo la plena convicción de que hay detalles de grandeza en él.

Me quedé mirándole fijamente.

–La idea germinal me vino hace tres semanas. Desde entonces, he escrito sin parar, con una velocidad que me ha dejado asombrado, y acabé anoche.

La voz fue menguando hasta extinguirse. Me miró con ojos opacos; después, esbozó una leve sonrisa dejando ver sus encías desdentadas. Me sentí como si estuviera al borde de un precipicio… Rió satisfecho.

–No, no te lo voy a leer todo. Eso llevaría mucho tiempo. Está todo en versos blancos, un metro que me resulta absolutamente familiar. Voy a leerte el mejor de los parlamentos que tiene; o sea, el que me parece que es el mejor parlamento. Puedes no estar de acuerdo conmigo cuando hayas leído todo el drama. En fin, el parlamento corresponde al protagonista, un viejo rey, Lear, a quien sus hijas han maltratado, y…

Acto seguido, con la voz que vuelve a resonar en mi cerebro al escribir esto, leyó:

¡No, no, no, no! ¡Ven! ¡Vamos allá, a la prisión!

Allí cantaremos los dos solos como pájaros en su jaula.

Cuando me pidas la bendición, me arrodillaré

para pedirte perdón… ~

– Tupper Greenwald

El hombre de la cicatriz

Me fijé en él por la cicatriz ancha y roja, en forma de enorme media luna, que le cruzaba la cara desde la sien al mentón. Tenía que haberse debido a una enorme herida y me preguntaba si esta la había causado un sable o el fragmento de un obús. Era lo último que se podía esperar en aquella cara redonda, gorda y jovial. Tenía rasgos insignificantes y vulgares, y su expresión era tosca. La cara resultaba desproporcionada con su fornido cuerpo. Era un hombre fuerte de estatura superior a la media. Nunca le vi con otra cosa que con un traje gris muy raído, una camisa caqui y un ajado sombrero*. De pulcro no tenía nada. Solía ir todas las tardes al Hotel Palace de la Ciudad de Guatemala a la hora del aperitivo y deambulaba sin prisa por el bar para ofrecer billetes de lotería. Si esta era su manera de ganarse la vida, tiene que haber sido de lo más pobre, porque nunca vi a nadie que le comprara, aunque de vez en cuando me permitía ofrecerle una copa. Jamás la rehusaba. Se abría paso por entre las mesas como si fuera sobre ruedas y parecía que estuviera habituado a recorrer a pie largas distancias, se paraba en cada mesa, anunciaba los números que tenía para vender y aunque nadie le hacía caso, continuaba con idéntica sonrisa. Me parece que por lo general iba bebido.

Una tarde me encontraba en el bar, de pie en la barra, con un conocido –hacían un estupendo dry martini en el Palace Hotel de la Ciudad de Guatemala– cuando apareció el hombre de la cicatriz. Le hice un gesto negativo con la cabeza al ofrecerme, por enésima vez desde que llegué, que examinara sus billetes de lotería. Pero mi amigo lo saludó afablemente.

–¿Qué tal, general? ¿Cómo está?

–No del todo mal. El negocio no va muy boyante, pero podría ser peor.

–¿Qué le apetece tomar, mi general?

–Un coñac.

Se lo bebió de un trago y volvió a colocar la copa en la barra. Saludó a mi amigo:

–Gracias. Hasta luego.

Después, se dio la vuelta y ofreció sus billetes a las personas que estaban a nuestro lado.

–¿Quién es este amigo tuyo? –pregunté–. Menuda cicatriz que tiene tan terrible en la cara.

–Desde luego que no le favorece nada, ¿no te parece? Es un exiliado de Nicaragua. Todo un rufián, un bandido, pero, aun así, no es un mal tipo. Le doy unos pesos de vez en cuando. Era un general revolucionario y si no se le hubieran acabado las municiones habría derrocado al gobierno y ahora sería ministro del ejército en vez de estar vendiendo billetes de lotería en Guatemala. Lo capturaron junto con su Estado Mayor, si se le puede llamar así, y lo juzgaron en consejo de guerra. Ya sabes que en estos países esas cosas se hacen de inmediato y lo condenaron a ser fusilado al amanecer. Me supongo que ya sabía lo que le iba a pasar cuando lo pillaron. Se pasó la noche en vela en el calabozo, él y los otros, que eran cinco en total, jugando al póquer. Utilizaron cerillas como fichas. Me dijo que nunca en su vida había tenido una racha tan mala; jugaban con una baraja reducida y la baza mínima era la pareja de jotas, pero no le salió ni una sola carta buena; y en toda la noche no pudo ir más de media docena de veces y en todas ellas perdió enseguida. Cuando se hizo de día y entraron los soldados en la celda para llevárselos y ejecutarlos, él había perdido más cerillas que las que habría podido utilizar una persona razonable en toda una vida.

“Los condujeron al patio de la prisión y los colocaron contra un muro, los cinco, uno al lado de otro, con el pelotón de fusilamiento enfrente. Hubo una pausa y nuestro amigo le preguntó al oficial que se encargaba de ellos a qué demonios estaban esperando. El oficial le contestó que el comandante general de la guarnición deseaba asistir a la ejecución y que estaban esperando su llegada.

“–Entonces tengo tiempo de fumarme otro cigarrillo –dijo nuestro amigo– porque la puntualidad nunca ha sido su fuerte.

“Pero apenas había encendido el cigarrillo, el general –por cierto, era el general San Ignacio; no sé si usted ha coincidido alguna vez con él–, seguido de su edecán, entró en el patio. Cumplidas las formalidades de rigor, San Ignacio preguntó a los condenados si querían pedir un último deseo antes de que la ejecución tuviera lugar. Cuatro de los cinco negaron con la cabeza, pero nuestro amigo habló:

“–Sí, me gustaría despedirme de mi esposa.

“–Bueno –dijo el general–, no tengo ningún inconveniente. ¿Dónde está?

“–Está esperando en la puerta de la prisión

“–Pues eso no va a causar más de cinco minutos de retraso.

“–¡Ni uno más, Señor General!

“–¡Pónganlo aparte!

“Dos soldados se adelantaron y, con el condenado en medio de ellos, se fueron al sitio indicado. El oficial al mando del pelotón de fusilamiento, a una señal del general, dio la orden, se produjo una violenta detonación y los cuatro hombres cayeron. Cayeron de un modo extraño, no todos a la vez, sino uno tras otro, con movimientos casi grotescos, como si fueran marionetas de un teatro de juguete. El oficial se acercó y a uno que aún daba señales de vida le descerrajó dos balazos. Nuestro amigo terminó su cigarro y tiró la colilla.

“Se produjo un pequeño revuelo en la puerta. Una mujer apareció en el patio, con paso ligero, y luego, con la mano en el corazón, se detuvo de pronto. Dio un grito y con los brazos levantados echó a correr.

“–¡Caramba! –dijo el general.

“La mujer vestía de negro, cubierta con un velo, y su semblante estaba pálido como el de un muerto. Aún era casi una niña, una criatura delgada, de facciones proporcionadas y ojos enormes. Pero reflejaban consternación y dolor. Era tan bella que, a medida que se acercaba corriendo, con la boca entreabierta y el hermoso rostro angustiado, los indiferentes soldados que la contemplaban no pudieron reprimir una exclamación de sorpresa.

“El rebelde dio uno o dos pasos hacia la mujer. Ella se arrojó en sus brazos y exclamó con un ronco grito de pasión: ‘¡Alma de mi corazón!’. Se besaron apasionadamente. Y al mismo tiempo él sacó un cuchillo de su blusa andrajosa –no tengo ni idea de cómo se las había arreglado para conseguirlo– y se lo clavó en el cuello. La sangre salía a chorros de la vena cortada y le empapó la camisa. Acto seguido, volvió a abrazarla y a besarla en los labios.

“Tan rápidamente sucedió todo esto que muchos no se dieron ni cuenta de lo que estaba ocurriendo, pero el resto prorrumpió en un grito de horror, y se abalanzaron sujetándolo. Los separaron y la chica se habría caído al suelo de no haberla sostenido el edecán. Estaba inconsciente. La dejaron en

tierra y, rodeándola, la contemplaban consternados. El rebelde había sabido dónde asestar la cuchillada y era imposible restañar la sangre. A la vez, el edecán que se había arrodillado junto a ella se irguió y musitó:

“–¡Ha muerto!

“El rebelde se santiguó.

“–¿Por qué ha hecho esto? –le preguntó el general.

“–Porque la amaba.

“Una especie de suspiro recorrió el grupo de hombres apiñados que contemplaban atónitos al asesino. El general se quedó mirándolo fijamente en silencio durante un instante.

“–Ha sido un gesto noble –dijo por fin–. Yo no puedo ejecutar a este hombre. Coja mi coche y condúzcalo hasta la frontera. Señor, le rindo el homenaje que un hombre valiente le debe a otro.

“Un murmullo de admiración surgió de cuantos escuchaban. El edecán le dio al rebelde una palmada en los hombros, y, sin decir una palabra, se dirigió entre dos soldados al coche que le estaba esperando”.

Mi amigo se detuvo y guardó silencio durante un instante. Debo precisar que él era guatemalteco y que se dirigía a mí en español. He traducido lo que me contó de la mejor manera que he podido, pero no he tratado de atenuar su altisonante lenguaje. A decir verdad, creo que le va bien al relato.

–¿Pero cómo se produjo la cicatriz que lleva? –pregunté al fin.

–¡Ah, sí…! Se debió a una botella que le explotó cuando la estaba abriendo. Una botella de refresco de jengibre.

–Nunca me gustó esa bebida –le contesté. ~

– William Somerset Maugham