Noches en vela

Norma dejó a un lado el libro que leía, apagó la lámpara de su buró y abrió la boca en un amplio bostezo. A su lado reposaba el enorme bulto, sin roncar por el momento. En el otro extremo de la cama –inmensa, mandada a hacer para acomodarlos a todos– estaba Vanessa hojeando una revista, con el pelo recogido y la cara de incomodidad que tenía desde hacía un par de meses.

Norma trató de ser educada (era una mujer varios años mayor que Vanessa): “¿Podrías apagar tu lucecita? Yo creo que ya debemos dormirnos. Necesito descansar… por favor.” Vanessa no levantó la vista de las hojas brillantes. El bulto, dormido, se removió, como hacía de vez en cuando, y soltó un bufido. Hasta entonces, la joven pareció salir de su hipnosis. Miró a Norma a través del espacio que las separaba en la cama y negó suavemente con la cabeza: “No tengo sueño.”

Las dos mujeres estaban obligadas a compartir algo que no habrían imaginado ni en sus peores pesadillas. Cada noche debían acudir a esa cama masiva, recostadas junto al bulto que no habían logrado desenmarañar médicos, psicólogos, chamanes, hueseros, brujas o los altos mandos políticos. Nadie.

Humberto y Arturo no tenían un parecido físico notable. De hecho, eran muy diferentes en los aspectos relevantes: la nariz, los ojos, el tono de la piel. Uno era corpulento en la parte superior del cuerpo, el otro tenía la frente abombada; uno se pintaba las canas y el otro tenía la coronilla blanca. A pesar de eso se habían convertido en uno mismo. Se achacaba esto a sus afinidades intelectuales o a la mismísima forma de hacer las cosas, que de plano los hermanaba. El punto es que se habían convertido en siameses, fusionados por el esternón.

Las noches eran una miseria a la que se sumaban ronquidos y gorgorismos. Al que no se le iban los ojos en blanco se le trababa la lengua en sueños. Las mujeres estaban ahí para rechazar todos los embates y para enderezar la figura torcida, escupidora y babeante.

Para mantener el secreto lo más posible, tenían secuestrado a un equipo más o menos grande de asistentes. No fueron ellas las de la decisión, por supuesto. Estaban a la espera y bajo el yugo de la dirigencia del partido que no sabía muy bien qué hacer con lo que ahora se llamaba “Turbeto”.

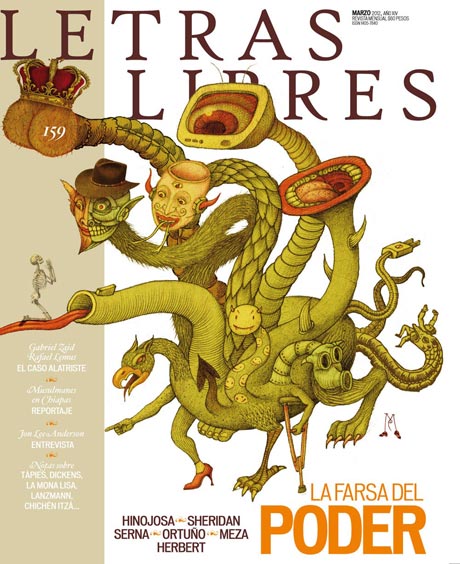

Los dirigentes miraban con preocupación al monstruo. Tenían frente a sí a un genio espeluznante que conocía secretos y era capaz de llevar, con sus cuatro manos, las riendas enteras del país por un camino que no requería ningún otro participante. Sabía de negociaciones y pagos, de entregas misteriosas y del lugar en el que se guardaban esos datos. Era un ser muy peligroso, solo que no daba una. Antes de temerle, quedaba ver si lograba resolver su vida y llevarla con sus dos cabezas sin discusiones; es decir, si podía ponerse en pie solo, hablar sin furias y ser sensato.

En lo que esto se resolvía, las esposas debían negociar la hora de dormirse y despertar. Por el gesto de Vanessa, Norma supo que sería una noche larga, larga. Encendió la lámpara de su buró y sacudió con violencia al bulto. Si así iban a ser las cosas, todos estarían despiertos. ~

> Siguiente: Trabalegábalo blanco

(ciudad de México, 1970) es narradora. En 2005, el FCE publicó su libro de cuentos Las malas costumbres.