En uno de sus más originales y penetrantes ensayos sobre la historia política colombiana,

{{ Del poder y la gramática y otros ensayos sobre historia, política y literatura colombianas, Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1993.}}

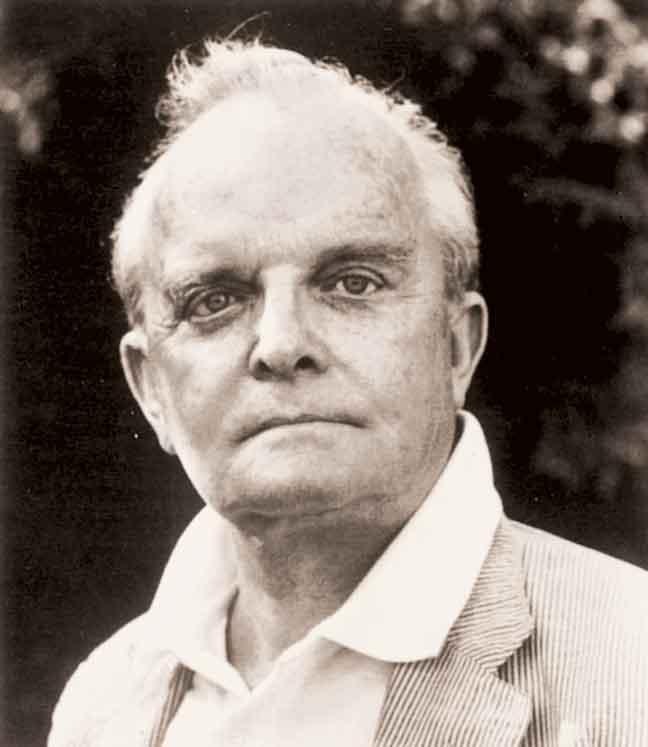

Malcolm Deas (Dorset, Reino Unido, 1941) examina un hecho sorprendente y sugestivo: la preponderancia que tuvieron gramáticos y lexicógrafos, tanto conservadores como liberales, en el ejercicio de la presidencia de Colombia durante la segunda mitad del siglo XIX y buena parte del XX.

Esta singularísima conjunción llevó a seis presidentes de la república a escribir, cada uno de ellos, obras especializadas con títulos tales como Diccionario abreviado de galicismos, provincialismos y correcciones de lenguaje.

Concebido y redactado en prisión por el caudillo liberal Rafael Uribe Uribe, ambicioso guerrero que murió asesinado en 1914, todo sugiere que Uribe Uribe buscaba contrarrestar el aplastante prestigio filológico de los conservadores: el dominio de la gramática y otros misterios de la lengua fueron componentes de mucho peso en la hegemonía conservadora que duró desde 1885 a 1930.

El predominio del tema en la mente de aquellos varones no se explica del todo por la rivalidad política. Deas hace notar que el siglo XIX fue la edad de oro de los lexicógrafos, gramáticos y filólogos vernacularizantes y un elemento muy presente en los nacionalismos del viejo mundo. Sin embargo, “el entusiasmo gramatical y lexicográfico en las colonias inglesas de Norteamérica y en Estados Unidos durante la primera etapa de su vida republicana fue un fenómeno típicamente colonial”, propio de pueblos todavía inseguros de su nueva identidad y cultura.

Es, ciertamente, innegable el gran influjo que los eruditos Rufino José Cuervo y Miguel Antonio Caro ejercieron sobre los políticos colombianos de ambas tendencias en un trecho crucial para la conformación del Estado nacional. Caro y Cuervo escribieron juntos una gramática latina que fue muy apreciada en la España de su tiempo y traducida a otros idiomas europeos.

Cuervo fue autor de numerosas obras sobre el castellano en América, notoriamente el vasto Diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana. Por su parte, Caro, quien ejerció la presidencia entre 1892 y 1898, halló tiempo para la exégesis de la obra monumental de Andrés Bello, dirigir la edición en Bogotá de la Ortología del gran gramático venezolano y hasta escribir un sesudo Tratado del participio. Otro gramático y novelista, José Manuel Marroquín, quien gobernó Colombia entre 1900 y 1904, el turbulento período en que ocurrió la secesión de Panamá, compuso un tratado rimado de ortografía y pronunciación castellanas. Generaciones de colombianos las aprendieron de memoria:

Las voces en que la zeta

Puede colocarse antes

De otras letras consonantes

Son gazpacho, pizpireta

Cabizbajo, plazgo, yazgo

Hazlo y hazlas y juzgar

Con pazguato y sojuzgar

Hazte y los nombres en azgo…

Del examen del papel de estos y otros gramáticos y filólogos en la vida política de Colombia –¡llegaron a primar en la redacción, en 1886, de una Constitución que estuvo vigente durante más de cien años!– extrajo Deas no solo definitivas lecciones de historia de las ideas en este subyugante país suramericano sino que fundó un método muy suyo de aproximación a la historia de las ideas en nuestras patrias.

Se le tiene hoy, sin discusión, por padre de la moderna historiografía colombiana y aunque su erudición debe muchísimo a sus lecturas y las horas pasadas, en el curso de seis décadas, hurgando en archivos públicos y privados, el gusto por el detalle no le parece un gusto frívolo. Hace treinta años afirmó en un cortísimo credo de su oficio que “la historia no avanza iluminando todo el campo con una luz igual y bien distribuida, sino con luces de luciérnaga. William Blake aspiraba a ver un mundo en un grano de arena y el historiador puede tener la misma aspiración”. Recomienda también resignarse a leer “mucho libro viejo y malo”.

Formado como historiador en Oxford College, ha sido fellow de All Souls y del St Antony’s College, que alberga el prestigioso centro oxoniense de estudios latinoamericanos que Deas contribuyó a crear en torno a Sir Raymond Carr a principios de los años sesenta. Le gusta recordar que vino a nuestra América en su juventud porque quería estudiar la historia de países donde no hubiesen ido muchos ingleses antes que él. La lectura sucesiva de dos novelas dio el empujón definitivo.

Una de ellas, Nostromo,de Joseph Conrad, es considerada por Deas como el “intento imaginativo más profundo que existe en la literatura inglesa para comprender un ambiente latinoamericano”. La otra novela se titula ODTAA, sigla de One damn thing after another (Una maldita cosa tras otra), publicada en 1926 por John Masefield, novelista británico tan irrepetible como olvidado.

ODTAA narra las vicisitudes de un hombre contratado para conducir un caballo de raza al corazón de Santa Bárbara, un ficcional país suramericano situado “a sotavento de los Estados del Azúcar”, en un ángulo del continente. Igual que Colombia, Santa Bárbara tiene costas sobre dos océanos. Deas llegó a Colombia en 1964 y comenzó una labor que no ha cesado en sesenta años y que le ha granjeado numerosas distinciones gubernamentales y académicas. Es ciudadano colombiano desde 2008, comparte su tiempo entre Oxford y Bogotá y a inicios de junio accedió a platicar con Letras Libres sobre la actual circunstancia política colombiana.

La conversación tiene lugar en Bogotá durante el intervalo que precede a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo el 29 de mayo. Para abordar el tema de la política contemporánea colombiana le invito a hablarme de su último libro, Barco. Vida y sucesos de un presidente crucial, y del violento mundo que enfrentó.

{{Malcolm Deas, Barco. Vida y sucesos de un presidente crucial, y del violento mundo que enfrentó, Bogotá, Taurus, 2019.}}

Virgilio Barco (1921-1997) fue presidente de Colombia entre 1986 y 1990 y no es tenido en mucho por los comentaristas de política contemporánea: se le considera un anodino tecnócrata que fue sorprendido y sobrepasado por la narcoviolencia.

Malcolm Deas (MD, habla con marcado acento inglés, en un castellano muy fluido y vivaz, lleno de atinados modismos bogotanos): Los intelectuales colombianos son muy reacios a estudiar a sus propios políticos. Barco no era espectacular, no creo que haya leído jamás un libro de filosofía de la historia y no procuraba la aprobación a toda costa. Era más bien un Coriolano, nacido en Cúcuta, departamento Norte de Santander, en la frontera con Venezuela. Un ingeniero egresado del mit (Instituto Tecnológico de Massachusetts), de carácter muy reservado. A los intelectuales pomposos no les interesa un señor así.

Yo no busqué presentar a un sujeto espectacular. Sin embargo, me interesaron siempre sus antecedentes, sus primeros pasos en la política liberal de Santander, en los años cincuenta. Su viuda puso su archivo a mi disposición.

Lo traté poco, llegué a visitarlo en la presidencia muy pocas veces; sabía que le interesaba, y mucho, la historia del arte. Me intrigó siempre el desinterés de los comentaristas por los hombres como él. Han preferido, más bien, ocuparse de la retórica edificante y el conflicto armado. Yo encontré que a Barco no le interesaba alterar el sistema político, ni figurar malgastándose en luchas ideológicas, ganando fútiles discusiones académicas: era un reformador nato, muy activo y callado. Sin embargo, resistió la embestida más sorpresiva y dura de los narcos.

Comparada la amenaza del narco en tiempos de Barco con los “veranos rojos” de Italia y Alemania, protagonizados por las Brigadas Rojas y la banda Baader-Meinhof, lo que Barco afrontó aquí fue mucho peor. Mucha gente pensó que pactaría treguas infames con el narco, pero no lo hizo. No era en absoluto un liberal ingenuo, negado por sus principios al uso de la fuerza. Los recursos de la presidencia en aquel tiempo eran pocos y muy débiles. Pese a ello, atendió con mucho acierto los complejos problemas técnicos, detectivescos casi, de la inteligencia militar y las finanzas de la fuerza pública y, al cabo, fue él quien prevaleció.

Ibsen Martínez (IM): Hoy se acepta que el actual escenario político colombiano, con un candidato de izquierda con reales posibilidades de ganar la presidencia, se debe, para bien o para mal, al acuerdo de paz suscrito en 2016 entre las desaparecidas FARC(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el gobierno nacional. En el llamado posconflicto, sin embargo, la izquierda agrupada en torno a Gustavo Petro y también muchas voces liberales, del centro, reclaman el cumplimiento de las medidas políticas y sociales que entraña el acuerdo. Los asesinatos y las masacres de excombatientes y líderes sociales en las zonas antiguamente afectadas por la guerra no han cesado. Ha habido momentos durante el gobierno de Iván Duque en que se ha temido seriamente por la sostenibilidad de un acuerdo ejemplar que tomó muchos años de laboriosas negociaciones. ¿Cómo ves todo esto?

MD: Quizás yo sea el único uribista-santista que existe en el mundo. La paz que finalmente hizo Juan Manuel Santos es un hecho histórico: la paz es ya irreversible. El acuerdo, es verdad, no ha resuelto todos los problemas de Colombia, pero sí el que era acaso el más importante: la violencia política. Lograr el acuerdo, y todo lo que hemos visto después en el terreno electoral, vino a demostrar que la violencia política ya no tiene futuro. El acuerdo apartó la violencia, la vía de las armas, del panorama político. Todo esto comenzó a ser posible porque Álvaro Uribe, en 2002, y lo digo pesando muy bien mis palabras, fue el salvador del país. Hoy esto podrá sonar exagerado, pero ninguno de los candidatos presidenciales de aquel entonces –Horacio Serpa, del Partido Liberal; Luis Eduardo Garzón, del Polo Democrático, de izquierda; Noemí Sanín, conservadora– habría podido evitar el terrible desenlace al impasse existente, cuando la guerrilla de las FARC campaba en el país tanto como los paramilitares. Y el desenlace de aquella infernal escalada iba a ser la guerra civil. Uribe fue el único que dijo que había que golpear duro a las FARC y, al mismo tiempo, desmovilizar el paramilitarismo. Lograr que fuese el gobierno y solo el gobierno quien se hiciera cargo de las FARC. Era lo que tocaba hacer y Uribe lo hizo, lo logró, y así deberíamos verlo hoy. El antiuribismo residual y eterno me resulta algo enfermizo. Bien visto todo, Uribe resultó no solo el hombre del momento sino, cabalmente, un estadista.

IM: ¿Qué le espera al estadista?

MD: Nada. Me parece que va para abajo. Es otro efecto, supongo, del acuerdo alcanzado en 2016. Mucha gente aceptó el acuerdo a regañadientes. Otros muchos estuvieron por el no en el referéndum en torno al acuerdo de paz. El no ganó por casi sesenta mil votos, pero aun así el tratado de paz salió adelante en el parlamento. Muchísima gente reclama que del acuerdo se cumpla esto y lo otro, pero nadie, absolutamente nadie quiere regresar a la guerra.

IM: Un símil muy repetido en Colombia compara a Álvaro Uribe con Winston Churchill: bueno para ganar la guerra, pero…

MD: ¡Exactamente!, con las adaptaciones del caso y, además, la gente ha aceptado la paz, con sus bemoles, pero todos están por la paz. Uribe es bonapartista y no quisiera dejar de ser al menos influyente. Duque no logró escapar de esa sombra, pero los colombianos no quieren ya oír de una política que, como la del uribismo, enfatice el pasado: son humanos, quieren que se les ofrezca futuro y, luego de hacer la paz, quieren un futuro nuevo. El conflicto armado ya ni siquiera es sujeto de una industria académica, como lo fue hasta 2016. Tampoco quieren los colombianos saber nada más de la diatriba entre Santos y Uribe. Ahora se les ofrecen dos populismos, ambos tienen muchísimos partidarios y eso acaba con la cháchara de la excepcionalidad colombiana: ningún país es inmune a los populismos.

IM: Hablando de nuestros dos países, Rómulo Betancourt decía que los problemas de Venezuela provenían del subsuelo, de la renta petrolera y sus extravíos, y que los de Colombia provenían de la superficie, de la tenencia de la tierra. La recuperación de tierras es una de las condiciones más incumplidas del acuerdo de paz. Entre quienes aún son víctimas del conflicto armado están centenares de activistas rurales que han sido asesinados sistemáticamente desde 2016. ¿Qué te sugiere todo esto?

MD: No soy un experto, pero los obstáculos para atacar los problemas del agro colombiano son formidables. En Colombia, un país tan vastamente rural, no se ha hecho nunca una reforma agraria comparable a las más reputadas del continente. Una medida de las complejidades campesinas de Colombia puede darla el hecho de que las FARC fueron durante décadas una guerrilla rural pero no agrarista. Hurtaron el cuerpo a esos problemas. No tuvimos un Zapata; tampoco vino a visitarnos y ayudarnos, como en México, un Frank Tannenbaum. Cuando viajas por Colombia y ves grandes plantaciones de banano o palma aceitera adviertes que no son ya ámbitos campesinos sino más bien agroindustriales; Colombia no parece ser ya un país para labriegos. Por otra parte, ¿cuántos desplazados de las zonas rurales por el conflicto armado desean volver al campo? ¿Cuánto ha afectado al agro colombiano el atacar al narco por el lado de la oferta, fumigando, transando cultivos?

Concebir una política campesina y otra agroindustrial es el gran reto de los años por venir. Por otra parte, las capacidades del Estado colombiano son muy desiguales y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural si no es el peor es quizás el más débil. Un muy respetado estudioso de los problemas del desarrollo, Paul Collier, dice en un trabajo reciente no ser partidario de los grandes modelos sino de un abordaje más a lo Karl Popper: piecemeal social engineering (ingeniería social en trozos pequeños). ¡Así pensaba Currie

{{Lauchlin Currie (Nueva Escocia, Canadá, 1902-Bogotá, 1993) economista canadiense nacionalizado colombiano, pionero en los estudios del desarrollo, asesor de numerosos gobiernos colombianos. Muy admirado por Deas quien dedicó un ensayo a la rivalidad intelectual entre Currie y Albert Hirschman, este último también asesor de gobiernos colombianos durante los años cincuenta. De Hirschman, Deas dice que “halaga a los economistas haciéndoles pensar que son gente civilizada”}}

ya en 1953! Me inclino por ello, pero, repito, no soy un experto.

Ya casi al despedirnos quise saber de sus lecturas recientes y su mesa de trabajo. Confiesa de nuevo su debilidad por los autores del pasado. Hippolyte Taine, por ejemplo. Lector de muchos libros a la vez, por los días en que nos vimos Deas terminaba de comparar dos biografías de Maximilien Robespierre. Se quedó con la de George Henry Lewes, publicada en 1850. “Usted sabe, el compañero de la novelista George Eliot.” La verdad, no lo sabía.

En sus relecturas, Deas topó a comienzos de este año con un autor antaño muy admirado por él: Norbert Elias. Y al volver sobre Los alemanes, un estudio publicado en 1989, poco antes de morir el sociólogo alemán, nuestro historiador comenzó a componer un ensayo inspirado por el suyo. “Lo titulé Los colombianos.”

Imprudentemente pregunto cuándo espera terminarlo.

“Ya lo terminé. Aparecerá a fines de año.” ~