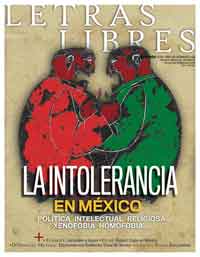

(Notas sobre la xenofobia en México)

A la incómoda pregunta de “¿qué clase de libertad deseas?”, yo no dudaría en responder: “solo aspiro a que me dejen en paz”. No sé en qué momento de mi vida me incliné por esa especie de libertad negativa que hace de la utopía moral un simple procurar vivir en buena medida lejos de los otros; sin embargo, me temo que una considerable cantidad de personas estaría de acuerdo en las virtudes evidentes del siguiente principio: “Si no podemos convivir en paz entonces que cada quien tome su camino.” ¿Cómo podemos hacer para que las personas amadas, pero sobre todo las no queridas nos dejen por un momento tranquilos? Menuda tarea a la que un hombre desesperado intentará dedicarse sin satisfacción alguna. Nos corresponde estar cerca de los extraños y toda persona es, en algún sentido, un forastero que ha venido a amargarnos o a alegrarnos un poco más la vida. No existe en la realidad una sociedad de hombres discretos o pudorosos que sepan brindar a los demás el placer de su ausencia. Desaparecer por vocación altruista tendría que considerarse uno de los ejercicios más bondadosos a los que puede dedicarse un hombre de bien. Lo otro, el desear que los demás desaparezcan por nuestra propia mano o que las leyes los discriminen o eliminen del horizonte, es un asunto diferente porque encarna una concepción bárbara o arbitraria del bien común.

Se debe a los escritos de David Hume, principalmente, la idea de que la “necesidad” no es más que una relación lógica que los hombres llevamos a cabo en nombre de la razón y que, por tanto, es insuficiente para obtener de los hechos leyes o conclusiones absolutas. En pocas palabras, Hume nos dijo que nadie tiene derecho a ponerse necio a la hora de dar una sentencia por verdadera universalmente. ¡Qué escepticismo tan sano practicaba este hombre! Y si bien las enfermedades suelen moverse con más libertad que la salud, al menos su saludable pensamiento sedimentó en varios escritores románticos (tan bien retratados por Isaiah Berlin) que pusieron en duda el papel del racionalismo como método único de conocimiento y se pronunciaron de buena gana contra el concepto de Nación. Uno de ellos fue Johann Georg Hamann, cuya locura romántica lo hizo afirmar que comprender el mundo o pensarlo tiene que ver más con el drama de la creación que con los principios categóricos u otras barbaridades de los métodos racionales de la Ilustración. Uno de los cómplices más apasionados de Hamann fue el alemán Johann Gottfried Herder, a quien se le debe, entre varias digresiones sociológicas, el mérito de comprender en pleno atardecer del siglo xviii que los pueblos no deben medirse de manera uniforme, pues cada cultura es consecuencia de su propia historia y de sus tradiciones particulares, las cuales no tienen que predominar o ser más sabias e importantes que otras. ¿Por qué citar a Herder en este breve artículo acerca de la xenofobia? Porque pese a la ambigüedad de sus ideas este hombre vehemente y visionario nos ha puesto en el centro de la diatriba fascista, racial, nacionalista y burda que cada determinado tiempo causa tantas muertes e injusticia en todas partes del mundo. En palabras de Herder: “Jactarse del país de uno es la forma más estúpida de fanfarronería. ¿Qué es una nación? Un enorme y salvaje jardín lleno de buenas y malas hierbas, vicios y locuras mezclados con méritos y virtudes diversas.”

“Étrangler l’etranger”, reza un irónico y breve texto de Marcel Duchamp que bien podría ser tomado como el canto de batalla contra la incómoda presencia del extraño. ¿Pero quién es ese otro que tanto revuelo causa entre los provincianos? El que viene de lejos, habla otra lengua, pertenece a una comunidad racial diferente y rige su vida por costumbres que no nos son familiares, pero sobre todo es aquel que encarna la noción de la otredad y, en consecuencia, se convierte en el actor o representante más sólido de nuestros temores. Es común que el extraño despierte la imaginación de los bravucones, quienes ven en su figura una nueva oportunidad para hacer la guerra: el forastero los empuja a protestar porque su presencia amenaza la paz de una comunidad ensimismada. ¡Qué necesidad tenemos de pertenecer a una tribu que nos reserve de los intrusos! Dice W.G. Sebald, valiéndose de ese estilo quirúrgico y pesado que acostumbra, que cuando más hablamos de la patria es porque esta ha dejado de existir. Hablamos de ella para darle realidad, como cuando hablamos de los muertos pensando que así permanecerán sentados en su sillón de siempre.

La patria es una biblioteca, una lengua, el lugar donde están enterrados nuestros muertos, un paisaje de colinas amarillas o un pequeño jardín de cerezos y melocotones, pero sobre todo es una ilusión que se alimenta y que cuando se desborda causa tanto daño como las más perniciosas enfermedades y epidemias medievales. Después de haber estado recluido en un campo de concentración, el escritor Imre Kertész se ha negado a aceptar que la razón sea capaz de explicar una miseria histórica como la sucedida a los judíos durante la guerra de exterminio que encabezó una porción de los alemanes durante la última gran guerra. En un acontecimiento de estas dimensiones la razón fracasa. El hecho más desolador, sin embargo, es que una experiencia semejante le haya sucedido a un individuo y este la conserve para siempre a través del dolor y la memoria. Dice Kertész que ser extranjero es inevitable aunque permanezcamos en casa o salgamos a dar vueltas al mundo, pues tarde o temprano nos veremos empujados a dar cuenta de nuestro desarraigo. En cualquier parte del mundo, incluida la sala de nuestra casa, se dará alguna vez la circunstancia propicia para ejercer el oficio de extranjeros.

La heterofobia es común en México e incluso arriesgaría a decir que es esencial en casi todas las parciales definiciones de mexicano que se han ensayado a lo largo de los siglos que siguieron a la Conquista. Es también verdad que los países no son unidades raciales, sino construcciones históricas que se forman a causa de las más variadas e inverosímiles razones. ¿Qué ha debido suceder para que un indígena que no habla castellano pueda ser considerado tan mexicano como un caucásico que conoce varios idiomas y cuyas costumbres económicas son tan distantes a las que practica su compatriota? ¿Acaso el sarcasmo de un dios enloquecido? La confusión es el origen de casi todos nuestros acuerdos. Las costumbres y tradiciones son malformaciones, pues su práctica es real y la realidad es conceptualmente torcida, pese a que más de un tirano intenta orientarla o llevarla por el buen camino. “El que odia o desprecia la sangre extraña no es todavía un individuo, sino una especie de protoplasma humano”, ha escrito Nietzsche, a quien se le ha acusado de todo, incluso de procurar la superioridad alemana (esto último, como se sabe, lo afirman airados quienes no leen sus libros). Estamos incapacitados para comprender el absoluto y nuestro lenguaje, pese a todo lo misterioso e inabarcable que pueda ser, no nos permite concebir la realidad de un país más que como un acuerdo de extraños que descubren entre ellos un cierto parecido. Y este acuerdo puede asentarse sobre alguna clase de interpretación histórica, antropológica o a raíz de un convenio legislativo, pero es un dislate pensar que somos capaces de encontrar la esencia que une a los mexicanos y los hace distintos a los demás. Creer que eso es posible es ir contra el extranjero que habita en cada individuo y añadir un poco más de desgracias a este mundo.

Antes de la llegada de los españoles a tierra americana no había ninguna clase de unidad (política, cultural o racial) entre sus habitantes. No hablaban una misma lengua y sus dioses vivían cada uno su propio drama. Los tarascos o tlaxcaltecas cuentan con historias propias de independencia y los segundos se enfrentaron a la hegemonía del imperio azteca. Un imperio belicoso y conservador que sacrificaba seres humanos para mantener la tranquilidad y el orden simbólico. Sus conquistadores, los españoles, no fueron menos guerreros y fanáticos. La controvertida imagen del fraile dominico Bartolomé de las Casas –tan bien situado por el historiador Marcel Bataillon– y sus amargos testimonios acerca de la crueldad practicada por los españoles en contra de los indios se fundaba en dos supuestos utópicos: el cultivo de un mundo donde las almas de todos los hombres fueran reconocidas ante un dios honesto, y la necesidad de que los españoles consideraran a los indios como personas. Su Brevísima relación de la destrucción de las Indias puede leerse, si se quiere, como un tratado de ciencia ficción, pero yo pasé sus páginas asombrado por las sangrientas descripciones del dominico: asombrado de encontrar lo que esperaba.

Un estudioso de los mitos históricos mexicanos, Jacques Lafaye, ha sugerido que el concepto de nación no existía durante los siglos de la colonia tal como se consolidó después de la Revolución francesa. En los primeros siglos de la Conquista se consideraba a las naciones novohispanas más bien como etnias de cierta cohesión política que como entidades morales arraigadas en principios fundadores. No existía un plano inmanente que dotara de cohesión y horizonte a la idea de una conciencia nacional: “La lucha de los criollos –ha escrito Lafaye– contra la supremacía de los gachupines ha sido la forma inicial de la xenofobia mexicana y se remonta a la primera generación de criollos.” Para el historiador francés, antes de que la conciencia de pertenencia a una nación despuntara, los mexicanos ya estaban unidos por la devoción a la Virgen de Guadalupe. De manera paralela a esta conversión mística Diego Durán, Carlos de Sigüenza, Bernardo de Balbuena, Eguiara y Eguren, Francisco Javier Clavijero y otros creadores e historiadores fueron hilando a pasos desordenados una conciencia nacional rica en ambigüedades, mitos barrocos, apropiación del pasado indio y deseos de singularidad.

Estas apresuradas citas y dibujos históricos no poseen un afán de verdad, pero sí quieren ser prueba de que para tratar sobre la xenofobia lo primero que uno debe hacer es intentar definir o simular al sujeto que abomina de los extranjeros. La idea o el concepto del mexicano, como es de suponerse, no se agota en el relato histórico ni tampoco en la especulación sicológica. El concepto sería más bien una construcción humana que se origina en complicidad con la lengua y no una entidad permanente que pueda ser descubierta o puesta en palabras por un visionario o un profeta. El concepto sería entonces –como lo bosquejaron Deleuze y Guattari– un punto de reunión entre voces distintas, un lugar de coincidencia entre los fragmentos que lo forman y le dan sentido. No hay concepto simple ni cerrado y cuando nos preguntamos si los mexicanos son xenófobos estamos haciendo un cuestionamiento algo vago, pues la idea de lo mexicano, su concepto y su relato, continúa todavía abierta e inaprensible. Aun así, la pregunta parece necesaria en un tiempo –el actual– en que la intolerancia se revela en casi todos los ámbitos de la sociedad. El desprecio por los extranjeros abreva en el temor a la diferencia, a lo extraño, y el peso de un rechazo semejante mengua la democracia y la creación de una comunidad tolerante y abierta.

Los historiadores coinciden en que, desde la Conquista, los españoles han sido el centro de los ataques de la población mexicana por su cercanía histórica y a causa de su evidente ascendencia en la formación del país. Y no solo españoles. El historiador Moisés González Navarro ha documentado la muerte de cerca de mil quinientos extranjeros durante el periodo de la Revolución, entre los que se ubicaron en franca mayoría los estadounidenses y los chinos. Los fusilamientos, las expulsiones y el acoso que sufrió la comunidad española por parte de Villa y sus huestes en el norte del país, sobre todo en Torreón, podrían estimular la imaginación y sugerir que hubo una extraña continuidad de esa hispanofobia sembrada durante la Conquista (y contrariada décadas más tarde de manera institucional por Lázaro Cárdenas). Otro relato decepcionante sucede en 1931, cuando la agrupación de Comerciantes, Industriales y Profesionistas Honorables demandó al presidente Abelardo Rodríguez la expulsión del país de turcos, rusos, árabes, sirios, libaneses, eslovacos, polacos, lituanos, húngaros y judíos a quienes llamaron animales y vampiros por constituir una amenaza racial y económica para el país. El miedo a la competencia se ha valido también de la xenofobia para expresarse.

En El perfil del hombre y la cultura en México, Samuel Ramos se refirió a los mexicanos como personas desconfiadas y susceptibles. Y tan seguro estaba de su juicio que comenzó su ensayo rogando a los lectores que no fueran a levantar en cólera después de leerles la cartilla: “No hay razón para que el lector se ofenda al leer estas páginas, en donde no se afirma que el mexicano sea inferior, sino que se siente inferior, lo cual es cosa muy distinta.” Y añadía que, aun cuando el indio era una parte considerable de la población mexicana, desempeñaba en la vida del país un papel pasivo: “es como un coro que asiste silencioso al drama de la vida mexicana”. En El laberinto de la soledad Octavio Paz trazó los contornos de esa atmósfera de confusión, extrañeza y soledad que los mexicanos cultivan respecto a la noción de su propio ser: “Los mexicanos no hemos creado una Forma que nos exprese, por lo tanto, la mexicanidad no se puede identificar con ninguna forma o tendencia histórica concreta.” No son estas, creo, referencias anacrónicas ni mucho menos parciales. Se trataba, entonces, de intentos por comprender hasta qué punto los mestizos, indios, blancos y demás apartados raciales habrían sido capaces de crear una moral que pudiera relacionarse con alguna clase de identidad. La desconfianza, el temor a los extraños, la discriminación a los indios, el amor desmedido por ciertos extranjeros, la intolerancia religiosa y un racismo nervioso y disparatado podrían ser características comunes en los miembros de la sociedad mexicana. El trato despótico por parte de los gobiernos mexicanos hacia los inmigrantes que atraviesan la frontera sur no se corresponde con las exigencias que se hacen a los Estados Unidos en relación a los agravios de la misma clase. La pobreza cada vez más patente en el lenguaje que hablan los habitantes del país –en buena parte contagiado por la jerga de los comerciantes– inhibe la imaginación y estimula la incomprensión hacia la diferencia.

La objetividad es un horizonte al que se tiende con el fin de comprender un poco más el mundo que nos rodea, no es un hecho o una verdad que se descubra siguiendo un método. Si bien podemos acordar ser parte de un país o actuar bajo las normas de una política determinada, sería un tanto fantasioso pensar que la historia, la sociología, la antropología o cualquier otra ciencia podrían darnos una visión exhaustiva o real de la esencia de una nacionalidad. Uno va a tientas, dando ejemplos, confiando en la razón, en su propia experiencia y escribiendo un relato que –uno espera– crean parcialmente los demás. Esa experiencia me dice que en México la desconfianza en el otro, por la causa que sea, no está orientada precisamente contra los extranjeros, sino principalmente contra uno mismo. El constante desprecio del mestizo hacia el indio, su debilidad ante los extranjeros (en forma de amor y odio), su sentido de inferioridad, la noción de su pasado como la escenificación de un drama desgraciado y el deterioro económico, político y civil en que se suele vivir busca salidas como la xenofobia para ponerse a mano. Dice Richard Rorty que solo una sociedad sin política –es decir, gobernada por tiranos que impidan cambios sociales y culturales– puede prescindir de la filosofía o la crítica. Yo aún confío en la bondad de la crítica, pero aun así me ando siempre con cuidado: prefiero pensar que en México casi todos son extranjeros. ~

(Ilustración: LETRAS LIBRES / Alejandro Magallanes)