Hay gobernantes a los que les gusta rodearse de animales; los protegen y les permiten hacer a su antojo. La historia y la literatura cuentan muchos ejemplos.

Mi preferido es El elefante del visir, de Ivo Andrić. Un visir que imperaba en Bosnia se hace traer un joven elefante que de inmediato se convierte en un animal caprichoso. Los habitantes empiezan a detestar al animal, y también al visir, aunque nadie se atreve a criticarlo públicamente. “Tan solo detrás de una puerta bien cerrada se mofaban del elefante y se burlaban del gasto y del mimo con el que se transportaba al animal del tristemente famoso visir, como si fuera una cosa sagrada”.

Por supuesto, con el absoluto respaldo del visir, el animal va sintiéndose más seguro “y exhibía cada vez más insolencia, más terquedad e ingenio para satisfacer sus caprichos”. Los mercados siempre están inquietos porque al paquidermo le gusta meter ahí su trompa y sus patas y acaba por realizar incontables destrozos.

El elefante no anda solo; lleva un séquito de guardias que pisotea tanto o más que el propio animal. Pero llega el día en que muere el visir, y el animal se queda sin protector. Al estilo de Fuenteovejuna, el pueblo como uno condena a muerte al elefante y le dan “un veneno más fuerte y seguro que el vidrio triturado metido en manzanas”.

Ivo Andrić habla del gasto que provocaba el elefante; y vaya que siempre ha sido costoso mantener esas bestias fuera de su hábitat. Por eso ahora se le llama elefante blanco a cualquier proyecto que drena recursos sin ofrecer beneficios.

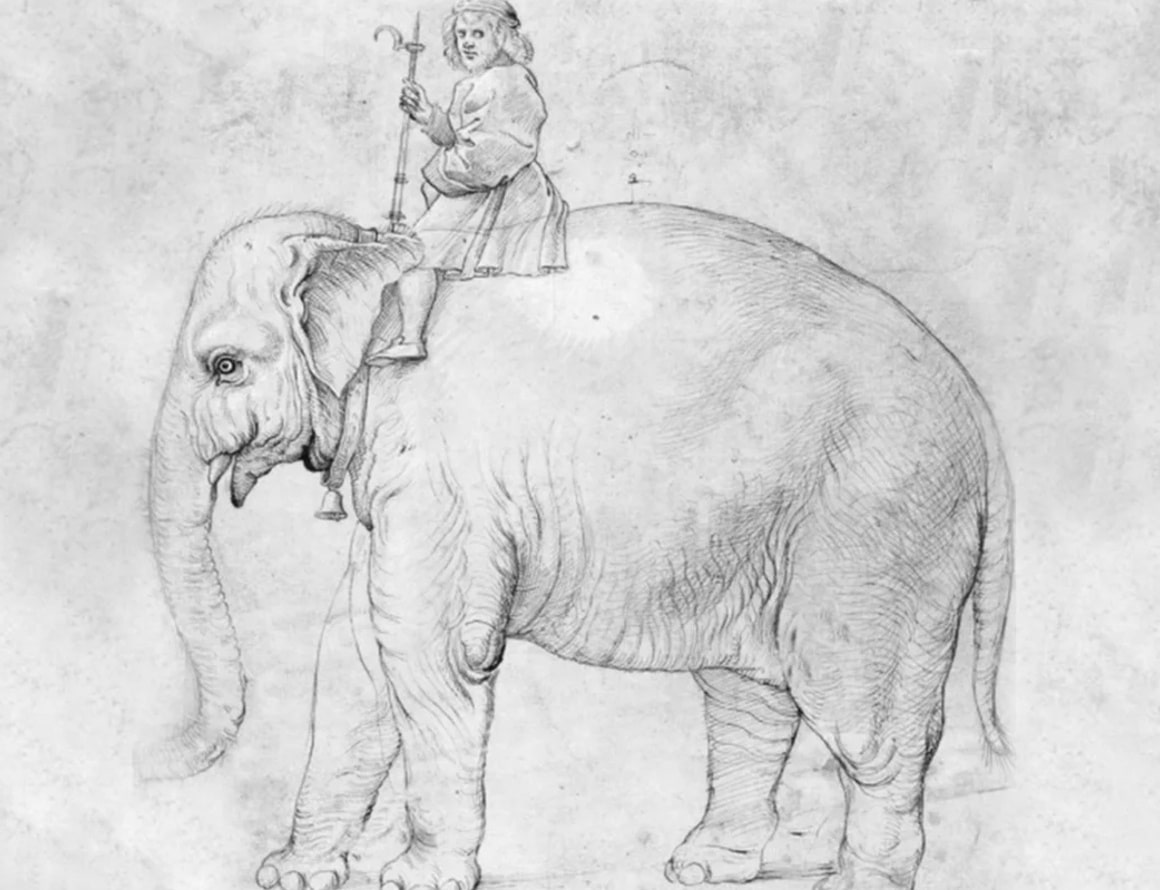

Le ocurrió al papa León X, a quien enviaron como regalo un elefante blanco de la isla que ahora conocemos como Sri Lanka. Le llamaron Annone y, a diferencia del elefante del visir, éste era dócil y obediente. Cuando llegó a Roma hizo una reverencia al sumo pontífice, que de inmediato se encariñó con él. Annone también bailaba y rociaba agua a los visitantes con su trompa.

Vivió en el patio del Belvedere. Luego el papa mandó construirle una casa junto a la plaza de San Pedro, todo con cargo a la venta de indulgencias. Además utilizó al animal como embajador. Su historia está muy bien contada por el historiador Silvio Bedini. No relataré mucho de ella, solo que los poetas le compusieron versos, y los artistas lo dibujaron. Murió muy pronto porque se puso malo y los médicos le recetaron un purgante que contenía grandes cantidades de oro, el cual resultó más venenoso que el vidrio triturado en manzanas.

Fue enterrado en el Belvedere, más cerca de san Pedro que muchos papas. No he hallado una crónica del evento, pero grande sepulcro hubieron de escarbar. El propio pontífice le compuso su epitafio. A Raphael se le solicitó que pintara un mural de Annone, y por eso quedó escrito: “Aquello que natura se llevó, Raphael de Urbino ha devuelto con su arte”. Pero el mural ya no existe.

Si alguien quiere otra historia de elefantes, puede leer El viaje del elefante, de José Saramago.

No todo mundo le tiene tanta paciencia a los elefantes. En el circo Bailey tenían uno llamado Mandarín, que un buen día se puso bravo y mató a su cuidador. El desenlace podemos leerlo en una de las grandes novelas de nuestro tiempo.

Metieron a Mandarín en su jaula, al peón en un féretro y zarparon rumbo a Nueva York. Bien entrados en alta mar y ante la sorpresa de todos, Bailey ordenó que arrojaran el elefante. Una orden fría, serena. El primero en reaccionar fue el mismo Mandarín. Sin duda entendió lo que le esperaba porque se puso como loco dentro de su jaula y comenzó a forzar los barrotes con arremetidas frenéticas. Magos, trapecistas, malabaristas, todos a una, alcanzaron a empujar la jaula por la borda justo cuando el animal rompió el candado y ya se daba por libre. Tenía una fuerza insólita. Mandarín se sostuvo a flote en el mar, barritando furioso, clavando una mirada inolvidablemente rencorosa en Bailey, mientras su prisión se hundía sin remedio en el abismo. Lo perdieron de vista, tras el horizonte, cuando el animal aún braceaba desesperado por no zozobrar.

Pero no todo son elefantes. En Florencia, los Medici tenían unos leones muy amados, que simbolizaban la ciudad y a la propia familia. Un mal día se atacaron uno al otro y ambos murieron. El evento se tomó como un terrible vaticinio. A los pocos días murió Lorenzo el Magnífico.

Hay burros, aunque no tan amados como Platero o el jumento de Sancho Panza. Allá en los ochenta, un chofer brasileño regaló un burro a Juan Pablo II. “Voy a darle mi asno al papa”, dijo Damião Galdino da Silva, “en nombre de la humildad, y del hambre, aquí en Brasil y en el mundo”. Como no era un asno de oro, el papa se negó a aceptarlo. Lo retuvieron en la nunciatura de Brasilia, pero pronto lo regresaron al campo, porque: “Hacía un ruido infernal”, dijo un cura, “nadie podía dormir de noche”.

Damião viajó al Vaticano para hacer una huelga de hambre en la plaza San Pedro y ver si así le aceptaban su regalito. Nadie se acordó de que Cristo andaba en burro y no en papamóvil, y hasta hubo quien dijo que ya no cabían más asnos en la Santa Sede. Al final, con presupuesto de la Conferencia Episcopal Brasileña, el jumento abordó un Boeing 707 y, para alegría del Vicario de Cristo, llegó muerto. “Bóg istnieje!”, clamó Wojtyla. Quizás en el camino le habían dado una de esas manzanas con vidrio.

Y por cierto, años más tarde, Damião fue asesinado.

Con mejor disposición, el papa Francisco recibió dos burros, además de una dotación de leche de burra, que se parece mucho a la humana.

Si hay elefantes blancos, también hay burros que tocan la flauta, y se dan alcaldes que rebuznan, dicho así por los versos del Quijote:

No rebuznaron en balde

el uno y el otro alcalde. ~