En el Museo del Prado hay una exposición dedicada a los dibujos de Emilio Sánchez Perrier. Más tarde al leer sobre su vida me he enterado de que su padre fue relojero, y de que Emilio, hasta los trece años, trabajó con él en el taller. Por eso, por estar acostumbrado al trato con los pequeños muelles y a lo importante de la precisión de los mecanismos, me digo al leerlo, fue más tarde capaz de llenar de expresividad esas minúsculas figurillas que aparecen en sus dibujos.

Casi todo lo que se expone son aguadas o dibujos a pluma, donados hace poco al Prado por la Fundación Tatiana, pero hay también un óleo, un paisaje de un metro por dos que compró el Museo en 1890, después de que ganase una medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes. A mí el cuadro no me gusta: su encuadre tan cerrado y algo en la disposición de los colores que me hace pensar en incómodos tresillos de tapiz triste y me da claustrofobia. También podría ser que el rincón retratado fuese realmente un lugar triste, o que su pesadez lo aparte por contraste del resto de la obra que se expone, tan ligera. Representa un claro en un bosque, cruzado por un senderillo. No llegamos a ver las copas de los árboles, en algunos casos apenas las ramas más bajas (sin hojas; el cuadro se llama Febrero).

Pero hay una figura humana: un hombre que se ha parado a descansar con el hatillo al lado y se ha hecho una fogata, que contempla medio recostado. Debajo del sombrero, en la cara, que se compone de apenas un par de trazos, se reconoce otra vez el sentimiento de soledad reflexiva que ya se veía en la postura. Escribo esto y me doy cuenta de que la fuerza del cuadro depende de esa figura en un lateral, que quizá ese caminante solitario sentía la misma opresión vulgar e irresoluble que nosotros percibimos propagada por todo el cuadro, así que le reconozco un rastro romántico (Perrier nació en 1855) y el mérito. Para comprender algo ayuda describirlo, como es sabido. Gracias a esas dos virtuosas pinceladas distinguimos el rostro, no solo porque sepamos que debajo de los sombreros van las caras, sino porque ahí reconocemos una emoción humana.

En esta capacidad expresiva con los mínimos elementos se reconoce el estilo de Perrier que también distingue los bonitos dibujos a pluma. Hay muchos bocetos preparatorios, o que quizá hacía para entretenerse o hacer mano pero que se han conservado, y a veces a alguien visto de espaldas se le distingue la cara, prácticamente el carácter en un escorzo, cómo lo fino de la punta y lo firme del pulso son capaces de atrapar el gesto fugitivo. Igual de precisas son las volutas de las tejas. Muchos de los dibujos muestran detalles de calles o pequeños conjuntos arquitectónicos. En una vista de la iglesia de Nuestra Señora de la Consolación de Cazalla de la Sierra, una construcción de nichos de unas tres o cuatro alturas del cementerio anejo sugiere una imagen mental fugitiva pero clara, simpática liebre, acerca de nuestra relación con los edificios del pasado, aquí como una reverberación de la antigua manera de construir romana.

A veces, cuando pasamos por delante de una casucha abandonada en una parte apartada de un pueblo, nos parece que esa casa no está en el tiempo de nuestro paseo sino que su materialidad indiscutible incrusta sin embargo un tiempo pasado en el presente, como una puerta temporal abierta ahí mismo. No sé si esta percepción se debe a haber contemplado antes casas parecidas en cuadros de sensibilísimos pintores, que han sido capaces de registrar para nosotros el aire sobrenatural que emana el motivo, contemplación que nos prepara para después detectar ese aire en el mundo cotidiano, o si es al revés, si primero debemos sentir esa presencia en lo circundante para luego reconocerla en las pinturas. Por si se tratase de un efecto circular, por las calles como si estuviésemos en un museo y por las galerías como si caminásemos por avenidas. Algo en los ladrillos dibujados de la iglesia de Cazalla y de los nichos del cementerio contemporáneos de Perrier trae ecos de un tiempo muy anterior, y es como si desde esa lámina en una oscura sala del Museo del Prado pudiésemos ver, por un catalejo, la espalda de Perrier que a su vez mira a los romanos desde un catalejo.

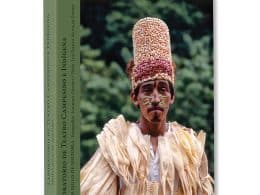

Durante una época se formó en París (una academia de dibujo, con los estudiantes a la luz de unos quinqués, es uno de los pocos interiores de la muestra), y su estancia en Francia le sirvió para trabar contacto con la Escuela de Barbizon y visitar Bretaña y Normandía. Se exponen varios dibujos de casas populares y paisajes brumosos, compuestos como con esponjas. Para el ejercicio de su trabajo como paisajista, Sánchez Perrier viajó también a los lugares de moda entre los coleccionistas de la época, como Venecia o Tánger. De esta última ciudad quedan retratos de tipos populares, y de Venecia hay varias vistas insólitas y un cuadro. Y algo muy gracioso dejaron también las estancias en Venecia: de los encabezamientos a algunas cartas dirigidas a su hermano se han rescatado ilustraciones que representan la ciudad, llenas de detalles. También hay, en acuarela, un autorretrato de joven, que es un género emocionante. Esta exposición es una de esas cuya visita inspira enormes ganas de salir de viaje con un cuaderno, un estuche de acuarelas y alguien en algún sitio a quien mandarle cartas llenas de dibujos.