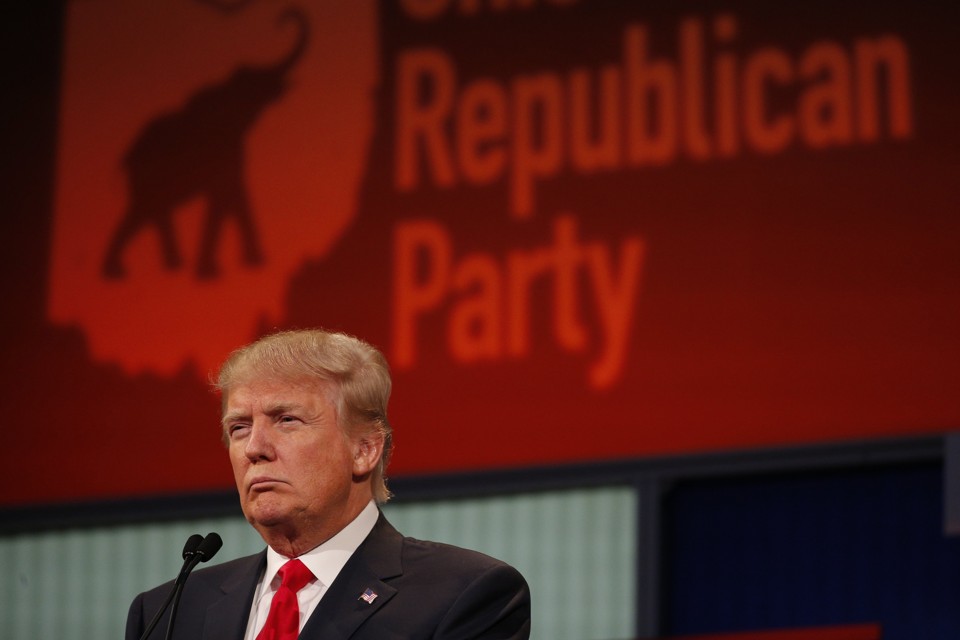

Hace poco escuché una frase de una persona muy joven que llamó mi atención: los seguidores de Pinochet son malas personas. Heredera de una tradición de izquierdas monopolizadora de la emancipación de los, las y “les” desheredados, la muchacha expresaba así su solidaridad con los perseguidos políticos, loable actitud que no puedo más que aplaudir, aunque me temo que es muy difícil evaluar desde un punto de vista ético a millones o cientos de miles de personas de acuerdo con sus preferencias políticas. En todo caso, las derechas menos democráticas se están alimentando de este tipo de juicios, como bien sabemos desde el descomunal éxito de Donald Trump: las y los trabajadores blancos pobres, religiosos y amigos del nacionalismo se han sentido reivindicados.

El militarismo nacionalista de Pinochet fascinó a gente de diferentes sectores sociales; todavía su recuerdo solivianta a la nación chilena a favor o en contra del dictador. El nacionalismo, es más que sabido, tiene una innegable veta popular al exaltar al “pueblo” como medida del orden social; la “familia”, “el país profundo”, “la religión” apelan a la fe y a la trascendencia, al orden y a la seguridad, lo cual explica, por ejemplo, el éxito de Nayib Bukele en El Salvador. De tal suerte, las derechas suben en las preferencias electorales porque interpelan la “natural bondad” del pueblo sin denunciar su racismo, machismo, homofobia y perspectiva heteropatriarcal, al estilo de la izquierda estadounidense. En lugar de declarar a las naciones herencias del colonialismo, rescatan la cohesión comunitaria imaginaria del nacionalismo, Benedict Anderson dixit, al precio de ese conservadurismo gazmoño que gana cada vez más adeptos en todo el mundo.

En el caso de las dictaduras militares modernizadoras, al estilo de Pinochet o del nunca bien ponderado general venezolano Marcos Pérez Jiménez, sus seguidores se olvidan convenientemente de los muertos, heridos y torturados o los aceptan como el precio a pagar por el orden. La izquierda revolucionaria también ha matado, herido y torturado en nombre de la emancipación de los pobres, crímenes muy bien documentados, tan documentados como los del gobierno de Augusto Pinochet y Marcos Pérez Jiménez. La historia del poder político es la historia de voltear hacia otro lado en función de intereses personales o colectivos que pueden fundarse en intenciones irreprochables.

De tal suerte, los pinochetistas no son todos “malas personas”; tampoco, cambiando de tendencia ideológica, lo son los chavistas en Venezuela, aunque hayan apoyado al gobierno más espantoso y violador de derechos humanos de la historia del país. La existencia no puede reducirse a las preferencias personales respecto al manejo del Estado, instancia jerárquica a la que eventualmente es mejor no desafiar. Mientras la persona asesinada, herida o torturada no sea cercana, qué más da su destino.

Como me dijo un trabajador que se ocupaba de labores de limpieza en la universidad donde trabajé décadas, el problema del díscolo profesorado de las universidades públicas es que “no se portaba bien con el comandante Hugo Chávez” y, por lo tanto, el castigo salarial era necesario, aunque él mismo tuviera que soportar las consecuencias. ¿Era mala persona Alexis, ya fallecido? No creo, era amable, un buen hombre, como se decía en otros tiempos. ¿Es mala persona una tía mía amante del dictador Pérez Jiménez hasta hoy? No, siempre ha sido consecuente y generosa con su familia, cuyas relaciones de parentesco llegan a los sobrinos bisnietos y las primas terceras. Ninguno de los dos mataría una mosca, robaría o cometería otros crímenes. Son modernos, tan modernos que conciben el Estado en términos de su protector, suerte de dios que dibuja el orden de la vida terrenal. El tema ideológico es lo de menos, lo que importa es la identificación de un momento mejor del pasado, una alteración del presente o la promesa del futuro. En el caso de las derechas, el pasado sería un logro tangible que hay que conservar; en cambio para las izquierdas, en especial las universitarias, el pasado es “deconstruible”, desmontable y en última instancia digno de desprecio.

Como diría Tzvetan Todorov en Memoria del mal, tentación del bien. Indagación sobre el siglo XX, los autoritarios son mejores antropólogos que los liberales democráticos, entre quienes me cuento. La democracia liberal es mediocre y antiestética, admite el disenso y obliga a consensuar, no se espectaculariza al estilo del fascismo ni llama a la redención eterna como el comunismo (desde luego, el populismo y la demagogia siempre la acechan). Se supone que acepta los diversos estilos de vida y creencias en un equilibrio dificilísimo, sensible al peligro y a las amenazas presentes en la vida del mundo global. Sus críticos suelen tener una mirada implacable sobre ese o esa sapiens que camina a lo largo de las calles de las democracias liberales: consumista y alienado, apenas es una subjetividad constituida desde los mecanismos de poder del Estado nacional al servicio del capitalismo. En última instancia, las derechas e izquierdas que adversan la democracia liberal coinciden; la diferencia es que las primeras están creciendo aceleradamente a cuenta de reivindicar la “verdad esencial” de ese sujeto “alienado”, sus valores y creencias tradicionales.

Quienes pertenecemos a la población LGBTQ+ estamos en la picota. La izquierda afincada en las identidades y las derechas empeñadas en la protección de la infancia y de la familia nos usan como estandarte o como espantajo; mientras, quedamos en el medio los que no coincidimos con tales extremos. Somos las “malas personas” para millones de desconocidos preocupadas por la sexualidad y la identidad de género de sus hijos.

En El fin del “Homo sovieticus”, de Svetlana Alexievich, una de las tantas voces que perfila la escritora extraña la tranquilidad monocorde que brindaba la versión oficial del Partido Comunista. No era una mala persona, según se presenta en el libro, era como tantos y tantas, ocupado en su vida, distante de las abstracciones que definen la existencia en el mundo global, deseoso de paz y tranquilidad, conforme con su visión de mundo y resignado frente al presente sin perder el ánimo de seguir vivo. ¿Será putinista ahora? Seguramente, porque el nacionalismo religioso de Putin significa una visión de la Rusia pretérita afincada en una serie ininterrumpida de triunfos imperiales, que ratifican el carácter mesiánico de una nación antigua y poderosa, siempre presente en los destinos del mundo pese a su pequeñez económica y atraso relativo.

Definitivamente, las derechas antiliberales saben lo que hacen, y las izquierdas no. A los demócratas nos queda olvidarnos de “las malas personas” e inventar un relato poderoso capaz de unificar a tirios y troyanos con el imperativo de los retos tecnológicos y ambientales. No es fácil, nada fácil. ~