Estimado Héctor:

Me gustaría comenzar esta conversación con una afirmación sencilla en extremo y que según mis cálculos no tendría por qué ser refutada: mi pesimismo carece de razones que otros puedan comprender. Quiero decir con esto que no considero los argumentos lógicos, históricos y psicológicos medios convincentes para transmitir un pesimismo o una angustia que se vuelve más intensa apenas enmudece (cuando renuncio a ofrecer explicaciones). Y, sin embargo, en mi opinión es la literatura el medio más noble para propósito tan desmesurado, no porque sea capaz de explicar la angustia, la desesperanza, la ausencia de Dios o el sentimiento de orfandad, sino porque crea metáforas que hacen menos solitario el camino hacia la muerte. Creo también que el lenguaje es antes que nada oscuridad y que es justamente de esa oscuridad de donde obtiene su fortaleza: es capaz de mostrarnos nuestras limitaciones teóricas en cuanto él mismo es un continuo construirse todo el tiempo.

De la misma manera que me es imposible transmitir a otro mi pesimismo sin acudir a los rodeos propios de las lenguas articuladas, así también despiertan mis sospechas quienes intentan hacerme partícipe de la idea de Dios cuando es evidente que, si no comparto su fe, sus explicaciones serán siempre relativas. Si no son acompañados de una forma seductora que despierte o invite a compartir la fe, los argumentos acerca del ser divino tienden a desvanecerse. Tanto San Agustín como Kierkegaard, Hume y Wittgenstein han expresado ideas más o menos parecidas y dudo mucho que podamos añadir más en ese sentido.

En cambio, sería menos ambicioso reflexionar acerca de cómo es posible sobrevivir en un mundo sin Dios cuando es claro que las religiones ateas o civiles pierden peso de manera considerable. La angustia o el dolor producido por la ausencia de una dirección divina es asunto de cada quien, pero el deterioro de doctrinas civiles que estrechen a las comunidades en pos de su bienestar pone a los seres humanos en un serio predicamento (me refiero a una asamblea de hombres maduros más que a una manada de ovejas guiadas por su Señor). En lo personal no cultivo demasiadas esperanzas con respecto a los seres humanos, pero me detengo aquí pues no sé si deseas llevar la conversación por otros rumbos.

Con un abrazo,

– Guillermo

■

Estimado Guillermo:

Gracias por tu correo, que, quizá sin pretenderlo, me provocó enormemente. Soy profesor de filosofía y así como tú desconfías de quienes no se valen de metáforas y otras formas seductoras del lenguaje, yo recelo de quienes subestiman el valor de los argumentos, especialmente cuando se discuten temas morales y religiosos.

Afirmas que el lenguaje es sobre todo oscuridad. Estoy relativamente en desacuerdo. El lenguaje –siguiendo tu metáfora– se compone de luces y sombras. Por eso podemos intercambiar pareceres. Las metáforas arrojan una “luz estereoscópica” e iluminan algunos rincones ocultos de la realidad, pero lo hacen presuponiendo la capacidad comunicativa del lenguaje literal. (La idea es de Paul Ricoeur, con quien compartes el símil.) Comprenderás ahora por qué, llevado por la arrogancia, pretendo imaginar tu pesimismo. Permíteme poner un ejemplo pedestre: la experiencia de paladear un buen vino es, en estricto sentido, incomunicable. Sin embargo, alcanzo cierta intersubjetividad apelando a experiencias comunes: el sabor del chocolate, del café, de la vainilla. Nada es absolutamente incomunicable ni absolutamente comunicable. Ni siquiera la soledad.

Disculpa que me entretenga en estas consideraciones metodológicas, pero las encuentro fundamentales. Aceptar tu propuesta de pasar directamente a reflexionar sobre la sobrevivencia en un mundo sin Dios implicaría, mucho me temo, la aceptación tácita del escepticismo teológico. El silencio sobre Dios –la docta ignorancia– no está al comienzo del camino sino al final. Aventuro, eso sí, que coincidiremos en las conclusiones; sólo que habremos llegado por senderos distintos.

Mencionas a San Agustín. Una referencia particularmente afortunada, pues a él le angustiaron los tres asuntos que nos ocupan: el pesimismo, la oscuridad del lenguaje y la posibilidad de sobrevivir en un mundo sin Dios.

En el cristianismo coexisten dos grandes tradiciones para hablar sobre Dios. Una entrevé la impronta divina en el orden del mundo y otra, introspectiva, arranca de la indigencia humana. Cuando era joven confiaba en la primera. Ahora, más pesimista, desconfío menos de la segunda vía.

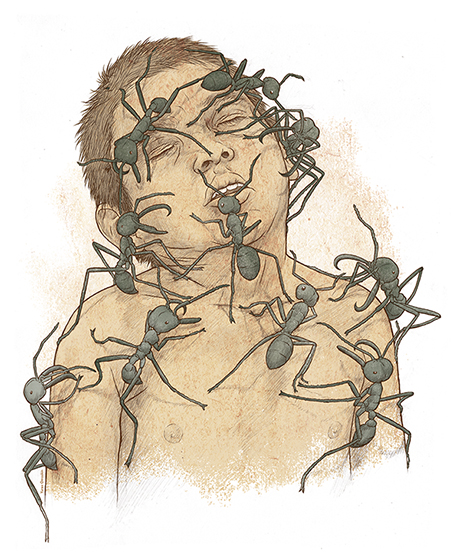

La experiencia de nuestra finitud y, simultáneamente, la presencia del insaciable anhelo de felicidad nos desgarran interiormente. No nos contentamos con algo menos que ser felices. (El budismo y otras terapias del deseo apenas mitigan este robusto apetito.) Agustín de Hipona atisba en este desgarramiento un indicio de la existencia de Dios. Si no pudiéramos satisfacer ese deseo instintivo, el ser humano sería un engendro monstruoso, una especie desviada condenada a la desgracia. Por decirlo al modo de Horkheimer, si Dios no existe, la injusticia tiene la última palabra.

¿Infiero la existencia de Dios de lo anterior? Evidentemente no. Sencillamente el argumento –no temamos la palabra– nos enfrenta a una consecuencia sumamente desagradable: lo absurdo del deseo de felicidad. Dios permite que el mundo y la vida sean más razonables. Sí, en el fondo soy un jugador que apuesta por la racionalidad. ¿Por qué? Porque es la mejor estrategia para vivir y para morir. Apostar por el sinsentido, en cambio, implicaría generar una “profecía autocumplida”, pues quien parte del absurdo no encuentra otra cosa en el camino. Arrojarse en busca de una inteligibilidad última supone el riesgo de no encontrarla, pero abre la posibilidad de dicho hallazgo. Es un riesgo, pero un bello riesgo, kalos kindunos, decía Sócrates.

También defiendo, contra lo que sugiere alguna de tus líneas, que no toda explicación religiosa presupone la fe, ni toda argumentación a este respecto es relativa o, al menos, no lo es en todos sus aspectos. La finitud de la existencia humana y su angustia son personales e incomunicables, y a la vez universales.

Por favor, no vayas a suponer que padezco esa enfermedad ilustrada llamada optimismo. Los optimistas no necesitan de Dios. Yo, por el contrario, creo que el mundo es un asco. La vida está llena de amarguras como la vejez, la enfermedad y la traición. Sin embargo, no nos hacemos a la idea de que las cosas deban ser así. La intrusión del verbo deber es elocuente. No nos conformamos con los hechos. Nos repugna el dolor, que es el hecho más natural e inevitable de la existencia animal. Nos repugnan la injusticia y el sufrimiento inútil. Esa inconformidad es la huella de Dios. ¿Qué opinas?

Un afectuoso saludo,

– Héctor

■

Estimado Héctor:

Tu respuesta me da pie para escribir desde un aforismo hasta un tratado, pero nada que temer: me ceñiré a una modesta carta en la que iré comentando, de manera desordenada, los temas de nuestro interés (el método no es mi fuerte).

Desde que soy consciente de habitar el lenguaje, tengo la impresión de que recorro una tierra incierta, una oscuridad que es a la vez principio y horizonte. Y esto pese a que los filósofos o los artistas iluminan repentinamente esa oscuridad creando obras que nos invitan a imaginar los diversos rostros de un mundo que es en esencia extraño (si el mundo no fuera así, entonces todo conocer carecería de sentido, pues el conocimiento intenta, en suma, comprender lo que nos es extraño). Siguiendo tus palabras, sería injusto de mi parte recelar del valor de los argumentos –sobre todo en lo que atañe a cuestiones morales o religiosas–, porque considero que dicho valor proviene, en buena parte, de una retórica que orientamos según nuestra propia conveniencia: intentamos hacer pasar el río por nuestro jardín. La intención demostrativa o analítica de un argumento no lo exime de ser también una metáfora, un tropo, un boceto que busca suplantar lo real (y acepto las raíces platónicas de esta afirmación). Quiero decir, sin más adornos, que los argumentos también son metáforas. Pese a la impresión que pudieran causar mis palabras me parece que, en efecto, es posible cierta comprensión del mundo, pero no a causa de que dominemos el lenguaje sino porque somos lo bastante sagaces para ponerlo de nuestro lado. H.G. Gadamer dice que cuando reflexionamos no sólo llevamos a cabo relaciones entre juicios que deben mantenerse libres de toda contradicción, sino que principalmente expresamos nuestras experiencias a partir de relaciones vitales. Damos vida a nuestra confusión.

Me gusta pensar que la comunicación es fundamentalmente ruido y que si a veces logramos comprendernos es debido a que habitamos un mundo en común y somos seres humanos capaces de ser seducidos por un lenguaje que no es instrumento sino horizonte y raíz. La comunicación de una experiencia, una idea o un sentimiento depende en gran medida de la simpatía que nace entre los conversadores y de la gracia que acompaña sus palabras. Comparto el ejemplo que propones sobre el vino: como traficantes

de hechos que somos, podremos coincidir en las virtudes de un vino partiendo de características físicas que nos despiertan experiencias comunes, pero una buena parte de esa experiencia no abandona al individuo; cuando bebo vino de una región en la que he vivido buena parte de mi vida es posible que recuerde a mi prima Antonieta, con quien me escondía entre los viñedos para verla desnuda; ¿puedo transmitir esta experiencia?

Si he comprendido tus palabras, sospecho que no tenemos desacuerdos importantes con respecto al lenguaje, pero en lo relativo a la impronta de Dios que se hace evidente en nuestra inconformidad ante el sufrimiento humano quisiera hacer un breve comentario. Para comenzar podríamos tomar la consabida vía contraria: el sufrimiento, la crueldad y la injusticia son prueba de que Dios es un ser malvado, se halla dormido en alguna de sus cómodas habitaciones o su existencia no es más que una farsa: ¿y por qué no? Vivir en el mejor de los mundos posibles, regidos por un dios mediocre que no puede enfrentarse a las leyes de la materia, no es para nada alentador. Los tomistas creían que el ateísmo se debía a una debilidad de nuestra razón; en cambio, Hume consideraba absurdo que nuestra naturaleza finita pudiera tener noticias de un mundo infinito. Pascal, como tú lo haces, apostaba por correr el bello riesgo de creer en un ser divino. ¿Todos ellos se equivocaron? No lo creo, más bien sus teorías fueron consecuencia de una duda común: “¿por qué existe algo en lugar de nada?”

Destacar que el sufrimiento o la indigencia afirman la existencia de Dios (postura que se opone a nuestro insaciable anhelo de felicidad) es un recurso retórico, pero no carece de sentido porque dicha retórica busca seducirnos para coincidir en una verdad: se intenta con ello hacernos partícipes de una fe. Tampoco creo que Dios permita al mundo y a la vida ser más razonables (acaso una ética civil construida desde el acuerdo de las diferencias podría hacer de este mundo algo más razonable); por el contrario, da pie a que sus administradores y sus iglesias obtengan colosales beneficios en la tierra (no vaya a ser que el Señor no exista). Quisiera aclarar que, de ningún modo, propongo el sinsentido como una verdad para todos los hombres: hacerlo me pondría del lado de los predicadores. En mi opinión, vivir sin Dios no es lo mismo que vivir en un mundo sin sentido.

Finalmente, me niego a concebir la felicidad individual como un bien duradero, pues no me imagino persona más enferma que quien es víctima de la felicidad de manera permanente (la felicidad es tacaña y cuando se presenta me toma casi siempre dormido). Me pregunto, estimado Héctor: ¿quién es el Dios de los filósofos? Si no es el Ser del que nos habla Heidegger y la ontoteología, ni tampoco un estímulo ético que nos propone el reflexionar como una manera de hacer el bien, ¿entonces de qué Dios estamos hablando?

– Guillermo

■

Estimado Guillermo:

Disfruté mucho tu carta pues, como cazador diestro, disparas con perdigones y no con balas. Las municiones se abren en red y, aun cuando la herida no sea mortal, el tiro basta para pasmar a la presa. Intentaré responder a la lluvia de perdigones siguiendo el adagio filosófico: “Distinguir sin separar, unir sin confundir.”

Me encanta tu referencia a Gadamer, con quien comparto la rehabilitación epistemológica del prejuicio tras la borrachera de la Ilustración. El punto de partida aséptico y neutro del observador ilustrado es tan quimérico como indeseable. Comprendemos (Verstehen) el mundo desde nuestro punto de vista. Esta premisa le permite a Gadamer escapar de la vorágine posmoderna. Tal es su aportación. Hablar sobre nuestros prejuicios implica cierta capacidad de remontarlos, aunque sea de una manera tímida y burda, pero real: “fusión de horizontes”, proclama dicho autor. Que tú y yo hablemos sobre la retórica equivale a utilizar un metalenguaje que nos sitúa por encima de un lenguaje simplemente emotivo. Con estas consideraciones intento escapar del cerco que, tal vez inadvertidamente, me vas tendiendo: desplazar nuestro diálogo hacia el terreno del discurso emotivo.

Permíteme recapitular un poco más. Aduje el argumento de la indigencia humana: “Si Dios no existe, la injusticia tiene la última palabra; si la injusticia tiene la última palabra, el sufrimiento humano carece de sentido.”

Tu estrategia para desarticular este argumento discurre por dos vías. La primera consiste en negar la consecuencia del condicional. Retomo tu réplica: “vivir sin Dios no es lo mismo que vivir en un mundo sin sentido”. ¿Qué sentido tiene el sufrimiento de los inocentes en un mundo sin Dios? Me temo que nos quedan dos, y sólo dos, opciones: 1) el sufrimiento es el resultado de una cadena de casualidades y arbitrariedades, o 2) el sufrimiento es el resultado de un plan providente y misterioso de Dios, a quien, por falta de perspectiva, podemos calificar de cruel.

Hallar el sentido de un suceso significa responder al para qué. ¿Cuál es la finalidad de la dolorosa agonía de los niños leucémicos? Desde la biología se puede responder con categorías brutalmente naturales: evitar el crecimiento desmedido de la especie homo sapiens. Nunca negué que la injusticia admitiera una explicación natural, intramundana, para ser más preciso. Mi argumento asumió una premisa: nuestra inconformidad espontánea con los hechos naturales como el dolor y la muerte. Esa inconformidad exige: a) que renunciemos a ella (lo que llamé “terapias del deseo”) o bien, b) que postulemos un principio de razonabilidad de tales acontecimientos. Por eso recurro a la expresión “Si Dios no existe, la injusticia tiene la última palabra”.

Tomas el valiente camino de la renuncia. “No me imagino persona más enferma que quien es víctima de la felicidad de manera permanente”, me escribes. ¿De verdad imaginas posible que una persona sea feliz a fuerzas? ¿La posibilidad de la felicidad te parece trágica? Mi pregunta pretende mostrar una evidencia: el anhelo de felicidad es innato.

Por tratarse de un axioma práctico, una necesidad práctica, no puedo sino argüir de esta manera. Eso sí, cuando hablo de felicidad no pienso en un contento sino en un estado de plenitud que, sin haber experimentado jamás, ansío disfrutar. No me avergüenzo de querer ser feliz.

¿Quién es el Dios de los filósofos?, preguntas. Para Kant y para Tomás de Aquino, Dios es la condición de posibilidad de que, a pesar de la experiencia natural, nuestro anhelo de felicidad sea algo más que una broma amarga de la evolución. Pocos están dispuestos a pagar el precio del ateísmo; entre esos pocos está Sartre. Cuando las situaciones límites (soledad, dolor y muerte) provienen simplemente del azar, el hombre es una pasión inútil. Y cuando provienen de la maldad de otro hombre, la pasión es doblemente inútil.

Así presentado, el argumento tiene un cariz de pragmatismo trascendental de saborcillo kantiano, que va más allá del argumento retórico. Se llama fe práctica en la razón. Vaya paradoja: ¡fe en la razón! El hecho de la moralidad –tu inconformidad y la mía con la injusticia– implica la necesidad práctica de Alguien que garantice que la justicia prevalecerá. Nota bene: “necesidad práctica” no es sinónimo de conclusión científica pero, tampoco, equivale a una proposición del tipo “El helado de vainilla es sabroso”.

Lo anterior es perfectamente compatible con una ética cívica. Si de verdad es cívica, es plural y, por tanto, en ella cabemos tú y yo. Una ética de este tipo –prefiero llamarla ética procedimental– únicamente excluye la violencia. Su atractivo descansa en nuestra capacidad de ponernos de acuerdo a través de los buenos argumentos. Una ética cívica presupone la intersubjetividad. Debilitando este valor del lenguaje le hacemos un flaco servicio a la ética plural.

Aludes a los ministros religiosos. Te entiendo. Yo aborrezco a Gabriela Mistral y, sin embargo, no descreo de la poesía. De la existencia de poetas ripiosos y arrogantes no se sigue la perversidad y absurdez de la poesía. Distingamos, pues, entre la discusión sobre la existencia de Dios y el sentido del sufrimiento, y la discusión sociológica sobre los ministros religiosos. Los mecanismos de una ética pública procesual bastan para contener los excesos de aquellos. Con todo, en una sociedad plural debemos permitir que las personas descrean en Dios o que construyan pirámides y catedrales.

Finalmente, quisiera añadir una provocación: todos, querido Guillermo, estamos del lado de los predicadores. Nuestra vida es ejemplo, es la predicación más fuerte que puede existir. Cuando te tomas la molestia de discutir conmigo apuestas, claramente, por tu punto de vista. Me estás diciendo con tus gestos que es mejor expresar tu opinión que permanecer callado.

Claro que hay que de predicadores a predicadores. Y tú, no me cabe la menor duda, te encuentras entre los que quiero tener como maestro y amigo.

Un abrazo fuerte,

– Héctor

■

Estimado Héctor:

Acepto que los perdigones dejan a la presa algo abrumada, aunque no me considero un cazador diestro, como supones. Cuando converso, aun por carta, como en este caso, me interesa menos convencer que conocer un pensamiento diferente; las balas me son innecesarias, porque no deseo dar en el blanco ni tampoco ganar una batalla. Los perdigones se aproximan más a mi amor por la vagancia, ejercicio que practico en casi todos los órdenes de la vida. La conversación es una experiencia vital que transforma a quienes participan en ella, no sólo una virtuosa o monótona exhibición de argumentos. Como viajeros o lectores que somos siempre volvemos a casa con nuevas experiencias. Por cierto, acerca de su propio oficio Gadamer nos dice que la conversación propiamente filosófica es aquella que conduce a los conversadores a hacerse preguntas que carecen de respuesta: sin el reconocimiento de las propias limitaciones la sabiduría continuará en el exilio.

No sé si comparto una opinión tan tajante acerca de la aportación de Gadamer a la filosofía, porque pese a que sostiene que comprendemos el mundo desde nuestro punto de vista, considera que lo hacemos dentro de los cauces de una verdad que tarde o temprano aparecerá para guiarnos en dirección a una coincidencia (esto suponiendo que un filósofo sea tan perfecto como para comprenderlo en una oración). Acaso nos referimos al más sutil de los platónicos alemanes, pero no hay tiempo ni espacio para detenerme en esto. En cambio, no quiero dejar pasar la oportunidad de elogiar la posición relativista que en muchos aspectos del pensamiento ha sido tan creativa. A propósito, Paul Feyerabend afirma que ni los hombres más tolerantes están dispuestos a admitir

que rechazan una idea simplemente porque no les gusta. Creen necesario añadir que además existen razones objetivas que explican su comportamiento. “Un relativista confiesa abiertamente que prefiere sus ideas y que no piensa desecharlas; después se dedica a imponerlas a los demás.” ¿Adónde quiero llegar con esto? A que en cualquier intercambio sustancioso de ideas nuestros prejuicios, nuestros miedos y pasiones se valen de argumentos para darse importancia. Y quisiera insistir en que los argumentos, emotivos o no, se usan para imponer ideas que de antemano nos parecen simpáticas. Y añado algo más: no existe una sola versión correcta sobre los hechos del mundo sino varias versiones correctas (Nelson Goodman ha profundizado en esta noción de conocimiento).

Crear argumentos para “darse importancia” equivale a fundar un metalenguaje al cual referirnos, un árbitro universal, una verdad capaz de contenernos (la teoría de la referencia de Jerry Fodor es uno de los posibles ejemplos). Lo hacemos por miedo o porque no toleramos vivir una vida sin examen, o para tener un papel en el mundo, o porque somos creadores innatos de teorías. ¿Qué clase de metalenguaje es la retórica? Como Chaïm Perelman y Victoria Camps, creo que es una actividad que busca el asentimiento del otro respetando su libertad y utilizando para ello una argumentación razonable más que racional; con la palabra “razonable” quiero decir que no hace uso de deducciones formalmente correctas, ni tampoco de inducciones, sino de una variedad de argumentaciones que buscan seducir a los otros para que se sumen a su idea del mundo.

Si Dios no existe, entonces los hombres construirán una noción de justicia que les sea conveniente para vivir en un mundo habitable. No necesitan de argumentos ontológicos, ni pruebas de San Anselmo, ni reducciones abstractas, sino de concepciones creadas desde la experiencia que aporta su convivencia cotidiana. Dios no estorba mientras no lo usemos como principio o premisa fundamental de nuestros acuerdos en la tierra.

El sufrimiento no tiene sentido trascendental en un mundo con Dios o en uno sin Dios; es una calamidad que puede comprenderse y enfrentarse también partiendo de la conciencia de una orfandad divina. “¿Cuál es la finalidad de la dolorosa agonía de los niños leucémicos?” Podría responder que la finalidad es justo el sufrimiento impuesto por un dios cruel y estúpidamente cómico, pero prefiero pensar que esa agonía carece de propósito, sólo sucede, carece de un sentido universal (las explicaciones naturales para estos fenómenos no me son atractivas porque normalmente carecen de gracia e imaginación).

No creo que nadie pueda ser feliz de manera permanente. Comentas que el anhelo de felicidad es innato; lo concedo, por supuesto, e incluso creo que es una actividad que realiza el hombre virtuoso como sugiere Aristóteles (quien piensa, por cierto, que los niños no son felices porque no son aún capaces de ejercer esta actividad). Y, sin embargo, va contra la experiencia de las personas comunes el pensar que la felicidad es duradera. Para todos nosotros el vivir supone lucha de contrarios: dicha, muerte, temor, enfermedad, placer, luchan entre sí para prevalecer. Ni siquiera me interesaría definir la felicidad pues creo que, a diferencia de los fracasos, esta no tiene por qué ser explicada.

Me gustaría reiterar que, como bien afirmas, una ética cívica debería comprender a creyentes, ateos y demás participantes de la sociedad. Pero no necesitamos a Dios para poner en marcha una ética plural. Lo que se necesita son valores comunes y una aceptación lo más tolerante posible de las diferencias.

La alusión que haces a Gabriela Mistral y a los poetas ripiosos me parece bastante jovial, pero eso no suaviza en nada las luchas sangrientas, masacres y genocidios que la Iglesia ha promovido a lo largo de la historia (además de la persecución y exterminio de sectas que predicaban una idea distinta de Dios, como los gnósticos, albigenses, cátaros y demás). No creo que los poetas malos carguen con tantos muertos en la espalda como las instituciones cristianas (que no el cristianismo, al que considero una filosofía como existen tantas otras). En poesía los dadaístas se hacían los locos, pero su locura no causó demasiadas bajas.

Discutir, opinar, escuchar son constantes de una conversación, pero predicar en el sentido de difundir nuestras verdades es un tanto distinto. En mi caso, encarnaría más bien en un predicador a medias, ambiguo, un predicador que duda de sus propias palabras y no añade al sujeto más que un poco de confusión (no me estoy tirando en el piso). Tengo en muy poca estima a los seres humanos como para querer convencerlos de nada. Sin embargo, he conocido a personas excepcionales y creo que en extrañas ocasiones la amistad es posible. Ahora bien, si consideras que la vida de un escritor es un predicar en sí misma no tengo más que añadir.

¿Para qué pensar sobre lo ya pensado? ¿Para qué opinar sobre temas tan amplios e intimidantes como los que intentamos tratar nosotros? Para comenzar de nuevo. Y, sobre todo, para mantener el malestar de la duda. En absoluto se trata de un ejercicio inútil; ¿cuántas personas dan por verdaderos sus conocimientos porque no reflexionan sobre ellos? Para mí, que no soy un filósofo profesional ni experto en ninguna ciencia sino un escritor autodidacta, ha sido estimulante creer que, durante un momento, la comunicación ha vencido el ruido. Harto como estoy de los opinólogos, expertos y demás basura mediática que oscurece la conciencia de la sociedad en que vivimos, me reconforta haber sostenido esta conversación contigo.

Un abrazo y gracias, estimado Héctor.

– Guillermo

■

Estimado Guillermo:

Toda metáfora es analógica. Ni equivocidad anárquica ni univocidad rígida. Aristóteles destacó el papel intersubjetivo de este recurso, sin ignorar por ello su talante jabonoso.

Traigo a cuenta esto por aquello de los perdigones. En efecto, las mejores conversaciones no son disputas forenses –argüir contra– sino diálogos con otros. La metáfora del cazador, entre otras, nos permitió alcanzar dos acuerdos: 1) mi creencia personal en Dios no estorba en la articulación de la ética cívica siempre y cuando no postule su existencia como premisa; 2) para construir una ética cívica necesitamos valores comunes.

Me siento particularmente cómodo con la primera tesis porque no considero que la existencia de Dios sea evidente. La referencia a los valores comunes, por su parte, me recuerda la “fusión de horizontes” de Gadamer y el “consenso traslapado” de Rawls. La convergencia de las subjetividades es un imperativo moral para una ética cívica. No me parece poca cosa que ambos aspiremos a un mundo más hospitalario con base en valores comunes.

¿Son los valores un asunto puramente emotivo? Pienso que no. Por ello prefiero un término menos escurridizo: creencia. Me preocupa que el énfasis en las emociones, leitmotiv de nuestra charla, pueda difuminar la tenue intersección entre las subjetividades. Por subrayar la dimensión emotiva del lenguaje podemos erosionar la comunidad de los valores. Tú y yo, por ejemplo, condenamos los genocidios. Ese valor (o creencia) es una especie de absoluto moral independientemente del contexto de la barbarie y de las emociones que nos provoque.

Nuestra conversación no se propuso persuadirnos el uno al otro sino intercambiar puntos de vista. No obstante, cabe preguntarse para qué conocer otros pensamientos. ¿Simplemente para visitar un museo conceptual? En mi caso, estos viajes por el lenguaje sirven para palpar mis limitaciones, una manera de avizorar lo que hay más allá de mi horizonte.

Los primeros diálogos socráticos acaban abruptamente con un “continuaremos en otra ocasión”. Gracias al reconocimiento de su propia ignorancia, Sócrates escapa de la caverna, alegoría del autoengaño. En los diálogos platónicos, la refutación juega un papel decisivo para superar esta ilusión. La finalidad del ejercicio dialógico no es, ciertamente, refutar al otro sino el conocimiento propio. Este objetivo no se alcanza renunciando a la capacidad de alcanzar algunas (minúsculas) verdades.

Esta racionalidad multiforme –donde caben los tropos, los silogismos, las inducciones– es subsidiara del ideal regulativo de verdad. El error y la verosimilitud son fenómenos parasitarios de ella. Podemos preguntarnos si dormimos o vigilamos precisamente porque reconocemos la diferencia entre el sueño y la vigilia.

Estoy variando sobre un mismo tema. Hablar de nuestros prejuicios, digamos, de mi pedante tic académico, nos lleva a reconocer nuestras insuficiencias. Enlistar mis creencias muestra lo que hay más allá de ellas. Este esquema de razonamiento es fundamental para discutir sobre Dios (la teología negativa del Pseudo Dionisio). Pero también es crucial para la construcción de la ética en una sociedad plural.

En nombre de Dios se cometen muchos crímenes. Más de los que imaginamos. Los humanos poseemos la abominable capacidad de pervertir cualquier ideal: justicia, libertad, tolerancia, religión, pluralismo, amor. Los muertos se cuentan por millones en cada rubro. ¿Es culpa de tales ideales? Podemos discutirlo en otro momento. Sospecho que no. Nuestra debilidad intelectual y, sobre todo, nuestra flaqueza moral son las culpables de los abusos. ¿Podemos prescindir de tales ideales? Lo dudo. Las éticas procedimentales presuponen algunos de estos valores o creencias.

Durante mi vida he cometido muchas injusticias en nombre del cristianismo. También he cometido muchas más a pesar de él. También he dejado de cometer muchas otras gracias a él. Imagino que lo mismo les sucede a los ateos y a los agnósticos con sus creencias.

Como te anunciaba en mi primera carta, hemos llegado a un destino muy parecido: la docta ignorancia. El silencio sobre Dios es la actitud más sabia. “De Dios sabemos lo que no es”, sentenciaban los teólogos medievales.

Este silencio teológico puede ser el inicio de otro tipo de conversaciones, quizá con un poco de vino en medio de nosotros. El Banquete de Platón hubiera resultado un fiasco sin el empujón de una copa de tinto.

Un abrazo,

– Héctor