Homenaje

En un país de pocos lectores, como México, los homenajes literarios son un mal necesario. Sostienen la ilusión de que existe una ciudad letrada que mantiene a sus autores dilectos. Un poco a la manera de la realeza en los países con Corona, en las repúblicas los intelectuales encarnan en el campo emotivo una ilusión de unidad territorial y espiritual: conservan la frágil noción de una civilización mexicana íntegra y diferenciada de todas las demás, que se desarrolla en un territorio que empieza en el Suchiate y termina en el Bravo, que está amparada por un solo Estado y regida por un proyecto de desarrollo cultural claro.

Por el lado siniestro, los homenajes, en tanto vertientes estatizadas del culto a la personalidad, son la peor herramienta posible para difundir la cultura letrada. Generan una visión sintética del trabajo de un autor que sustituye al trabajo de ese autor: se puede invertir tiempo y dinero en comprar y leer los libros de Inés Arredondo, o se pueden gastar dos horas de un domingo en asistir a la ceremoniosa exaltación de su figura en Bellas Artes. El homenaje desplaza la discusión en nombre de la presencia. Como por necesidad establece una diferencia jerárquica entre el que está en el podio y el que aplaude desde el público, termina dejando un sabor de autoridad escolástica contrario a la compañía íntima y discreta que supone una lectura: los homenajes son enemigos de la complicidad indispensable para la transmisión de los valores comunes a una nación y, por tanto, abaten su propio propósito. Al final, el homenaje como forma de consagración desplaza el valor abstracto de un libro como bien cultural al de un objeto con valor de cambio: lo importante no es haber leído a cierta gloria nacional, sino tener un volumen firmado por ella.

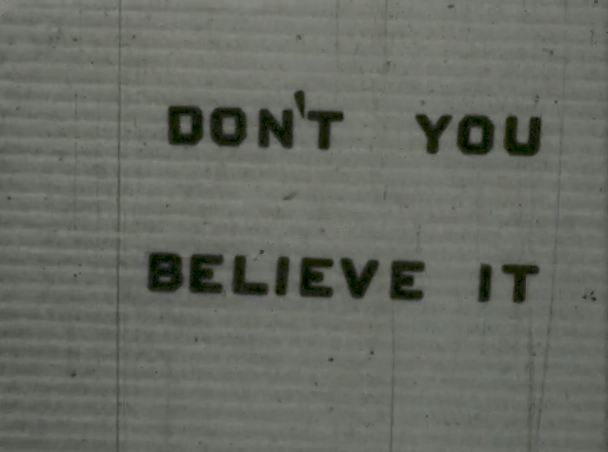

Este perfil no es un homenaje.

Posibilidad de limitar al monstruo

En El arte de la ironía / Carlos Monsiváis ante la crítica (Era, 2007) Angélica Medina Arreola se dio a la valiente tarea de hacer una bibliohemerografía sistemática de los trabajos de Monsiváis –sin contar artículos editoriales. Esta cuenta arroja los siguientes resultados:

Por lo pronto y mientras un equipo de profesores emprende la tarea bestial de publicarlo sistematizado, lo saludable es asumir que, además de un polígrafo, Monsiváis es hasta la fecha su propio antologador crítico –Monsiváis es la única persona que ha leído a Monsiváis completo– y admitir como límite el registro cuando menos ilusoriamente permanente de sus libros en circulación.

Periodista en la izquierda

Es un tema que se gastó rápido en las comidillas comunes de la República de las Letras, pero que recurre cada tanto y vale la pena discutirlo: Monsiváis sin el PRI perdió cierto filo. La teoría –demasiado atada al sentido común para ser interesante– supondría que el nacionalismo revolucionario y sus críticos formaban una comunidad simbiótica que se desbalagó con la llegada del PAN a Los Pinos.

Aunque una lectura estrecha y planteada sólo en este sentido de Las alusiones perdidas (Anagrama, 2007) podría revelar una nostalgia del singular modelo priista en el autor, esta idea, como todas las que son demasiado generales y cuadran al pelo, se desmorona si se le mira de cerca. En primer lugar, el PRI, como los mayas, no se fue a ningún lado: ahí está y gobierna a más mexicanos que ningún otro partido, a menudo con las mismas mañas y las mismas uñas de sus tiempos dorados. Además, la transición a la democracia mexicana no sucedió de golpe y en el vacío, como en Europa del Este, sino de manera lenta y organizada, primero a nivel municipal, luego estatal y al final federal. El tránsito a un régimen multipartidista dio tiempo a los críticos para digerir los cambios y apuntar sus baterías contra nuevos objetivos.

La verdad es que la democracia municipal terminó dándole a Monsiváis –y a casi toda la humanidad– la mejor de las telas en que iba a cortar: en los primeros años del panismo triunfante presenciamos con asombro un descocamiento de los grupos ultramontanos, que al llegar al poder sin ninguna experiencia confundieron la moral privada con la pública e hicieron desfiguros memorables: descolgaban cuadros de exposiciones, prohibían las minifaldas, censuraban campañas de salud pública. Fueron esos, precisamente, los tiempos más joviales de “Por mi madre, bohemios”.

Monsiváis siempre ha sido rápido y fulminante en la crítica de los conservadores y cuidadoso ante los malestares que produce el progresismo. Su instinto moral, cocinado al fuego bipolar de la Guerra Fría, lo pone constantemente en situación de brindar a las izquierdas el privilegio de la duda ante actos que denunciaría de inmediato si provinieran de la derecha, porque piensa que la otra opción es siempre peor.

El problema es que, conforme la izquierda se fue alzando hasta la posición de segunda fuerza política de que ahora goza, el autor quedó en una situación incómoda: aliado de una mayoría gobernante. El programa de Monsiváis fue adoptado por un partido y no al revés, pero eso no quita que, cuando pasó el vendaval del reacomodo democrático, abrió los ojos y ya había sido despojado de su carácter histórico de opositor. Lo malo de los deseos, ya se sabe, es que se cumplen.

Tal vez la eventual escisión entre las izquierdas socialdemócrata y carismática mexicanas lo devuelvan a un sitio más cómodo: después de todo, se opuso públicamente al Plantón de Reforma siendo todavía un intelectual duro del lopezobradorismo y es el autor de uno de los más fulminantes epitafios para los totalitarismos latinoamericanos de corte marxista: “La utopía que se lumpenizó”.

Nota para una fenomenología

Leyendo ordenadamente a Monsiváis es posible rastrear en su sistema de pensamiento –en la estructura crítica de su visión de la realidad– un poderoso anclaje decimonónico que va dejando detrás el rastro de las ortodoxias filosóficas del XIX: su deslumbrante pesimismo, a fin de cuentas, revela una fe en el progreso que aunque incumplida no deja de ser fe. Sólo está al revés.

Su escritura, constituida en torno a salidas de ingenio, es demasiado literaria para haber cedido nunca al potro de las jergas hegeliana y marxista, pero es partidaria de un espíritu positivo –nada ajeno, por cierto, a las modas filosóficas actuales– que distingue algo orgánico en la forma en que se desplazan las fuerzas que mueven a la sociedad.

Conforme Monsiváis fue transitando de la crónica al ensayo y la sociedad mexicana a una apertura en la que, paradójicamente, quedó menos cómodo, el corazón crítico de sus trabajos comenzó a dejar ver que sí había un sistema y que era transparente. Según el autor, la sociedad, como un organismo autónomo, se debería mover en dirección a un estado ideal: la secularización absoluta.

Ese mundo ideal –y aquí es donde Monsiváis ha diferido siempre de los comunitarismos marxista y católico– sería alcanzable en una polis reconstruida en torno al reconocimiento de lo que los estadounidenses han llamado los “derechos civiles”: no sólo la consignación de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, sino la puesta en práctica de estrategias que permitan que todos esos ciudadanos puedan competir en igualdad de condiciones. La abolición de los handicaps históricos –ser mujer, ser indio, padecer una discapacidad, ser homosexual, no estar afiliado al partido gobernante, etcétera.– que les han impedido a algunos grupos ejercer los derechos que ya estaban legislados.

De ahí que los muchos apuntes para una historia general de la literatura mexicana que ha publicado no sean estudios sobre la manera en que las generaciones absorbieron y renovaron la tradición heredada, sino relatos en los que una sociedad se autorreconoce para alcanzar un estado cada vez más proclive a la aceptación de las diferencias individuales y más liberal en la concesión de las oportunidades.

Aquí se puede trazar una tesis: los conservadores mexicanos –resistentes desde siempre a los mitos de la igualdad– no están en desacuerdo con Monsiváis porque sea de izquierda, sino porque su manera de ser de izquierda está agringada: desciende de Henry D. Thoreau y no de Bartolomé de las Casas.

Una teología civil

No es ninguna novedad decir que, derrotado en las urnas el presidencialismo totalitario, Monsiváis se ensañó con la Iglesia. Es cierto que la jerarquía católica mexicana ha mostrado una trasnochada ansiedad preconciliar desde el papado de Juan Pablo II, pero también es perfectamente demostrable que los católicos mexicanos son, cuando menos, los mejor acotados del orbe hispánico: en las escuelas públicas españolas se enseña el catecismo, el presidente argentino está obligado a ser bautizado en la fe de Roma, Perú celebra su independencia con un tedeum en el que el obispo de Lima sermonea al presidente durante la homilía. Después de ocho años de gobiernos panistas, el Estado mexicano sigue siendo laico de un modo que hoy extraña incluso a los gringos.

Monsiváis se ha asumido como el guardián de esa laicidad de una manera tan ferviente que resulta interesante por lo que tiene, precisamente, de religiosa. Aires de familia (Anagrama, 2000), el libro de ensayos que terminó de consagrarlo fuera de México y la academia estadounidense, está estructurado como una historia del avance del sentimiento secular en los países prominentes de América Latina: el relato militante de una ocupación.

Probablemente sea sólo una cuestión de estilo: el del autor, se ha dicho hasta el cansancio (empezando por él mismo), está forjado en la disciplinada lectura de la Biblia aurisecular de Reina y Valera, pero hay mucho de San Pablo en la forma en que Monsiváis organiza la cronología de lo que cuenta, un tránsito de la oscuridad a la luz: en América Latina se siembra Contrarreforma y resucita Estado laico.

La de Monsiváis es una mente procesal que requiere de una orientación a futuro para producir ideas. Extirpado el paulino fin de los tiempos de su mirada, proyectó la historia hacia otro vértice: el progreso. Su deber como crítico, entonces, es dar testimonio de esa forma de la salvación civil que es la libertad intelectual, expresada en la literatura como estado ideal.

Deber de memoria literaria

Monsiváis, como antologador crítico de sí mismo, dio un transparente giro vocacional a partir de la instalación de la democracia municipal en México y la publicación de Los rituales del caos (Era, 1995): fue expulsando de sus libros a la crónica para integrarlos sólo con ensayos unas veces de análisis sociológico, otras de biografía intelectual y casi siempre de crítica literaria.

Títulos como Salvador Novo / Lo marginal en el centro (Era, 2000), Adonde yo soy tú somos nosotros (Raya en el agua, 2000), Aires de familia, Las tradiciones de la imagen (Ariel/Tec de Monterrey, 2001) o Las alusiones perdidas integran un núcleo bibliográfico orgánico e indispensable en el que se cuenta la mejor producción reciente del autor.

A la luz de la solidez de estos títulos, tal vez no sería un total despropósito repensar el problema del género literario en la obra de Monsiváis –los géneros de definición difícil son la constante en la generación de los años treinta– y comenzar a discutir si los que consideramos sus libros canónicos de crónica (Días de guardar de 1970 o el formidable Amor perdido de 1977) no eran más bien de ensayo político y sociológico.

Así como a Monsiváis no se le puede pedir que quite el privilegio de la duda a los movimientos de izquierda, no importa lo sospechosos que puedan parecerles sus cimientos a los demás –la consistencia también es una forma de la higiene–, tampoco se puede esperar de él una obra que se demore, que prescinda de los fragmentos y los relámpagos de genio. Su mente literaria construye por epigramas y de atrás para adelante: una sentencia lo abraza porque aclara cierto panorama, así que le hace una genealogía de un párrafo, una cuartilla cuando mucho, y pasa a la siguiente.

No es raro entonces que la matriz del importante ciclo de ensayos de crítica literaria de los últimos siete u ocho años esté en un artículo (“Los que tenemos unas manos que no nos pertenecen”, 1977) y un prólogo (“El cuento en México”, 1989), y que su aparente conclusión sea un discurso (“Las alusiones perdidas”, 2007). Monsiváis escribe a la velocidad del pensamiento y sus entregas dicen más por lo que connotan que por lo que denotan. Leerlo es enfrentar sólo la mitad de un libro cuyas conclusiones se esconden detrás de la más temible de las sonrisas irónicas.

“Los que tenemos unas manos que no nos pertenecen”, a propósito de la figura de Salvador Novo, es un ensayo biográfico en el que se articulan una figura histórica y el temperamento de su tiempo con una confesión de servidumbre periodística. Es el modelo a partir del cual Monsiváis ha levantado las efigies de los autores que lo conmueven. “El cuento en México” es casi su opuesto: un recuento ferozmente sistemático de las transformaciones de la sociedad mexicana durante el siglo XX –“migraciones culturales” las llamaría él mismo en Aires de familia– en las que la producción literaria puede ser entendida como una sintomatología; el método mediante el cual el autor, ya canonizado y presa más bien de la impaciencia, ha repasado la historia social de México a través de su producción artística. El licuado de ambas estrategias da una postura crítica: la historia literaria como un vademécum en el que se describen los síntomas, las curas y su efecto secundario: la salvación –literal– del lector.

“Las alusiones perdidas”, una de las piezas literarias más deprimentes y reveladoras de los últimos años, es la confrontación de dos mundos sin esperanza: el México del nacionalismo revolucionario, curioso y pujante, idílico en su transparencia pero imposibilitado para conceder a sus ciudadanos las libertades que les permitirían disfrutarlo, y el México antiintelectual y autocomplaciente del panismo, en el que la destrucción de los ambientes propicios para el desarrollo de la inteligencia banaliza las libertades conseguidas. El eje del texto es una afirmación teórica de consecuencias tan sorprendentes que no se entiende que Monsiváis la haya soltado en un discurso de agradecimiento, aun si nos tiene acostumbrados a sus apabullantes despliegues de claridad aforística: “En estos años, la tradición es aquello que vendrá.” ¿Dejamos de ser occidentales? Cuando alguien pregunta, la densidad siempre es virtuosa.

La única forma de que las “alusiones” a que se refiere Monsiváis en el título –el bagaje letrado que sostiene cohesionada a una sociedad– no se pierdan definitivamente es seguir preguntando de manera compleja. ~

– Álvaro Enrigue