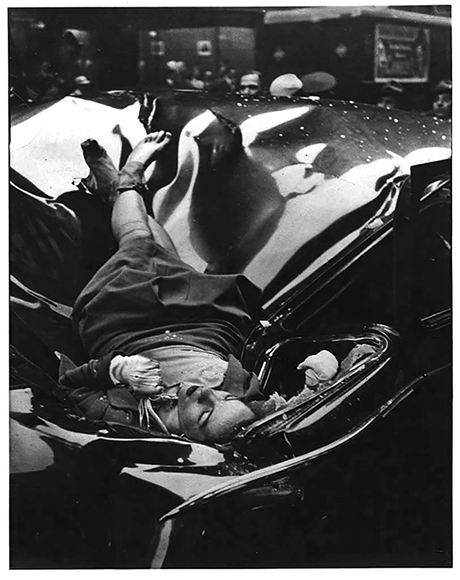

El pasado 31 de diciembre, luego de más de veinticuatro horas de arresto por intentar una acción artística en la Plaza de la Revolución de La Habana, la artista Tania Bruguera (La Habana, 1968) convocó a una conferencia de prensa en el Monumento a las Víctimas del Maine en el malecón de la ciudad. El monumento había sido construido en 1926, en época de buenas relaciones entre Estados Unidos y Cuba, como homenaje a los doscientos y tantos estadounidenses que murieron en la explosión del acorazado Maine, en el puerto de La Habana, en febrero de 1898. En la cima de las dos columnas neoclásicas posaba un águila imperial, y en la base se erigían tres bustos: al presidente William McKinley, que declaró la guerra a España, al también presidente Theodore Roosevelt, que peleó en la batalla de Santiago de Cuba, y a Leonard Wood, gobernador de la isla durante la primera intervención norteamericana.

En 1961, una manifestación revolucionaria derribó el águila imperial y los tres bustos y los nuevos gobernantes anunciaron que el pintor Pablo Picasso enviaría una paloma de la paz, que sería colocada encima de las columnas y que nunca llegó. La explosión del Maine, atribuida por Washington al gobierno español, por España a los separatistas cubanos o al propio gobierno de Estados Unidos –y por unos pocos a un accidente–, era un símbolo del intervencionismo del vecino del Norte en la isla. La leyenda que se agregó al pie del monumento en enero de 1961, y que todavía se lee, asegura que las víctimas fueron “sacrificadas por la voracidad imperialista en su afán de apoderarse de la isla de Cuba”. Aquel gobierno revolucionario, encabezado por Fidel Castro, daba por válida la hipótesis de que la explosión fue un autoatentado de Washington.

La conferencia de prensa de la artista Bruguera era el primer intento, en mucho tiempo, de revivir simbólicamente el monumento al Maine. Pocas semanas antes, el 17 de diciembre de 2014, el presidente Barack Obama y el gobernante Raúl Castro habían anunciado el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, rotas desde octubre de 1960, cuando Dwight Eisenhower llamó a consultas al embajador Philip Bonsal. El monumento al Maine parecía un lugar propicio para explicar al mundo la forma en que la represión cultural y política, en la isla seguía su curso, a pesar de la normalización diplomática entre ambos países. El mensaje era tan evidente que el gobierno cubano decidió volver a arrestar a Bruguera. La artista no solo no podía realizar su performance en la Plaza de la Revolución: tampoco podía explicar por qué había sido detenida y, mucho menos, ante el monumento al Maine.

En una conocida escena de Memorias del subdesarrollo (Tomás Gutiérrez Alea, 1968), Sergio, el protagonista, divisa con un telescopio el monumento al Maine y se dice a sí mismo: “¿Quién iba a sospechar todo esto? Sin el águila imperial. ¿Y la paloma que iba a mandar Picasso? Muy cómodo eso de ser comunista y millonario en París.” El performance de Bruguera en la Plaza de la Revolución y la conferencia de prensa en el monumento al Maine reiteraban la pregunta por aquel giro “insospechado” de la historia, tras el anuncio del restablecimiento de relaciones. Se trataba de la vuelta del Maine a La Habana, pero, ¿en “son de paz”, como en los primeros meses de 1898?

Después del diferendo

Luego de 54 años de fractura diplomática, los gobiernos de Estados Unidos y Cuba normalizan sus vínculos. Los líderes actuales de ambos países buscan objetivos distintos e, incluso, contradictorios con esa vuelta a la normalidad. El gobierno de Raúl Castro busca acceso a créditos e inversiones, atracción de remesas de la emigración cubanoamericana, aumento del turismo y, eventualmente, acceso al mercado norteamericano, donde podrían venderse bien algunos productos estratégicos de la isla y donde la maltrecha economía cubana encuentra ya un importante proveedor de alimentos, medicinas e insumos. El objetivo de La Habana es obtener ventajas, fundamentalmente económicas, de la normalidad diplomática, sin propiciar un cambio del régimen político.

La preservación de ese régimen, cuya estructura institucional básica incluye el partido único, el control de la sociedad civil y los medios de comunicación por el gobierno y una ideología de Estado que, aunque debilitada, sigue rigiendo la educación y la cultura, no implica, desde luego, la inmutabilidad. Una de las metas del gobierno de Raúl Castro en el mediano plazo es la renovación generacional de la clase política cubana –en la cúpula, dado que en la base esa renovación ya ha tenido lugar–, sin alterar, en lo sustancial, el régimen o accediendo a leves reformas que faciliten la próxima sucesión presidencial, prevista para las elecciones de la nueva Asamblea Nacional y el nuevo Consejo de Estado, entre 2017 y 2018.

¿Qué busca, en cambio, la administración Obama con el restablecimiento de relaciones con Cuba? Es evidente que la presión a favor del levantamiento del embargo o de la flexibilización de la política de Estados Unidos hacia la isla ha crecido extraordinariamente durante los dos mandatos de Obama. En las bases electorales de ambas candidaturas presidenciales hubo sectores de la izquierda hispana y afroamericana adversos a la política hostil de Washington hacia La Habana. Y el propio presidente, desde su primer gobierno, mostró simpatías por un giro en la materia, al revocar las sanciones que aplicó George W. Bush tras la represión de la primavera de 2003.

La normalización diplomática entre Estados Unidos y Cuba es en buena medida un gesto de Obama, favorable al lobby antiembargo. Pero no es, en modo alguno, una renuncia al interés de Washington en una más profunda liberalización económica de la isla y, sobre todo, una democratización del sistema político cubano. El presidente lo dijo con claridad en sus intervenciones sobre el tema, a mediados de diciembre de 2014: el cambio de política hacia la isla se inspira en la idea de que el embargo comercial y la fractura diplomática han perdido utilidad como herramientas para estimular el cambio.

No hace falta tener un ojo avizor para prever, en los próximos años, un desplazamiento de esas tensiones en torno a las reformas económicas y políticas cubanas al marco diplomático. El gobierno de Estados Unidos intentará agregar a los temas ya instalados en la agenda bilateral –migración, seguridad, narcotráfico, Guantánamo, terrorismo, medio ambiente, etc.– las cuestiones de los derechos humanos y la falta de libertades públicas en Cuba. El gobierno de la isla responderá a esas demandas con reclamos contra la inclusión de Cuba en la lista de países promotores del terrorismo, el embargo comercial, la Ley de Ajuste cubano y algunas políticas globales concretas de Estados Unidos.

A pesar de que el conflicto político entre Estados Unidos y Cuba sobrevivirá al diferendo diplomático, es muy probable que el restablecimiento de relaciones produzca efectos inmediatos en ambos países. La reapertura de embajadas, la operación de empresas norteamericanas en la isla o el acceso a inversiones y créditos podrían dilatarse, dada la oposición de la clase política cubanoamericana, con su importante presencia en el Congreso federal. El aumento de las remesas –cuyo tope se eleva a dos mil dólares por trimestre– y cierta reanimación del turismo podrían verificarse, sin embargo, en los próximos meses.

A nivel político, los mayores efectos de la normalidad diplomática tal vez se perciban en la estrategia diplomática de La Habana, que deberá perder beligerancia y ganar realismo. No habría que descartar que el gobierno cubano, que hasta ahora ha sido la causa de discordia o el factor de aliento de la confrontación de la hegemonía de Estados Unidos en el hemisferio, se convierta en un elemento moderador de los conflictos entre Washington, Caracas o La Paz, o incluso intervenga en foros internacionales con una mayor distancia de aliados tradicionales, como Corea del Norte, Irán, Siria o Rusia, interesados en una geopolítica alternativa o rival de la norteamericana.

La reinvención del enemigo

La represión contra el performance de la artista Tania Bruguera en los últimos días de 2014 es un evento que insinúa las nuevas lógicas del poder cubano en el escenario de la normalidad diplomática. Mientras la política exterior de la isla se vuelve más flexible, la política doméstica se hace más rígida, como consecuencia de la creciente presión interna a favor de la democratización del sistema político. En la ideología oficial que, tras la desaparición del campo socialista, comenzó a girar de manera obsesiva en torno a lo que quedaba del nacionalismo revolucionario, comienza a operarse una mutación tan intrigante como saludable.

El enemigo, que por tradición había estado identificado con el “imperialismo yanqui”, finalmente se nacionaliza: es un enemigo interno. La oposición política, el activismo cívico, los periodistas y blogueros independientes, la disidencia intelectual o artística, sobre todo entre la generación más joven, comienzan a acaparar las mayores energías de la maquinaria represiva y difamatoria del régimen. Ese nuevo enemigo no aparece, en el discurso oficial, plenamente desconectado del exterior, ya que de ser así se perfilaría como un sujeto autónomo. La represión cultural y política persiste en la criminalización de las libertades por razones de seguridad nacional, es decir, vinculando siempre la oposición con una amenaza externa.

Pero esa amenaza externa se asocia cada vez más con el exilio y, en particular, con la clase política cubanoamericana, y no tanto con el gobierno de Estados Unidos. El fin del diferendo diplomático contribuye, por tanto, al reconocimiento de que el conflicto fundamental tiene que ver con la polarización nacional, generada por el gobierno revolucionario a principios de los años sesenta, tras el giro al comunismo y la inmersión en el bloque soviético. Con el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba el problema cubano se ve más claramente como lo que siempre fue: una división, entre ciudadanos de un mismo país, por la forma totalitaria o democrática de gobierno.

Esa dimensión del efecto de la normalidad diplomática es, sin duda, beneficiosa para la sociedad cubana y sus estrategias de asimilación de una fractura histórica. Sin embargo, los acontecimientos recientes indican que la represión no solo no tiende a disminuir sino que aumenta por medio de arrestos preventivos, temporales o casuísticos. La liberación de presos políticos, pactada en los últimos años entre el gobierno de Raúl Castro y diversos actores internacionales –el Vaticano, Madrid, la Unión Europea y, ahora, Estados Unidos–, ha venido acompañada de un incremento de las detenciones efímeras y las campañas oficiales de difamación contra los opositores.

Es muy probable que algo que comenzó a manifestarse con alguna nitidez tras la aprobación de la Ley 88 de 1999 o Ley Mordaza –que permitía reprimir a la oposición a fin de castigar la promoción de la democracia desde Estados Unidos– se vuelva cada vez más rutinario a partir de ahora. En esa coyuntura frágil, de relaciones restablecidas tras más de medio siglo de ruptura, no estaría desencaminado que el gobierno de Estados Unidos revisara o cuidara sus propios programas de fomento a la democracia en la isla, tan cuestionados en los últimos años por sus irregularidades financieras y su impacto contraproducente.

La normalidad diplomática entre Estados Unidos y Cuba abre un horizonte de oportunidades, favorable al incremento de la autonomía del exilio y la oposición cubanos. Mientras más desligados de instituciones del gobierno norteamericanos actúen opositores y exiliados, mayor legitimidad ganarán en la esfera pública de la isla, que es donde se escenifica la pugna por la ampliación de los derechos civiles y políticos. El ascenso del protagonismo de los actores prodemocráticos en Cuba no se logrará si la política de Estados Unidos hacia la isla mantiene intactos sus programas de financiamiento y respaldo a la oposición interna, criminalizada en el Código Penal e incluso en la Constitución cubana.

Aunque no parece formar parte de la voluntad del régimen cubano, una reforma política moderada en la isla –que facilite la renovación generacional de la clase política, permita la elección directa de la jefatura del Estado y otorgue mayor representatividad a la sociedad civil en las instituciones representativas– ofrecería incentivos a una democratización soberana. En los dos próximos años tendrá lugar en Cuba un proceso electoral que culminará con la elección de una nueva legislatura en 2017 y la instalación de un nuevo gobierno en febrero de 2018. Haría bien la oposición cubana en no desacreditar ese proceso, en una réplica mecánica de la descalificación a la que la somete el régimen, y sumarse al mismo, en busca de espacios o fisuras que le permitan presionar, desde abajo, a favor de una democratización profunda.

La otra frontera y el fin de la excepción

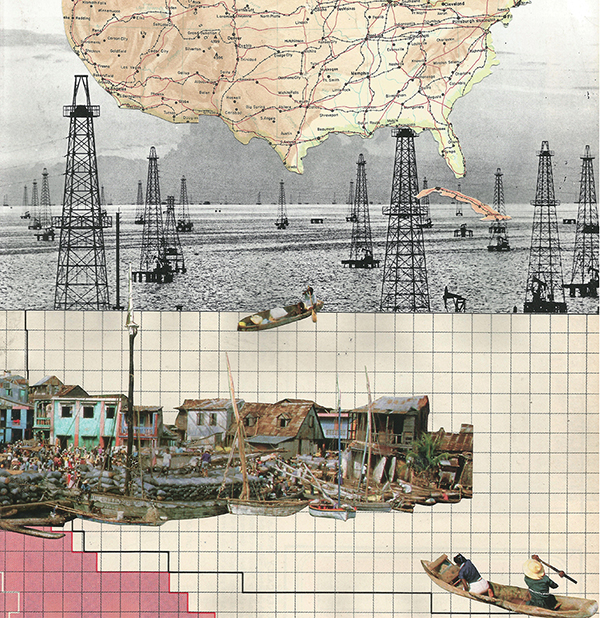

La explosión del Maine fue, además de un genocidio y un espectáculo lumínico, el evento que decidió la condición histórica excepcional de Cuba dentro de América Latina. Luego de la intervención de Estados Unidos en la isla, aquel año, el país caribeño siguió un curso diferente al de otros de la misma región: no fue un protectorado o un Estado asociado como Puerto Rico, ni una república independiente intervenida, como Santo Domingo o Haití. Cuba fue, entre 1902 y 1934, algo intermedio: una república con soberanía limitada por la Enmienda Platt. Entre 1940 y 1958 sería una república constitucionalmente soberana, aunque económicamente dependiente de Estados Unidos. De 1961 a 1992 pasó a ser el único país de la región inserto en el bloque soviético de la Guerra Fría, y desde la desintegración de la Unión Soviética hasta hoy ha persistido como la única nación no democrática del hemisferio.

El restablecimiento de relaciones se produce luego de la plena integración de la isla a la comunidad latinoamericana y caribeña, experimentada en los últimos tres años, con la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. La experiencia de La Habana dentro de ese organismo, cuya presidencia pro témpore ejerció durante 2013, fue un elemento clave de la reconsideración, por parte del gobierno de Raúl Castro, de las ventajas del reingreso a la Organización de Estados Americanos. Hasta 2012, la posición oficial de Castro era que La Habana reclamaba el derecho a participar en las cumbres de las Américas sin regresar al organismo interamericano. Esa posición parece haber cambiado y, por primera vez, el gobierno cubano se muestra partidario de una integración plena al sistema interamericano.

Integración plena que significa el abandono, en la práctica, de la ideología de Estado marxista-leninista que decidió la expulsión de la isla de ese organismo en 1961. Para la comunidad hemisférica parece estar fuera de duda que, a pesar de los fuertes controles que todavía ejerce el Estado sobre la sociedad civil, la economía cubana se mueve de modo inexorable hacia el mercado. La forma que adopta esa economía de mercado sigue estando fuertemente mediada por el papel gerencial del Estado –y, en especial, del Ejército– pero la comunidad interamericana piensa que, con mayores créditos e inversiones, la capitalización de la isla también impactará a la pequeña y mediana empresa nacional.

Mucho de lo que está en juego en Cuba no tiene que ver con realidades sino con percepciones, con expectativas de futuro más que tendencias definidas del presente. A pesar de que no hay evidencia sólida de que la actual integración interamericana se traduzca, en el corto o mediano plazo, en un avance de la lógica del mercado en la sociedad civil de la isla y, mucho menos, en una democratización del sistema político, la diplomacia hemisférica, incluida la estadounidense, apuesta a ese desenlace. El propio gobierno de Raúl Castro ha alimentado esas expectativas regionales, ya que no se ha opuesto públicamente, como hacía con frecuencia el gobierno de su hermano, a los exhortos de reformas más profundas de sus pares americanos.

La normalidad diplomática entre Estados Unidos y Cuba no se entiende sin repasar lo que ha sucedido, en los últimos años, en la otra frontera de la isla: la frontera latinoamericana. Es ahí donde se ha dado el impulso definitivo a una ruptura del excepcionalismo histórico, que impuso a Cuba un orden totalitario. No se trata, por supuesto, de que esa integración hemisférica pretenda borrar las especificidades culturales o históricas de la isla o aspire a una homologación absoluta de los regímenes políticos continentales. Los mercados y las democracias en las Américas, en el siglo xxi, no podrían ser más distintos.

Hay, sin embargo, peculiaridades institucionales en Cuba, como el partido único, la ilegitimidad de la oposición, el control gubernamental de los medios de comunicación o la falta de acceso a internet, que no responden a una identidad cultural o a una especificidad histórica sino a la deliberada construcción jurídica e institucional de un sistema no democrático. El fin del excepcionalismo y la integración de la isla a los organismos interamericanos chocan con la persistencia de esas estructuras, tan heredadas de la Guerra Fría como el propio embargo comercial de Estados Unidos, que impiden, incluso, un diálogo y un entendimiento diplomáticos plenamente fluidos entre La Habana y los países latinoamericanos y caribeños.

El regreso de Cuba a las Américas, entendidas como una gran comunidad que se extiende de Canadá hasta la Patagonia, no representa la enajenación de las coordenadas históricas y culturales de la isla. El nacionalismo e incluso el socialismo –dos señas de identidad de la ideología cubana por más de medio siglo– no se diluyen con la normalidad diplomática. Pero sí podrían experimentar, por el bien de esa misma comunidad interamericana, una democratización que los despoje de residuos totalitarios y los ponga a circular, junto a otros discursos y prácticas, en una esfera pública plural, con libertades de asociación, expresión y manifestación, aseguradas por las leyes constitucionales y penales de la isla. ~

(Letras Libres, febrero 2015)

(Santa Clara, Cuba, 1965) es historiador y crítico literario.