A punto de arribar a su cuarto piso de edad, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, en su trigésimo novena edición, presentó una vasta programación de dos centenares de filmes, entre cortometrajes y largometrajes, la enorme mayoría de ellos iberoamericanos, por la identidad misma del festival.

En un festival fílmico de este tamaño –qué tiempos aquellos cuando era una muestra mucho más modesta pero también más manejable–, el espectador tiene dos opciones: concentrarse en una sección en específico –digamos, las competitivas iberoamericanas de ficción y/o documental, la Mezcal, centrada en cine mexicano dentro o fuera de concurso, o la Maguey, que está dedicada a obras de la diversidad sexual– o, en su defecto, dejarse llevar por el capricho de la casualidad, entrando a la función que mejor se le acomode, dependiendo de los horarios y la disponibilidad de asientos. Debo confesar que siempre elijo la segunda opción, azarosamente buñueliana: es mejor no saber con qué se va a encontrar uno frente a la pantalla.

Este año, debo decir que corrí con bastante suerte. Buena parte de las películas revisadas de las distintas secciones competitivas, especialmente la Mezcal, resultaron ser muy logradas y, por fortuna, así fueron reconocidas por el jurado oficial, ya que varias de ellas figuraron en el palmarés entregado hace un par de semanas en la sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas.

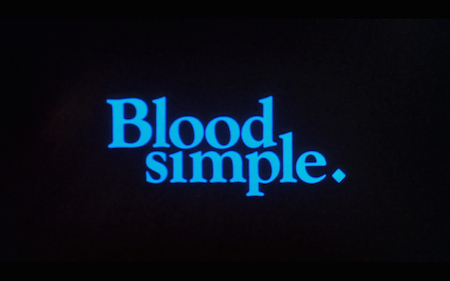

El premio Mezcal a la mejor película mexicana fue para el sólido thriller No nos moverán (México, 2024), ópera primadel egresado del CUEC Pierre San Martin Castellanos, cinta que venía precedida de su doble triunfo en Toulouse 2024, donde ganó el premio de la crítica y el de mejor película. Filmada en blanco y negro a partir de un guion escrito por el propio cineasta debutante en colaboración con Iker Compean Leroux, se trata de la muy personal historia, inspirada en situaciones y personajes familiares, de una hosca abogada huizachera, Socorro Castellanos (sensacional Luisa Huertas) que vive en el edificio Chihuahua de la unidad habitacional de Tlatelolco, de donde muchos años atrás, un 2 de octubre de 1968, salió su hermano menor, Jorge, para ser asesinado por algún anónimo soldado en la masacre que aconteció ese día en ese enclave de la Ciudad de México. Han pasado varias décadas y Socorro sigue buscando a la persona que disparó el gatillo, ayudada por algún antiguo malandro regenerado (José Alberto Patiño) y un anciano abogado en las últimas (Juan Carlos Colombo). Socorro no busca justicia –tiene demasiado años dedicándose al derecho para creer en ella–, sino venganza simple, pura y directa.

A pesar de la seriedad del tema y del buen manejo de las claves del thriller policial y, estilísticamente hablando, del film noir clásico, No nos moverán funciona también como una divertida comedia de costumbres, sobre todo en ese efectivo y afectivo retrato de la relación que tiene la adusta Socorro con su chilanguísimo pupilo correveidile y su desahuciado exjefe, fumador terminal. El éxito de la película descansa también, en gran medida, en la presencia de la veterana Luisa Huertas en su primer papel protagónico en más de 50 años de carrera cinematográfica. Merecidamente, la actriz recibió una mención especial por su actuación y la película misma coronó su triunfo casi total con el premio del público.

Y digo que el triunfo fue casi total porque hubo otras dos cintas nacionales que acapararon el resto de los premios. La arriera (México, 2024), segundo largometraje, aunque primero de ficción, de Isabel Cristina Fregoso, obtuvo dos Mezcal: el de mejor dirección y, con toda justicia, el de mejor fotografía, responsabilidad de María Saravasti Herrera, mientras que Tratado de invisibilidad (México, 2024), documental de Luciana Kaplan, ganó una mención honorífica, el premio del jurado joven y el FIPRESCI de la crítica internacional.

En el caso de La arriera estamos en los Altos de Jalisco a inicios de los años 30, cuando “la bola” se ha terminado de aplacar, porque la Revolución terminó hace una década y la guerra cristera se apagó. La arriera del título es una jovencita llamada Emilia (Andrea Aldana, muy convincente), huérfana de madre al nacer que de todas formas sabe que su padre es un arriero desconocido. La recién nacida fue adoptada por una pareja de rancheros con dos hijos mayores y fue criada como otra más de la familia, aunque siempre ha sentido que en sus venas corre sangre de arriero y, por lo mismo, quiere salir a los caminos para apropiarse de su identidad que, en el guion escrito por la propia directora en colaboración con Alfonso Suárez, tiene que ver con algo más que lidiar con mulas.

Fregoso, su extendido reparto uniformemente competente y su talentoso equipo de producción –además de la cámara premiada de Saravasti habría que agregar al diseño de producción de José Portillo y el diseño de vestuario de Lupita Peckinpah– nos trasladan de manera muy verosímil a esos vastos escenarios abiertos de esa región del noreste de Jalisco, esas veredas, esos barrancos y esos arroyos por lo que Emilia busca reconciliarse con su origen para poder plantearse un futuro que, eso sí, parece demasiado idílico para la época en la que está ubicada la historia. Pero, bueno, todo mundo tiene derecho a plantear sus fantasías. Acaso esta sea la manera para empezar a creerlas y, por supuesto, para luego cambiar la realidad.

En cuanto a Tratado de invisibilidad, el más reciente filme de la documentalista Luciana Kaplan (La revolución de los alcatraces, 2013; Rush Hour, 2018; La vocera, 2020), se nos presenta una indignante realidad que se niega tercamente a ser transformada, más allá de cualquier discurso gubernamental populista/optimista tan en boga.

Filmada en contrastante blanco y negro por Gabriel Serra Argüello y complementada con las bellas fotos fijas de Bruno Santamaría, Kaplan nos muestra la vida cotidiana de varias mujeres que se dedican a limpiar los espacios públicos que todos habitamos y que todos ensuciamos: una sala de cine, el aeropuerto, las calles de la ciudad, los pasillos y vagones del metro. Son en efecto, un puñado de mujeres invisibles que hacen su trabajo en condiciones precarias, no contratadas por las empresas a las que les brindan el servicio, sino por membretes inexistentes e ilegales, con todo y que, se supone, la Ley Federal del Trabajo prohíbe la vil subcontratación.

Las tres mujeres que terminan protagonizando este documental –Rosalba, Aurora y Claudia, esta última interpretada por varias actrices para evitar represalias de sus patrones del metro– nos presentan sus rutinas diarias y nos narran tranquilamente las distintas formas de explotación a las que son sometidas, porque es evidente que a estas alturas del juego ya agotaron su capacidad de indignación y lo que necesitan es el empleo (incluso en doble turno) para seguir alimentando a sus diecisiete gatos o para poder seguir cuidando a su hermana “que está malita de la cabeza”. La mirada de Kaplan de estas tres mujeres es tan empática como serena, dejando que la acción que vemos en pantalla hable por las protagonistas, dejando que el encabronamiento sea el del espectador, no el de ellas. Sí, está muy bien esto de primero los pobres, estoy de acuerdo. Es tiempo, ahora, de “primero las invisibles”. ~