Síntoma peligroso del fervor con que me he convertido en parisino circunstancial es el creciente desprecio que siento hacia los turistas, esos peregrinos que recorren las calles, uncidos a su kodak, buscando ansiosamente al dios de lo evidente. Están aquí siempre, baboseando el asfalto, pero en verano adquieren calidad de marabunta. Estorban el paso, preguntan siempre dónde coño está Le Marais, berrean a gritos en cien idiomas el deleite que les produce padecer una sobredosis de sopa de cebolla, la cantidad de baba que emanan aumenta peligrosamente el caudal del Sena. Sin embargo, se trata de un desprecio atemperado por la paciencia: conozco que sin su vómito de euros, la ciudad decaería.

Plaga multiplicante, la horda deambula por bulevares y jardines con un aire orondo de archiduque en bermudas. La excepcionalidad de su asueto la conduce a creerse excepcional ella misma. Secretamente, el turista siente que París no ha tenido otra razón de ser que la de aguardar su arribo. Desde su óptica enaltecida, la avenida de los Campos Elíseos le parece un tapete rojo con que el barón Haussman en persona desea halagarlo. Convencido de que aquello que lo rodea le estaba deparado sólo a él, el turista simplón se metamorfosea en una divinidad sudorosa.

El turista depara las mañanas a la cultura, las tardes a las compras y las noches al placer. Entre una actividad y la otra, le da de comer a los pajaritos obesos del atrio de Notre Dame. La ruta de lo comprobable estrecha la variada urbe en un catálogo de unos cuantos lugares comunes: si es jueves, usted está en Versalles (sigue la historia de los luises en un párrafo compacto). La sentencia “los viajes ilustran” es tan sólida como insostenible: se desmorona ante el grupo de hispanoparlantes que titubea ante los aparadores picosos de Pigalle: ¿Cómo se dirá consolador en francés? Nada demuestra que un turista en realidad se ilustre. Los japoneses creen que dios se llama Louis Vuitton, diseña bolsas de mano y se aparece en las galerías Lafayette. Los alemanes son acaso un alambique más en el proceso de fermentación de la cerveza. Que el próspero fabricante de embutidos oriundo de Toluca —a quien el arte y sus afanes le han valido siempre poco menos que un pepino— de pronto tenga como imperativo categórico acudir al Louvre a “ver” la Mona Lisa me parece uno de los grandes misterios de la humanidad (y las razones que lo justifican me parecen de una ingenuidad majadera: pagó su cuota de “ilustración” y se puede ir a Pigalle con la conciencia apaciguada, a que se le desapacigüe otra zona).

Para no decepcionar al turista que viene a comprobarla, París les ha creado otro París: un espejeo de su propia realidad fabricado por la ensoñación colectiva. Como por ahí pasó Picasso, esa cápsula de cultura predigerida, Montmartre es un facsímil de barrio bohemio donde miles de pintores de caballete andante caricaturizan a miles de turistas. Napoleón arrasó con su patria, y todas las circunvecinas, a cambio de que la romería sabihonda que atesta Los Inválidos reflexione sobre cómo hasta los emperadores caducan. La torre Eiffel, ese monumento a sí mismo, liliputiza alelados que exhalan interjecciones en babélico. De creerle a la realidad actual, la fama legendaria del barrio latino obedecería a que en sus callejuelas se practica, desde la Edad Media, el raro arte de disfrazar triglicéridos de comida étnica.

Los turistas se han convertido en la nación más grande del mundo, una nación de fronteras portátiles, ávida, voraz, dispuesta a fingir emociones ad hoc mientras gasta suelas en pos de estatuas digitalizables. En pocos sitios como en París, agotada pronto su esperanza de ver siquiera a un francés auténtico, los turistas practican la paradoja final: ver a otros turistas. Con música de acordeón de fondo, conscientes de su carencia, ellos mismos la subsanan: ávidos de pasar por oriundos, ensobacan una baguette o gitanean sus bocas. Sentirse arropado por una tribu afín es el mayor deleite, sobre todo en tierra ajena.

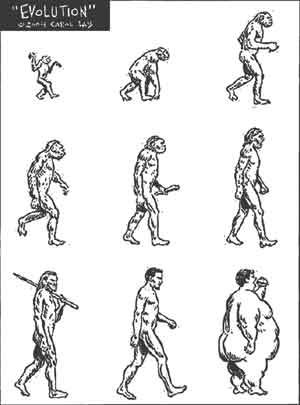

El turista actual es abominable por abundancia y por ostentación. Al anunciarse como turista, declara conocer de antemano la índole de sus satisfacciones. Nada que ver con el viajero antiguo, sabedor de que se viaja para descubrir algo que le hace falta y, luego, para no encontrarlo. Hay en el turismo hodierno este ingrediente que se subraya en París: al turista lo mueve antes que nada un anhelo de comprobación. Es un incrédulo bobo, el Santo Tomás del desplazamiento: no viene a descubrir, sino a confirmar. El placer deriva de lo prefigurado y toda noción de hallazgo le está subordinada. La realidad de la ciudad es, acaso, una nota de pie multimedia para su guía Michelin. Si viajar era vivir, ahora no es ni currículum. Antes era un juego de riesgos adjunto a la huida de la normalidad; hoy, un certificado de tedio, la certidumbre con desayuno incluido. ~

Es un escritor, editorialista y académico, especialista en poesía mexicana moderna.