Elizabeth Kolbert

La sexta extinción. Una historia nada natural

Traducción de Joan Lluís Riera

Ciudad de México, Crítica, 2016, 334 pp.

Sabemos con certeza que la Tierra ha visto cinco extinciones masivas y muchas de pequeña escala. Hace doscientos cincuenta millones de años, por ejemplo, el 96% de los seres vivos que habitaban los mares y un porcentaje similar de las especies terrestres desaparecieron del planeta, por causas que no tenemos claras, en lo que se conoce como la Gran Mortandad o la extinción del Pérmico-Triásico. Seguramente debieron de converger varios fenómenos catastróficos, amalgamados por una asombrosa mala suerte, para que en un breve lapso (geológico) casi se esfumara una historia evolutiva de 3,700 millones de años. Hace 66 millones de años ocurrió otra de esas catástrofes, pero esta vez cayó del cielo, en una sola entrega, en forma del meteorito que formó el cráter de Chicxulub en Yucatán y que acabó con todos los seres terrestres que pesaban más de veinticinco kilos y con tres cuartas partes de los demás. El evento –palabra que sugiere velocidad, en contraste con fenómeno o proceso– del Cretácico-Terciario fue de una violencia inusitada, difícil de creer incluso para geólogos, paleontólogos, oceanógrafos y otros científicos que debieron aceptar a regañadientes las evidencias, bastante recientes, que niegan esas escalas temporales de millones de años con las que se encariñan durante su formación profesional y que echaron por la borda una tradición gradualista que suponía que las especies surgían y desaparecían muy lentamente y no de sopetón.

Hace 54 años, y dentro de una escala de tiempo con la que estamos encariñados casi todos, una bióloga llamada Rachel Carson publicó un libro llamado Primavera silenciosa. Sus trescientas páginas de amable escritura produjeron un cambio igualmente tectónico –tal vez habría que decir meteórico– en el ánimo popular: revelaron el efecto devastador de los pesticidas sintéticos sobre los seres vivos, en particular en las aves, apadrinaron de facto el nacimiento del ambientalismo en el periodo de posguerra e hicieron pesar sobre dicho ánimo una idea que seguimos metabolizando penosamente el día de hoy, a pesar de que contamos con pruebas fehacientes y personalísimas de su existencia: los humanos somos capaces de emular, mediante la adición de una infinidad de efectos diminutos, las fuerzas más devastadoras de la naturaleza. Esta capacidad, afirma Elizabeth Kolbert en La sexta extinción, “precede a la modernidad, aunque, por supuesto, es la modernidad en su más plena expresión”. Solo llevamos un par de siglos siendo buenos para esto y ya estamos “decidiendo qué vías evolutivas permanecerán abiertas y cuáles se cerrarán para siempre”.

Las reseñas de La sexta extinción, que ganó en 2015 el premio Pulitzer en la categoría de no ficción, lo equiparan sistemáticamente con Primavera silenciosa, pero se trata de una comparación injustificada, no solo por sus alcances sino también por sus propósitos. Allí donde Carson se propuso publicar un exposé documentado y rotundo, incómodo para la industria (desató batallas que recuerdan a la de las tabacaleras en su momento y a la de los productores de refrescos en la actualidad) y con efectos inmediatos en el público, que podía leerlo con la misma facilidad que los libros de a dólar, Kolbert reporta, en un conjunto de textos escritos y publicados a lo largo de muchos años, un hecho que tiene muy pocos escépticos: las especies se extinguen.

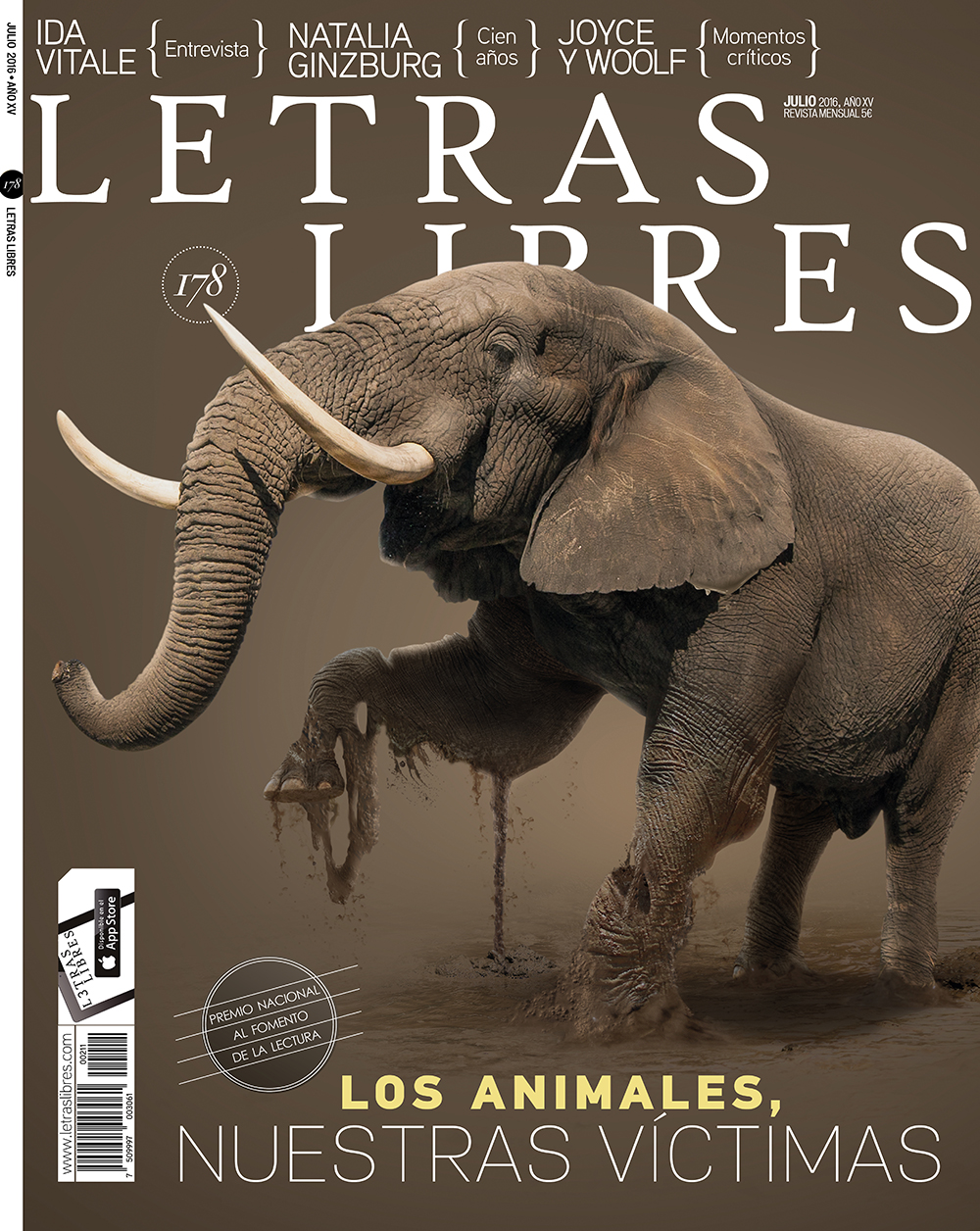

Así, La sexta extinción no nació a tambor batiente; pertenece, más bien, a ese género apacible y fluido que es el periodismo de ciencia anglosajón y que tiene sus raíces en las crónicas de viaje de los científicos europeos. De hecho es en buena medida una crónica, de casi una decena de viajes a igual número de países, cada uno siguiendo a una especie extinta o por estarlo –no el dodo, el tilacino ni la paloma migratoria, cosa que es de agradecer–, que la autora aprovecha para plantear una y otra vez una idea que lleva tiempo gestándose en el ámbito científico: estamos viendo el inicio de la sexta extinción masiva. Pero no basta con decirlo; hay que mostrarlo (Darwin sabía lo importante que es esto). Para ello presenciamos, literalmente ante nuestros ojos, la desaparición de las ranas doradas en Panamá como una introducción a la extinción en general y a la de los anfibios en particular. Georges Cuvier y el catastrofismo prologan el inicio de los estudios sobre extinción. La desaparición de los amonites es una buena oportunidad para hablar sobre la violencia de las grandes extinciones. Un laboratorio forestal en Cuzco cartografía las redes de seres enormemente especializadosy adaptados a entornos limitados. Las hormigas guerreras revelan nuestra ceguera o al menos daltonismo ante las especies pequeñas y menos carismáticas. Los murciélagos son mensajeros de las extinciones que ocurren a la vuelta de casa (¿hace cuánto no ve un renacuajo o una catarina en México, uno de los países megadiversos del mundo?). Los rinocerontes de Sumatra atestiguan nuestro talento especial para diezmar la megafauna y no tan especial para conservarla mediante intentos desesperados que incluyen el estudio de las preferencias sexuales de los cuervos hawaianos. Los célebres esfuerzos de Svante Pääbo por decodificar el adn de los neandertales ilustran que pudimos diezmarlos también a ellos y de paso talar la rama del árbol que nos sostiene.

Mucho de lo que explora Kolbert son historias ya contadas y no particularmente dramáticas o conmovedoras (aunque sí muy bien documentadas). De haber querido podría haber escrito un libro sobre el cambio climático o un llamado urgente a la acción con una línea política emparentada con los grupos conservacionistas. En cambio, aunque a primera vista no parezca más que un turismo un poco melodramático, su contribución más interesante es cosechar las conclusiones pesimistas de quienes presencian, miden, experimentan y anticipan de primera mano la desaparición de seres vivos. Cientos de miles de ranas, hormigas, corales, árboles, insectos –y millones de especies que tal vez se extingan antes de que las conozcamos– son víctimas de la acción humana: la contaminación, la fragmentación de hábitats, la introducción de especies invasoras, la sobreexplotación y muchos otros males de la modernidad les han cortado la retirada, en el tiempo y espacio, a los seres amenazados por el cambio climático y su caja de Pandora de acidificación de los océanos, pérdida de hábitats, aumento del nivel del mar, cambios de temperatura y de humedad y muchas otras que apenas comenzamos a entender. Todos sabemos que las especies desaparecen; lo que no teníamos claro es que la tasa de extinción actual es análoga a la de las cinco grandes extinciones y esto se repite donde sea que busquemos: lo que observamos en el mundo parece constatar que “quienes vivimos hoy no solo estamos presenciando uno de los eventos más raros de la historia de la vida, sino que lo estamos causando”.

La buena divulgación de la ciencia es como Rachel Carson: alguien amable que siembra ideas provocadoras y transformadoras. La sexta extinción lo hará con la certeza de lo profunda, irrevocable y ubicua que es la extinción en nuestro planeta. Los datos están ahí, pero el llamado a la acción es cosa de cada quien. Como bien dice Kolbert, tan peligroso es un hombre con un hacha en el bosque como uno que sostiene un libro entre las manos. ~

Es diseñadora industrial por formación y divulgadora de la ciencia por vocación. Edita, traduce y escribe.