En los albores de la crisis, hace ahora diez años, una chispa de excitación recorrió esa parte de la izquierda que por convicción o accidente llevaba décadas en el margen de las instituciones, refugiada en el activismo o las universidades. Por un lado, podía sentir como una reivindicación de su militancia el estallido, por fin, de la crisis terminal del capitalismo, que tan largamente llevaba anunciando como un reloj parado. En un plano más práctico, la quiebra abría posibilidades de “cambio de régimen” en Europa y en España, aunque estas aún iban a demorarse. Mayo de 2011 trajo el estallido de lo que se ha llamado la “crisis de representación”, la primera manifestación puramente política del crash económico. Pero las elecciones de noviembre alumbraron una amplísima mayoría absoluta para la derecha.

Sería a partir de 2012 cuando las posibilidades de un desmontaje del entramado institucional del 78 –la monarquía parlamentaria y el Estado autonómico hacia “abajo”; la Unión Europea y el euro “hacia arriba”– parecieran más cercanas. La indignación sin programa y hasta cierto punto transversal de las plazas fue dando paso a focos más organizados en torno a causas concretas y también más ideologizadas: los desahucios, las defensas del empleo público en diversos sectores. Por fin, tras algunos intentos en falso, las elecciones europeas de 2014 certificaron la existencia de una izquierda rupturista competitiva electoralmente. Una izquierda que era, sí, heredera del 15m, pero también producto de otros procesos de más largo recorrido. Como un mercado de trabajo disfuncional, que castigaba sobre todo a los jóvenes. Jóvenes muchos de ellos socializados políticamente con el “Nunca mais” y el “No a la guerra”, y conectados al nuevo espacio mediático creado por el zapaterismo. La paradoja es que la consolidación de esta izquierda sociológica hija de ZP hacía inviable lo que Zapatero había conseguido por última vez en 2008: unificar a la izquierda bajo una sola marca electoral socialista para competir exitosamente con el PP.

En paralelo, y aunque cada vez más en sordina después de los días convulsos de 2011, la crisis del euro permitía especular con un equilibrio europeo distinto al orden austeritario comandado desde Alemania. Tano Santos ha explicado en el blog Nada es gratis el intento de la izquierda europea de relitigar el tournant de la rigueur de Mitterrand en 1983 y sacudirse la “camisa de fuerza” del euro y, en definitiva, el mercado único tal como fue definido por Delors. Las fuerzas que en el relato izquierdista aherrojan la socialdemocracia continental e impiden ejecutar políticas de demanda clásicas. La última oportunidad pareció pasar en el verano de 2015 tras el referéndum griego y el anticlímax de la cesión de Tsipras. La izquierda, quizás intuyendo que la ventana se cerraba, vivió aquellos días con pasión vicaria, aunque luego se olvidase rápidamente de Grecia.

Apaciguado el frente europeo, quedaba entonces el interno para propiciar una caída del “régimen del 78”. Pero, de nuevo, pasados los peores momentos de malestar social entre 2012 y 2013, la fractura de clase parece tan lejana como en los años de bonanza. Una abdicación y dos elecciones generales después, el PP sigue siendo la fuerza más votada a pesar de perder en torno a tres millones de votos y de la existencia de un partido que compite desde el centro con él. Podemos no ha materializado el sorpasso al Partido Socialista y parece preso de las habituales tendencias a la atomización de la izquierda. Las modalidades de izquierda rupturista más exitosas han logrado ayuntamientos importantes al precio de ajustar sus horizontes a la política municipal y de una creciente tensión entre sus elementos más institucionales u oportunistas y los más militantes.

En estas circunstancias, y debido a la intensificación del procés independentista catalán hacia una supuesta velocidad terminal, el foco de la política nacional se ha situado por primera vez desde 2015 en Cataluña. Con diferencias respecto al camino que nos saca de este embrollo, si lo hubiera, los partidos que defienden el 78 han cerrado filas frente a su mayor amenaza desde los años ochenta. Infinitamente más ambigua ha sido la postura de la izquierda que se dice heredera del 15m, que sin abrir decididamente la puerta a la secesión, mantiene diversos grados de tolerancia y colaboración no solo con el procés realmente existente, sino con el proyecto nacionalista en Cataluña. Una simpatía que se explica en parte por vínculos históricos, románticos y estéticos; pero no solo.

La relación entre izquierda y nacionalismo es lo bastante compleja como para exceder el tratamiento de estas líneas, pero cabe desconfiar de los discursos que asimilan la pureza de una izquierda prístina al internacionalismo. Pese a la escasa simpatía inicial de Marx por el nacionalismo burgués, la postura común marxista desde la cuestión polaca, más explícita aún en Lenin, ha sido un tratamiento circunstancial de las diversas cuestiones nacionales. Sobre el papel, según el grado de modernidad que mostrase un nacionalismo dado respecto al orden que pretendía romper y a en qué medida acelerase el progreso histórico hacia la revolución; en la práctica real de las izquierdas, con una aproximación que resumen mejor el dicho castellano “todo vale para el convento”. Una y otra vez, como apuntó Berlin, la izquierda se ha visto arrastrada por una fuerza que creía anticuada, pero que casi siempre y en casi todo lugar ha resultado ser más potente que la clase. Teóricos recientes como Nairn han intentado sistematizar este acomodo de la izquierda a la pervivencia y fuerza del nacionalismo. Para el escocés, el internacionalismo es hoy fachada del orden capitalista trasnacional y, por lo tanto, un nacionalismo serial que desactive las metrópolis representantes de dicho orden resulta hoy la principal esperanza de superarlo en beneficio de los pueblos.

Con todo, hoy como ayer, se hace cuesta arriba distinguir la oportunidad de la secesión catalana desde el punto de vista de la izquierda clásica si se considera únicamente Cataluña. Probablemente no hay burguesía en la península que haya mantenido un control más hegemónico en su territorio en los dos últimos siglos, a través de diversos regímenes españoles, que la catalana. Del periodo democrático, el nacionalismo burgués catalán ha gobernado 30 años en la comunidad autónoma, manteniendo por cierto el sistema sanitario más privatizado de España; y durante la crisis ha llevado a cabo los recortes –y la represión– más duros hechos en cualquier comunidad autónoma. Pero además ha pactado cerca de la mitad de los presupuestos nacionales tanto con PSOE como con PP, con unos dieciséis años de acuerdo de gobierno efectivo en Madrid. Incluso un partido asambleario como las cup corresponde a perfiles de votantes y cargos con renta superior a la media.

La casi nula rotación de las élites catalanas se hace más evidente si consideramos la heterogeneidad de renta, educación y representación de las dos grandes comunidades culturales catalanas: Güell y Rodríguez-Mora han estudiado las “profundas y crecientes divisiones socioeconómicas asociadas a la diversidad etnolingüística” y la “masiva sobrerrepresentación del grupo social dominante”, el catalanoparlante, en las instituciones. Pertenecer a la comunidad etnolingüística castellana está asociado a menos educación, menos renta y una presencia casi inexistente en las estructuras de poder; y lo está cada vez más. Las clases populares catalanas, de origen mayoritariamente inmigrante, perciben con nitidez el estado de cosas y votan en masa a partidos no independentistas. La probabilidad de ser independentista aumenta con cada abuelo catalán: menos de un tercio de los catalanes con padres nacidos fuera de Cataluña opta por la independencia; pero el porcentaje sube a los dos tercios entre los que tienen cuatro abuelos catalanes. Como dice Kiko Llaneras, “la independencia es menos popular entre las familias pobres y entre las que llevan menos tiempo en Cataluña, que a menudo son las mismas”.

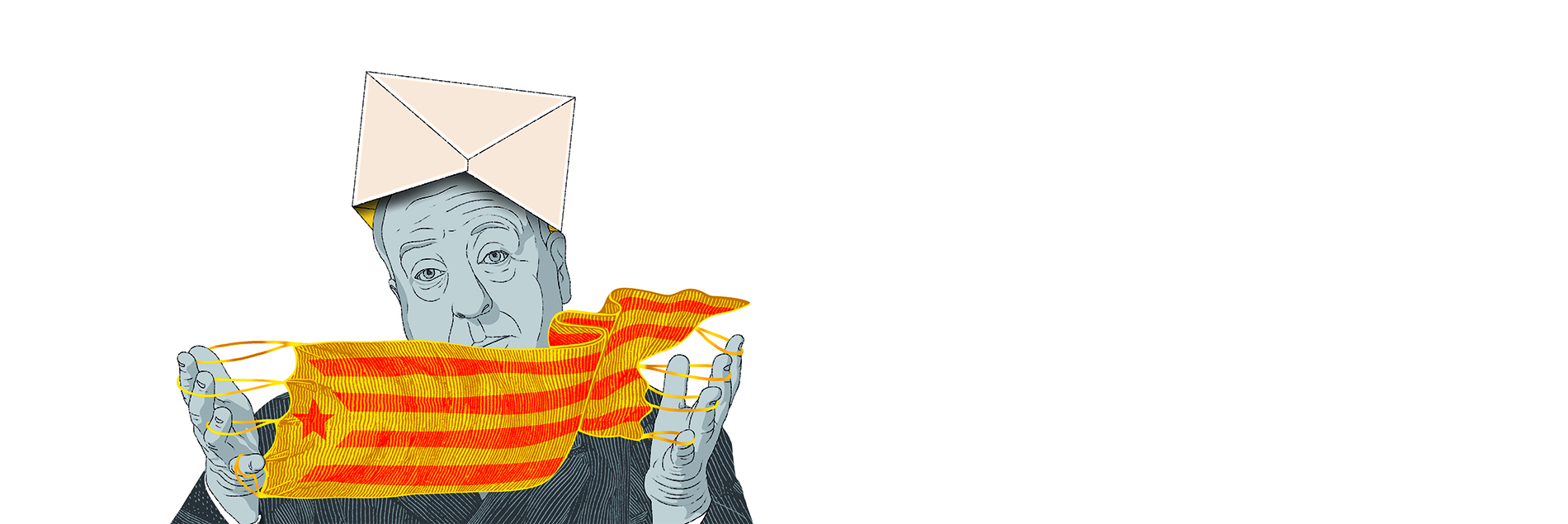

Se da por tanto la paradoja de que la izquierda rupturista española apoya un proyecto concebido por un nacionalismo netamente burgués y oligárquico, con el pretexto de respetar la identidad y voluntad del “pueblo catalán”, pero en la práctica tomando a este como medio, y haciéndolo rehén de sus cálculos de ruptura del orden nacional español. Al hacerlo, actualiza a sabiendas o no y en términos posmarxistas la vieja táctica: apoyar un nacionalismo en la medida en que avanza etapas hacia la revolución. Que en este caso no sería, claro, una revolución comunista clásica, sino una superación de la democracia liberal en términos de decisionismo hiperdemocrático, asambleísmo, autoorganización comunitaria y otras formas experimentales.

Por el otro lado de la confluencia, el nacionalismo catalán se ha visto desde 2012 en la tesitura de articular una demanda independentista creciente, disparada, pero aún muy lejos de la hegemonía y de cifras que permitan una apariencia democrática siquiera a un proyecto secesionista abierto. El “derecho a decidir” se convirtió así en el hábil macguffin –creo que el primero en usar el término para este caso fue Jordi Juan en La Vanguardia– que permitía estirar el chicle del proceso de construcción nacional incluso si la mayoría nacionalista por la independencia se hacía esperar más de lo planeado. Para ello, se pusieron en circulación discursos que anteponían la democracia, entendida en sentido plebiscitario, a la nación; y figuras visiblemente ajenas a las élites catalanas tradicionales que, como hemos visto antes, estadísticamente no son sino tokens promocionados en el intento de representar y atraer a unas clases notablemente ausentes de los sucesivos gobiernos nacionalistas y del gobierno nacionalista. La paradoja es que, precisamente porque no daban los números para una declaración de independencia, se inventó el “derecho a decidir”: si el viaje hacia Ítaca era más importante que el lugar de llegada, el voto se convertía en el objeto perseguido para ocultar la realidad del proyecto secesionista, ganar tiempo y sumar voluntades. El “plebiscito cotidiano” de Renan encarnado en una suerte de 15m por otros medios. Hasta que el Estado central perdiese los nervios, o hasta que la crisis económica o política se lo llevasen por delante. Es un pequeño chiste que el propio gobierno catalán tuviese que sofocar un experimento hiperdemocrático no nacionalista, el llamado “multirreferéndum”, allá por 2014.

Todos los esfuerzos se han dedicado en este tiempo a borrar el pecado original: el (cultivado, creciente) carácter etnolingüístico de la fractura. Y surfear en su lugar la ola decisionista que se originó con la crisis financiera global y el subsiguiente descrédito de las instituciones liberales. Es imposible no recordar aquí los argumentos de Elie Kedourie en Nacionalismo sobre la relación entre la autodeterminación moral kantiana y la autodeterminación colectiva de las naciones. El decisionismo –uso este concepto de raíz schmittiana para referirme a decisiones plebiscitarias o de apariencia democrática– que pretende desbordar la democracia liberal sería la estación última del proceso. La aparición en todo el sainete de un personaje como Julian Assange, aunque parece que bien pagada, no hace sino subrayar la relación de la fase final del procés con el debilitamiento de las estructuras de mediación del orden liberal, del que Wikileaks es uno de los símbolo más exitosos. También anuncia lo que hasta ahora ha sucedido siempre que ese entramado liberal se ha debilitado: no el triunfo de una libertad, sino la prevalencia del poder entendido en los términos más crudos por quien está en disposición de ejercerlo, como el padrino de Assange.

La izquierda, por supuesto, abrazó el macguffin. Cómo no iba a hacerlo, cuando las figuras señeras (Colau, Iglesias) procedían del caldo de cultivo quincemista. Los socialistas en Cataluña, y cada vez más fuera de ella, están presos del complejo hacia la pureza democrática de los otros, y sobre todo de la fractura generacional entre los leales al 78 y los socializados en las últimas dos décadas. A los puros les sirve para estirar el relato y posponer el desenlace de su cambio de régimen hasta más allá de una hipotética, quimérica ruptura. Dota de una cierta corporeidad al fantasmal “proceso destituyente/constituyente” que llevan años reclamando, y a la vez les evita el siempre incómodo trámite de explicitar en qué consistiría el nuevo orden, más allá de la consabida superación del “neoliberalismo”, la “austeridad” y, para los más atrevidos, el “capitalismo”. El proceso funciona para todos como una caja mágica donde proyectan sus personales anhelos y monomanías sin tener que justificar los pasos lógicos que los harían realidad. Es así como se puede defender que la culminación del proceso sería simultáneamente una Suiza del Sur turbocapitalista, una Dinamarca mediterránea integrada en la ue o el primer Estado posmoderno, posliberal y poscapitalista de Occidente. El proceso es el espejo de Alicia, el armario de Narnia o el teletransportador de Star Trek: un artefacto narrativo para pasar de un escenario a otro sin las engorrosas limitaciones del espacio y el tiempo.

La realidad es que la coalición que construiría la hipotética república catalana incluiría la vieja burguesía hegemónica, lo que permite dudar de su orientación socialista. (Una burguesía, además, que repetidas veces, desde la Lliga de Cambó, ha acabado aliándose con elementos conservadores o reaccionarios españoles ante la amenaza del desorden.) Pero también contendría abundantes elementos asamblearios y antisistema, o simplemente decisionistas de izquierdas –buena suerte con Dinamarca y la UE–. Como ha sugerido Rafael Behr para el Reino Unido pos-Brexit, que el propio establishment haya decidido dar un salto al vacío abre la puerta a un estado de ánimo donde todo parece posible, y sacude los antiguos criterios de lo que es razonable y no en política. En cualquier caso, la orientación del nou estat sería cualquier cosa menos consensual, y la heterogénea coalición independentista tendrá poco en común el día después. Lo que casa poco con la seguridad de unos y otros sobre el rumbo posterior a la independencia.

En definitiva, la confluencia de nacionalismo excluyente y decisionismo posliberal en torno al procés es, como el Brexit, presagio de lo que podríamos ver en un futuro no lejano en otros lugares: crisis del Estado nación liberal por viejas líneas de falla, articulado a través de mecanismos de apariencia hiperdemocrática. (No en vano el grupo euroescéptico en el Parlamento Europeo se llama ahora Europa de la Libertad y la Democracia Directa.) A la vez, es una constatación del fracaso de nacionalismo e izquierda en España: del nacionalismo, en lograr una mayoría independentista a pesar de 35 años de colonización de las instituciones y la sociedad civil; de la izquierda, en ofrecer un programa de salida a la crisis fuera de los parámetros de la democracia liberal y las economías mixtas, y de articular una superación del “régimen del 78” basada en la clase o la ideología. Mientras tanto, el macguffin sigue adelante como un artefacto que ha adquirido vida propia, y entre los gatos pardos de la noche procesista ya es imposible distinguir quién es el tonto útil de quién. ~

Jorge San Miguel (Madrid, 1977) es politólogo y asesor político.