A los protagonistas de quizás el cuento más famoso sobre casas les gustaba su hogar porque, aparte de amplio, era el sitio donde guardaban las memorias familiares. Así lo dice la primera línea del relato. Espacio y contención podrían ser, pues, las dos generalidades necesarias –aunque quizá no suficientes– sobre las que se construye una casa. Basta algún hueco separado del mundo y lo suficientemente tozudo como para resguardar el botín simbólico de una vida. No es un lugar sencillo, sin embargo, ni es unívoco: se contradice, es siniestro al tiempo que es remanso; incita al descanso y al terror. Pasa también que con la casa viene aparejada la amenaza de perderla. La solidez del inmueble es a su vez la fragilidad de su constancia: parece mucho más sencillo perder las pertenencias más menudas y efímeras que las rotundas. No será revelador para nadie decir que lamentablemente el gozo de Irene y su hermano duró poco y terminaron echando llave por fuera a una casa tomada.

La pérdida del hogar, así de explícita, no figura entre las siete tramas básicas que Christopher Booker propuso en 2004 ni en el manual que pergeñó Wycliff Aber Hill en 1919 para los aspirantes a guionistas. Aun así, no es difícil estimar la importancia dramática no solo del desarraigo sino también del lugar en sí. Dos novelas gráficas, de dos artistas distintos y publicadas con algunos años de diferencia entablan –e incitan– a realizar eso que tan poco hacemos y tan obvio parece: pensar lo dado.

María Luque hizo una novela gráfica, Casa transparente (Sexto Piso, 2017), que le valió el primer Premio Novela Gráfica Ciudades Iberoamericanas. Una novela gráfica que, en este caso, registra los episodios de un personaje femenino homónimo que trabaja cuidando casas ajenas: sin una propia, va de ciudad en ciudad viviendo en casas que sus amigos dejan vacantes cuando salen de viaje.

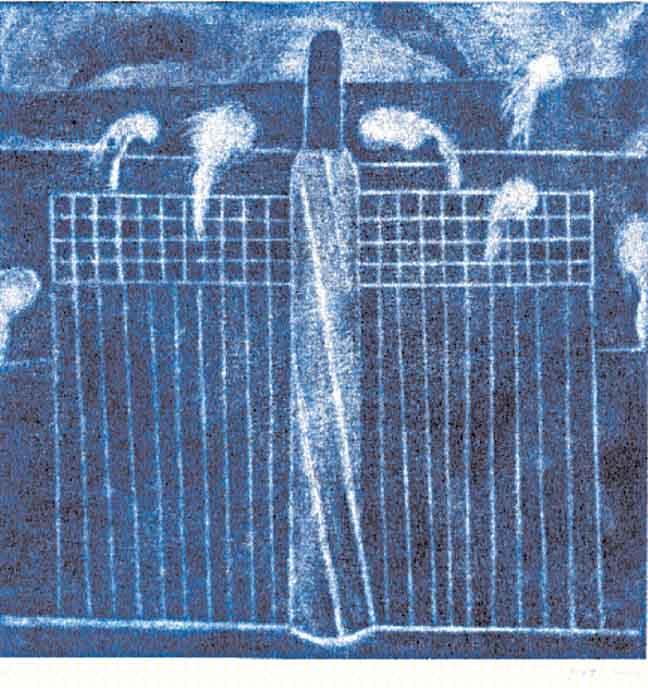

Richard McGuire, en su novela Here (Pantheon Books, 2014), expandió la idea que ejecutó en seis pá- ginas para la histórica antología de cómics Raw, en 1989. En esta reela- boración, el rincón de una casa –la sala de su infancia, más o menos– es el punto focal y fijo por el que transcurren acontecimientos separados por cientos, miles de años en todas direcciones y de manera simultánea. Mencionadas así las tramas, es claro el aire de familia y la cercanía gratificante de ambas obras. Es innecesario por evidente enlistar elogios a las virtudes de los dos libros. Son inescapables los méritos y por lo mismo resultaría chocante nada más añadirle estrofas a la hipérbole. Mejor considerar en paralelo una inquietud compartida.

El imperativo del progreso, por lo menos en Hispanoamérica, ubica la adquisición de propiedades, y en particular de bienes raíces, como una meta urgente para los adultos jóvenes. Transformarse en propietaria es señal de una vida encaminada, salutífera. La artista argentina trastoca este mandato y al hacerlo abre una gran cantidad de posibilidades en cuanto a las distintas confecciones del hogar. Porque la casa está perdida por voluntad y eso la coloca en un sitio marginal, difícil de explicar. “No tiene casa porque es pobre”, dice una madre a su hija en una de las visitas iniciales a Buenos Aires. Hogar es, valga la frase algo manida, el espacio donde se resguardan los afectos. Y las ciento y tantas páginas de la novela dejan claro que ese espacio es dúctil, portátil, móvil. Sin ser

una oda al equipaje ni a la vida desa- pegada sí lo es a la cercanía afectiva con las personas que rodean a la protagonista. Una casa imaginaria, hecha de retazos de otras casas, bien podría redundar en un solipsismo con un guiño a lo misántropo. Y Casa transparente es lo contrario: es optimista, es esperanzada. Además los trazos de Luque tienen un toque de memorialista. Son casi los de un exvoto. El ángulo desde el que se miran los planos más abiertos se repite y lleva a quien los lee a sumarlos en una evocación milagrosa. El color se desborda porque la memoria nunca es fáctica. El suyo no es un trazo estenográfico: más bien es el incierto borde del plumón, el color poroso del lápiz íntimo.

McGuire se las ingenia para reventar por dentro la memoria de la casa. Confesada influencia del sistema operativo Windows para PC –visible en los pop-ups de otras vidas que aparecen en sus recuadros–, Here nos convida a una mudanza interminable: el sitio está ahí, disponible, y gracias a un desborde técnico que no escatima recursos –imágenes vectorizadas, trazos titubeantes, simples explosiones de color, y otras muy precisas recalibraciones de negativos– se va poblando de hechos pretéritos, o por venir. Cada spread del libro sirve como marco, y la sucesión de vistazos al mismo rincón –a veces un futuro casi Verne y otras el paisaje glacial previo al Homo sapiens– desarma la casa hasta su mínima expresión. Sin trama patente, cada detalle revela ese locus como lo que es, solo un punto en el universo: el espacio en el que se resguardan los recuerdos. Lo que Luque transparenta en experiencias colectivas, McGuire multiplica al punto de negarle existencia si no es como memoria. Las fotografías dirán que las cosas fueron como nadie las recordaba y las manadas de búfalos que atravesaron aquel sitio no habrá quien las tenga registradas. Sin embargo qué es la sala sino ese condensado inalcanzable de presentes. Here, de alguna manera, nos los pone a mano.

Es por todos sabido que la memoria es fábula. Recordar es mentir, dirá un bolero científicamente preciso. Lo sabemos, nos sucede, y nos seguirá sucediendo: los bordes se hacen frágiles, los colores estallan, cambian, las palabras van mutando de sentido y de intención, el sonido se quiebra y se extiende. Lo que antes era convicción, ahora es certeza personal y no tarda en volverse incertidumbre, duda, y finalmente olvido. En el trayecto hacia esa nada hacemos cosas. María Luque y Richard McGuire, por ejemplo, hicieron una novela gráfica. ~

(ciudad de México, 1980) es ensayista y traductor.