Una cosa que me sorprende y me preocupa es la cantidad de particulares y sobre todo de empresas que se presentan ante la sociedad con textos sin corregir por profesionales. Imagino que detrás de esa falta de inversión está la falsa creencia de que escriben estupendamente y no necesitan asesoramiento. Y es que, en esta sociedad nuestra, escribir se ha convertido en una actividad tan cotidiana, habitual y natural que cuesta entender que no lo hacemos bien.

Es cierto que, como ya he dicho otras veces, el lenguaje es un comportamiento instintivo del ser humano. Del mismo modo que otras especies vuelan o duermen boca abajo, la especie humana habla. Las pruebas son numerosas e incuestionables: todo el mundo lo hace, salvo enfermedad o aislamiento extremo; el lenguaje nos acompaña en la inmensa mayoría de nuestras actividades (incluso en la más íntima, el pensamiento) y no necesitamos instrucción previa, sino únicamente que hablen a nuestro alrededor, para aprender a hablar rápido y bien en nuestros primeros años de vida.

No obstante, todo esto no se mantiene en las otras actividades lingüísticas, que son leer y escribir. Si lo pensamos un momento nos daremos cuenta de las enormes diferencias que existen. El lenguaje nos acompaña desde el inicio de nuestra especie, hace más de 300.000 años; por el contrario, la lectoescritura es un comportamiento relativamente moderno (de no hace más de 5.500 años). Además, hasta hace poco, saber leer y escribir estaba reservado a una minoría intelectual, ya que era analfabeta la inmensa mayoría de la población (incluso entre las clases pudientes). De hecho, también en la actualidad hay muchas lenguas ágrafas, pues aunque tengan la posibilidad de ser escritas, nadie entre sus hablantes considera que esto sea necesario.

Stanislas Dehaene señala en Reading in the brain: The new science of how we read (Penguin, 2009) que es precisamente la modernidad de este invento cultural lo que explica que, para leer, nuestro cerebro no cuente con circuitos neuronales específicos, sino que “recicla” antiguas redes que utilizaba para otros fines. En concreto, sus investigaciones concluyen que usamos las mismas neuronas que para el reconocimiento de caras, hasta el punto de que, cuanto mejor leemos, peor identificamos los rostros de nuestros congéneres. Esta modernidad de la lectoescritura y el “reciclaje” neuronal que se ha producido puede ser precisamente la causa de que escribir no sea lo mismo que hablar. Prueba de ello es que, frente a lo que ocurre con el lenguaje, la inmensa mayoría de los humanos necesita una instrucción específica para aprender a leer y escribir (no basta, por lo general, con el simple contacto con palabras escritas).

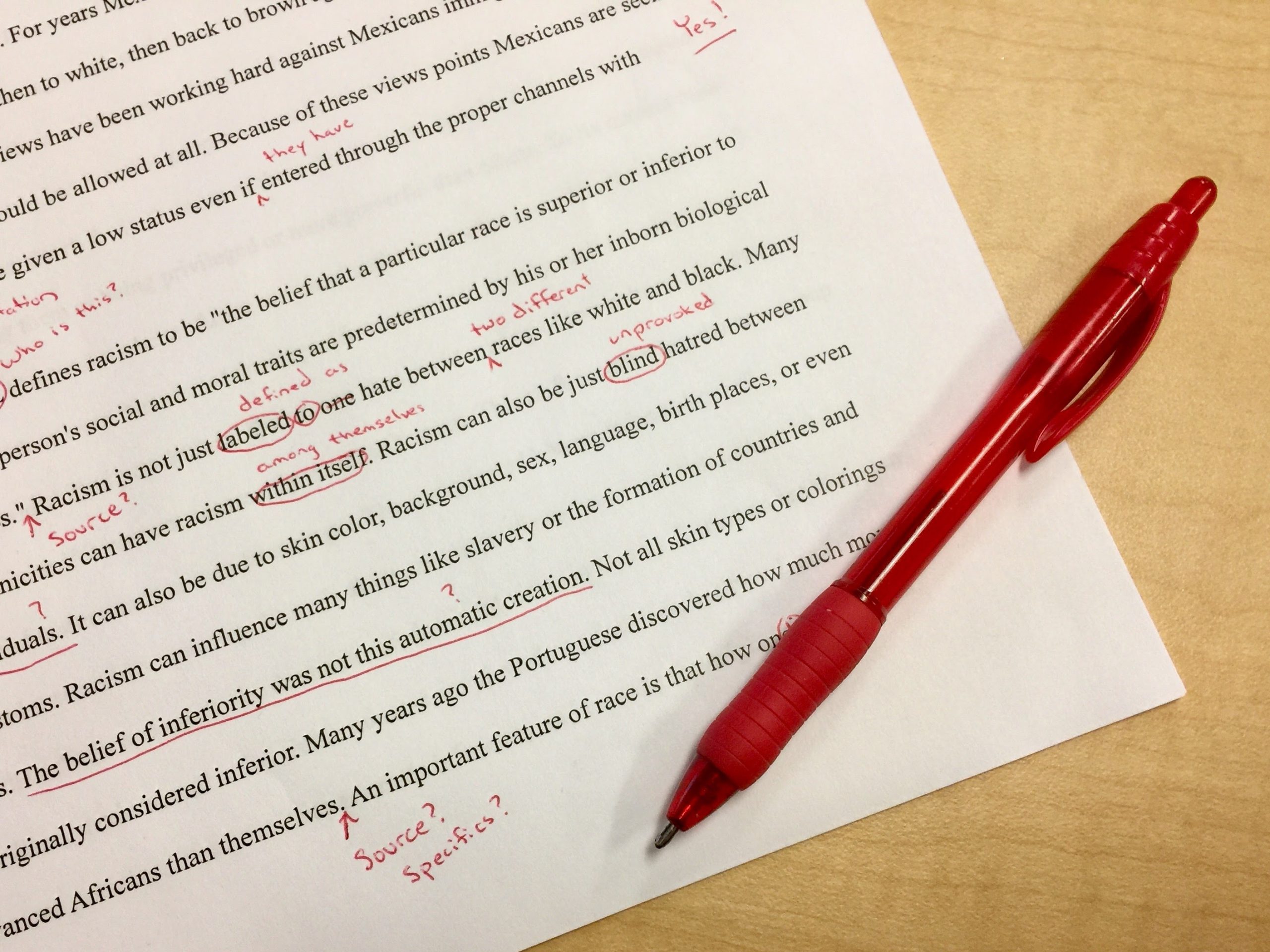

La moraleja de todos los datos que he aportado hasta ahora es que leer y (sobre todo) escribir no son actos instintivos y naturales de nuestra especie sino que, por el contrario, constituyen un arte delicado y complejo. Escribir bien pasa por una mezcla de talento, perseverancia y formación. Por ello, quienes hacen públicos textos escritos como parte de su labor profesional (publicistas, periodistas, escritores/as) necesitan a alguien que acometa la corrección profesional. No solo para que les revise los aspectos más formales (nadie quiere publicar un texto lleno de erratas), ni únicamente para que se asegure de que el texto dice lo que quiere decir y de la manera más precisa (usando las palabras más adecuadas), sino para algo que yo considero mucho más importante: conseguir que quien esté leyendo procese la información de la manera más sencilla posible.

Porque, tal y como decíamos antes, la actividad de leer es un invento cultural relativamente moderno para el que nuestro cerebro necesita cierta ayuda. Y quienes desarrollan la corrección profesional se encargan de allanarnos el camino. Como parte de su oficio, un buen corrector o correctora mejorará el ritmo, simplificará la sintaxis, añadirá marcadores, ordenará ideas. Quienes leemos no lo notamos, pero el corrector/a nos acompaña en ese extraño proceso que es leer y nos quita las piedras del camino. No deja de ser, como dice Antonio Martín en su magnífico ensayo La mano invisible (CSIC, 2019), una persona experta en control de calidad del texto. Como resultado, quien escribe presenta una mejor imagen y quien lee siente un mayor placer y, por tanto, leerá más.

Creo que es importante que se sepa. Escribir es un arte. Por muy bien que lo hagas, haz caso a la famosa etiqueta de Twitter y #PonUnCorrectorEnTuVida.

Mamen Horno (Madrid, 1973) es profesora de lingüística en la Universidad de Zaragoza y miembro del grupo de investigación de referencia de la DGA

Psylex. En 2024 ha publicado el ensayo "Un cerebro lleno de palabras. Descubre cómo influye tu diccionario mental en lo que piensas y sientes" (Plataforma Editorial).