Para mi madre

Mi primer encuentro con David Lynch fue a finales de los ochenta. La película, Terciopelo azul; el lugar, el extinto Cine Pecime de la Ciudad de México, localizado en avenida Universidad. Me habían suspendido en la escuela. Mi madre –en castigo, imagino– me remitió a trabajar al despacho de mi padre, quien, harto de mí, me envió a entregar unos documentos a Plaza Universidad. Con el objetivo de quemar las dos horas que iba a tardar “el licenciado” que iba a recibir los papeles, opté por entrar al cine sin expectativa alguna de lo que iba a ver. La copia estaba dañada y la calidad del sonido era espeluznante. No importó. De la apertura de inquietantes vallas blancas y jardines de normalidad imposible al petirrojo que devora a un insecto en el regreso al Edén que cierra la película, sin obviar el rostro orgasmeado de Frank Booth (Dennis Hopper) dándose unos jalones de nitrito de amilo mientras le grita a Dorothy Vallens (Isabella Rossellini) que “papi quiere terciopelo azul”, o a Ben (Dean Stockwell) interpretando “In dreams”de Roy Orbison o el beso eterno en la pista de baile entre Sandy (Laura Dern) y Jeffrey (Kyle MacLachlan) fondeado por “Mysteries of love” de Julee Cruise, la experiencia destruyó cualquier resquicio de tranquilidad en mi mente adolescente. Nada volvió a ser igual. No sabía si masturbarme o correr. De lo que estaba seguro era que el cine –la vida, pues– ofrecía un sinfín de posibilidades que hasta ese entonces era incapaz de imaginar. Estaba poseído por una fuerza mucho más grande que yo.

Los otros encuentros se dieron a lo largo de tres décadas. Todos intensos. La pérdida de control, así como la lucha por restablecer el orden idílico tras el descenso de la oscuridad, eran constantes en Lynch. Si bien su obra no está exenta de momentos de paz cósmica (los hermosos finales de El hombre elefante y Una historia sencilla, por ejemplo), su filmografía es un desfile de personajes poseídos que se transforman en alguien más, sea por miedo y ansiedad (Eraserhead, 1977), como consecuencia de la desolación amorosa (Lost Highway, Mulholland Drive, Inland Empire), por desdoblamientos postraumáticos (Twin Peaks) o por curiosidad morbosa (Blue velvet). Quizá la representación más descarnada de esta dinámica se encuentra en Wild at heart, cuando Bobby Peru (Willem Dafoe) intenta forzar a Lula (Laura Dern) en el cuarto de hotel. Lula termina calentada al extremo por la vulgaridad de Peru (“Fuck me”), quien pierde interés una vez que quiebra la voluntad de su víctima (“Someday honey, I will”). En “David Lynch keeps his head”, célebre texto publicado en la revista Premiere (1996), David Foster Wallace definía a lo lyncheano como “un tipo particular de ironía donde lo muy macabro y lo muy mundano se combinan de tal manera que revelan la perpetua contención de lo primero dentro de lo segundo”. Sin embargo, como argumentaba el mismo Foster Wallace en un añadido a este texto publicado antes de su suicidio en 2008, no hay cinismo en Lynch. Como sucede con Dale Cooper al final de la segunda temporada de Twin Peaks, cuando el demonio Bob infiltra el cuerpo y alma del detective, los personajes de Lynch no deciden ser malvados: el mal los habita. En palabras de Wallace:

Las películas de Lynch no son sobre monstruos (es decir, personas cuya naturaleza intrínseca es malvada), sino sobre apariciones, del mal como entorno, posibilidad y fuerza. Los villanos de Lynch no sólo parecen malignos o enfermos, sino extasiados, transportados: están, literalmente, poseídos.

¿Cómo escapar del influjo? No extraña que la fuga psicogénica sea un concepto central en Lynch: ante la culpa generada frente a una situación traumática, la mente inventa una realidad alterna donde, si bien ciertos personajes, símbolos y situaciones guardan similitudes con la realidad factual, las características representativas, escenarios espacio-temporales y resoluciones narrativas se alteran sustancialmente, todo con el fin de brindar una posibilidad de escape. En Lost Highway (1997), antes de lidiar con el peso de asesinar a su esposa Renee (Patricia Arquette, de belleza apagada y pelo negro), Fred Madison (Bill Pullman) escapa a una fantasía noir donde, transmutado en héroe juvenil a la James Dean (Balthazar Getty), rescata a una enculadísima Alice Wakefield (Arquette, ahora rubia y fatal al estilo Barbara Stanwick en Double Indemnity), de un círculo criminal de explotadores porno que la obligaba a prostituirse al ritmo de “I put a spell on you” en versión Marilyn Manson. Tras ordenar el asesinato de su antigua amante Camilla (Laura Harring) en Mulholland Drive (2001), la despechadísima Diane Selwyn (Naomi Watts) se sueña como una pueblerina inocente de deslumbrantes habilidades actorales que descubre el amor en Hollywood gracias a Rita (Harring, ahora extraviada y vulnerable), a la que salva de la orfandad existencial, no sin antes regalarnos una de las secuencia lésbicas más memorables del siglo. Antes de reconocerse como protagonista de una traición amorosa que deviene en homicidio y la muerte del hijo que espera a causa de la propia infidelidad, una “mujer en problemas” (Laura Dern) se fragmenta en por lo menos cinco dimensiones narrativas en Inland Empire: la de una pobretona embarazada en un pueblito de Pomona; la de una actriz olvidada cuyo último tren a la fama consiste en sacar adelante el papel de Susan Blue en On High in Blue Tomorrows; en Susan Blue, la protagonista de On high in blue tomorrows, la película dentro de la película; en una violenta asesina que confiesa impúdicamente sus crímenes en un interrogatorio de naturaleza kafkiana, y la de una prostituta polaca (Karolina Gruszka) que deambula por opresivas calles industriales donde la perdición se encuentra a la vuelta de la esquina.

La posesión opera también para el espectador. Para Lynch, los sueños –el cine mismo, los mundos que alucinamos en la oscuridad– son el multiverso. Otro encuentro con Lynch: la película, Mulholland Drive; el lugar, una sala ubicada en Insurgentes Norte. ¿Por qué varias personas en la audiencia temblamos en sincronía con Diane y Rita cuando el presentador-mago-espiritista del Club Silencio invoca fuerzas que descubren la pesadilla de lo que sucede en pantalla? “No hay banda There is no band! il n’y a pas d’orchestre! This is all… a tape-recording. It is an illusion. Listen…”

Como lo evidencia la cobertura masiva de su fallecimiento, Lynch es considerado una vaca sagrada de influencia cultural irrebatible. De manera similar a iconos fílmicos del pasado (Hitchcock, Fellini, Chaplin), su nombre forma parte de un vocabulario compartido que remite a surrealismo, sueños y misterio, incluso para personas que nunca han visto sus películas o las descalifican como inentendibles. Muchos olvidan que durante buena parte de los noventa, sobre todo en el periodo posterior a la hoy revalorada Twin Peaks: fire walk with me (1992), el grueso de la crítica y la industria lo daba por acabado.

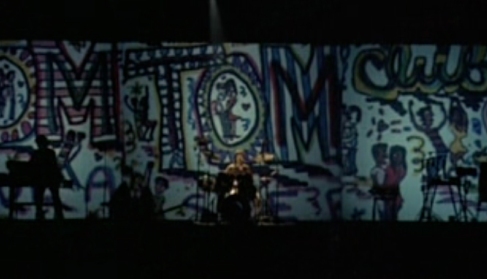

También se pasa por alto que, amén de las palmas y reconocimientos generados por la tercera temporada de Twin Peaks (2017), el director no pudo obtener el apoyo económico para desarrollar diversos proyectos, razón que lo llevó a refugiarse en la pintura y aventuras musicales, como sus colaboraciones recientes con Chrystabell. Fue precisamente durante la promoción del disco Cellophane Memories (2024) cuando Lynch reveló que padecía un enfisema pulmonar que le impedía trabajar fuera de casa. Nunca se arrepintió de fumar. Un gigante irremplazable. En sueños, caminamos contigo. ~