1

¿Quién quiere vivir para siempre? Entre la gran cantidad de pensadores que se lo preguntaron estuvo Truman Capote. “Aparentemente casi todo el mundo, pero es una idiotez”, se respondía el escritor en su Autorretrato. “Después de todo, existe algo llamado saturación de vivir: ese punto en que todo es puro esfuerzo y total repetición”.

En su cuento “El inmortal”, Borges escribió que “en un plazo infinito le ocurren a todo hombre todas las cosas […] Homero compuso la Odisea; postulado un plazo infinito, con infinitas circunstancias y cambios, lo imposible es no componer, siquiera una vez, la Odisea”. Francis Bacon, en su ensayo “De la muerte”, había planteado que “un hombre moriría, aunque no fuera ni valiente ni miserable, solo por el cansancio de hacer lo mismo una y otra vez”.

En la pieza teatral El caso Makropulos, del escritor checo Karel Čapek, Elena, la protagonista, gracias a los efectos de un elixir elaborado por su padre, lleva tres siglos sin envejecer. Tiene 342 años, pero los últimos trescientos los ha vivido con el cuerpo de una mujer de 42. Y está tan harta que decide morir. “¿Cree el optimista que es malo vivir sesenta años pero bueno vivir trescientos?”, se preguntaba Čapek después de la publicación de su obra. “Creo que, cuando declaro que una vida con una duración normal de sesenta años es suficientemente buena, no soy culpable de incurrir en un pesimismo criminal”.

2

Casi todo lo que hacemos lo hacemos porque envejecemos y porque vamos a morir. La frase puede sonar un poco trágica y pesimista, pero es crudamente cierta. El filósofo británico Bernard Williams se inspiró en la obra de Čapek y escribió el ensayo “El caso Makropulos: reflexiones sobre el tedio de la inmortalidad”, publicado en 1973. Afirma allí que “la inmortalidad, o un estado en que no existe la muerte, no tendría sentido; de algún modo, la muerte es lo que da sentido a la vida”.

Jonathan Weiner, en su libro Long for This World: The Strange Science of Immortality (traducido al castellano como Aferrados a la vida: la extraña ciencia de la inmortalidad), plantea que detener el envejecimiento, anular la posibilidad de la muerte, “tendría efectos extraños sobre nosotros, porque ninguna de las etapas de la vida tiene en sí misma mucho sentido; cada una tiene sentido en relación con la siguiente y la siguiente, solo en una serie”.

Y después añade: “Somos intérpretes de nuestro yo, somos dramaturgos de nuestra vida, y necesitamos la muerte para bajar el telón, o la función durará demasiado, la historia perderá toda su condición y dejará absolutamente de ser una historia”.

El caso es que no sabemos, por suerte, cuándo nos vamos a morir. El bueno de Karel Čapek —famoso además por haber acuñado, un par de años antes de imaginar la historia de Elena Makropulos, el término robot— se conformaba con vivir sesenta años, pero no llegó a cumplir 49. ¿Cuántos viviremos cada uno de nosotros? Saberlo sería el más terrible de los spoilers. Alejandro Dolina describe en una breve fábula cómo enloqueció un hombre que sabía que iba a morir un viernes. Y, sin embargo, a muchas personas sí les toca atravesar una experiencia tan terrible como esa.

3

Hace dos meses y medio, la escritora estadounidense Amy Krouse Rosenthal publicó en The New York Times un artículo tiulado “You May Want to Marry My Husband” (traducido al castellano como “Deberías de casarte con mi esposo”). Contaba que en septiembre de 2015 le habían detectado un cáncer y que, debido a eso, probablemente solo le quedaran “algunos días como persona en este planeta”. Hacía un panegírico de su marido, Jason, y, tras lamentar no tener más tiempo para pasarlo con él, explicitaba el objetivo de su texto, que el título anticipaba: “Que la persona apropiada lea esto, busque a Jason y empiece otra historia de amor”.

El texto es conmovedor. Más aún si se tiene en cuenta que la autora murió diez días después de su publicación.

Es una historia que puede remitir a muchas otras. A mí me transportó de inmediato a la película Mi vida sin mí, de 2003, dirigida por la catalana Isabel Coixet. Cuenta la historia de Ann, una mujer de 23 años y madre de dos hijas a quien le diagnostican una enfermedad terminal, y que decide preparar a sus familiares y amigos para cuando ella no esté, pero sin que ellos mismos lo sepan. Antes del estreno, la directora la definía así:

“La película empieza el día en que le dicen que le quedan apenas dos meses de vida y ella decide no contárselo a nadie, ni siquiera a su marido. Porque ese día empieza su verdadera vida. En esos dos meses Ann hace todas las cosas que siempre ha querido hacer, todas las pequeñas cosas que ha ido dejando de lado, ‘que hará más adelante’. Ese ‘más adelante’ ya no existe y Ann elabora concienzudamente una lista de ‘Cosas que hacer antes de morir’. Cuando llega al final de la lista sabe que va a morir.”

4

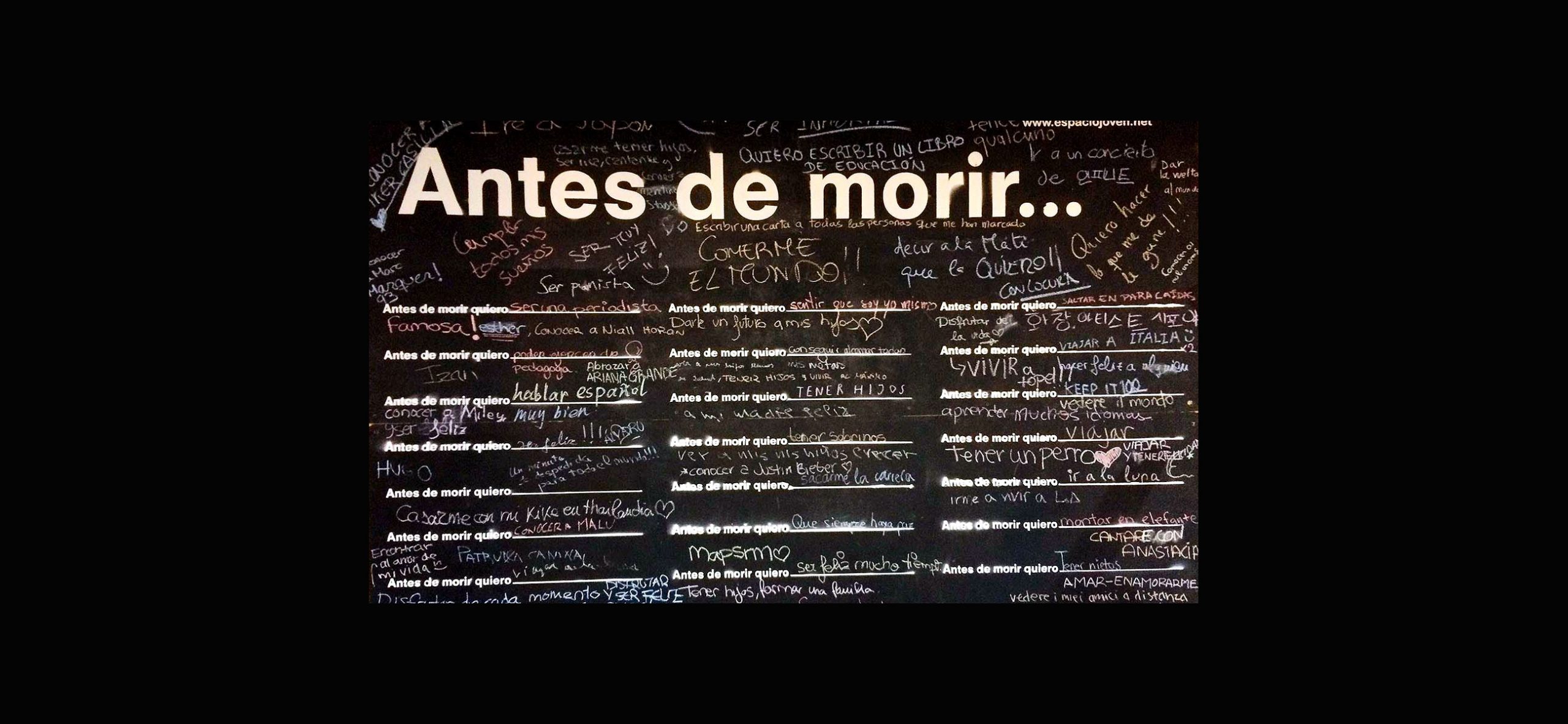

En el fondo, todos tenemos un listado de “Cosas que hacer antes de morir”. Cada uno a su manera. Nadie lo tiene escrito en un papel. Pocos lo elaboran de manera tan concienzuda. La mayoría no piensa en ello en su día a día, y esto puede ser, básicamente, por dos razones: una mala y una buena.

La mala es invertir el tiempo de la vida (ese que no nos importaría dilapidar si fuéramos inmortales o en un estado en que no existiera la muerte, pero que a nosotros se nos va y no vuelve más) en necesidades falsas, como tener siempre el último modelo de auto o de teléfono.

La razón buena consiste en estar ocupado en las pequeñas tareas que conducen a las cosas que uno quiere hacer antes de morir. Preparar a un hijo una comida saludable es ayudarlo a que sea una persona feliz. Tomar una copa de vino contemplando un atardecer sin preocupaciones contribuye a la propia felicidad (y, por añadidura, a la de los seres queridos). Escribir una página, pintar un cuadro o componer una canción del mejor modo en que uno es capaz equivale a poner un ladrillo más en el edificio de su obra. Sea lo que fuere su obra, pero que en cualquier caso es el modo en que los humanos creemos trascender a la muerte y encontramos un sentido para nuestras existencias.

“Ser inmortal es baladí; menos el hombre, todas las criaturas lo son, pues ignoran la muerte —anota Borges en otro pasaje de su citado cuento—; lo divino, lo terrible, lo incomprensible, es saberse inmortal”. Conviene que veamos, entonces, el lado bueno de nuestra mortalidad. Karel Čapek, que no pudo vivir los sesenta años con los que se conformaba, murió el día de Navidad de 1938. Ahora existe en Praga la tradición de dejar, en las cercanías de cada aniversario, robots de juguete en su tumba. Vivir de manera tal que a uno lo recuerden cuando haya caído la última hoja en su calendario: ese es un buen objetivo, una buena cosa que hacer antes de morir. Uno no estará allí para disfrutarlo, pero puede ser la forma en que más se disfrute el andar por estos caminos.

(Buenos Aires, 1978) es periodista y escritor. En 2018 publicó la novela ‘El lugar de lo vivido’ (Malisia, La Plata) y ‘Contra la arrogancia de los que leen’ (Trama, Madrid), una antología de artículos sobre el libro y la lectura aparecidos originalmente en Letras Libres.