Era Rafael Tovar y de Teresa un amigo extraordinario. Al enterarme de su muerte (tristísima, prematura, injusta) vinieron a mi mente sus actos de generosidad. Un día, conversando sobre música clásica (su pasión rectora), me preguntó cómo la escuchaba. “En CDs, en la radio”, respondí. “Pues yo tengo cerca de cien mil discos y CDs capturados en el iPod –me dijo–, si quieres mándame uno con la capacidad suficiente y te lo transfiero completo”. Dicho y hecho. No solo recibí el aparato con ese tesoro que me acompaña en las tardes sino un inmenso catálogo con el registro de cada autor, composición, intérprete, etc. Esos actos eran característicos de Rafael.

Más que un funcionario cultural fue un servidor público de la cultura, el más sobresaliente desde Jaime Torres Bodet. Rafael poseía una sólida formación clásica y una cultura vastísima en las artes y las humanidades, y supo aplicarlas a mil iniciativas (conciertos, exposiciones, ediciones, festivales) con sentido de oportunidad y buen gusto. Su divisa no era hacer muchas cosas sino hacer las necesarias, siempre bajo un criterio de excelencia. Tenía una curiosidad alegre e insaciable, un notable equilibrio de juicio, un trato finísimo y la prudencia necesaria para navegar por las aguas turbulentas de nuestro medio cultural. Rafael, en una palabra, se llevaba bien con todos (o casi con todos) no porque les diese a todos por su lado sino porque sabía reconocer la valía de cada quien. Aristócrata del espíritu, nació inmune a la envidia. Celebraba el bien ajeno, lo veía como propio.

Igual que su hermano Guillermo (que se fue como él, antes de tiempo, dejando un hueco inmenso) Rafael sintió su linaje como el llamado a la preservación de la memoria. Escribió libros muy apreciables sobre don Porfirio cuya posteridad, con razón, le parecía injusta. Al acercarse el bicentenario en 2010 acarició la idea de encabezar un esfuerzo nacional que fuese digno de las Fiestas del Centenario de 1910. El Gobierno no lo apoyó pero Rafael vertió aquella modesta utopía suya en un libro de homenaje a ese momento estelar de la época porfiriana.

Cuando un amigo se va uno quiere retener lo específico suyo, un retrato íntimo que perdure. Cierro los ojos y lo veo saliendo de la National Portrait Gallery en Londres. Fue un encuentro fortuito. Iba vestido impecablemente, como siempre, con su inconfundible Tweed (gusto que compartía con Guillermo), camisa de rayas, fina corbata, pantalón beige, mocasines de color marrón, un gran abrigo y bufanda. Solo dejaba a la intemperie su rasgo insignia, su hermosa cabellera plateada. “No te pierdas la exposición de Sargent”, me dijo, con esa autoridad de quien ha visto todos los museos y colecciones y detecta lo único e imprescindible. Esa noche fuimos con Mariana, su mujer, a Covent Garden. No recuerdo qué escuchamos pero sí los sutiles comentarios de Rafael: ecos, versiones, pasajes.

He llegado a creer que la muerte de Guillermo fue el origen de la suya propia. Sin ser gemelos y siendo tan distintos (volcánico aquel, sereno éste) los unía un cordón existencial que, al cortar la vida de uno, podía llevarse la del otro. Rafael fue más gregario que Guillermo. Supo viajar (como Embajador en Italia hizo un papel sobresaliente) y hacer suyas las capitales del mundo (Roma antes que ninguna otra). Y fue un hombre de familia. Recuerdo la ternura con que orientaba las lecturas de sus hijas pequeñas cuando lo visitaban en su oficina de la calle de Arenal. Pero había una melancolía insondable en el rostro de los dos hermanos. La pérdida de un reino. El choque de una realidad brutal con el platónico mundo de su sensibilidad y su cultura. Vivían como en un 1910 eterno. Eran sobrevivientes de otra era.

“Ánimo, Rafa”, le decía yo, mientras le recomendaba sillas ergonómicas o ejercicios que sirvieran a su mermada salud. Quise pensar que su mal no era tan grave porque él –ahora me doy cuenta– lo ocultó al mundo con un pudor heroico. “Lo fundamental es no desfallecer, tener proyectos, conservar la fortaleza”, me decía, como consolándome preventivamente de su partida.

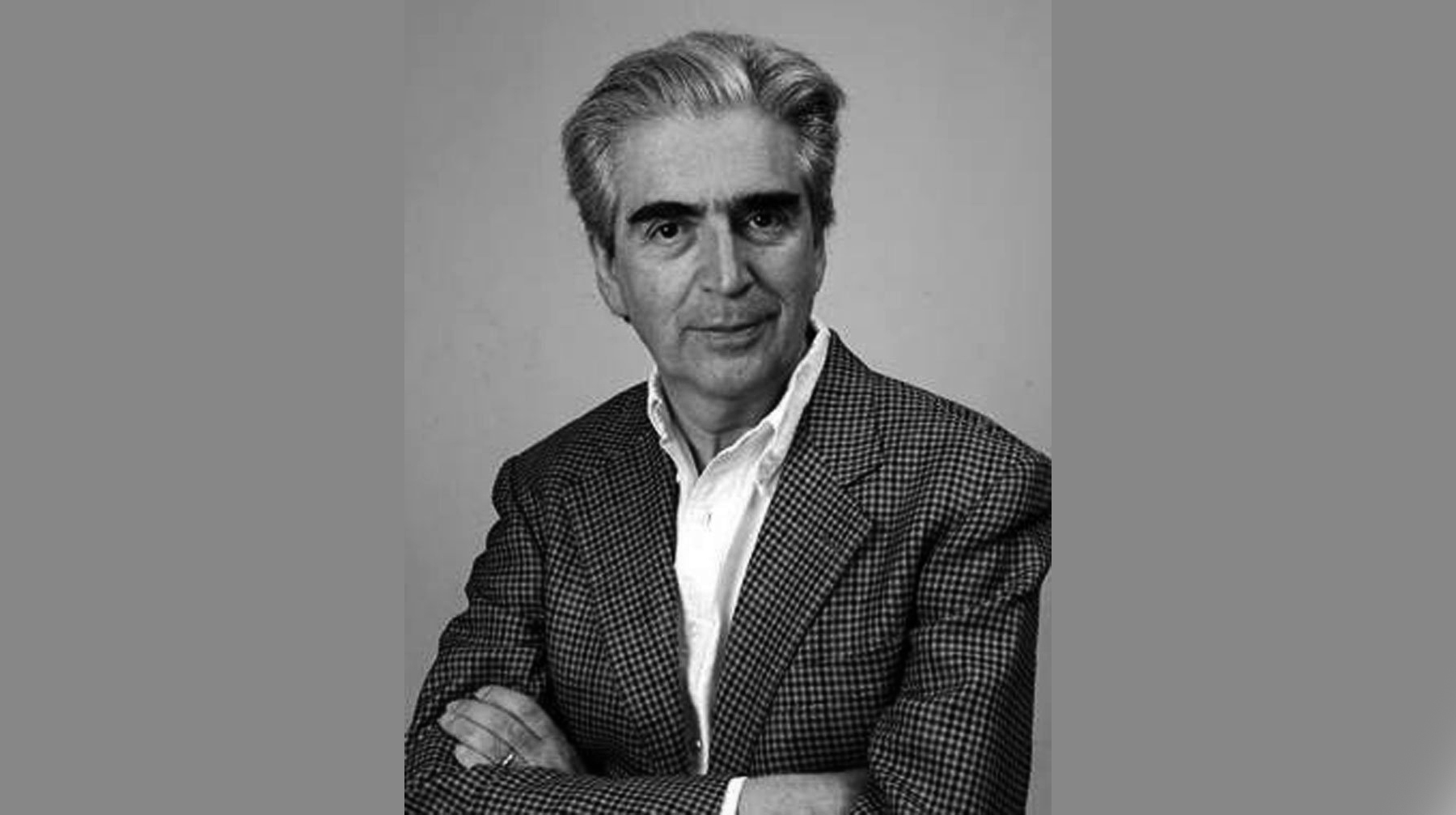

Veo su foto, la nobleza de su rostro. Releo sus mensajes, donde me refiere su última lectura: Cronología del progreso, de Gabriel Zaid: “No creo que en México se haya escrito un libro más universal”. Voy al velatorio: nunca vi más arreglos florales. Algo muy bueno de México se ha ido con él: la decencia personificada al servicio de la cultura. Lo evocaré con su música, cada tarde.

Publicado previamente en el periódico Reforma