Escucha al autor:

El elefante apareció en la madrugada. Benjamin, el cuidador de la unidad de reintegración para elefantes del dswt (David Sheldrick Wildlife Trust) en Ithumba, al norte del Parque Nacional Tsavo, en Kenia, lo vio adentrarse entre los matorrales, arrastrando un cable y cojeando por una herida en la pata. Como todas las mañanas, Benjamin –un keniano discreto, de sonrisa constante pero mirada melancólica– llevaba un registro de los elefantes que se reúnen en el foso de agua de la estacada para beber. Anotó que un macho de más de veinte años estaba lastimado. A las 8:30, Nick Trent, uno de los pilotos del dswt, me invitó a subir a su avioneta para encontrar al animal. Desde la estrecha cabina observé planicies de arbustos marchitos, apenas coronados de verde, interrumpidas por formaciones rocosas y montes de piedra pálida que parecían salidos de El rey león. No vi una sola calle o casa en el parque. Lo que sí vi fueron elefantes, guarecidos debajo de las ramas secas en pequeñas familias: una postal del África salvaje. Después de casi una hora de estar en el aire (y, en mi caso, de contener las náuseas), Nick encontró al macho herido.

A mediodía, en la pista de aterrizaje se reunió el equipo que incluía dos jeeps, un helicóptero, una avioneta, un doctor y personal tanto del dswt como del kws (Kenya Wildlife Service). La encomienda era ir a curar al elefante. Nick despegó de nuevo. Yo acompañé al kws a bordo de un jeep verde militar.

Frenamos en un camino de terracería, levantando una nube de arcilla. A través del parabrisas vi el helicóptero, detenido a la mitad del cielo, frente a nosotros. En un portavasos crujían las voces de un walkie talkie. El elefante, me dijo un joven del kws, rifle al hombro, estaba escondido cerca y por eso nos habíamos detenido. La avioneta de Nick planeaba cada vez más bajo para dar con las coordenadas exactas del macho. Abrí la puerta y otro miembro de la patrulla me sugirió no alejarme demasiado. En cualquier momento, el elefante podía salir corriendo para embestirnos. Si así sucedía, tendríamos segundos para subir a la camioneta y alejarnos antes de acabar llantas para arriba, con un animal de cinco toneladas encima.

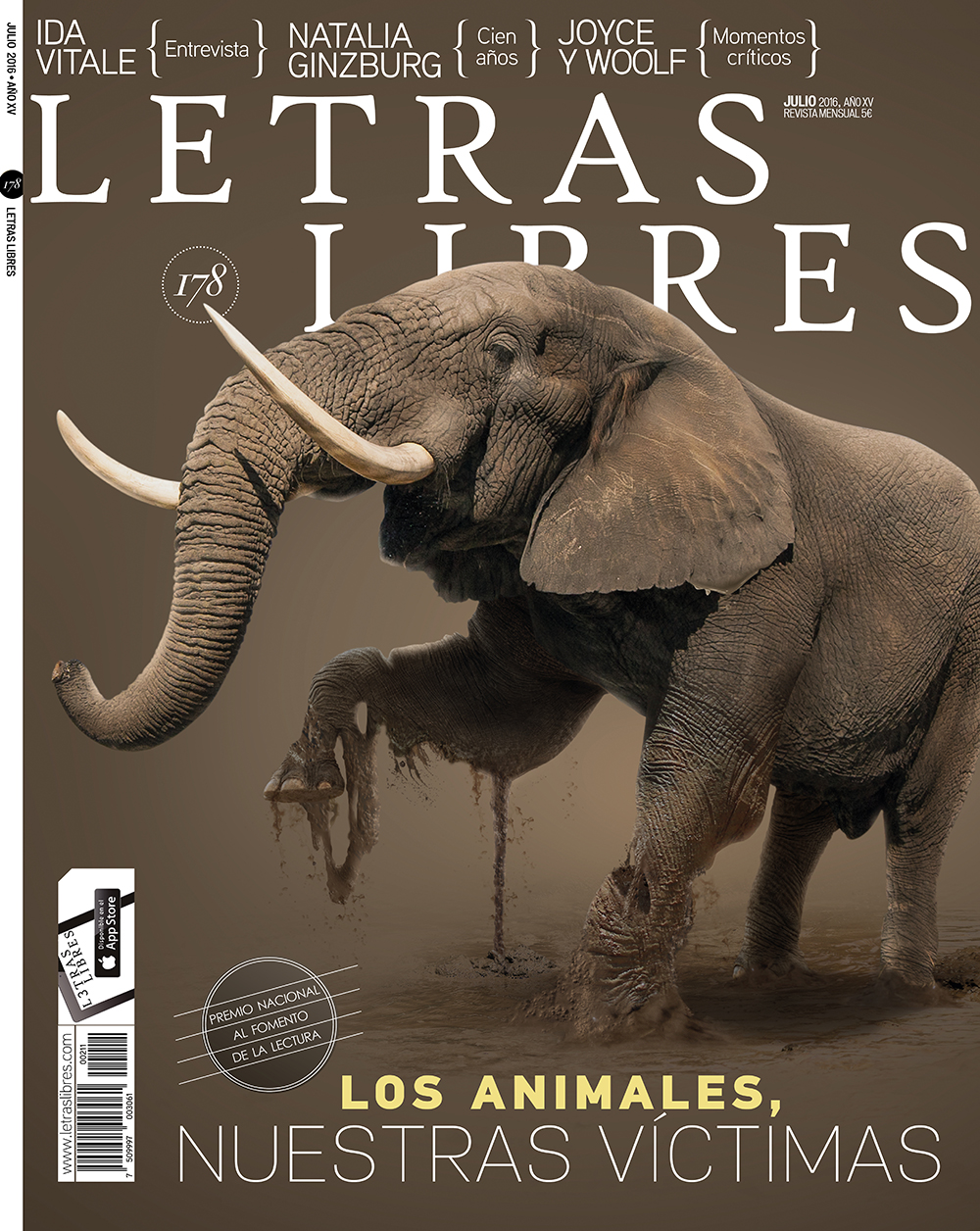

Un rifle se asomó del costado del helicóptero y disparó un dardo rosa hacia los árboles. Todos guardamos silencio. Algo sacudió las ramas con la fuerza de un vendaval. Caí en la cuenta de la distancia que me separaba de la camioneta. Frente a mí, un macho de tres metros de altura, con colmillos cortos y sucios, irrumpió en el camino, barritando mientras sacudía la trompa. Venía hacia nosotros, pateando polvo, más molesto que asustado. Me eché a correr con el corazón en las anginas y no volteé hasta estar a bordo de la camioneta, con el chofer acelerando en reversa.

El elefante se detuvo a un costado del sendero. El primer dardo había fallado, pero el segundo le dio directo en su enorme trasero. Al cabo de unos minutos, cayó dormido en un claro.

Los elefantes pequeños dan la impresión de haber salido del suelo; su cuerpo se asemeja a la corteza de un gran árbol. Al caminar, apenas si levantan las patas, como si no quisieran alejarse de la tierra. Son criaturas enternecedoras, que siempre parecen buscar el cobijo y la sombra de sus parientes. Los elefantes adultos son otra cosa: atentos, desafiantes y tan poderosos que a su paso, más de buldócer que de animal, dejan estelas de destrucción entre las plantas. Esa era la primera vez que veía a uno de cerca. Aun sentado era más alto que nosotros; su trompa, más larga que mis brazos extendidos. No pude dejar de tocarlo, mi mano pálida contrastaba con el edredón gris y áspero de su piel. Era cálida al tacto, como una piedra al sol.

Seguros de que estaba dormido, los miembros del equipo se dieron a la tarea de sanarlo. Por la posición en la que había caído, primero había que recostarlo e impedir que su propio peso le estrujara los pulmones. Todo el equipo lo tuvo que empujar. Después, un guardia colocó una varita de madera en la trompa para permitirle respirar (su respiración se escuchaba como si viniera de un pozo muy hondo, incluso si me paraba al otro extremo de su cuerpo). Le quitaron el cable de la pierna, una trenza de metal más ancha que una manguera. Al ver que la herida estaba en el muslo opuesto, le amarraron las patas, conectaron la cuerda a la defensa del jeep y tiraron en reversa hasta voltearlo. Todo esto a contrarreloj: el animal moriría si no despertaba pronto y solo un estimulante, suministrado por el médico, lo podría espabilar.

Finalmente, la patrulla pudo examinar la herida, un boquete ovalado que había perforado la piel, dejando el músculo al descubierto. Entre cuatro la lavaron con agua oxigenada –la llaga soltó tal cantidad de espuma que podría haber llenado una cubeta– y después con un desinfectante azul. Un cazador lo había herido con una lanza.

Nos alejamos, el médico inyectó el estimulante y el elefante despertó. El chofer lo observaba con una mano al volante y la otra sobre la palanca de velocidades: aún podría atacarnos. Por fortuna, se enfiló hacia los árboles y avanzó, muy lento, hasta desaparecer entre las ramas (los elefantes nunca hacen ruido al andar, pero ni siquiera ese silencio los protege). La operación entera duró más de siete horas, tomó cuatro o cinco vuelos, un esfuerzo conjunto de más de diez personas por cielo y tierra, dos dardos de cien dólares cada uno y litros de antisépticos.

¿Por qué cuidar al elefante así? No faltan ecólogos, científicos y pesimistas que se lamentan del énfasis desmedido que la conservación pone en salvar al más grande mamífero terrestre. Me parece que abordar el problema al revés ofrece un contraargumento sólido. Si no podemos salvar a un animal tan majestuoso como el elefante, ¿qué posibilidades tiene un insecto de recibir nuestra atención?

…

Como para el león, el tigre, el rinoceronte, el búfalo y tantas otras especies de grandes mamíferos, el hábitat y las poblaciones de elefantes se han reducido de forma dramática con el avance de la civilización. Utilizado como peón de guerra y masacrado por su marfil, el elefante africano, que en tiempos de la Roma antigua ocupaba todo el continente salvo algunas secciones del desierto del Sahara, ahora subsiste en parques y reservas dispersos a lo largo de África. Si bien es difícil saberlo con exactitud, World Wildlife Fund calcula que a principios del siglo XX entre tres y cinco millones de elefantes pastaban por el continente. Azuzada por múltiples conflictos armados –la Guerra de Ogaden, las guerras civiles en Sudán, pugnas independentistas en Sudáfrica– y por la creciente demanda de los cada vez más acaudalados consumidores asiáticos, la crisis del marfil de los ochenta diezmó a la población. Solo en Tanzania murieron alrededor de 236.000. Kenia, que antes de la crisis contaba con 167.000, se quedó con poco menos de una décima parte. Angola, con alrededor de doscientos mil en los setenta, hoy en día cuenta con mil o menos.

La matanza no cesó hasta que la Convention on International Trade in Endangered Species (cites), que ya había intentado –sin éxito– establecer cuotas para la venta de marfil, instrumentó un veto en 1990. Como explica Carl Safina en Beyond words, “los precios del marfil se colapsaron de inmediato. Las poblaciones aumentaron. El veto funcionó”. En 1999, sin embargo, “cites le permitió a Zimbabue, Botsuana y Namibia vender cincuenta toneladas métricas de marfil a Japón, aduciendo que se trataba de una venta única. China quiso entrar a la compra. En 2008, administradores de cites le permitieron a ese país comprar marfil incautado proveniente de Botsuana, Namibia, Sudáfrica y Zimbabue”.

Esta última venta volvió a encender el mercado y la demanda de marfil, abriendo las puertas de la caza ilegal. De acuerdo a datos del Elephant Trade Information System, citados en el informe Elephants in the dust, el comercio de marfil se mantuvo estable de 1999 hasta alrededor de 2006, y escaló rápidamente hasta alcanzar un pico en 2011. Para 2009, la Proporción de Elefantes Matados Ilegalmente (o pike, por sus siglas en inglés), que registra la cantidad de elefantes que han muerto por causas naturales contra aquellos que han sido abatidos por seres humanos, se incrementó a lo largo de África, llegando a niveles catastróficos en África Central. De acuerdo con Ivory’s curse, un estudio publicado por la fundación Born Free, en los últimos diez años esta región ha perdido el 70% de sus elefantes. Para 2011, nueve de cada diez cadáveres habían sido víctimas nuestras. La crisis también ha vuelto a África del Este. La gigantesca reserva Selous en Tanzania, la más grande del mundo, ha perdido al 66% de su población desde 1976. En Niassa, Mozambique, el declive ha sido del 40%. En Kenia la masacre creció exponencialmente, de menos de cincuenta elefantes asesinados en 2007 a cuatrocientos en 2012. En poco más de treinta años la población en toda África se ha desplomado de 1,3 millones a medio millón (en los cálculos más optimistas); según cifras de la Wildlife Conservation Society 96 elefantes mueren por su marfil cada veinticuatro horas.

En 1976, un kilogramo de marfil valía cinco dólares con 77 centavos. Hoy en día, su costo en Asia supera los tres mil dólares por la misma cantidad (en África, un cazador puede conseguir de cincuenta a cien dólares por kilo). El incentivo económico para los habitantes del continente más pobre del planeta es evidente. No es sorpresa que, según análisis de Monitoring of Illegal Killing of Elephants, “el nivel de pobreza adentro y alrededor de los sitios donde han muerto elefantes ilegalmente […] tiene una correlación directa con los niveles de caza furtiva”.

…

De niño, uno de mis pasatiempos predilectos era ver los documentales de National Geographic, una serie de cintas Betamax, con fundas amarillas, cada uno dedicado a un animal distinto. Pandas, ballenas, osos grizzly, tigres siberianos: la colección era un viaje por el mundo a través de su fauna. Mi favorito era el del elefante, en cuya carátula aparecía un macho inmenso, con un colmillo trunco, fotografiado a ras del suelo y en actitud de combate, que ocupaba la mayor parte del rectángulo de cartón. A través del documental imaginé África como una tierra poco habitada donde los animales migraban de un extremo a otro, alejados de los seres humanos, sus avenidas, edificios y manchas urbanas.

Visité Kenia en 2015, aferrado a esa idea romántica a pesar de que durante años he seguido los efectos devastadores que la caza ilegal ha tenido sobre los elefantes en África. Mi anfitrión fue el dswt, una organización con base en la capital de Kenia, Nairobi, dedicada a la conservación de diversas especies y, en particular, del ele- fante. Desde hace casi cuarenta años, el dswt rescata elefantes huérfanos, los cría en una guardería a las orillas de Nairobi y, ya mayores, los transporta de vuelta a Tsavo, un inmenso parque nacional, donde se encarga de reintegrarlos a la vida salvaje. Viajé para conocer el trabajo del dswt, no solo con los huérfanos sino en las zonas protegidas de Kenia y, sobre todo, en Tsavo, donde la organización patrulla en busca de cazadores y cura a animales heridos en colaboración con el kws.

El viaje comenzó en Nairobi, donde pasé un día en el orfanato, charlando con sus cuidadores y conociendo a los pequeños elefantes, cada uno con un establo que, junto a la puerta, lleva su nombre. Después me dirigí a las instalaciones del dswt en Ithumba. Lejos de centros rurales y cerrado para cualquier turista que no sea un donador de la fundación dispuesto a pagar alrededor de seiscientos dólares por noche, más los 75 dólares para entrar al parque, Ithumba es lo más cerca que estuve de adentrarme en esa África que conocí a través de los documentales.

Si bien me impresionó ver a mi animal favorito en libertad, en un principio no entendía por qué alguien que no fuera un invitado de prensa pagaría esa cantidad, con el trayecto de siete horas de Nairobi a Ithumba –primero, a través de una carretera de dos carriles y, después, por un larguísimo trecho de pedregosa terracería–, para ver un animal que habita otros parques, más accesibles y cercanos a la capital, como el famoso Amboseli, en las faldas del Kilimanjaro. Tuve que salir de Ithumba para comprender que la experiencia que ahí viví –ver cómo sedaban y curaban a aquel enorme macho y fotografiar manadas enteras bebiendo al amanecer– no solo es un privilegio sino un lujo extravagante. Conocer a un elefante adulto tan de cerca, en su hábitat natural, es una certeza para quienes visitan Ithumba pero solo una posibilidad para aquellos que se hospedan en los hoteles de Voi o el resto de Tsavo. En otras palabras, Ithumba es un pase vip para la vida salvaje de África.

“En Kenia, trescientas mil personas dependen del turismo directamente y todos los turistas llegan queriendo ver un elefante”, dice Safina. El turismo genera el 12,5% de las ganancias del gobierno keniano y casi el 11% del empleo. En una situación ideal, una industria turística saludable incentivaría la protección de su animal más popular y disuadiría a las poblaciones aledañas de incurrir en la caza ilegal. Para los pragmáticos, el turismo ayuda a otorgar un valor económico a los animales. No obstante, desde el punto de vista de Nick Trent, el turismo en Kenia está sujeto a las veleidades de los organismos británicos y estadounidenses, que emiten alarmas para decidir a cuál país es seguro viajar y a cuál no. Como guía de facto, Nick fue un interlocutor locuaz y ameno. “El secuestro de ciudadanos británicos en Lamu en 2011 básicamente acabó con el turismo”, me dijo, sacudiéndose el pelo del polvo que acumula en cada vuelo. Estábamos en el bar vacío del Voi Safari Lodge, un avejentado hotel en Tsavo Este, cuya atracción es un estanque en el que cada mañana se reúnen elefantes. Era el sitio perfecto para hablar de los problemas a los que se enfrenta el turismo en Kenia. Durante mi estancia no conté más de diez huéspedes. Los meseros tenían tan poco trabajo que, a menudo, se les veía perdiendo el tiempo en una sala debajo del bar: ahí seguían los partidos de futbol, en un televisor vetusto empotrado en el techo, entre muebles polvorientos y telarañas. Cuando adelanté mi salida para conocer el lado oeste de Tsavo, el conserje y la cajera entraron en pánico. “¿Pasó algo? ¿Por qué se va?”, me preguntaron.

Durante mi visita, en la temporada alta de octubre a noviembre, los hoteles daban la impresión de ser lugares fantasmales, no muy distintos al Overlook de Kubrick. La industria hotelera de Kenia parece mal preparada para contrarrestar esta tendencia. Dos de los hoteles más grandes del país –pertenecientes a la cadena Serena, en Amboseli y Tsavo Oeste– eran sitios adocenados, mezclas de madera y barro, de cuyas paredes colgaban pósters, mapas y fotografías que probablemente habían permanecido en el mismo lugar desde los setenta. A pesar de sus condiciones, ambos cobraban cantidades exorbitantes por cada noche, gracias a que se encuentran dentro de los parques y permiten al visitante observar a los animales desde verandas y balcones. Para entrar a Amboseli, un residente de África del Este paga alrededor de doce dólares; un extranjero, noventa. La variación en la tarifa busca incentivar a los locales a conocer su fauna (Nick no fue el único miembro del dswt en decirme que el 99% de los kenianos nunca ha visto un elefante: Neville Sheldrick, otro piloto de la fundación, me aseguraría lo mismo unos días después), aunque doce dólares tampoco es lo que podríamos llamar una ganga en un país pobre como Kenia. Para extranjeros y locales, la cercanía con un elefante o una cebra es un lujo que se cobra muy caro. ¿Lo vale?

Mi impresión es que en Kenia el turismo que no es de lujo sufre de un problema tan urgente como la escasez de visitantes: carece de ofertas accesibles y no ha logrado cuantificar el valor de sus atracciones.

…

Una desgracia de la época en la que vivimos es que los animales sean mercancía, con un valor diferente si están vivos y otro si están muertos. El desprecio al medio ambiente es uno de los mayores crímenes del capitalismo: ¿qué es un elefante para mí si no me sirve? El animal no tiene una valía en sí mismo sino en función de nuestros gustos, modas y necesidades. El problema al que se enfrenta parte de la fauna del mundo es que conocemos su valor como piezas de marfil, polvo de cuerno, piel o bilis, pero es mucho más complicado acordar una cifra para el elefante, el rinoceronte, el tigre o el oso que fascina a turistas, impacta al ecosistema y, en ocasiones, se enfrenta al hombre o estropea sus cosechas. En The myth of wild Africa, Jonathan S. Adams y Thomas O. McShane citan al ecólogo Richard Bell, quien afirma que la única esperanza para la vida salvaje en África es que los animales se conviertan en un bien valuable para los locales. “Hay que definir un precio y pagarlo”, dice. Sin embargo, pagar implica un sacrificio, así como aceptar que no todas las áreas serán redituables. Adams y McShane indican que un país rico como Estados Unidos puede darse el lujo de apartar el 4% de su territorio para reservas y parques nacionales, pero para un país en vías de desarrollo como Tanzania, donde un porcentaje altísimo de la población vive de la agricultura y la pesca, es difícil reservar, como hace, el 15% de su tierra. Quizás, afirman, los parques deberían ser más pequeños.

Kenia fue el primer país en quemar marfil públicamente. Lo hizo en 1989 y la segunda vez en abril de este año. Y es en tantos otros sentidos la cuna de la conservación en el África actual, “el país con la reputación de ser el guardián de la vida salvaje más confiable”, en palabras de Adams y McShane, hogar de los Sheldrick y de ecólogos, activistas y biólogos pioneros como Cynthia Moss, Iain Douglas-Hamilton y Richard Leakey; una nación que debe trabajar para que la conservación sea rentable, en gran medida porque ninguna otra se niega tan rotundamente a la caza regulada, otra forma sencilla (aunque cruel) de otorgarle valor a un animal para protegerlo de quien busca cazarlo de manera furtiva. En Sudáfrica, donde cazar elefantes está permitido, el que mata un elefante sin permiso está cometiendo un robo de más de 35.000 dólares (a quién le está robando ese dinero depende del calibre de corrupción del lugar, la fiabilidad del guía y el safari, etcétera). En Kenia, el que mata un elefante acaba con un animal cuya muerte afectará a sus familiares y amigos de maneras aún insondables para el ser humano. Sí, pero ¿cuál es el costo real de ese cadáver, o bien, el valor de ese animal cuando vivía?

Desde un punto de vista ético, matar un animal así de sofisticado, cuya carne no necesitamos, es un crimen. Hay incontables estudios que demuestran la capacidad afectiva del elefante, sus rituales de luto, sus expresiones de alegría y tristeza, y su honda memoria. Como cuenta Safina, en un parque de África “un investigador decidió transmitir una grabación de un elefante que había muerto. El sonido emanaba de una bocina oculta entre arbustos. La familia del elefante no paró de buscar a su pariente. La hermana del elefante muerto lo llamó por varios días. Al cabo del experimento, los investigadores nunca volvieron a hacer algo similar”.

Desde un punto de vista práctico, para un país que depende del turismo y cuyo mayor imán es su vida salvaje, ponderar el valor de esa atracción, y el precio que debe pagar por cuidarla, es algo urgente.

De vuelta a Nairobi hablé con Angela Sheldrick, hija de Dame Daphne, actual directora del dswt y la creadora del programa de huérfanos en línea que permite a cualquiera “adoptar” un elefante en específico, a través de donativos a la organización, y a cambio recibir reportes detallados del desarrollo del animal. El dinero, por supuesto, no va solo al cuidado de ese elefante. La distribución resultaría forzosamente inequitativa. Lo que la organización hace es utilizar esos fondos en el orfanato de Nairobi y en su trabajo en Tsavo, donde –junto con el kws– patrulla la zona en busca de animales muertos y heridos (para llevar un conteo del poaching en la zona), sana elefantes y rescata huérfanos de todo tipo de especies (al momento de mi visita, el orfanato tenía una jirafa, dos avestruces y un rinoceronte ciego). En Tsavo, un parque protegido y desarrollado por los Sheldrick desde los cincuenta, el dswt tiene su sede en Saa Nane, el campamento de reintegración en Ithumba y la estacada de Voi, en la que también había huérfanos (uno era una cebra con muy mal carácter). Además de mantener activas sus unidades veterinarias en casi todo el país, el dswt también gasta en helicópteros y avionetas, por no hablar de la mezcla lactosa con la que alimentan a los elefantes a diario. Sobra decir que su operación no es barata. Angela ha tenido éxito creando opciones turísticas (como la de Ithumba y Umani Springs) y atrayendo a donadores, con presencia en redes sociales y embajadores y visitantes famosos. El resultado es una organización sui géneris que, en palabras de Angela, tiene la fortuna de depender de donaciones generalmente pequeñas y no de donaciones millonarias por las que pelean otras fundaciones y ong.

Varias organizaciones han copiado el programa de adopción del dswt, una manera inteligente de conseguir fondos apelando a la sensibilidad del público y al cariño que suscita la megafauna de África. Angela también ha utilizado su conocimiento del turismo boutique, industria en la que trabajó, para ofrecer lugares como Ithumba y paquetes de hasta veinte mil dólares para dos personas por un safari de ocho días a lo largo de las instalaciones del dswt.

No me sorprendió que una familia cuyo destino ha estado ligado tan íntimamente al elefante como los Sheldrick viviera junto a los animales que rescata. Angela me llevó a su oficina a un costado del orfanato: una recámara/cuartel, llena de computadoras, cámaras digitales y pantallas. La oficina contrastaba con el resto de su casa, acogedora y rústica, rodeada de flores y marcos con fotos de su familia e hijos (había un balón de rugby sobre la alfombra). De ojos claros pero punzantes, con la voz afelpada y un acento que a mis oídos se escuchaba británico, Angela tiene una presencia amable y al mismo tiempo imponente; idónea, tal vez, para una persona cuyo trabajo involucra la dulzura y, con frecuencia, la brutalidad. Las fotos de cadáveres y animales heridos que me mostró en su computadora contrastaban con los adorables huérfanos que dormían en establos cerca de su puerta. Hablamos del cable que encontramos en el elefante en Ithumba, de la importancia de conocer a las tribus para entender a Kenia y del peso del turismo en la conservación. “Cuando vives aquí no puedes depender del turismo”, me dijo. Quizá por eso, en el dswt la solución para seguir protegiendo al elefante combina el turismo de lujo con las donaciones y los ingresos que obtiene de turistas y locales que visitan el orfanato.

Gracias a ellos y al kws, la caza ilegal en Tsavo ha bajado el 50% desde 2012. Hay mucho que aprender y admirarles a los Sheldrick –su cooperación con organismos gubernamentales como el kws, su astuto marketing, su compromiso con la vida salvaje de África–, pero me cuesta trabajo no ver su caso como una afortunada excepción, en la que han influido los vínculos familiares estrechos con el lugar que protegen y un programa de donaciones que, dada su merecida reputación, fruto de más de medio siglo de trabajo, continúa teniendo éxito.

…

Para entender los demás esfuerzos de conservación en Kenia es necesario distinguir entre un parque nacional, propiedad estatal, como Tsavo; una reserva, como el Masái Mara, administrada por un gobierno local y una conservación. Esta última es la tierra apartada por un terrateniente, una corporación, un grupo de dueños o una comunidad para la conservación ambiental, transformados en fundaciones o compañías sin fines de lucro. En Kenia, según lo estipula la Wildlife Act de 2013, “cualquier persona o comunidad que viva con animales puede establecer individual o colectivamente una conservación o un santuario de acuerdo a lo estipulado en esta acta”. Las conservaciones son administradas para sustentar la vida salvaje y el ganado, y también pueden recibir dinero de inversionistas privados, quienes llegan a pagar por los campamentos o eco-lodges donde se hospedan los turistas. Algunos son aún más caros que Ithumba y tan redituables como para atraer la inversión de multimillonarios de la talla de Richard Branson.

En el norte de Kenia, las conservaciones han logrado detener la caza furtiva y alentar a las comunidades a proteger la vida salvaje. Como indica el reporte Ivory’s curse, parte del éxito se debe al Northern Rangelands Trust (nrt), un grupo de veinte conservaciones en el área de Samburu-Laikipia que ofrece diversos incentivos. A través del programa Livestock to Markets (ltm), el nrt brinda acceso al mercado para las comunidades, quienes deben cuidar las condiciones del suelo a cambio de que el ltm compre su ganado (unos diez mil animales al año). A mayor ingreso, menor aliciente para permitir la caza furtiva. “Las conservaciones [del ltm] solo pueden establecerse después de que las tribus negocien y establezcan reglas para el manejo de su ganado –dice el reporte–, las juntas tienen a ancianos de las comunidades, contratan patrullas de las tribus locales, las comunidades mantienen el control de sus finanzas e incluso tienen opción de construir y negociar sus proyectos turísticos […] La tierra manejada por el nrt es casi un 45% más valiosa que la tierra que se encuentra afuera del programa, y análisis de cadáveres demuestran que solo un tercio de los elefantes que mueren adentro del territorio murieron por culpa del ser humano, frente a un 87% afuera del ltm.”

En entrevista telefónica, el coautor de The myth of wild Africa Jonathan S. Adams me aseguró que la Lewa Wildlife Conservancy (sede del ltm) es una de las iniciativas más interesantes, capaz de “recaudar fondos y mantener la integridad ecológica del lugar, así como de vincular los mercados financieros globales con las comunidades locales”. Además, Lewa tiene un historial admirable en protección de animales. Desde su fundación ha perdido solo cinco rinocerontes.

“El turismo es esencial en ciertos contextos –me dijo–. La gente seguirá pagando lo que sea para ver a los gorilas de montaña. O para ir a la reserva Masái Mara. El problema con los parques es que los ingresos no van para la gente que asume el costo de los mismos, sino para el gobierno o para operadores de tours internacionales. Y esa es la injusticia fundamental que se debería abordar.”

Dentro del esquema del nrt, el turismo en la zona ayuda a los habitantes de la localidad. La conservación Namunyak divide sus ingresos, de tal suerte que el 60% de las ganancias turísticas van para los costos operativos del lugar y el resto se dirige a proyectos de la comunidad.

Hacia 2014, el periodista Murithi Mutiga advertía que la conservación en África (y, yo añadiría, el mundo) tenía mucho que aprender de Nepal, un país que en 2013 llevaba dos años sin un solo incidente de caza furtiva. “La ley nepalesa les da derechos especiales a las comunidades que viven alrededor de los grandes parques, creando zonas administrativas que sirven como búfer y juegan un papel integral en la conservación. Los grupos reciben regalías del 30% al 50% de los costos de entrada a los parques. Diez días al año, la población local puede entrar al parque y obtener pasto, carrizo y materiales de construcción. El resultado es una comunidad local que ve al parque como un tesoro que debe cuidar.” En Kenia, continuaba Mutiga, la mayoría de la gente apoya los esfuerzos de conservación. “Pero en un país donde la tierra arable es escasa y alrededor del 10% del territorio está apartado para parques y reservas, las autoridades deberían intentar acercamientos más sofisticados a fin de ganarse el apoyo local para iniciativas de conservación.” El nrt es exactamente eso.

El turismo ecológico y sustentable, representado por los eco-lodges, también ha tenido un impacto positivo en Kenia. En Amboseli, donde pastores y granjeros tienden a matar más elefantes que los cazadores ilegales, Satao Elerai, un eco-lodge de lujo que renta su propiedad a los masái, aporta alrededor de cien mil dólares anuales de sus ganancias a la comunidad, mismos que pagan iniciativas y programas educativos. Un reportaje dedicado a esta iniciativa, publicado en Foreign Policy en mayo pasado, citó a Nick Brandt, cofundador de la Big Life Foundation, quien sintetizó el problema de esta forma: si la conservación ayuda a la comunidad, la comunidad ayudará a la conservación.

En Kenia, las conservaciones parecen una solución viable para las tribus y las comunidades, en tanto que no las excluyen del territorio y permiten que su ganado utilice la tierra junto a las especies salvajes. Además, la mejor manera de solventar las relaciones entre las autoridades y las comunidades es asegurarse de que las ganancias de la vida salvaje le lleguen a la gente que convive con los animales. Y que convivió con ella durante siglos, hasta que fuerzas externas –desde los romanos hasta colonizadores– destruyeron esas poblaciones. A riesgo de estropear la imagen del magnífico animal que adornaba la caja de su cinta Betamax, quizás National Geographic creyó conveniente no hacerlo, pero una foto fidedigna de África habría incluido a un miembro de las muchísimas tribus que habitan en Kenia junto al elefante, su gran tesoro nacional. ~

Coeditor del sitio de internet de Letras Libres. Autor de Tenebra (Seix Barral, 2020).