El muro exige ser escrito encima, exige ser arrugado y hecho bola, tirado a la basura, sustituido. Es la primera superficie que pide ser negada. Todo muro –como toda hoja– quiere su tachadura, su segunda capa. La blancura o la pintura recién aplicada son provocaciones. No hay superficie virgen sin una promesa ofensiva. La lisura es el insulto; el muro pide su desquite.

Rayar, escribir, pintar encima es reconocer que toda superficie vacía es una invitación. Que el muro, incluso cuando parece pasivo, es un cuerpo que incita. Es un spot. El deseo de intervenirlo no surge de la rebeldía sino de la obediencia a su mandato: tócame, márcame, bórrame después. Por eso el grafiti no es un acto de violencia sino de cumplimiento. Su urgencia no viene del ego sino de la materia: del yeso, del polvo, de la cal que pide ser interrumpida.

El muro es el papel porque ambos son mortales. No están hechos para durar sino para sostener por un instante una inscripción que los justifique. Escribir es también un modo de borrar, de preparar la siguiente escritura. Nadie escribe sobre el muro para preservarlo, como nadie escribe sobre el papel para que permanezca en blanco. El impulso es doble: crear y anular, marcar y permitir la ruina.

El muro entonces no es testigo: es víctima y cómplice. Es un spot. Lo que lo ennoblece no es su permanencia, sino su disponibilidad a ser tachado, su docilidad al error. En su destino está el deterioro. Por eso la escritura callejera –y quizá toda escritura– es un homenaje a la destrucción: al derecho del muro a morir y volver a ser escrito. Cada trazo, cada firma, cada mancha es la aceptación de una verdad simple: el papel, el muro, y nosotros, existimos para ser sustituidos.

Ceremonial del moroso

Tomás Segovia sabía que escribir no era un gesto civilizado sino una forma de desobediencia carnal. En “Ceremonial del moroso”, la página no es espacio neutro sino cuerpo que incita. El poeta no escribe: posee. Cada palabra es huella de un forcejeo, de un deseo que sólo se resuelve en la mancha. La hoja blanca no es pureza, es provocación: la invitación de una piel que se ofrece para ser violada con lentitud y cuidado, con placer y culpa

Y esa sed de lo libre imposeíble

Podrá seguir sin término llamándolo

Y sin término abierta a su llamado

Seguir siempre empezando por la morosidad

Por no querer saber cómo empezar

Por no querer saber cómo acabar

Por no entregarme a la impaciencia

Ni imponerle mi puño a la paciencia

No abalanzándome a la conclusión

Abalanzándome más allá

Esa es la verdad que toda escritora conoce y que todo lector sospecha: la materia pide. La blancura del papel, como la cal del muro, no tolera su propia inocencia. Reclama una herida que la vuelva visible. Escribir (o rayar) no es cubrir un vacío, sino responder a una erección que ya estaba ahí, esperando ser tocada.

Por eso Tomás Segovia llama “moroso” al que escribe: porque prolonga el instante del contacto, demora el golpe, deja que la página tiemble antes de ceder. La escritura no es consumación sino ceremonia: una manera de convertir la violencia en ritmo, el impulso en forma. Y cuando termina, lo que queda –la marca, la sombra, la tachadura– no es una culpa sino un alivio. El papel ha sido usado. El muro ha respirado. (Era un spot.)

Contra el tiempo

Rayar una pared es escribir contra el tiempo, pero también con él. El muro pertenece al tiempo más que a nadie: envejece, se cuartea, acumula capas, memoriza. Cada trazo sobre él es un desafío breve, una negación momentánea de su duración. Nadie que haya escrito en la calle cree realmente en la eternidad: lo que se busca no es permanecer, se busca interrumpir.

El grafiti es un instante de rebeldía contra lo cronológico. Es un “ahora” que se resiste a fluir, a pasar a lo siguiente. Cada tag dice: existí en este punto preciso, en este minuto exacto, antes de que me borraran. Pero también hay una ternura en ese gesto, una aceptación implícita del borrado que vendrá. A veces la frase no suena a desafío sino a despedida: un “hasta nunca”, un “ya estuve aquí”, un “aquí sigo” pronunciado sin esperanza.

Grafitear contra el tiempo no es intentar vencerlo: es acompañarlo un tramo (chiquito). Es dejar una cicatriz que no busca cerrarse, una señal para quien pase mañana por aquí. El muro guarda esos minutos no como archivo sino como un anciano rumor. Y cuando la pintura gris los cubre el tiempo sigue allí, respirando debajo, más lento, más denso, como si el borrado fuera también una forma de memoria.

(interrupción #1)

Una mano manchada de tinta, una mano grafitera, hace esta seña: tk tk. Es un saludo pero también un conjuro: el reconocimiento entre los que escriben a sabiendas de que todo se borra. No hay discurso en ese gesto: hay un pulso. El cuerpo interrumpe la reflexión para recordarle su origen: la escritura empieza aquí, donde la piel se mancha. No hay teoría sin roce ni palabra sin dedo: tk tk. La tinta sobre la mano no dice nada. Miento; sí dice algo. Dice: toqué algo que quería hablar, culeros. Aquí se armaba. ¿Qué? Cada quien sabrá qué. tk tk.

(Si lo piensan, todo lenguaje es un lenguaje secreto. Un lenguaje de quienes saben de qué se trata el pedo. Y si no lo piensan también. Yo no tengo un pedo. Manito, banda.)

Luz sobre el muro

Tal sobre el muro rotas uñas graban

un nombre, una esperanza, una blasfemia,

sobre el papel, sobre la arena, escribo

estas palabras mal encadenadas.

Entre sus secas sílabas acaso

un día te detengas: pisa el polvo,

esparce la ceniza, sé ligera

como la luz ligera y sin memoria

que brilla en cada hoja, en cada piedra,

dora la tumba y dora la colina

y nada la detiene ni apresura.

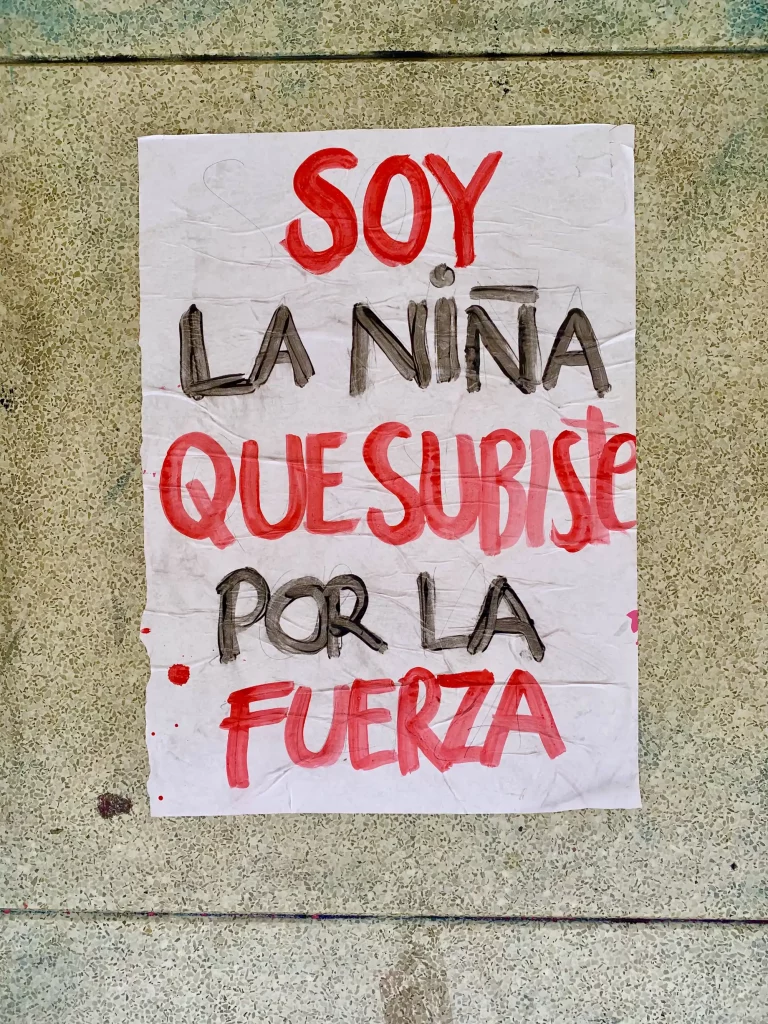

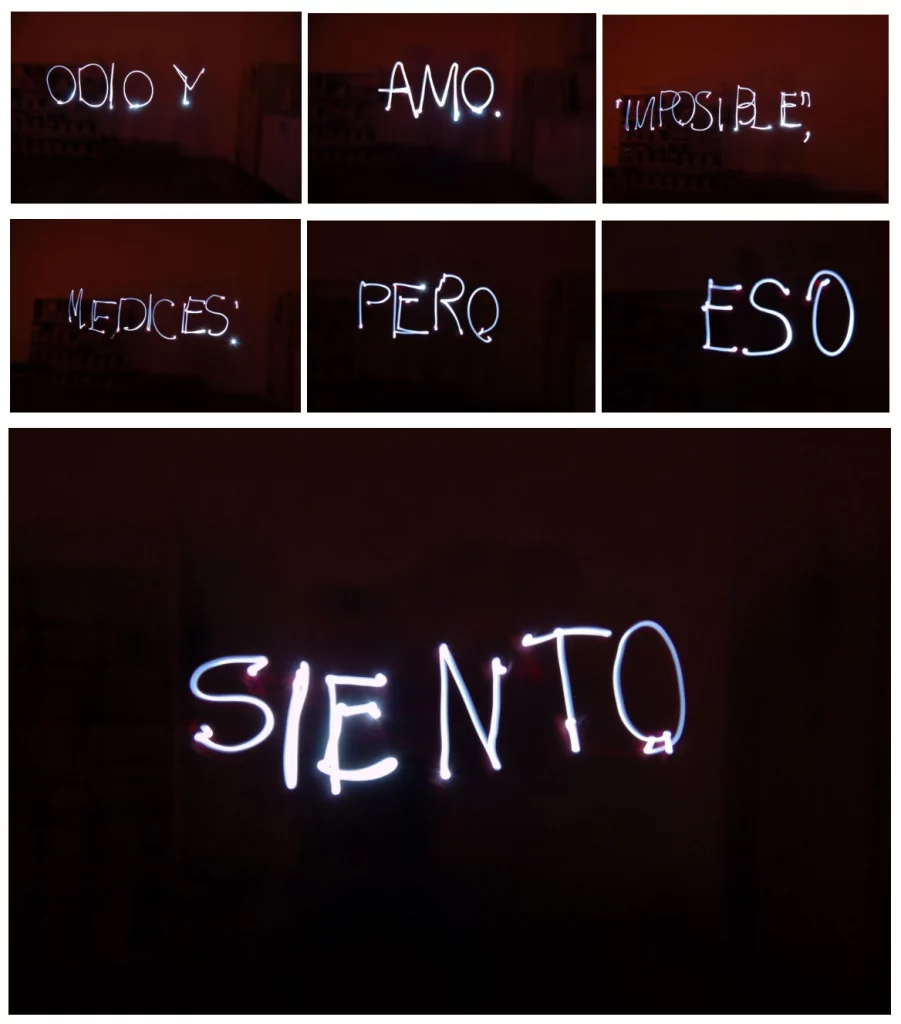

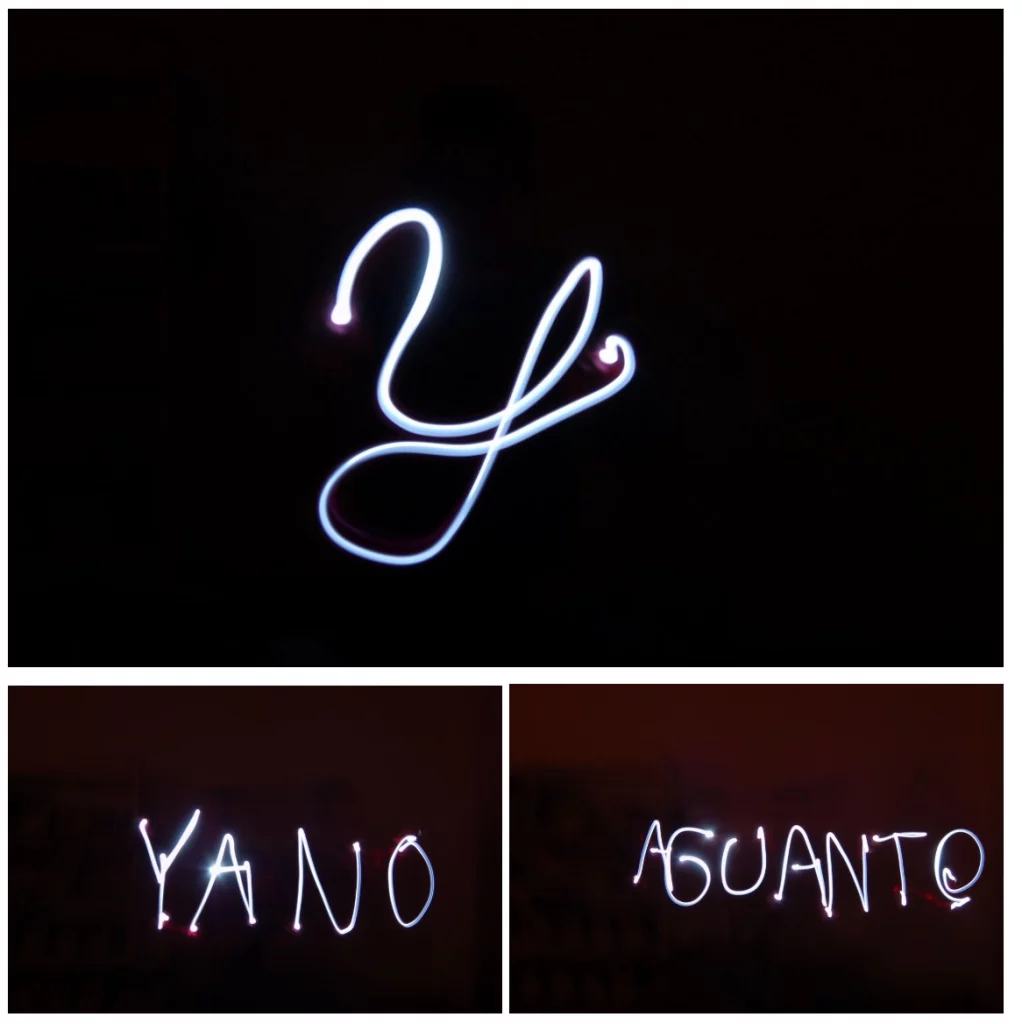

Hay grafitis que no duran. (Casi todos.) Ni se imprimen ni se borran: se apagan. Una linterna en la mano basta para escribir una palabra en el aire, para convertir el espacio en papel durante un segundo. En la fotografía queda la traza luminosa, el espectro de una intención. Pero el gesto ya se fue. El muro fue el aire. Estos grafitis de luz –como los tags efímeros de los trenes o los muros tapados a la mañana siguiente– llevan el impulso del grafiti a su extremo lógico: el deseo de dejar su pinche marca sabiendo que no puede ser dejada. Son la forma más pura de esa urgencia que no busca memoria sino contacto. No pretenden desafiar al tiempo sino acompañarlo un instante, colgarse de su corriente antes de desaparecer. En ellos el muro se vuelve temporal, como si la ciudad misma se abriera un momento para dejar pasar una frase. El tag de fixe flota sobre el cielo violeta. Luego, las palabras del viejo poema de Catulo –“odio y amo”, “imposible, me dices”, “pero eso siento, y ya no aguanto”– aparecen y se extinguen, convertidas en líneas de luz. Lo que mi poeta de Verona escribió como un lamento aquí se vuelve pulsión eléctrica. Son grafitis que no dicen “yo estuve aquí” sino “aquello pasó (esto también pasará)”. No buscan persistir en la materia sino afirmar la existencia del instante. Y sin embargo su cosa fugaz, su cosa en fuga, yéndose, no los hace menos verdaderos: el ojo que los ve –o la cámara que los atrapa– se convierte en el nuevo muro, el soporte que guarda la respiración, el gesto. Quizá toda escritura aspira a esto: a brillar un momento y después apagarse, dejando en el aire la memoria de haber sido dicha. El grafiti de luz no pinta sobre la pared: la ilumina.

Todos los otros grafitis también.

(interrupción #2)

Hay un hombre en la cárcel. Su consuelo, su dicha o su columpio, es un gis. O un marcador, o un pedazo de ladrillo. Raya la pared: raya un león, tal vez. O la luna. O un perro. No sabe. Raya porque no hay nada más que rayar. El muro es su única conversación. Pasan los días, los años. (Entre paréntesis: una vez, yo, Alonso, estuve en la cárcel un par de días. Nada del otro mundo. Pero recuerdo que pensaba: cómo no traigo un marcador, chingá, para inscribir mi nombre en este muro!) El muro se cubre de líneas: algunas torcidas, otras repetidas, otras borradas por el sudor o la humedad. Cuando llega la hora, el hombre se aleja, por primera vez, de su muro. Ve el dibujo completo. No era un león ni un perro ni la luna. Era su cara.

Envío

Por su naturaleza ilegal, el grafiti no se escribe: se fuga. No hay tiempo para la corrección ni para el adorno ni para la firma. El trazo vale por su urgencia, por ese segundo en que el cuerpo y el muro coinciden. La verdad no importa tanto como la aparición. Mañana no hay tiempo.

Llego al fin de mi canción,

que es ya más tuya que mía,

y no pude, Río de Enero,

decirte lo que quería.

Todo grafiti es en el fondo una carta inconclusa. Una frase a medio decir, una canción interrumpida. La escritora callejera nunca alcanza a decir lo que quería. El muro se lleva la mitad de la frase. Pero eso basta: lo dicho a medias, lo que apenas se alcanza a trazar antes de que llegue la patrulla o la pinche lluvia de septiembre es verdadero.~