El periodo de cuarentena general en que nos hallamos puede servir para muchas cosas. Los que tienen hijos pequeños pueden leer con ellos. Los que no los tienen pueden leer lo que no leyeron en su momento: esa novela grande como una sandía que lleva años observándonos altanera desde un alto anaquel. Si nos cansamos de mirar la pared, nuestra obligada anacoresis podría llevarnos a reflexionar sobre el escenario de nuestra clausura.

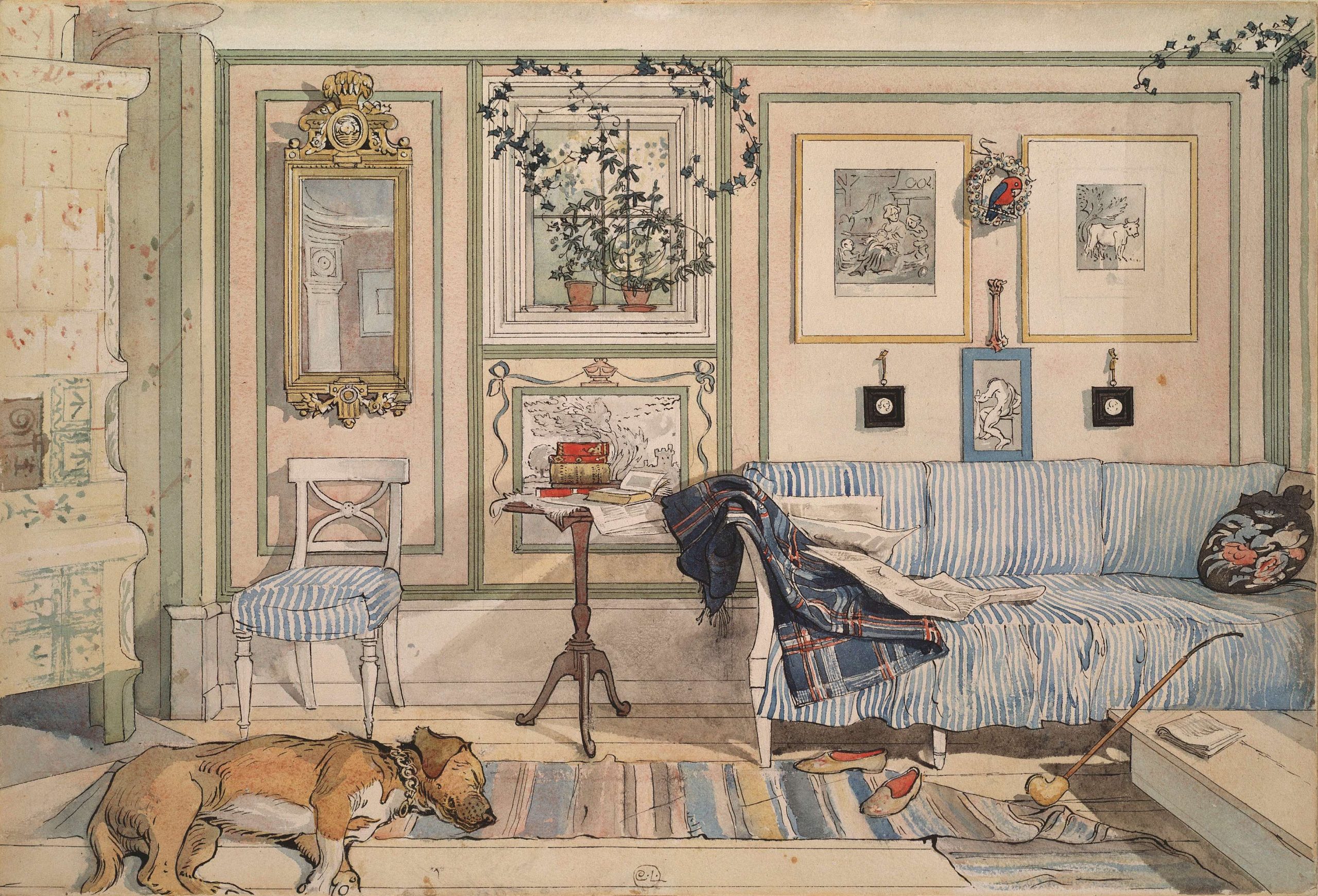

Ese sitio, que quizá no sea tal sitio, es nuestra casa. Un lugar poco visitado por nuestras cavilaciones, precisamente por ser el decorado neutral que nos hemos entrenado para no ver, de modo que cuanto nos rodea desaparezca de nuestro campo visual, liberando así el espacio mental preciso para pensar en otras cosas, enfrascarnos en otras preocupaciones, teclear este artículo, o, sencillamente, no hacer ni pensar nada y tampoco intentarlo.

Esa agradable transparencia de lo doméstico, adiestrado para dar compañía sin cansar la atención, la tiene estudiada el escritor belga Stefan Hertmans. En Ciudades (Pretextos, 2003), recopilación de sus experiencias visitando distintas ciudades del mundo, Hertmans se pregunta por el significado de estar en casa, perfecto reverso de estar de viaje: “Estar en casa es casi siempre algo muy distinto, a menudo más extraño, que encontrarse en el extranjero: es el lugar donde las cosas se hacen invisibles, donde dejamos de utilizar nuestros sentidos para explorar el mundo. En casa situamos nuestra capacidad de observación en el punto cero”.

Así es: en nuestra vivienda, el entorno, conspicuo para el invitado, se vuelve invisible para nosotros, los moradores. Las cosas desaparecen bajo el manto de su propia notoriedad, al igual que, en el relato de Edgar Allan Poe, la carta se esconde en el lugar más visible de todos y, por lo mismo, más difícil de ver.

De hecho, se diría que en casa las cosas se convierten en parte de nosotros, en un yo prolongado: es lo que nos permite meter la llave en la cerradura sin mirar o servirnos un café guiados por invisibles poleas que nos trasladan sin obstáculos de la cocina al salón. Viajar es justo lo contrario: buscarse obstáculos, volver al punto donde nuestros sentidos son necesarios y la capacidad de asombro renace. Algo que experimentamos como liberador y gratificante precisamente porque nos arranca de nosotros mismos.

Si lo pensamos, veremos que lo mismo sucede con ese otro hogar ampliado del que por extensión también decimos que es nuestra casa: la ciudad donde vivimos. También esa ciudad, la nativa o aquella en la que hemos fijado domicilio, sufre ante nuestra desatenta mirada un pausado proceso de desaparición, hasta que un día, sin ser conscientes, se hace invisible y dejamos de verla.

Sin duda, esa es la razón de que, como observara Walter Benjamin, si se agruparan todas las descripciones de ciudades que existen según el lugar de nacimiento del autor, se constataría que aquellos que han escrito sobre su ciudad natal son una clara minoría. “La motivación superficial, lo exótico, lo pintoresco, solo operan en el extranjero.”

Lo corrobora una experiencia que todos hemos tenido: son siempre los amigos de fuera, los visitantes, los forasteros, quienes nos descubren los rincones más singulares y específicos de nuestra ciudad, que una mirada embotada, unos sentidos confortablemente entumecidos, habían pasado por alto.

Y esa es también la razón de que todos hayamos tenido estos días la tentación de pasear por calles por las que hemos andado millones de veces, pero que, de pronto, transfiguradas por el silencio y la ausencia, aparecen ante nuestros ojos como una excitante terra incognita que cartografiar por vez primera; un poco como la nieve vuelve las cosas acostumbradas mágicas y misteriosas tras una nevada en lugares donde no nieva, o una fotografía en blanco y negro revela detalles y formas que el color tapaba.

Pero volvamos a ese lugar sin nombre al que tan solo llamamos casa, ese lugar donde nos hemos garantizado no tener que ver nada ni esforzarnos por entender nada. Si estar en el hogar es lo contrario que estar alerta (aunque no ahora, en que las previsiones materiales de tantos saltan por los aires), ¿no podemos decir que estar en el mundo es, por contraste, estar vigilantes, luchar contra el solipsismo que nos recluye en ensoñaciones y fetiches personales?

Quizás ese sea el problema: comportarse en el mundo como si se estuviera en la propia casa, que también resulta ser el espacio privilegiado de nuestros pequeños egoísmos y manías más íntimas, donde hacemos sin remordimiento lo que nos place. Sin capacidad ya de advertir disparates, perdida toda perspectiva, desatendemos la realidad: a menudo eso la enfada.

Ojalá cuanto esto pase, y volvamos a despedirnos de ese cúmulo de cosas calladas que llamamos casa, y el hogar sea de nuevo ese ángulo ciego de nuestra vida donde yace lo más íntimo e invisible, este periodo de forzada ascesis doméstica nos haya servido para aburrirnos un poco de nosotros mismos y nuestras obsesiones: menos veces de las que nos gustaría coinciden con lo que importa. Hay quien vaticina un nuevo mundo tras la pandemia; cabría conformarse con nuevos ojos.

(Madrid, 1982) es ensayista y diplomático